易中天:“三国”变形记(上)

2010-12-29 00:00:00柴爱新

瞭望东方周刊 2010年26期

宋以后,曹操的白脸形象才完全定型,并深入人心。(骂曹操)骂得最凶的,有苏轼、朱熹、陆游,再就是罗贯中和乾隆帝。这两个又最厉害。罗贯中征服了老百姓,乾隆帝吓住了读书人

2010年新版《三国》热播,争论迭起。曹操到底是英雄还是奸雄?诸葛亮应该如何评价?蜀汉与曹魏,谁更符合历史发展潮流?《三国演义》和历史上真实的三国故事有哪些重要的不同之处?

几年前,在新版《三国》剧本讨论之初,曾在央视百家讲坛品评三国的易中天曾建议主要按《三国志》等史书中的面貌重拍(见本刊2010年第24期《易中天对于<三国>意见》文)。那么,对时下由新版《三国》引发的种种关于三国人物故事的争论,易中天有何看法?2010年6月14日上午,此前一直拒绝就“三国”话题接受采访的易中天接受了本刊记者的专访,深度解读了“三国”在历史与演义中的走样变形,他并将此“走样变形”概括为来自“两股力量(读书人、老百姓)三个梦(明君梦、清官梦、侠客梦)”,结果是“曹操变脸,诸葛升坛,孙权下课,关羽成神”。

因篇幅较长,本刊分两次刊载易中天的专访,本期发表上半部:“曹操变脸”和“诸葛升坛”。

一、曹操变脸

曹操的脸,从“多彩”变成了“惨白”

《瞭望东方周刊》:《三国演义》“尊刘贬曹”的主题是怎么形成的?

易中天:简单地说,是有“两股力量三个梦”。这“两股力量”,就是读书人和老百姓。他们又都有自己的梦。合在一起的结果,是“曹操变脸,诸葛升坛,孙权下课,关羽成神”,全都跟史书的记载有了差异。可以说,“三国”已在历史和演义中走样变形。

《瞭望东方周刊》:曹操怎么变脸?

易中天:当然是越变越丑。比方说,东汉许劭的评语,原本是“清平之奸贼,乱世之英雄”(《后汉书·许劭传》)。但到了晋人孙盛的《异同杂语》那里,就被篡改为“治世之能臣,乱世之奸雄”。从此,“奸雄”这顶帽子,就被死死地扣在曹操的头上。就连我的《品三国》,也只好说他是“可爱的奸雄”。

《瞭望东方周刊》:那么,曹操的脸,原本是什么样子的?

易中天:至少不是白脸。东汉桥玄的评价,是“命世之才”。《三国志》作者陈寿的评价,是“非常之人,超世之杰”。王沈的《魏书》,更是肯定了曹操的五大优点:用兵如神、知人善任、文武双全、作风简朴、赏罚严明。这都是不可否认的事实。

《瞭望东方周刊》:难道曹操的脸,原本是红的?

易中天:当然不是。陈寿的《三国志》,就已经用“春秋笔法”,揭露了曹操的许多问题,包括缺点错误,也包括罪行。比如《武帝纪》兴平元年,就说他攻陶谦时“所过多所残戮”。《陶谦传》则说“谦兵败走,死者数万,泗水为之不流”。这就是有名的“屠徐州”。说得最严重的,是《后汉书·陶谦传》,说曹操所到之处“皆屠之”,而且‘叽杀男女数十万,鸡犬无余,泗水为之不流”。这就是极其严重的罪行,必须谴责!问题是,这事有争议。按照《三国志》的说法,数万死者是战士,只能说明战争的残酷。按照《后汉书》的说法,男男女女都杀,人数也变成了数十万,这才是屠杀平民。到底是哪种情况,不清楚。

《瞭望东方周刊》:曹操有没有杀戮过多的事情呢?

易中天:当然有。误杀、冤杀、滥杀,都有。比如杀崔琰,就绝对是制造“冤假错案”,连陈寿都说崔琰之死“最为世所痛惜,至今冤之”。

《瞭望东方周刊》:那就还是白脸?

易中天:问题是曹操还有另一面。比如我们都知道,关羽曾经投降了曹操,又在诛杀颜良之后,封金挂印,拜书告辞,重归刘备。《三国演义》还据此编出了“过五关斩六将”的故事。但据《三国志·关羽传》的记载,曹操的命令,却是不要追杀关羽,放他走,因为曹操很欣赏关羽的“义”。这是他“仗义”的一面。此外,曹操还有悲悯的一面,柔情的一面,坦诚的一面,正直的一面,很多面。这样看,曹操的脸,应该是各种颜色都有。或者说,有许多张不同颜色的脸,但又张张都是曹操的。这是一个奇迹,这个奇迹也只会出现在曹操身上。然而到后来,这张“多彩”的脸就变成“惨白”的了。

这就不但是越变越丑,而且是越变越单薄。不但虚假,而且扁平。

曹操的白脸,首先是他儿子曹丕画的

《瞭望东方周刊》:这么说,曹操变脸,是不对的?

易中天:谈不上对不对,应该说是历史的必然,不变也得变。要知道,陈寿的《三国志》,原本是很客观公正的。比方说,按照传统的修史方式,他的这本书,应该叫做《魏书》,因为此前是《史记》、《汉书》、《后汉书》。后汉之后,就是魏。不管后世怎么评价,魏文帝曹丕的皇帝位,至少在形式上是汉献帝禅让的。因此从传统纪年的角度讲,魏是承接了汉的,晋又从魏沿袭而来。没有魏,就没有晋。这个不可否认,何况陈寿还是晋臣。但是,他却把书名叫《三国志》,实际上承认了有三个独立主权的国家,承认曹丕、刘备、孙权都是皇帝。这在当时是非常了不起的,也说明他并没有偏袒谁。这是一个学者的立场。我们现在有“三国”这个词,有《三国演义》和那么多“三国戏”,真是应该感谢陈寿。

《瞭望东方周刊》:为什么后来有了“尊刘贬曹”呢?

易中天:这涉及到政权的合法性问题。中国古代是君主制度,君主制从夏启开始,之后天子都是世袭。其合法性,来自上天的授权,叫“天命”。你看古代皇帝的诏书上,都要写“奉天承运,皇帝诏日”嘛!如果要改朝换代,就得革命,全称是“革除天命”。但这是天的事。天子失德,必须天来废他。问题是,汉献帝并没有失德呀!他也没有像殷纣王、秦二世那样,弄得“天怒人怨”呀!所以后世认为,魏承接汉不是天意。这就只能叫做“篡”,不能算是“正统”。汉的皇帝既然必须姓刘,蜀汉成了正统,因此要“尊刘贬曹”。

《瞭望东方周刊》:如果曹丕不“篡位”,就没有后来的事?

易中天:没错!不但没有“尊刘贬曹”,就连“三国”都没有。因为曹丕不称帝,刘备就不敢。刘备不称帝,孙权就不敢。曹丕一开头,就好办了——“和尚摸得,我摸不得”?但脏水,却都泼到曹家;罪名,也得姓曹的背着。谁让你‘始作俑”呢?所以我在《品三国》中说,曹丕皇袍加身之日,就是曹操涂成白脸之时。曹操的白脸,首先是曹丕画的。当然,这只是曹操挨骂的主要原因,不是惟一原因,更不是全部原因。郭沫若其实做了“标题党”,曹操不需要“翻案”只需要“正名”

《瞭望东方周刊》:曹操挨骂,是从什么时候开始的?

易中天:晋代就开始了。东晋史学家习凿齿,首开曹操“篡逆”之说。他还主张把魏从历史上抹掉,认为“皇晋宜越魏继汉”(《晋=陪-习凿齿传》)。

《瞭望东方周刊》:从习凿齿开始,曹操就变成白脸了?

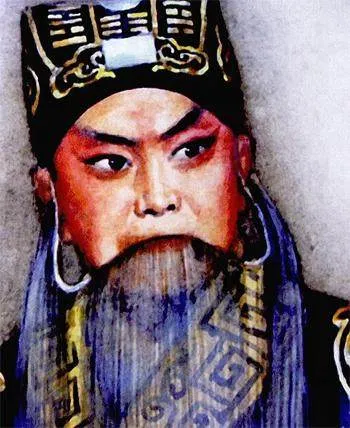

易中天:不是“白脸”,是“花脸”。因为直到唐,还是褒贬不一、毁誉参半。宋以后,曹操的白脸形象才完全定型,并深入人心。骂得最凶的,有苏轼、朱熹、陆游,再就是罗贯中和乾隆帝。这两个又最厉害。罗贯中征服了老百姓,乾隆帝吓住了读书人。要知道,乾隆可是最会搞“文字狱”的。他说曹操是大坏蛋,谁还敢说好?除非不要脑袋。

《瞭望东方周刊》:也只有毛泽东和郭沫若敢了,您对他们替曾操翻案怎么看?

易中天:不,历史上第一个对曹操重新做出评价的,是章太炎。之后,又先后有胡适和鲁迅。之后,又有吕思勉先生明言“替魏武帝辨诬”。最后,才是郭沫若和翦伯赞。其实依我看,郭老电只是做了“标题党”。因为史学界的主流意见,一直就跟文学界大不相同。比如陈寅恪、周一良、田余庆、张作耀诸先生,便都对曹操有客观公正的评价。有这么多顶尖级的历史学家撑腰,我不知道把曹操的历史形象告诉公众,有什么不可?总之,曹操不需要“翻案”,只需要“正名”。

《瞭望东方周刊》:请问如何“正名”?

易中天:回到陈寿即可。

二、诸葛升坛

诸葛亮跟曹操,太有可比性

《瞭望东方周刊》:为什么从宋朝开始,人们就普遍不喜欢曹操?

易中天:对三国人物的评价,宋朝确实是一个分水岭。很重要的一个原因,就是相权要让步于皇权,中央集权于皇帝。秦汉时期,宰相和皇帝是可以分庭抗礼的。那时的宰相有三个,丞相管行政,太尉管军事,御史大夫管监察,号称“三公”。国家有事,先由三公“会议”,拿出方案,交给皇帝批准。皇帝五日一朝,其实不过‘‘橡皮图章,’。所以汉武帝很不满意,搞出个“大将军”来对抗宰相。但是直到唐代,宰相的权力还是很大。皇帝的诏令,宰相不副署,就不能生效。另外,朝见的时候,宰相是坐下来讨论问题的,所以叫三公“坐而论道”。但宋以后,宰相就只能站着了。明太祖朱元璋,则干脆把宰相废掉,从此明清两代无宰相。总之,宋以后,为了加强皇权抑制相权,必须“尊刘贬曹”。因为曹操是以丞相之位篡取皇权,而诸葛亮没有。这是第一个原因。

《瞭望东方周刊》:第二个原因昵?

易中天:宋人不喜欢曹操的第二个原因,是曹操瞧不起士大夫,打击士族,打击读书人。被他杀掉的,不少是书生。比如孔融,’比如边让,都是“因言获罪”。而宋朝,又恰恰是士大夫地位最高的朝代。宋太祖赵匡胤曾经与子孙“约法三章”,其中一条就是“不杀士大夫”。宋代知识分子的地位这样高,怎么会喜欢跟读书人过不去的曹操?就算为了保住自己的崇高地位,也得把曹操当作“反面教员”,斗倒批臭。何况兔死狐悲,物伤其类。你曹操杀了我们那么多弟兄,我们难道不能骂你个狗血喷头!别以为读书人手无寸铁好欺负。告诉你,笔杆子的作用,有时候也不亚于枪杆子!

《瞭望东方周刊》:还有别的原因吗?

易中天:有。第三个原因,就是中国人喜欢树典型,要有自己的崇拜偶像和反面教员。这个崇拜偶像和反面教员,还最好能同时出现。巧得很,三国就正好满足了人们的心理需求——反面教员可以让曹操来充当,崇拜偶像则当然是诸葛亮。

《瞭望东方周刊》:崇拜偶像为什么是诸葛亮呢?

易中天:因为诸葛亮跟曹操,太有可比性。第一,他们都是丞相,还都是汉丞相,也都“开府”(就是有自己独立的办事机构),有着独立于皇权的相权。第二,他们也都封侯,还都是最高一级的县侯。曹操封的是“武平侯”,诸葛亮封的是“武乡侯’,名字听起来都像。第三,他们都是丞相兼领州牧。曹操领冀州牧,诸葛亮领益州牧。你看像不像?太像了!

《瞭望东方周刊》:但是他们又截然相反?

易中天:对!曹操“篡逆”,诸葛忠诚。这真是送上门来的正反两个方面的教员。因此,为了崇拜诸葛亮,必须贬低曹操。反过来也一样。为了打倒曹操,必须抬高诸葛亮。这是以德治国的需要,也是朝野上下的需要。客观不客观,历史不历史,那就顾不上了。

朝野上下一条心,把诸葛亮推上了神坛

《瞭望东方周刊》:为什么说推崇诸葛亮,是朝野上下的共同需要?

易中天:因为都需要精神偶像和道德楷模,又都一眼就选中了诸葛亮。皇帝老儿喜欢,因为他忠诚,鞠躬尽瘁,死而后已;人民群众喜欢,因为他廉洁,光明正大,克己奉公,知识分子喜欢,则因为他待遇太好。宋朝科举制度已非常成熟,所有的读书人都只有一条出路,就是“读书做官’。但这个“官”能不能做,能够做成啥样,可不是自己说了算的。做官以后,还能不能保住自己的尊严、体面、独立性,就更是玄乎。唯独诸葛亮,好像都做到了。所以,宋以后知识分子的理想,就是像诸葛亮一样,自己端个架子在家里坐着,皇帝来请,还请三回。请出来之后,言必信,计必行。这实在是太让人向往了!

《瞭望东方周刊》:这就是说,社会各阶层,都把诸葛亮当作自己心目中的理想人物?

易中天:对!统治者需要忠臣,老百姓需要清官,读书人需要样板。三个代表三个梦,朝野上下一条心,就把诸葛亮推上了神坛。

《瞭望东方周刊》:这种推崇,是否符合历史的真实?

易中天:忠诚和廉洁绝无问题。除此之外,我认为还应该加上心系天下、忧国忧民、谦虚谨慎、以身作则、求真务实、执法如山等等。总之,诸葛亮确实是正人君子、道德楷模。他的个人品质,无可挑剔。但他在刘备那里的分量和地位,被夸大了,也被神化了。至少在军事上,刘备更信任的,文为庞统、法正,武为关羽、张飞。所以,夷陵之战刘备大败后,诸葛亮的感叹,便是“如果法正还活着就好了”(《三国志·法正传》)。这说明什么呢?诸葛亮说话并不管用,甚至可能就没说。

《瞭望东方周刊》:为什么要夸大诸葛亮呢?

易中天:因为偶像都是制造出来的。制造偶像,先要从道德上做文章。碰巧,诸葛亮本人道德比较高尚,曹操却有不太好的记录,所以把这些都放大。但是,光讲道德,并不好玩,也不完美,不太容易通过大众文化传播。除非这位偶像,像岳飞那样被冤杀,还可以煽情。诸葛亮又不是。这就要把他从“忠臣”变成“智圣”,给他“士曾光添彩”。比如舌战群儒、草船借箭、三气周瑜、借东风、空城计等等,便都是虚构的。

《瞭望东方周刊》:三顾茅庐,总是真的吧?

易中天:是真的,但具体过程史无记载。《三国演义》作为小说,完全可以虚构,这没有问题。问题是把诸葛亮说成不想出山,就不对了。诸葛亮是一个心系天下、勇于担当的男子汉大丈夫,他怎么会不想出山?他不出山,呆在隆中干什么呢?建设“社会主义新农村”吗?显然,罗贯中表现的,是下层知识分子的理想。罗贯中本人,曾经参加张士诚的起义军,被朱元璋打败。他把自己的不得志,投射到诸葛亮身上。说难听一点,就是意淫。

评价历史人物和历史事件,不能跟着那些酸腐小文人起哄

《瞭望东方周刊》:能不能举例说明?比如诸葛亮的北伐,对,还是不对?

易中天:说到诸葛亮的北伐,我想请大家注意—个事实,那就是刘备死后,曹魏从来没有主动进攻过蜀汉。这就有了一个问题:诸葛亮为什么要主动挑衅?《出师表》的说法,是“天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也”。这当然是实话。但曹魏并未进攻,吴蜀又已修好,请问威胁从何而来,益州又何以“疲弊”?结论也只有一个,就是内部出了问题。

《瞭望东方周刊》:当时的蜀国,有问题吗?

易中天:问题大了。我们必须知道,刘备和诸葛亮建立的蜀汉政权,是一个“鸡尾酒结构”。上层,是“荆州集团”,即“刘备亲信”;中层,是“东州集团”,即“刘璋旧部”;下层,是“益州集团”,即“本土士族”。这样一个结构,肯定是要闹矛盾的。就算诸葛亮自己道德高尚,执法公平,也不能从根本上解决问题。在这种情况下,诸葛亮的北伐其实打的是国内战争。因为只有让国家处于紧急动员状态,才能镇压国内的反抗势力。他不断北伐,政治口号是中兴汉室,但更现实的考虑是解决国内问题。

《瞭望东方周刊》:应该怎样评价诸葛亮的北伐呢?

易中天:实事求是,一分为二,该肯定的肯定,该批评的批评,我在《品三国(下)》有详细的分析。这里只说一点,就是评价历史人物和历史事件,不能跟着那些酸腐小文人起哄,说什么诸葛亮是为政治理想而献身。作为个人,他可以坚持自己的理想。但作为政治家,他不能因此绑架一个国家的人民。当时蜀国人民负担极其沉重,九十四万人供养十万两千军士,四万官吏,怎么负担得起?这恐怕不是“执政为民”