世界杯三宗“最”

2010-12-29 00:00:00忘言

瞭望东方周刊 2010年26期

对朝鲜队的种种争执已经上升到了更高的高度:精神是不是最管用的?而这其实折射的还是中国人自己的困惑。

523年前,葡萄牙航海家迪亚士奉葡萄牙国王若奥二世之命,踏上远征的航路,探索绕过非洲大陆最南端通往印度的航路。由此发现了好望角,并开启了人类交往的新纪元。

从6月11日到7月11日,好望角所在的“彩虹之国”南非同样被不同肤色、不同国度的人群寄予了美好的希望,不过不是为了发现新的财富,而是为了一尊“大力神”杯。

最操心的球迷:中国球迷

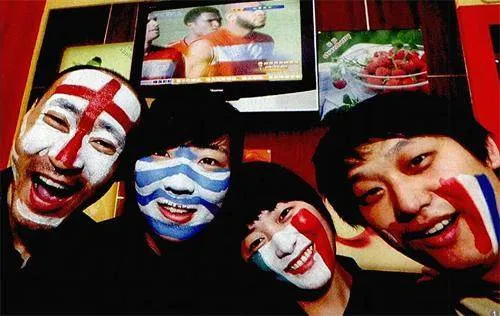

任何对人类活动的分类到了13亿人的中国,基本上都会占据全球第一。“球迷”这个群体当然也不例外,而且除了绝对数字以外,中国球迷恐怕是全世界最操心的球迷。32个参赛国球迷多半只是为自己的球队欢呼或长叹,而数量可以上亿的中国球迷则是把所有能关心的方面都纳入自己的视野。

除了各国比赛成绩,“豪门”恩怨、球星家事、场外花边、“惹火太太团”??世界杯给了所有中国真球迷和伪球迷无尽的谈资。为了看球,调闹钟、请工休、颠倒“黑白” ??无所不用其极。如果夫妻都是球迷,那是造化;单方球迷,看球辛苦之余,还多了一重辛苦,就是支出一部分“哄老婆”基金。

中国球迷群体本身也是五花八门的。有人把球迷分成了这么几种类型:执著型,机会难得场场不落;理智型,只看早的不看晚的;智慧型,只选好的不选全的;伪球迷型,就是只看专题不看直播。

看的是别人,其实还是为自己。《中国青年报》不久前的一项调查显示:66%的年轻人觉得自己压力很大。另一项调查显示:42%的劳动者处于超时工作状态。何以解忧?至少在这个月,可以靠足球。连心理学家都跳出来“助阵”说,看球,是思维的体操,更是头脑对城市过快生活节奏、工作压力、复杂人际关系的反弹,“通过反弹,大脑暂时解渴了”。

除了克服时差,调整生物钟,还要应付老板。于是就有了版本多样的“世界杯假条”。在某搜索引擎上键入“世界杯假条”,会出现13.7万个搜索结果,可以囊括全国所有省份,医院等级上至三甲医院下至社区卫生所,病情也可“量身定做”,请假时长随意填写。

新浪微博上,也出现了这样的搞笑情节:有人为世界杯假条求教于任志强、潘石屹、张亚勤等人,遇到这样的请假条怎么处理。假条这样写着:“领导,我要请假看世界杯,不要我看就辞职!铁杆球迷。”任志强的回答是“让他把假条改为辞职书”。

中国球迷可以说是率先实现了“英特纳雄耐尔”,对足球运动本身表现出最大的虔诚,从群体中找到身份的归属,更得到日常生活中难得的快意恩仇的宣泄。

最“费”的器官:嘴

随着赛事渐入佳境,世界杯看的是球,累的是神,最费的却是嘴。

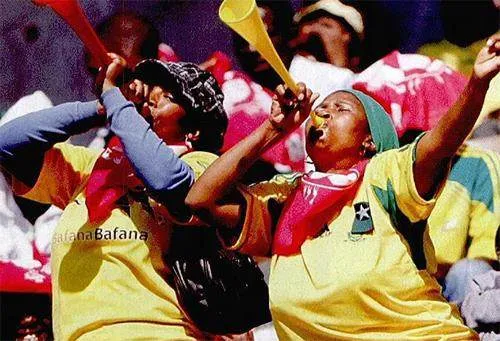

赛场内,南非球迷靠自己的嘴把一种叫做“呜呜祖啦”的东西吹向全世界。持续全场的嗡嗡声成了无法抗拒的“魔音”,尤其让输球的一方心力交瘁。多少年以后,当人们对南非世界杯众多细节都遗忘之后,大概也不会忘记这个小喇叭,和它在场内鼓噪出的如同上万只黄蜂对决的声音。

赛场外,嘴巴更是比脚更有用的“武器”。而每每发言就会有众多听众的莫过于穿上了西服的老马大帅---马拉多纳。

对宿敌巴西,马拉多纳从不会留任何情面。“巴西队并没有像他们应该做到的一样踢得很好,不过他们还是能够拿下胜利,有时候可能要用上手的帮助。”面对批评他执教的前辈贝利和普拉蒂尼,老马也从不会低头:“贝利必须回博物馆去。”“我们知道法国人是怎么回事,普拉蒂尼就是法国人,他自认为比世界上所有的人都强。我从来没注意过他,现在也不会。”

唯一让他像儿子一样呵护的就是梅西。“我希望梅西能非常靠近那只足球。只要他玩得开心,我们大家就都开心了。”马拉多纳还说,“除非梅西总能碰到球,否则足球不会美妙。”

无论是纵论球坛,还是臧否人物,老马毕竟有阿根廷的成绩来撑腰,三场完胜,高歌挺进16强。

法国则是一个被嘴“废”掉的国家队。在对阵墨西哥队的比赛中,法国前锋阿内尔卡对主教练多梅内克恶语相向,把法国队的“内讧”公诸于世。失和的法国队在小组赛最后一场如失魂一般,两度被南非队洞穿球门,再次证明了“堡垒总是被从内部攻破”的真理。曾经培养过齐达内、亨利、特雷泽盖的一代功臣多梅内克无力回天,南非成为他的“多霉”而且“未克”之地。

与之相比,德国队主帅勒夫则命运迥异。对阵塞尔维亚输球后还能得到队员、球迷和舆论共同的支持。包括德国《图片报》在内的德国媒体在表达了对于德国队小组出线的深信不疑后表示,“整个德国都希望勒夫能够留下来,包括球迷和所有球员。”

说的是“嘴”,其实还是要归结于“心”:有团结一致的心才可以踢出好球。

最大的争议:精神真是万能的?

在所有输球的、已经出局的球队中,最引人注目的无疑是朝鲜队。1:2负于巴西后几乎一片喝彩,0:7负于葡萄牙也不失血性。44年后重返世界杯,朝鲜队赚足了眼球,也收获了远远超出其世界足坛排名的尊敬。

撇开成绩不谈,对朝鲜队的种种争执已经上升到了更高的高度:精神是不是最管用的?朝鲜队中顶级运动员的月工资据说仅有5000朝币,折合人民币12元,却仅仅以1:2负于头号劲旅巴西队,后者身价千万的球星比比皆是,比如卡卡年薪就高达900万美元,是朝鲜同行年收入的40多万倍。

争来争去,其实折射的还是中国人自己的困惑。也就是三四十年前,中国人生活中,精神的力量被提到了无法再高的高度,似乎有了精神就能成就一切,恰恰证明了没有根基的精神的虚妄。过去的30多年,精神逐步让位于功利。但是在腰包鼓起来、肚腩腆起来之后,中国人又感觉,现在这个太过功利的社会缺失的就是精神。

中国人也曾经是有那种“精神”的。在中国人刚刚向世界重新打开大门后不久,就曾经向世界杯发起过冲击。1982年世界杯预选赛大洋洲和亚洲区最后阶段,科威特、新西兰、沙特和中国四强通过双循环比赛来争夺两个出线名额。现任新西兰队主帅里基.赫伯特当时是球员,曾凭一记制胜进球险些将中国队挡在世界杯门外。随后,沙特队0:5放水,让已经解散回家的中国队又与新西兰加赛一场。

资深球迷也许还记得这场举国关注的比赛,笔者从来不看任何比赛的老父亲也凑到当时中国人多数家庭拥有的12寸黑白电视机前,看了那场最终结果让国人无奈的比赛。他问的第一个问题就是:“我们多少人上场?”

这期间,中国足球没少费劲,包括建立了全世界都认为有效的联赛制。和众多领域一样,在足球制度设计上,中国与国际是接轨的。结果呢,本来应该好好的制度带来的是几乎能想象到的所有脏东西:假球、黑哨、赌博、贪渎??还有江河日下的成绩。我们可以通过大屏幕液晶电视、手机无线上网等等世界上最先进的手段来观赏比赛,但只能为别人喝彩。

由于我们这种特殊的经历,朝鲜队在世界杯上的表现不仅唤起了我们所有的回忆,而且再度引发了关于精神的讨论,而这样讨论的意义,已经远远超越了足球场的疆域。

在越来越多元的社会,制度设计的重要意义怎么强调都不过分。但是,制度显然不能解决所有问题,更何况任何制度都需要有其依托的精神底蕴。在某个前球星拿0:7的比分来说明精神无用时,许基仁在《“朝鲜模式”不可复制》中的评论很中肯:“我们只能惋惜、痛惜,而无资格嘲笑和不屑。”说来说去,还是那句老话:精神不是万能的,没有精神是万万不能