最佳决策为何那么难

编者按:从投资哪只股票,到孩子该上什么学校,甚至到今天晚上该吃什么……每个人每时每刻都要做出各种选择。然而,即便经济学早已假定我们都是“理性人”,但我们仍常常作出错误的选择。原因何在?

“如果信息充分,人们总是能作出对自己最好的决策”——这是经典经济学理论的基本假设。还不仅是在经济学领域,当我们主张消费者主权、婚姻自由和民主选举时,不都在潜意识里认同了这样的假定吗?

但这值得怀疑。近年来的行为决策研究已经证明,人们其实并不总能作出正确的选择,让自己的幸福感最大化。什么原因呢?美国学者奚凯元(Christopher K,Hsee)和里德·哈斯汀(Reid Hastie)在《决策与感受:为什么我们不能做出令我们快乐的决策?》的论文中,解析了个中缘由。

为何预测总会有偏差?

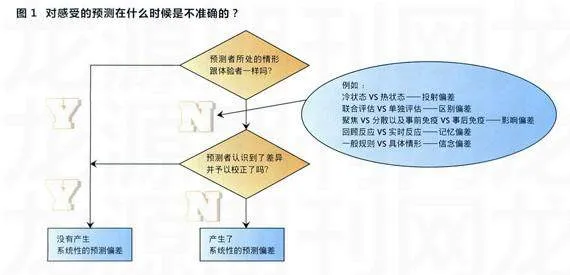

要判断某一项决策是否给你带来“最好”的感受,首先要依靠的是决策者的预测,预测每个可能选项带来的结果,而这种“预测”本身就不太靠得住。人们在回忆和评估之前的相关感受,体验和模拟未来的感受时,偏差往往就出现了。

影响偏差两位作者认为,过分“聚焦”会让人们高估情感事件的影响。例如,大学球迷们往往对自己喜欢的球队获胜后的快乐程度预测过高,而没注意到还有其他很多事件会影响自己的快乐程度。产生影响偏差的另一个原因是“免疫忽略(ImmuneNeg]ect)”。在一件会引发情感变动的事件发生后,人们总是倾向于将其合理化,由此减弱它带来的情感影响。例如,当某个助理教授被拒绝授予终身职位时,他可能会认为“评审过程不公平”或者“我不想在学术机构呆一辈子”。但在预测的时候,也许就不能预见到这种合理化机制所产生的保护作用,往往高估情感事件的影响。

投射偏差预测中的你和切身体验的你处于不同的身心状态。例如,预测者可能处于休息放松、酒足饭饱的状态,而体验者却可能处于疲劳、饥饿的状态。当处于某种身心状态的预测者预测另一种身心状态下的感受时,当然会产生偏差。

区别偏差决策之前的情感预测,往往是在联合评估模式下进行的——预测者总是在多个选项前反复比较,但决策的结果却通常是在单独评估模式下来感受的。举个例子。当你在商场购买等离子电视时,面对多个品牌和型号来挑选。而当你买了其中一台电视,在沙发上看电视时,你只能感受这台电视的质量。在“联合评估模式”下,决策者会过多地关注一些细微的差异——譬如亮度差异,这种差异往往看起来还挺明显的;但在单独评估模式下,亮度上的差异却极少或者根本没有。因此,你可能花了一大笔钱,买回家一台亮度最大的等离子电视,最后却发现节目画面严重扭曲——显然是一个决策错误。

记忆偏差预测往往建立在过去相关感受的记忆之上,但记忆难免会出错。在一次实验中,地铁乘客被要求回忆自己错过列车的经历,然后来预测自己今后将错过列车的反应。结果发现,那些只回忆起错过一次列车经历的乘客,预测未来又将错过列车的感受要比回忆起多次错过列车的乘客预测的更糟。

信念偏差将一件次等产品与一件优等产品放在一起销售,一般会削弱次等产品的吸引力。如果先吃一块可口的软糖再吃一块不太可口的软糖,后者所带来的快乐感就会被削弱。而实际上当你在单独的情况下吃后者时,不会觉得口味不好。

两位学者指出,这些预测偏差表面上看是截然不同的,但都是因为预测和感受是在不同状态下进行的,而预测者却没有意识到这一差异而产生。未能认识到预测和感受之间的差异,是产生以上所有预测偏差的罪魁祸首。如图1所示。

为何行动总会有偏差?

奚凯元和里德·哈斯汀继续指出,在一项选择面前,决策者不但要对未来感受作出预测,还需要按照预测来行动。然而在旨在实现预测的行动中,决策者也总是走偏了路子。

冲动冲动往往不是预测错误,而是未遵循预测。例如,吸毒者会预测到吸毒带来的短期身心愉悦抵不上长期的幸福损失,但他们还是无法抗拒强烈的吸毒欲望。

被“规则”牵着鼻子走有时,决策者会根据某些规则而非预测的感受来选择,例如“寻求多样性”、“不要浪费”、“不要为延误买单”等规则,也许会阻挠决策者选择最佳结果。

譬如你购买了两张周末滑雪旅游票,一张是去密歇根州,价格为1 00美元;男一张是去威斯康星州,价格为50美元。但你随后发现,两张滑雪旅游票的日期是在同一天,只能选择其一。尽管你知道去威斯康星州滑雪旅游可能更有趣,但你还是选择去密歇根州——因而它的价格更高,你因为遵从了“不要浪费”的规则而放弃了更有趣的选择。

再比如有一种你最喜欢的糖果。你是宁愿连续几天都吃这个糖果,还是情愿每天都吃不同的糖果,虽然有些并非你的最爱?绝大多数人会选择每天吃不同的糖果——因为这一选择策略完全符合“寻求多样性”的决策规则。但事实上,每天吃自己最爱的那种糖果更让你感到快乐,是更优的选择。

非专业的理性主义决策者总试图让“决策合理化”,但事与愿违的是,这种愿望往往就是导致非合理决策的原因。奚凯元等学者将“外行人渴望合理化”的这种现象称为“非专业的理性主义(LavRationaIism)”。它的第一种表现是“非专业的经济主义”,倾向于根据财务指标来主导选择。例如,你需要在两块巧克力之间做出选择时,其中一块是价值50美分的心形小巧克力,另一块是价值2美元的蟑螂型大巧克力,大多数受访者都倾向于选择较大的蟑螂型巧克力。而如果问你更喜欢哪一块时,你表示自己更喜欢那块心形的小巧克力。

第二种表现是“非专业的科学主义”,即倾向于根据客观的“硬”属性而非主观的“软”属性来进行选择。例如,你需要在两种同样昂贵的音响系统之间进行选择。其中一种拥有较高的额定功率(硬属性),另一种拥有更丰富的声音模式(软属性),大多数人都会选择高功率的那一种,而事实上他们更喜欢声音模式更丰富的那一种。

第三种表现是“非专业的功能主义”,即人们总是专注决策的主要目标而忽视那些对总体感受非常重要的方面。

媒介的“误导”当人们尽力获取预期结果时,获得的直接回报往往并不是结果本身而是一种媒介。例如商家经常推出的“消费者积分”或者“累积里程数”都是这样的媒介。决策中的一个误区,往住是争取媒介最大化而非所预测的最终结果感受最大化。有一个实验很能说明问题。参与者被先后指派到没有媒介和存在媒介的情形中。在前者,参与者可以在一项轻松的任务和一项艰巨的任务之间进行选择,每一项任务的完成都能获得奖赏:完成轻松任务将获得香草冰淇淋,完成艰巨的任务将获得开心果冰淇淋。在后一情形中,参与者一旦完成任务会获得分数奖赏,完成艰巨的任务得100分,完成轻松任务得60分,其中60分可以换取香草冰淇淋,100分可以换取开心果冰淇淋。实验发现,在前一种情形中,大多数人都选择轻松的任务并因此获得香草冰淇淋,而后一种情形中则大多选择艰巨的任务,最终换取开心果冰淇淋。而如果询问他们最喜欢哪一种冰淇淋,大多数参与者都选择香草冰淇淋!可见,“媒介”能够促使决策者作出更大努力,却并没有获得更好的结果。

金钱也是媒介。想想这个最浅显的道理——你工作越努力,获取的财富越多,但实际上却并不会因此而更感幸福。

事实上,规则、非专业的理性主义和媒介最大化,都是避免第一个因素——冲动——而产生的自我控制方式。例如一位即将退休的职员获得了一笔退休金,她可以选择存入银行或做一次豪华旅游。旅游能让她在短期内获得快乐,存入银行却能让她长期受益。冲动刺激她选择旅游,而非专业的理性主义和媒介最大化都会督促她将钱存入银行。

这些自我控制的手段是利是弊,往往取决于决策者面对的选项是否需要在短期幸福和长期幸福之间权衡取舍。如果需要,自我控制通常会起正面效应;如果不需要,则起到负面效应。仍以那位即将退休的职员为例。如果她的退休积蓄很多,当然应该选择旅游。如果在这一情景下仍旧采用自我控制的手段,总体幸福感就会减少。

然而奚凯元和里德·哈斯汀遗憾地指出,大多数人都不能有效区分这些情形。在长期与短期幸福的权衡取舍中,往往没有运用足够的自我控制,让短视行为占据上风;而在那些不涉及权衡取舍、不需要自我控制的情形中,却仍旧采用一些自我控制手段,拒绝享受最佳快乐,让决策过于保守。这就是我们总难作出让自己最感幸福的决策的原