破除企业内部上下级关系“潜规则”

“潜规则”是指正式规则以外的、但又能影响和约束组织内成员行为的规矩。企业内部的“潜规则”存在与发挥作用的范围和程度实际上是组织文化和组织面貌的反映。一个“潜规则”流行而正式规则不彰的组织多半是病态的、不健康的组织。

通过对80名北京大学光华管理学院的MBA和EHBA学员的深度访谈,我们发现企业内部的“潜规则”多数可以归纳为处理人际关系的“游戏规则”,特别是处理上下级之间的关系的“规则”。

“潜规则”的主要表现

组织中流行的处理上下级关系的“潜规则”主要是围绕忠诚和面子二方面。忠诚考验员工的态度,面子则考验员工的能力。

如图1所示,下级认为上级一般都会希望下级对自己忠诚,并且尊重自己的面子和公众形象,那么,一切代表忠诚、给足面子的行为都是领导偏好的。一旦下级的行为表现出忠诚,满足了领导要面子、得人心的偏好,领导就会和下级保持融洽的关系,对下级提拔重用,乃至帮助掩盖下级所犯的错误作为回报。

●忠诚

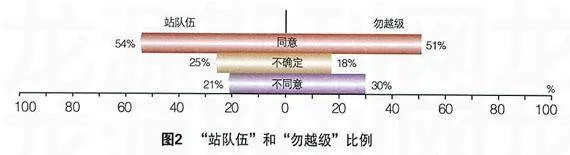

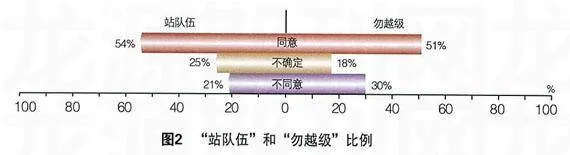

超过70%的被访谈人员认为,上级希望下级对自己表现出忠诚。其中有两条关于忠诚的“潜规则”特别引人注意:站队伍和勿越级。上级一般都会希望下级在关键时刻表现出鲜明的态度和立场,坚定地支持自己,俗称“站队伍”:通常来说,上级比较忌讳下属未经自己的允许而越级报告,哪怕是无关痛痒的小事,这就是俗称的“勿越级”。我们的访谈显示,超过50%的人公开承认这两条“潜规则”在企业中广泛存在(如图2)。

1 站队伍

如果一个组织的高层中存在两个或几个强势领导(或派系),中层甚至基层人员就会面临如何“站队伍”的问题。当出现利益冲突,尤其是利益冲突激烈,一方以绝对优势战胜了另一方的时候,站对了队伍的成员的能力、贡献就会被放大几倍,被提升或重用的几率扩大;而站错队伍的一方,能力和贡献不但会大打折扣,可能连立足都成问题。

在“站队伍”这个问题上,对上级来说,当然希望下属站在自己这边的人数越多越好、能力越强越好、忠诚度越高越好。对下级来说,选择站在哪边主要有两方面的考虑:其一,选择日常工作中比较得势的一方,或者真的冲突起来,谁能成为最后的胜利者,能使自己的利益最大化;其二:对上级价值观、为人处世、领导风格的认同。从投机角度出发,第一个因素的分量会重一些;从长期合作角度出发,第二个因素所占比重会更大。

除了个人的主观意愿外,一些客观因素也能成为站队伍的便利载体:比如相同的籍贯、相似的经历、相同的毕业院校等,这些客观因素使得下级有机会靠近具有相似因素的上级,同时也很容易被其他上级排斥。

2 勿越级

基于控制、沟通等原因,许多组织中会存在越级情况。对于夹在中间的管理者来讲,越级指挥是上级对自己不信任的直接体现,下属越级汇报则有对自己不忠诚的嫌疑。下级越级汇报主要有三个原因:一是下级对直接上级不满,这种汇报内容类似小报告;二是下级对直接上级的工作能力不信任,认为向他汇报不能解决问题,所以绕过直接主管,向更上一级汇报;三是下级爱表现,有野心,想展现自己的能力,期待在更大范围内被发现、被认可、被提升。无论以上哪个原因,除非直接上级为人豁达,否则这样的下属很难被直接上级接受,上下级关系会越来越不协调。

越级指挥比越级汇报的危害更严重,被越过的中间管理层会对他的直接上下级都不满,无论什么原因上级的越级指挥都会被理解为对自己的不信任,而被越级指挥的下属也会被中间层理解为他的能力更被上司认同,可能会威胁到自己的位子。如果是这样的心理揣摩越级指挥的行为,那么上下级的关系当然会不顺畅。

●面子

如果说忠诚属于态度范畴,那么面子就属于能力范畴了。简单地说,在上下级关系中的面子分两种,一种是正向的:争面子。下属通过努力工作,为上司分忧解愁,干出业绩为上级争面子,让上级脸上有光彩;另一种是负向的:给面子,或者说维护上级的面子。这两种最后达到一个目的,让上级有面子,不要丢面子。总之,描述起来简单,能不能做到考验的是下级的能力。

给上级争面子的“潜规则”:功归上,过属下。下属有能力把业绩做好,但切记不要自我宣扬,要把自己取得的成绩归功为上级的正确领导,强调上级领导作用是多数上级所偏好的。同样道理,如果工作出现失误,下属一定尽量多承担责任,尽量把直接上级从这个错误中剥离出去,如果下属因为承担了这个错误而有所损失,那么他的直接上级会在其他方面给他补回来,这样建立起来的上下级关系一定融洽。

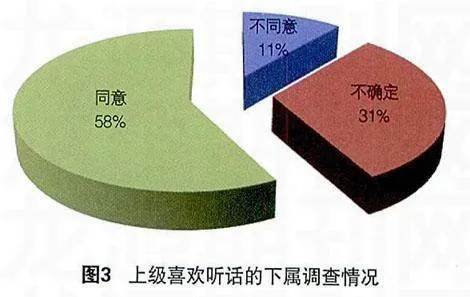

给面子的“潜规则”:听懂话,明白事。“听话”是公认的“潜规则”。超过50%的员工认为上级喜欢听话的下属(图3)。但要具体到给面子,涉及的不只是简单的“唯命是从”。有时上级出于某些方面的考虑或为了维护自己的面子不能公开说出真实意图、不方便直接表达真实意思,只能委婉含蓄、拐弯抹角,甚至有的时候,领导口头上说的和实际上想要做的完全相反。这些时候就要求下级会“听话听音”,用聪明才智去听懂话,以达到上级想要的目的。下级投上级所好,发现并灵活运用了“潜规则”的目的是给自己带来更多的利益,多数这样的“潜规则”对组织是有伤害的,因为这么做是以上级的偏好为出发点而非以实现组织的使命为出发点。尽管有少数“潜规则”是协调人际关系的润滑剂,但我们还是不提倡掌握这种技巧,我们希望组织中人际关系越简单越好,越直接越好,而不是人为地运用技巧把简单的关系搞得复杂化,让“潜规则”占了上风。

“潜规则”的潜移默化

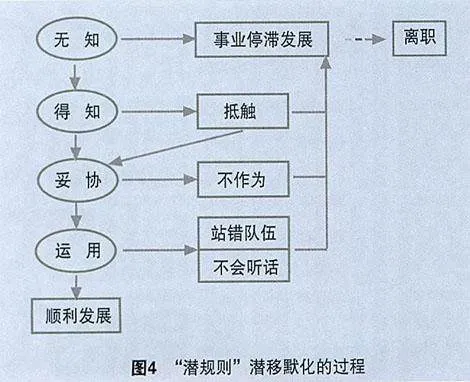

因为组织内的“潜规则”是不公开、只可意会不可言传的,又带有个性化,组织之外的人或者刚刚进入的人往往不清楚这里的“潜规则”是怎么运行的。但它又切实存在并广泛地发挥着作用。无怪乎人们说“潜规则”看似“柔弱无骨”,实则“韧性十足”。规则内“如鱼得水”,规则外“举步维艰”。所以新员工在进入企业以后,都要经过一段时间的调整,要么适应企业的“潜规则”,要么选择离开。我们的研究发现,员工进入企业以后通常要经历一个过程(如图4):

●从无知到得知

新员工特别是那些初入职场的应届毕业生,进入一个新企业,对其中的“潜规则”自然不会了解。因而,在进入企业后的最初一段时间也就成了了解“潜规则“的关键时期。在这段时间里,有一些新员工因为“悟性不够”或者无人指点,对“潜规则”认识缓慢,他们的感受一般就是“不明白”、“不理解”、“为什么”,结果导致事业一直原地踏步。

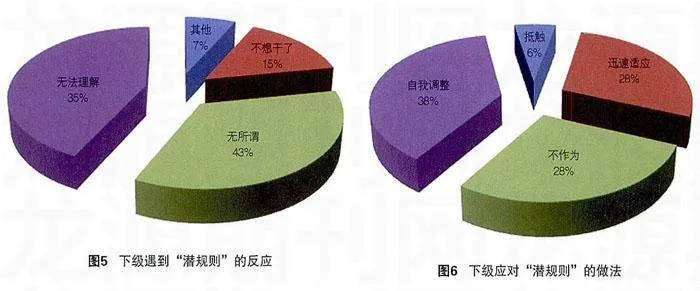

根据我们的访谈,在遭遇“潜规则”时,15%的员工产生了离职的情绪,35%的员工则无法理解、愤愤不平,43%的员工却表示早已有心理准备,无所谓(如图5)。那些没有很好地理解和主动学习企业”潜规则”的人最终可能真的会选择离开。其余的则在学习的道路上继续前进。

●从得知到妥协

了解了“潜规则”以后,员工也可能做出两种反应,一种是抵触,这是很多人的第一反应,因为毕竟“潜规则”违背了公平的原则,违背了大多数人心中的正义。这部分人或者抵抗,或者既不抵抗也不逃避,只是不作为:明明知道“潜规则”是什么、怎么做,但就是不去做,希求“洁身自好”、“出淤泥而不染”。但这样做的后果是和组织中的人格格不入,导致个人发展停滞不前。

另一部分人则表现得更加“现实”,基于自己的生计或前程考虑,不得不向“潜规则”妥协。在这个过程中,员工常常感到一个人对抗“潜规则”是多么的力不从心、得不偿失,甚至与其他的同事产生矛盾,“举步维艰”,面临心理上的激烈冲突。最后权衡利弊,还是决定违背心中的正义,按“潜规则”行事。

正如大浪淘沙一样,在这个过程中,企业淘汰了不能认同企业“潜规则”的员工,留下来的都是理解并接受“潜规则”的人,他们对“潜规则”不否认、不抵抗,甚至运用自如。如图6显示,28%的人迅速适应了“潜规则”,38%的人选择慢慢地自我调整,28%的人决定不去迎合上级口味,只有6%的人坚持抵抗“潜规则”。

●从妥协到运用

另一部分人由于看到了“潜规则”带来的好处,从而尽可能地运用“潜规则”,使自己的事业发展更加顺利。有人用“如鱼得水”四个字形容自己通过“潜规则”获得的收益。这方面的例子比比皆是,也正是这些成功的例子一方面激励了员工遵循“潜规则”的行为,另一面打击了任何违背“潜规则”的念头,从一个侧面惩罚了违背或者用不好“潜规则”的员工。

从无知到运用自如,“潜规则”一边以牺牲职业生涯的代价惩罚不懂规矩、不守规矩的人,另一方面以事业成功为诱饵奖励理解规则、会用规则的人。这种“萝卜”加“大棒”的方法效果显著,能留在企业里的人往往都是“潜规则”下的“成品”。

破除“潜规则”

多数“潜规则”的流行伤害了公开和公平的原则,影响到企业的正常和健康运行。对于员工来讲,“潜规则”不仅伤害了那些不了解或不愿意运用“潜规则”的人,即使对那些“潜规则”的运用者有时也带来外人难以想象的成本和负担。这些成本包括接受和运用非正义的规则所带来的心理调适的成本,寻找期望的老板和队伍的成本,迎合领导面子的心理成本,以及长期维持这样的上下级关系的人情和关系成本,等等。因此,要建设一个健康的组织,就必须破除“潜规则”。

第一,建立制度的权威。一般来讲, “潜规则”流行的根本原因是现行制度不健全或者没有权威性。要从根本上破除“潜规则”就必须从制度上着手,尤其是激励制度和绩效考核制度。如果一个组织建立起完善的激励制度和绩效考核制度,并在执行中公正透明,那么就能够从源头上清除“潜规则”存在的土壤。比如,以360度考核法取代管理者个人对下属进行评估,以更多客观的绩效指标取代主观的态度指标,能够在一定程度上弱化下属对上司的个人依赖,从而使下属更多地把精力放在绩效和能力的提升上,而不是对管理者个人的忠诚和面子的维护上。

第二,树立正气,营造健康的企业文化。企业文化能在无形中影响和塑造员工的行为。健康的企业文化表现在很多方面:强调业绩和能力而不是投机钻营;强调对组织和职业的忠诚而不是对个人的忠诚:强调合作而不是拉帮结派;强调上下级之间的平等而不是权威依附等。一些优秀的企业文化往往能够削弱上下级间的“潜规则”。比如,在联想,有一条企业文化叫做“称谓无总”。员工们称呼上级和公司高层就跟称呼自己身边的同事一样,他们对杨元庆不叫“杨董”,而直呼“元庆”。初入公司的员工觉得不习惯,但是经过一段时间适应以后,感觉这样称呼真诚自然,就像是一家人,互相平等,共同为公司的发展工作。

第三,领导者个人的作用不可低估。“潜规则”的存在很大程度上与上级的个性有关,正如古人所说:“楚王好细腰,宫人多饿死”,“上有所好,下必甚焉”。正是上级要求的个人化忠诚和个人的面子才导致下属一系列的“潜规则”的出现。因此,要破除“潜规则”,领导者必须是一个正直的人,一个有识人之明和容人之量的人,一个勇于破除所谓“忠诚”和“面子”的陈腐观念的