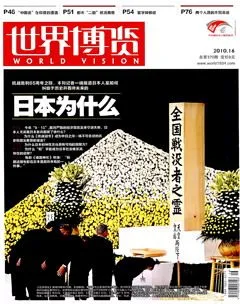

日本为什么

2010-12-29 00:00:00本刊编辑部

世界博览 2010年8期

抗战胜利65周年之际,本刊记者一线报道日本人是如何纠结于历史并看待未来的

“仇恨是一种束缚的感觉,它无法被定义。”苏格兰哲学家大卫-休谟曾无奈地说道。但仇恨无疑是一剂让人麻醉的“毒品”,能够达成某种平衡的廉价“砝码”。这一“砝码”是一种人类内心世界“不满足”的补偿品,失衡越多,仇恨越大。

许多年之后,面对1945年8月15日这个遥远的日期,历史学家们依然会为它本身所渗透出的那种晦暗和矛盾性感到困惑。

在中国,这一天被叫作“抗日战争胜利日”,在美国和欧洲称为V-J Day(对日战争胜利目),在韩国则有“光复日”之名。唯独在被击败的那个国家——日本,“8·15”之日的公开称谓“客观”得令人震惊——终战日。

猜疑的种子早在65年前就种下了。

无疑,东瀛强邻几度对战争历史的翻案,让曾经血痕累累的中国人很“不满足”,于是仇恨也相生相伴。在这种“束缚感觉”的笼罩下,中日关系也曾停步不前。

亚里士多德认为仇恨是毫无希望被治愈的。只能由时间去湮没……

如今65年过去了,中日间的仇恨能否被化去?或许,彼此真正去了解对方后,尤其是那个民族的“岛国根性”,这个问题在交织着历史认知、经济竞合、政治权谋的错乱的时空里才会勉强变得简单而清