从淮南方言看其地域文化特征

崔尔胜

(淮南师范学院 中文与传媒系,安徽 淮南 232001)

从淮南方言看其地域文化特征

崔尔胜

(淮南师范学院 中文与传媒系,安徽 淮南 232001)

语言与文化有着密切的联系。通过对某一地域方言的考察研究,可探知该地域的文化特征。淮南方言中的地名与历史语词的多样性正是淮南地域文化多层次性的直接体现,同时也是其开放性与包容性的间接证明。

淮南方言;地名;历史语词;地域文化

众所周知,语言与文化有着密切的联系。已故美国语言学家萨皮尔说:“语言的背后是有东西的。并且,语言不能离文化而存在。所谓文化就是社会遗传下来的习惯和信仰的总和,由它可以决定我们的生活组织。”那么,某一地域文化就应是该地域方言背后的东西,通过对其方言的考察研究,可探知一定的地域文化特征。下面仅从淮南方言中的地名与历史语词两方面作研究,以期获得对淮南地域文化特征的一些了解。

一、淮南方言中的地名文化

1、淮南地名与自然环境

淮南市位于安徽省中北部,淮河中游。淮河横贯全市,境内三山鼎立、五水分流。自东而西为上窑山、舜耕山、八公山;窑河、东淝河、黑河、泥河、架河等淮河支流流经市区。这说明淮南市境内水系发达,因而在淮南地名中,多以圩、湖、塘、沟、咀(或嘴)、桥作为地名通名。

这里仅以“圩”为例加以说明。全市以“圩”作通名的地名众多,如陈圩、平圩、白圩子、前圩、后圩、南圩、周圩、刘圩等。细加研究,不难发现,这些地名的分布与淮南的自然环境是有紧密联系的。淮南市境内地理状况为南高北低,南部为低矮丘陵,北部为淮北平原,淮河穿市而过。因而这些以“圩”作通名的地名主要分布在淮河以北,而在淮河以南,舜耕山脉以北的中间地带则极少。有趣的是,再细加研究,会发现淮河以北的这些以“圩”作通名的地名又主要分布在潘集区,这是何原因呢?只要看一下淮河的流向就不难回答此问题。淮河在流到凤台时,有一很大的折向,变成近于南北走向,在凤台上游,又有淠河、颖河、西淝河三条河流注入淮河,使淮河水量大增,再加上该区内的泥河、黑河,因而在凤台下面的潘集区形成很大的一片土地肥沃、水网密布的冲积区域,在此造田定居也在情理之中了。

2、淮南地名与人口迁徙

淮南地处蔡楚故地,历史悠久,在地名中也得到充分体现。如淮南地名中的多用“郢”或“郢孜(子)”,这显然与该地作为蔡楚故地是分不开的。《史记·楚世家》:“(考烈王)二十二年,与诸侯共伐秦,不利而去。楚东徙都寿春,命曰郢。”其实考烈王十年曾迁都巨(距)阳,凡其迁都所至之处皆称郢。在公元前223年楚被秦灭后,楚先民保留了这一习惯,仍以“郢”或“郢孜(子)”作为地名,这些都是众所周知的,但研究远没结束。对这些地名加以研究,可以发现其分布主要在两个方向上:一是东线,即寿县与怀远一线,如潘集区有100多处含“郢”字的地名;另一条是南线,即寿县与长丰一线,如谢家集区有近30处含“郢”字的地名。为何如此呢?答案仍与自然环境有关。寿县与怀远一线正是淮河的流向,寿县与长丰一线是瓦埠湖走向。总之,楚先民是择水而居。而楚的政治中心东迁,其情况也基本如此,就是沿着淮河流向东迁至寿县,其原因是这些地区“山湖薮泽之隈,水旱之所不害,土产草滋之实,荒年之所取给。”(《晋书·伏滔列传》)

3、淮南地名与宗族特征及地域开发

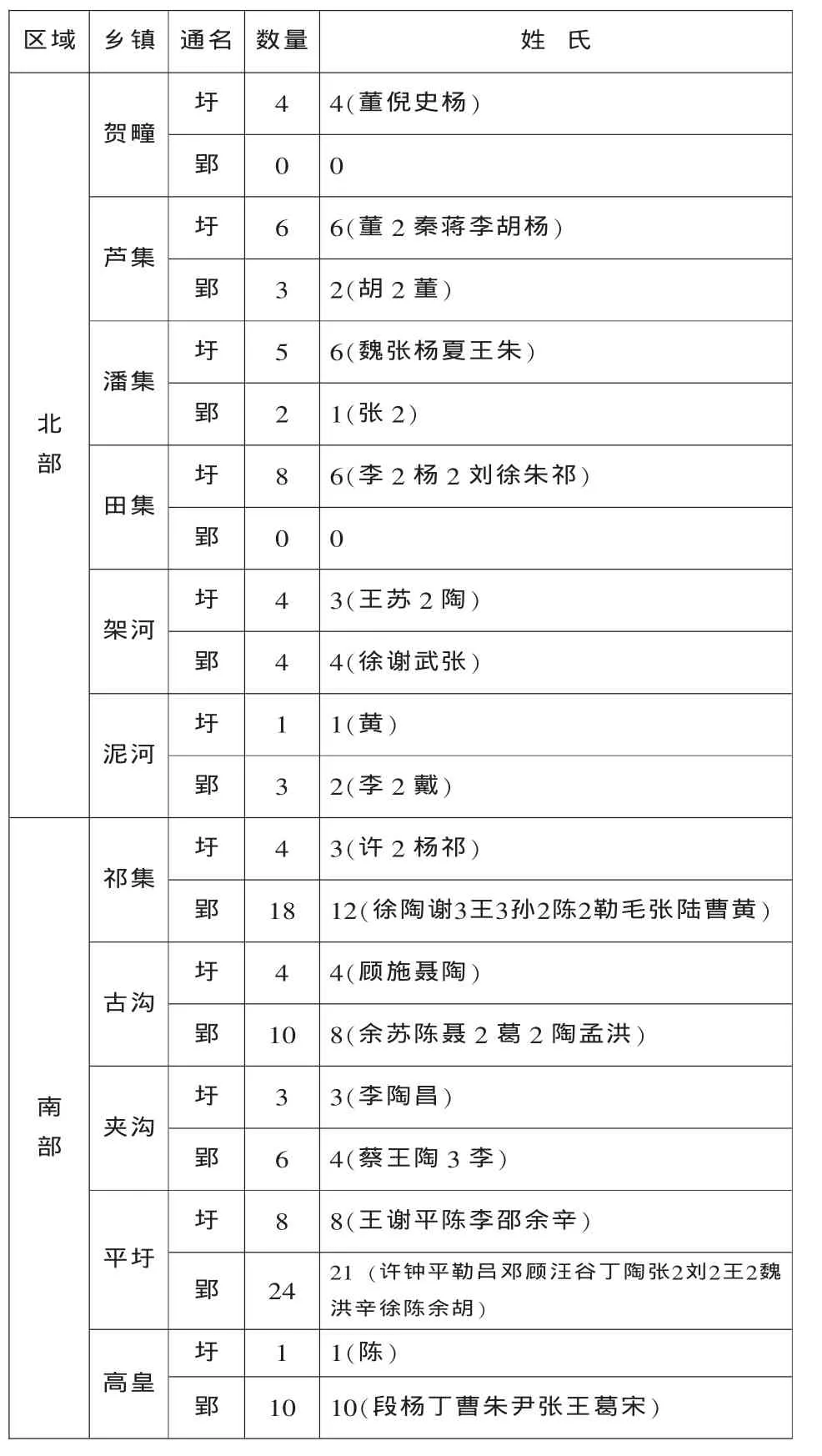

中国人喜欢聚族而居,这是中国传统文化中的一个重要特征,此特征在淮南地名中也得以体现。这里仅以潘集区中以姓氏作专名、以“圩”或“郢”作通名的地名为例加以说明。具体分布详见下表:

注:右下小数字表示该姓出现次数,下划横线表示合姓族居。

对表中的情况,我们分别从通名及专名的分布状况上加以分析。

首先,通名“圩”、“郢”分布状况。

在量的分布上,如果从中部两分,北部六个乡镇中“圩”共28个,“郢”共12个,南部5个乡镇中“圩”共20个,“郢”共68个。总体是北部“圩”多于“郢”,南部“郢”多于“圩”,或者说北部多“圩”,南部多“郢”。

在地域分布上,“圩”与“郢”形成互补之势。将上表与地图结合起来看,会发现含“郢”的地名在潘集区成U形,从U的左上端至右上端,依次为芦集、架河、祁集、古沟、平圩、高皇、夹沟、架河、潘集,而含“圩”的地名大致成M形,从M的左下端至右下端依次为祁集、架河、芦集、贺疃、潘集、泥河、夹沟、高皇,在M的中间纵部上从上至下的依次为田集、古沟、平圩。M形与U形正好形成互补趋势。详见图1:

图1 潘集地名中“郢”与“圩”的U形及M形分布图

在地貌特征上,U形地域是此地区水土较好的区域,主要在泥河与淮河之间及泥河与黑河之间,也即U形底部区域,而相对于U形区来说,M形区的自然条件相对差些,特别是M形顶部区域。

其次,专名姓氏分布状况。

在姓氏分布上,集结在U形区的姓氏共有41种,集结在M形区的姓氏共有30种,二者共有的姓氏有21种,其中U形区独有的姓氏有20种,分别是武、戴、孙、勒、毛、陆、曹、葛、孟、洪、蔡、钟、吕、邓、汪、谷、丁、段、尹、宋,M形区独有的姓氏有9种,分别是夏、倪、史、秦、蒋、祁、施、昌、邵。 U 形区独有的姓氏在量上远远多于M形区独有的姓氏,另外,U形区上独有的20种姓氏全部都在潘集区的中南部,而M形区的上独有的9种姓氏基本上多在该区的中北部。

从历时角度来看,上表姓氏中,除蔡、夏、王、谢、陶等少数几个姓氏是明以前外,其他皆为明清之后姓氏。这不仅说明此区域人口主要以后期移民为主,同时也间接证明了此地区文化中的开放性与包容性。

最后,综合以上两点,不难看出,由于地貌特征上的差异,U形区域自然条件较好,适宜居住(尤其是其底部),是先民和移民定居的首选之地,故而“郢”多,集结在U形区的族群也多。相对于U形区域,M形区的自然条件相对差些(特别是其顶部),不是先民和移民定居的首选之地,故而“郢”少,集结在这一区域族群也相对少些。

值得一提的是此地区还有以合姓作专名的情况,如“王朱圩子”、“胡杨圩”。此情况不仅与当时造田定居时的艰辛有关,还与此区域的“圩”在军事上有防御的功能相关。从实地地形来看,此区域“圩”四周环水且栽有蒺藜之类植物,从史料记载来看,此地多匪患,而此种地形则可起到抵御外患的作用。无论是造田定居,还是抵御外患,有时在单靠一族无法完成的情况下,就需合族来完成。这也充分体现此地先民团结、坚韧之精神。

另外,淮南地名中也体现出宗教特征。淮南含庙、庵、寺的地名,有50多处,其中尤以含“庙”的为多。这不仅说明该地区宗教活动比较活跃,同时也表明此地宗教的融合性特征。

二、淮南方言中的历史文化

淮南文化的一个最大特点就是其融合性,就地域而言,淮南市位于江淮地区的北部,是吴楚文化、齐鲁文化、中原文化的交汇地。这一交融的文化特征在其方言历史语词中得以充分体现。

地域上南北交汇的方言特征,最显著的莫过于该地饮食文化。这里仅举一例方言词来加以说明。如淮南方言中把“水饺”称为“扁食”,从历史角度可大致溯寻其源。明代方以智《通雅》卷三十九《饮食》记曰:“所谓笼上牢丸,乃馒头、扁食之类。汤中牢丸乃今元宵汤丸或水饺饵之类。”又曰“饵,后谓之粉角,北人读角如矫,遂作饺饵。”这是从音变的角度加以解释。另从民俗与书例上也可得以印证。明代吕毖《明宫史》卷四《饮食好尚》记曰:“正月初一日,五更起……饮椒柏酒,吃水点心,即扁食也。或暗包银钱一二于内,得之者以卜一岁之吉。”又如《真本金瓶梅》:“这供养的扁食和酒,也不要收到后边去,你每吃了罢。”可见“扁食”最初只是指“粉饼”,即所谓“笼上牢丸”,后来由于音变也可指“饺饵”、“水饺饵”,即所谓“汤中牢丸”、“水点心”。从共时角度看,该词“水饺”一义主要保留在北方官话区中,如东北官话、冀鲁官话、中原官话及晋语,而大多数南方方言区则以此词指称“馄饨”,如西南官话、吴语、赣语、闽语、客话等。最为有趣的是,我们在实地方言调查中发现,此词的这两种含义在淮南方言中皆有保留,但只是局限于一些年长的人群中了。

淮南地区有“吴头楚尾”一说,这在其方言词中也得以体现。下举几例。

曳钩 淮南方言中其义为 “排队”。《说文》:“曳,臾曳也,从申,丿声。 ”《玉篇》:“曳,申也,牵也,引也。 ”“曳钩”就是“牵钩”,“曳”古月部,“牵”古元部,月元通转,而“牵钩”古为拔河义。唐代封演的《封氏闻见记》中说:“拔河古谓之牵钩,襄汉风俗,常以正月望日(通常指农历十五)为之。相传楚将伐吴,以此教战。古用篾缆,今民则用大麻绳,长四五十丈,两头分系小索数百条,分二朋(两帮人)两相齐挽,当大绳之中,立大旗为界,震鼓叫噪,使相牵引,以却(退)者为胜,就(到界)者为输,名曰拔河。 ”而“曳钩”的“排队”一义正由“拔河”引申而来。淮南为古楚之地,以“曳钩”表“排队”说明是楚国的遗风。

上例是古楚方言在淮南方言中的残留,下面再举一例古吴方言在淮南方言中的残留。

qiáng(强)淮南方言中其义为“藏”。 其本字当为囥。《集韵·去声·岩韵》:“囥,口浪切,音亢,藏也。”其“囥”现仍存于吴语方言中,读为kàng。如《中国歌谣资料·沪谚外编·山歌》:“小姑嫌少心不愿,爷娘面前说长短。说的嫂嫂私底囥一碗,厨里不见一只红花碗。”“囥”古音为溪母字,在现代淮南方言中音变为“qiáng”,符合音变规律。

淮南历史上曾多次有移民迁入,据《寿县志·姓氏》资料统计,于明初迁来的有11姓。其中,从山东迁来的6姓,河南的2姓,这在方言中也得以体现。先看山东方言在淮南方言中的体现,仅举一例。

洋奘 淮南方言中其义为“很、非常”。清郝懿行《尔雅义琉·释诂》:“《匡谬正俗》云:‘今山东俗谓众为洋。’按以洋为多,古今通语。”可见“洋”表多义,为山东古方言词。《方言》第一:“奘,大也。秦晋之间凡人之大谓之奘。”淮南方言中仍有“奘”字这一意义的用法,如“把奘的花生拣出待客,剩下的给小孩们吃。”“洋”与“奘”叠韵,同在阳部,义近。结合成词后引申为“很、非常”义。

再看河南方言在淮南方言中的体现。

gàng(杠)家 淮南方言中其义为“回家”。那么“gàng”是否有“走”或“回”之义呢? 在中原官话中,如陕西商县张家源,“杠”就有离开之义,如“烟筒里杠烟哩”。另在安徽省宣城地区客籍河南人中也有此用法,如“烟子直杠”,而且还有把自行车称为“杠自车。”联系淮南地区移民史,该词来源于中原是可靠的。

另外,从语言本体上加以研究,也可得到说明。“杠”的离开之义与“蹡”有关。“蹡”义为行走,如《西游记》第四十七回:“你等取经,怎么不走正路,却蹡到我这里来。”“蹡”古音在阳部,“杠”古音在东部,二者可旁转,声母也相近。方言中也有此类情况可作证明。如磨刀,有的方言称为“杠刀”,有的方言称为“锵刀”。

淮南方言更多的则是体现了多种文化的融合性。下举几例加以说明。

地梨 淮南方言中指荸荠。此词并不单淮南特有,在东北、北京、冀鲁、河北中东部、河南信阳、上海等地都存有该词语,音义皆同。

锅屋 淮南方言中指厨房。此词在山东潍坊、河南信阳、江苏盐城也广泛使用。

肉 淮南方言中指性子缓漫,动作迟钝;懒惰,不求上进。此词也不单淮南特有,在东北、河南洛阳、山东、江淮地区也广泛使用。如山东一带,订聘的礼盒忌用肉馅,认为它会使新媳妇过门后性子肉(见《中国辟邪文化大观》)。又如《火烧赤壁·扬州评话》(康重华口述 李真 张棣华整理):“蒋干这个人是谬、肉、哼、悭俱全。他说话喜欢谬,做事又肉,办事又哼,与人共事又悭。”

日白 淮南方言中指说谎,吹牛。此词云南永胜、四川成都、陕西一些方言广泛使用,“日白”即“捏白”。“白”为谎言,“日”可看成为“捏”字的音变,如在湖南益阳话中仍就称为“捏白”。“捏”在古音上与“日”相近,湖南益阳话中“日”与“捏”音读几乎相同;又“捏”有虚构之义,如《红楼梦》第八十六回:“今尔远来,并非目睹,何得捏词妄控?”因而,“捏白”常与“扯谎”并用为“捏白扯谎”或“扯谎捏白”。

三、结语

淮南方言中的地名与历史语词反映出淮南地域文化同其地理环境及历史状况密切相关,具有多层次性、开放性与包容性。历史上“秦岭—淮河”一线是南北自然地理带,同样也是中华民族南北两大文化圈的过渡带,各种优秀文化在此碰撞、交汇、融合、升华。淮南地域文化在发展中,当以淮夷文化为基础,先是承纳了吴楚文化,进而又吸收了齐鲁、中原等多种文化。上述淮南方言中的地名与历史语词的多样性正是淮南地域文化多层次性的直接体现,同时也是其开放性与包容性的间接证明。

[1]罗常培.语言与文化[M].北京:北京出版社,2004

[2]许宝华,宫田一郎.汉语方言大词典[M].北京:中华书局,1999

[3]淮南市地方志编纂委员会.淮南市志[M].合肥:黄山书社,1998

[4]李如龙.汉语地名学论稿[M].上海:上海教育出版社,1998

[5]游汝杰.汉语方言学教程[M].上海:上海教育出版社,2004

[6]程树海.淮南方言中几个动词的考释[J].科技创新导报,2007,(34)

[7]安徽省第一测绘院.淮南市域图[Z].合肥:安徽人民出版社,2008

The study of Huainan regional culture through its dialect

CUI Er-sheng

Language and culture are closely linked.Through a inspection and study of regional dialects,we can explore the cultural characteristics of the area.The diversity of the place names and historical words and phrases in Huainan area is not only the direct embodiment of the multilevel nature of regional culture,but also a indirect testimony of its open and inclusive nature.

Huainan dialect;place names;historical words and phrases;regional culture

H004

A

1009-9530(2010)01-0132-04

2009-11-23

崔尔胜(1969-),男,安徽宣城人,淮南师范学院中文与传媒系讲师。