“国土资源调查方法”教学指导思想的探讨

李永军

长安大学 地球科学与资源学院,陕西 西安 710054

“国土资源调查方法”教学指导思想的探讨

李永军

长安大学 地球科学与资源学院,陕西 西安 710054

“国土资源调查方法”是在地质学、资源勘查工程等专业高年级本科开设的一门综合性、实践性很强的专业课程,对于提高地质调查的综合实践能力极为重要。教学指导思想可以全面提升学生参加地质野外实践的兴趣和专业素质,提高地质调查的操作能力,并为高年级的生产实践和毕业论文、毕业设计编写奠定基础。其教学内容应突出“重实践、重操作、重模拟”,理论与实践紧密结合是该课程的主要教学方法。知识点的理解和运用是检验学习效果的主要方法,因此不宜去搞应试教育。

国土资源调查方法;实践教学;指导思想;综合实践能力;专业素质

一、“国土资源调查方法”背景介绍

国土资源,国脉所系,民生所依,支撑各行各业,关系千家万户,影响千秋万代,是人类赖以生存和发展的重要物质基础和国富民强的重要物质条件,也是一个国家综合国力的根本体现。随着可持续发展战略的实施,在人口资源环境的大系统中,资源是基础,被当作是关系国家经济安全的重要问题,越来越受到高度重视[1-3]。

世界经济的发展在很大程度上依赖自然资源,同时,不合理的消耗资源会产生一系列环境问题。如何合理开发利用自然资源,保证资源的永续利用和经济的持续发展,并把对环境质量的影响减小到最低程度,以实现人与自然的和谐相处,已成为人类面临的重大课题。

中国地域辽阔,资源种类比较齐全,但人均资源占有量很低,是一个资源相对贫乏的国家。当前和今后相当长的时期内,中国还将是一个处于工业化进程中的发展中国家,资源消耗处于增长阶段,资源型产业将长期占有相当的地位和比重,因此,资源安全问题是中国基本的经济安全问题。在全面建设小康社会、推进现代化建设的进程中,经济社会发展对资源的需求呈增长态势,资源储备和供需矛盾将会愈加突出,保障资源储备量和资源安全就显得日益重要和紧迫,所有这些都给当前的国土资源调查提出了更加艰巨的任务。

国土资源调查方法的理论探索与实践,为解决上述重大课题和艰巨任务提供理论基础和科学依据。同时,从教育的基本宗旨来看,资源的国情教育和资源的调查方法学习,是高等院校义不容辞的责任。因而,在地质类院校开设“国土资源调查方法”课程是十分必要的。

国土资源调查工作已成为国土资源管理的主要基础性工作[1]。国土资源部新组建后,国务院确定了“要积极准备,认真做好国土资源调查评价工作。既为当前国民经济和社会发展提供资源保障,又为可持续发展作出贡献。要组织各方面力量,开展新一轮的国土资源大调查”[4]。这一新时期国土资源调查的中心任务,充分体现了我国国土资源调查工作的重要性和在国民经济建设中的地位和作用。

“国土资源调查方法”课程是适应我国国民经济和社会发展的总体要求,适应国土资源的改革与要求,为国家培养国土资源大调查急需的人才,全面培养地质学、资源勘查工程及地学类相关专业的本科学生,系统实践地质学专业基础课知识,提高动手能力和地质调查及科学研究的操作能力、提升专业素质、适应社会需求而设立的一门综合性、基础性、实践性很强的专业理论课。也为高年级学生生产实践和毕业论文、毕业设计奠定基础的必修课。

我国地质类院校中,长安大学合校的前身,原西安地质学院、西安工程学院1985年就率先开设了该课的选修课,1995年确立为必修课后坚持至今。中国地质大学、成都理工大学和吉林大学地球科学相关二级学院,都开有课程内容相近,课程名称略有差异的相关课程。青海大学从2008年开设此课,并选用了笔者等编写的《国土资源调查方法》教材[3]和《国土资源调查方法实习指导书》[5]。然而,“国土资源调查方法”课程的总体教学指导思想究竟是什么,课程体系应该如何建立和设置,“国土资源调查方法”的教学到底应该起什么作用,理论与实践教学的内容各占多少比例等就还存在着不少分歧认识。

一、综合性是“国土资源调查方法” 课程的主要特色

1.资源的多样性决定了“国土资源调查方法”课程内容的综合性

自然资源是指人类可以利用、天然形成的物质和能量[1-3]。国土资源调查主要是针对自然资源的调查。

自然资源的分类不尽相同,如根据自然资源本身固有的特征可分为耗竭性资源和非耗竭性资源;按自然资源的技术性和经济性以及物理性质可划分为物质资源与能量资源;按自然资源的再生性特征可划分为可再生资源和不可再生资源;按自然资源的限制性特征分为流量资源和存量资源等;按自然资源的形成条件、组合状况、分布规律及其与地理环境等因素,可划分为矿产资源、土地资源、水资源、生物资源、气候资源、海洋资源、旅游资源。这7类自然资源与国计民生关系最为密切,是国土资源的主体资源[3]。

由此看来,资源的多样性决定了调查方法的多样性。共性和个性是资源具有的基本特性。不同的资源有其独特性,因而其资源调查方法具有多样性和独特性。但作为一门综合性课程,不能面面俱到过多地传授个性调查方法,而是要从这样多样性的资源调查方法中,归纳和综合出其共性方法作为调查的主要方法。自然资源的形成条件、组合状况、分布规律及地理环境等因素决定了其实地(现场)考察、调查的重要性和共性特征。

随着科学技术的发展,资源调查方法在理论、技术、装备、工艺、规范及标准等方面都有了较大的进展,并在实践中得到不断推广应用。如通讯卫星、全球定位系统、遥感等新技术已广泛运用于资源调查,各种高精度观测仪、探测器、分析仪等现代设备,对进一步提高调查的工作效率,探索更大空间和多个层面的资源问题,提供了新的平台。资源调查采用以实地(现场)考察、调查为主,多种方法与技术相结合的综合调查的方式,体现了国土资源调查工作的基本特征。因此,其调查的基本程序和流程也具有共性和相似性。

国土资源调查是针对全国或一定区域而开展的综合资源调查。从地表到地下、从陆地到海洋的综合调查与评价,从整体上把握各种资源所构成的国土资源系统。在资源调查的基础上,还要进行国土资源信息库建设和国土测绘,并向社会提供基础地质、土地资源、矿产资源、环境和灾害等公益性信息服务。这些调查与信息服务也具有共性。

这些共性主要体现在资源调查的全过程中。如:资源调查程序包括立项、设计书编写、设计书审查、签订项目合同、调查实施与年度检查、野外验收、报告编写与审查、资料汇交和项目终结等程序。

设计书编写程序依次是明确任务、收集资料、现场踏勘、设计编制。

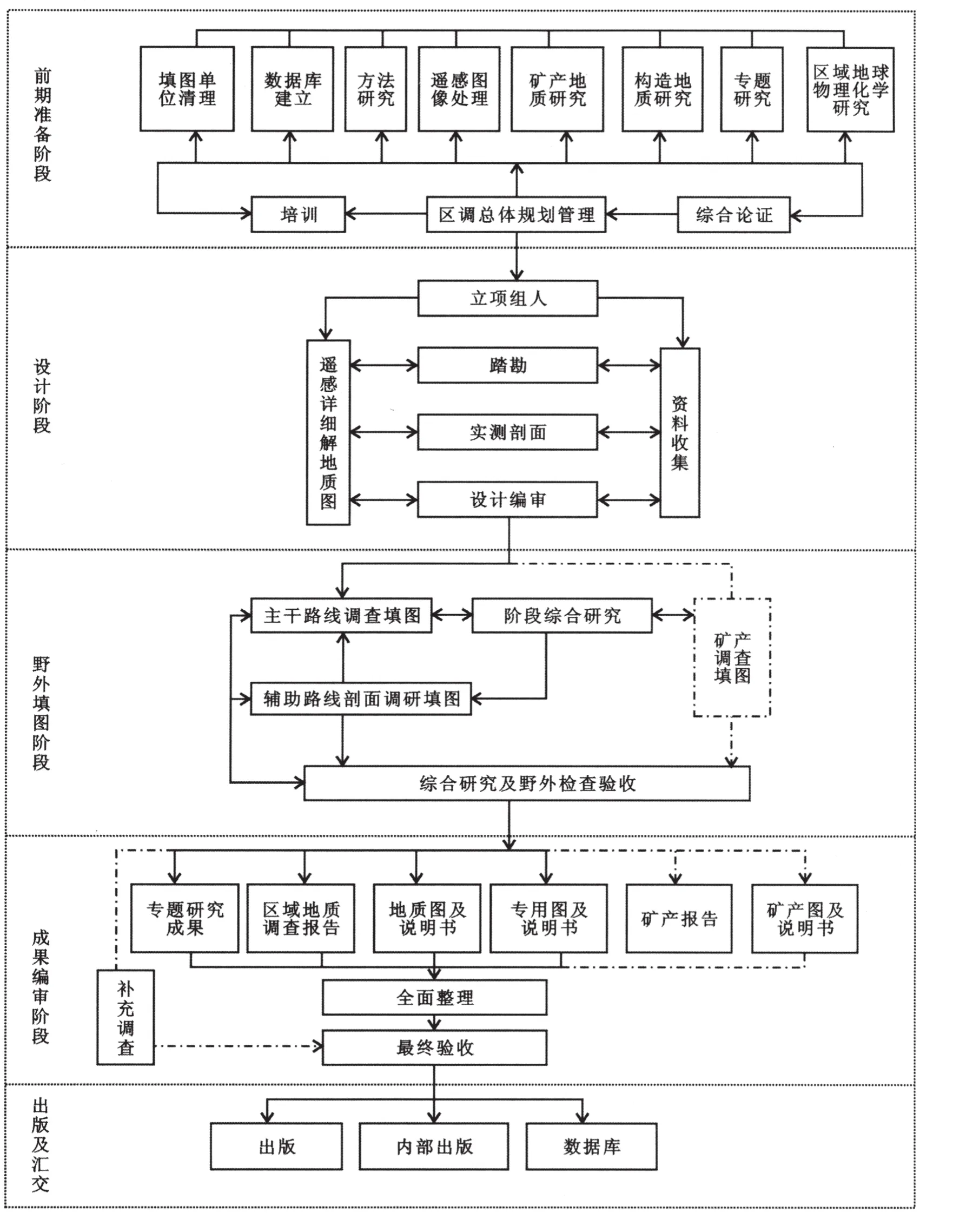

国土资源调查工作可分为前期室内准备阶段、设计阶段、现场调查阶段、成果编审阶段、出版与资料汇交等5个阶段。图1为以国土资源调查中最为基础和传统的区域地质矿产调查为代表的工作程序和阶段划分[3],这一划分体现了国土资源调查共有的工作程序和阶段。

现场调查是资源调查中最常用而且最为有效的一种调查法。室内分析与现场调查相结合,是获取资源信息的主要途径。充分利用高新技术辅助调查是发展趋势。

2.课程内容的综合性决定了调查方法的综合性

开展国土资源调查的基本目的是为了摸清资源“家底”,为区域社会经济可持续发展和国家发展战略目标提供科学依据。随着社会经济的发展对土地、矿产和海洋等资源的不断需求,保持耕地总量动态平衡,保障能源、矿产供应安全,使国土资源利用结构和布局得以调整和优化;发现和评价战略性矿产的大型、超大型产地,提供新的后备资源基地;完成全国地下水资源潜力评价以及主要大江大河和重要经济区的环境地质调查;建立地质灾害监测防治系统,为实现全国及区域可持续发展提供科学依据等,必须开展国土资源调查。

图1 区域地质调查工作程序图

因此,国土资源调查涉及的资源类型面广,内容复杂。资源的分布规律又决定了基础地质调查是各类自然资源调查的先行。这样从内容上来讲,国土资源调查主要包括基础地质调查(区域地质填图)和自然资源调查两大部分。

资源的多样性决定了其调查方法的多样性。更重要的是基础地质调查内容的复杂性,更大程度上决定和影响着调查方法的综合性。

基础地质调查首先是对沉积岩、火山岩、花岗岩类、变质岩这4大岩类区的地质填图。由于各岩类的独特性和分布规律的多样性,其填图单位划分理论、方案、原则和填图方法不尽相同,并且随着地质理论的不断更新和完善,其理论在不断更新,填图单位划分方案在不断进步与变化。例如,20世纪80年代之前在传统地层学理论指导下,我国主要进行以“系图”表达为主的地质填图,此后在多重地层划分新理论指导下,开展了以“组图”表达为特色的沉积岩(含火山沉积)区填图方法新体系。新填图体系诞生的标志是1991年《沉积岩区1∶50000区域地质填图方法指南》、《花岗岩类区1∶50000区域地质填图方法指南》、《变质岩区1∶50000区域地质填图方法指南》(简称三大岩指南)和建立在这一基础上的《1∶50000区域地质填图新方法》的出版(《火山岩地区区域地质调查方法指南》已于1987年出版)[6-10]。

专门出版上述4本区域地质填图方法指南,足以说明各岩类区填图单位划分理论依据的差异性和实际地质填图的复杂性。因而,也足以说明基础地质调查讲授内容的复杂性和综合性。填图方法的正确与否事关地质调查成果的成败,填图单位的正确建立是各岩类区地质填图的关键。因而,在基础地质调查内容的授课中,应牢牢抓住4大岩类区正确建立填图单位这一主题。受课时限制,讲授中要对共性内容进行高度综合与概括,如剖面部署的一般原则、填图路线的控制程度与方式、野外地质手图的标描格式、地质体和有关线性构造等符号的规范与统一等,均应综合各岩类区共性表达特征进行讲授。

同时,构造形态的正确填绘,各岩类实体间接触关系的客观表达等等,都是基础地质调查的重要内容,同样不能分解过多的细节讲授,而要体现高度的综合性,否则40~50学时的课堂难以完成全部内容的讲授。但是,讲授中既要注重共性的强调,同时还要注意用较少的时间向学生讲清楚不同岩类区地质填图的典型个性差异,这确实需要老师对本课重要知识点的总体掌控能力和高度综合水平。

三、“国土资源调查方法” 课程突显了实践性

“国土资源调查方法”课程重实践,突显了实践性的重要作用。以基础地质调查为例,本课之前,学生所学的沉积岩、变质岩、火山岩及花岗岩类主要讲分类理论、标本及镜下基本特征和岩类学特征,而对岩相学特征讲述较少,尤其对这些岩类在野外如何观察、如何识别接触关系、如何合理划分填图单位,如何将其正确填绘并表达在一张地质图上等,这些实践性极强的问题基本没有介绍。本课既要一一复习各岩类的主要特征及知识要点,又要分别从各岩类的特征性和独特性出发,阐明各岩类的野外分布规律和可填图性,以如何正确建立各岩类填图单位这一主线,讲述如何将其填绘并恰当表达在一张地质图上。

如课堂上对沉积岩区进行了多重地层划分理论[11]指导下的“群、组、段、层”4级填图单位体系讲述,尤其强调了“组”是岩石地层单位中的唯一最基本和最正式的单位[12-13]。这一抽象的概念,学生是难以准确理解并正确用于实践中,因此,必须向学生提供真实的地质图或是《沉积岩区1∶50000区域地质填图方法指南》所附模式图,选择其中典型的“组”,通过仔细读图分析,讲清楚该“组”的“最基本”、“最正式”和“唯一性”3个重要知识点。“最基本”是讲任何地区的全部地层柱,都以“组”为单位作无遗漏的整分[12-13],而该地层柱无须强求用“群、段、层”对其整分;“最正式”是指一个“组”级地层单位必须是正式命名的、公开发表(并且常常是被权威机构清理确认)的、有层型剖面(有时还有副层型以及参考层型),一个合格的“组”还必须符合“野外可识别(区别)、图面可表达、大区可对比”三项基本原则(简称 “三可”原则[3]);“唯一性”是指“组”的名称的唯一性,即一物一名,不允许出现同物异名或是同名异物等异同关系[13]。实习课中,安排学生任意选择所读地质图中其他“组”,读图检查该“组”是否符合“最基本”、“最正式”和“唯一性”,可以通过争论、分组辩论等形式,辩明为何是“最基本”、“最正式”和“唯一性”的,如果某个“组”没有达到“最基本”、“最正式”和“唯一性”,要求学生提出修正方案和具体解决办法,这样才能达到“准确理解和正确用于实践”。

为了真正达到“重实践、重操作”,在课程设置中,分别在沉积岩区、火山岩区、花岗岩类区、变质岩区地质填图方法课讲授后,对应安排了4次实验教学课,将各岩类区的填图方法知识要点通过实验教学课中的读图进行专门训练,这样做到了理论与实践紧密结合,因而才能收到好的教学效果。

因此,通过读图实践,才能真正理解“如何正确建立各岩类填图单位,如何将其正确填绘并恰当表达在一张地质图上”,因为这些图是正确建立了填图单位,并将其恰当表达在一张地质图上的“产品”。

四、提高学生综合素质,不能搞应试教育

知识点的理解和会用是检验学习效果的主要方法和标准,而对这些知识点是否正确理解和会用,是难以用一个简单的考试卷证实的。在高等教育规模大发展之后, 必将迎来注重提高教学质量的新时期。在高等教育中, 逐步推广和加强素质教育, 是一个亟待解决的问题[13]。实践证明,实验实习报告和课堂讨论(笔者的经验和体会是课堂上分组的激烈争论、辩论和热烈的讨论)最能直观、真实反映每个学生对知识点的理解和会用程度,因此,不宜搞应试教育。

本课程的主要任务是让学生全面了解国土资源的主要类型、调查方法、技术要求,掌握当前资源调查的新理论、新方法、新技术、新进展,将此课之前所学的“岩石学”、“矿物学”、“矿床学”、“构造地质学”、“遥感地质学”等基础理论课进一步巩固和提高,特别突出其与实际地质调查等实践相结合,培养学生的理论思维、综合分析、实践能力和科学研究能力。其教学内容应突出“重实践、重操作”,理论与实践紧密结合是此课程的主要教学方法。

“国土资源调查方法”课程突显了实践的重要性,但鉴于本课涉及资源调查的全程序和全过程学习,因此,有些内容通过课堂上的“重实践、重操作”仍然难以全部实现对全程序和全过程的清晰理解与实践,如设计书的编写、对具体某个图幅或是某个地区主要工作(如剖面布设、填图路线部署)、项目的工作量计划与年度安排、主要样品的分配与数量设计、项目的人员、周期计划、拟提交的主要成果,以及项目的简单经费预算等等,这些内容只有通过“实战模拟”,才能使学生扮演一回项目负责人,“身临其境”感受全过程。为此,我们在课后安排了一周时间的“国土资源调查方法”课程设计[5],把课堂学到的知识应用于实践进行系统演练。主要做法是,向学生提供一幅我校早年已完成的地质图及其相关地质报告、说明书等,以红头文件形式下达该图幅的修测任务书(模拟任务书),任务书对其主要目标、任务、工作量、工作周期、项目经费、提交成果和成果形式等做出了明确规定,要求学生提交一份模拟该图幅区的修测设计书,并明确修测设计书的章节安排和主要内容,包括主要章节必附的主要图件(如交通位置图、研究程度图、地质草图、工作部署图),实习指导书中还简列了与项目有关的费用单价等成本预算参考资料[5],便于学生对项目经费等进行模拟预算和安排,同时,任课教师还为学生提供了教师近年来已完成的多个正规1:50000区域地质调查项目的设计书及附图等(电子版以阅读材料形式挂在本课学校精品课网上),作为学生模拟编写修测设计书的重要参照。

实践证明,加强地质学实践教学,是全面提高教学质量的关键[14-17]。通过“身临其境”的模拟这一环节,极大地提高了学生的学习兴趣和积极性,全面提升学生参加地质野外实践的兴趣和专业素质,提高了地质调查的操作能力,并为高年级的生产实践和毕业论文、毕业设计编写奠定基础。

[1] 国土资源部宣传中心.国土资源知识读本[M].北京:中国大地出版社,1998.

[2] 吕贻峰.国土资源学[M].武汉:中国地质大学出版社,2001.

[3] 李永军.国土资源调查方法[M].西安:西安地图出版社,2008.

[4] 国土资源部.国土资源部今后五年内要努力实现的五个目标[EB/OL].[2009-10-25].http://finance.sina.com.cn/nz/mlr/index.shtml.

[5] 李永军,杨兴科,陈淑娥,等.国土资源调查方法实习指导书[M].西安:陕西科学技术出版社,2008.

[6] 魏家庸.沉积岩区1∶5万区域地质填图方法指南[M].武汉:中国地质大学出版社,1991.

[7] 高秉章.花岗岩类区1∶5万区域地质填图方法指南[M].武汉:中国地质大学出版社,1991.

[8] 房立民.变质岩区1∶5万区域地质填图方法指南[M].武汉:中国地质大学出版社,1991.

[9] 周维屏,陈克强,简人初,等.1∶50000区域地质填图新方法[M].武汉:中国地质大学出版社,1993.

[10] 地质矿产部地质司.火山岩地区区域地质调查方法指南[M].北京:地质出版社,1987.

[11] 吴瑞棠,张守信.现代地层学[M].武汉:中国地质大学出版社,1989.

[12] 中国地层委员会.中国地层指南及中国地层指南说明书[M].北京:科学出版社,1981.

[13] 张守信.理论地层学[M].北京:科学出版社,1989.

[14] 万天丰.关于“地球科学概论”的教学指导思想[J].中国地质教育,2006,(2):47-52.

[15] 陈骏,胡文瑄,李成.地质学实践教学现状分析与对策[J].中国地质教育,2007,(1):133-139.

[16] 秦善,王长秋,鲁安怀.“结晶学与矿物学”教学改革与课程建设[J].中国地质教育,2007,(1):130-132.

[17] 吴伟.打造品牌专业 加强实践教学建设 全面提高教学质量[J].中国地质教育,2008,(2):41-45.

On Teaching Guideline of the Course of Survey Methods of Land Resources

Li Yong-jun

Chang’an University, xi’an 710054, China

Survey Methods of Land Resources is a specialized course applies to senior undergraduate students of geology and resources exploration majors, which is very comprehensive, practical and helpful in improving the comprehensive capacity in geological survey.The guidelines includes arousing students’ interests in participating geological field study and greatly developing their professional qualities, improving their operational capacity in geological survey, and making the foundation for their senior production practices and graduation papers or designs.The content of teaching should emphasize “practices, operations and imitations”, the mainly methods of teaching should closely integrated theory with practice.The ability to understand knowledge and put the knowledge into practice should be the main standard to check the effect of study, and should not engage in examinationoriented education.

survey methods of land resources; practice teaching; guidelines; comprehensive practice ability; professional qualities

G642

A

1006-9372 (2010)01-0095-06

2009-11-19。

李永军,男,教授,主要从事区域地质矿产调查和高年级生产实习及毕业论文的指导教学工作。