中国“准”经济增长第四极GDP增长及趋势比较研究

□ 何 伟 汪晓凤

中国“准”经济增长第四极GDP增长及趋势比较研究

□ 何 伟 汪晓凤

一、研究问题的提出

逐步缩小地区差距、促进区域均衡发展、统筹城乡是当前和今后一个时期的重要战略任务。国家发展战略的实施需要相应的增长极作为平台和支撑。目前,东北经济区[1]、成渝经济区[2]、海西经济区[3]、西三角经济圈[4]、黄金中三角[5]及广西北部湾经济区[6]等都在致力于中国经济增长第四极的打造,也有一部分学者认为应该同时在东北、中部、西北和西南等地区打造新的增长极[7]。到底谁能上升为国家战略,成为中国经济增长第四极,对各“准”经济增长第四极GDP增长及趋势比较无疑是十分重要的工作。

在区域竞争力研究方面,世界经济论坛与洛桑国际管理学院在1980年率先进行,他们构建了包括八要素的IMD国际竞争力模型;波特在 《国家竞争力》一书中提出包括六要素的“钻石”模型[8];国内一些学者也分别构建了城市竞争力指标体系[9]、区域工业结构竞争力模型[10]及城市圈经济发展评价指标[11]等区域竞争力评价模型。本文结合中国实际重点考察几大准经济增长第四极的GDP增长及未来潜力,为国家发展战略制定提供实证支撑。

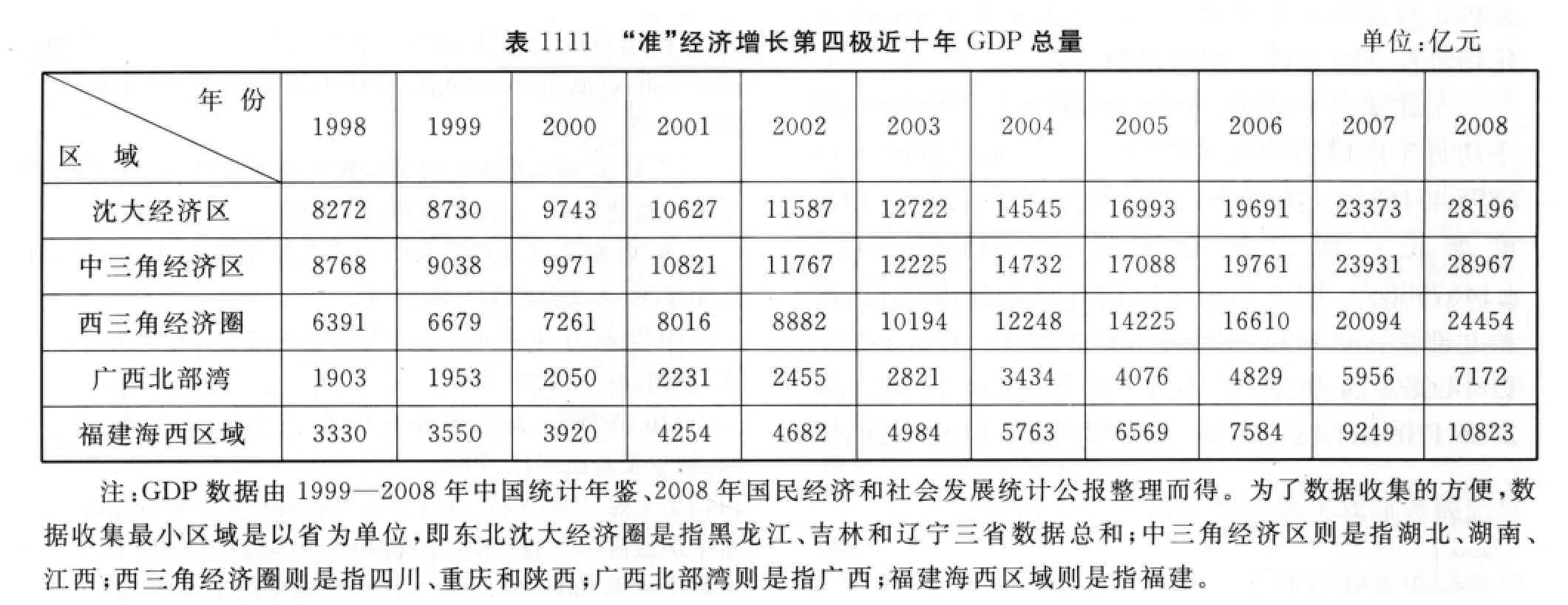

二、“准”经济增长第四极GDP增长率及稳定性比较研究

衡量一个地区经济发展现状及潜力主要以GDP的平均增长率和GDP增长率的平均变动幅度两个指标来反映,GDP的平均增长率反映GDP增长快慢,平均变动幅度反映GDP增长的稳定性,体现经济增长的抗风险能力,即反映以某一速率增长的可持续性。表1是近十年各主要准经济增长第四极的GDP总量。

?

(一)用GDP的几何平均增长率来反映GDP的增长快慢

1999年到2008年东北沈大经济圈、中三角经济区、西三角经济圈、广西北部湾和福建海西区域的几何平均增长速率分别为13.5%、12.7%、14.4%、14.2%和12.5%。可以看出,近十年来西三角经济圈GDP平均增长速度最快,广西北部湾次之,而福建海西区域最慢。由于国家西部大开发战略的实施和西部地区自身优势的逐渐体现,位于西部地区的西三角经济圈和广西北部湾的经济发展明显快于位于东部和中部地区的东北沈大经济圈、福建海西区域和中三角经济区。

(二)用GDP增长率的平均变动幅度来反映GDP增长的稳定性

2000年到2008年东北沈大经济圈、中三角经济区、西三角经济圈、广西北部湾和福建海西区域GDP增长率的平均变动幅度分别为2.4%、4.6%、2.8%、3.4%和3.9%。可以看出,东北沈大经济圈GDP平均变动幅度最小,经济增长相对稳定,西三角经济圈次之,而中三角经济区的稳定性相对较差。

(三)抗风险能力

由表1可以计算出,2007年东北沈大经济圈、中三角经济区、西三角经济圈、广西北部湾和福建海西区域的GDP增长率分别为18.7%、21.1%、20.97%、23.34%和21.95%;2008年分别为20.63%、21.06%、21.7%、20.42%和17.02%。在2008年国际金融危机来临之际,西三角经济圈是唯一的GDP增长率不降反升的区域,体现了较强的抗风险能力。而福建海西区域由于地处沿海,其外贸依存度较高,在国际金融危机背景下,其经济增长速率受到了较大的影响。

三、“准”经济增长第四极后发优势比较研究

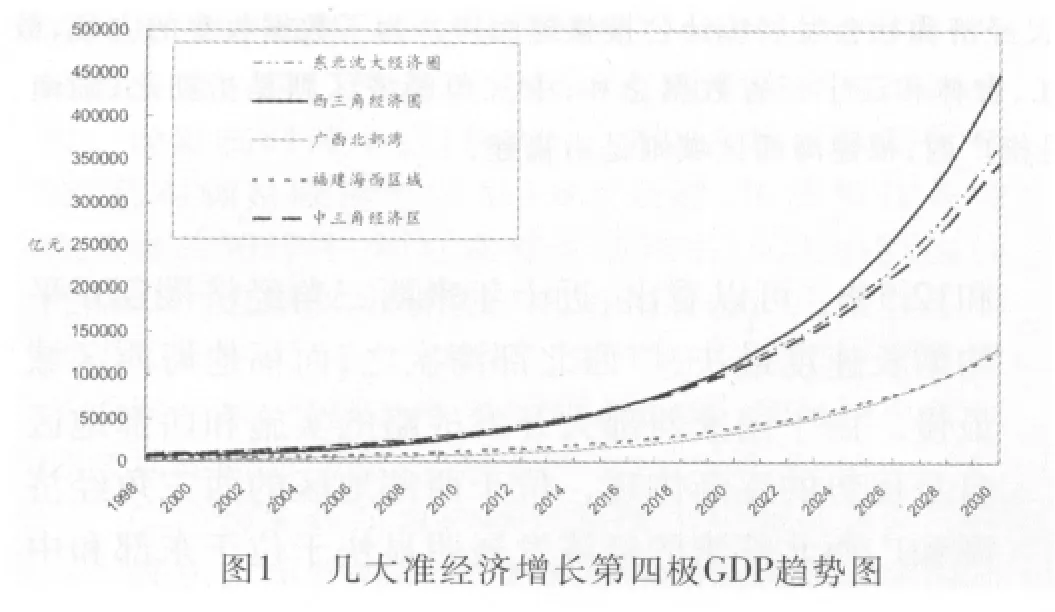

近十年几大准经济增长第四极GDP成上升趋势(表1)。利用过去十年几大准经济增长第四极GDP数据(以1998年为第1年),使用LOGEST函数建立回归方程,对几大准经济增长第四极未来二十年GDP变化趋势作预测分析。回归函数为:

东北沈大经济圈:y=6676.9077×1.12900964x,即平均每年以12.90%的速度增长;中三角经济区:y=6895.45168×1.12607076x,即平均每年以12.61%的速度增长;西三角经济圈:y=4886.51343×1.14679066x,即平均每年以14.67%的速度增长;广西北部湾:y=1389.03186×1.146821503x,即平均每年以14.68%的速度增长;福建海西区域:y=2726.17093×1.12320216x,即平均每年以12.32%的速度增长。几大准经济增长第四极GDP变化趋势如图1。可以看出,广西北部湾未来的平均增长速度最快,其次是西三角经济圈,接下来是东北沈大经济圈、中三角经济区和福建海西区域。

目前,中三角经济区GDP总量最大,其次是东北沈大经济圈,然后是西三角经济圈,福建海西区域和广西北部湾(表1)。而由趋势图(图1)可以看出,由于各准经济增长第四极发展速度不同,尤其是中三角经济区过去十年经济发展速度较慢,并且其增长稳定性也差,其未来的平均增长速度可能不够快,使得东北沈大经济圈的经济总量将可能超过中三角经济区排名第一,而西三角经济圈将可能在2015年之后超过中三角经济区和东北沈大经济圈而跃居成为经济总量第一。广西北部湾也可能在2028年左右超过福建海西区域成为第四位。从这两个方面都可以看出,西三角经济圈与广西北部湾经济发展最快,发展潜力相对更大,后发优势更加明显。

[1]沈明君、赵立恒.全面振兴东北再造中国经济第四增长极[J].黑龙江科技信息,2008(23).

[2]杨顺湘.川渝合作方向选择:区域经济一体化及其经济联合体[J].重庆大学学报(社会科学版),2006(2).

[3]林喜庆、许放.对海峡西岸经济区打造“中国经济第四增长极”的思考[J].经济纵横,2008(7).

[4]王涵、刘晓鹰.“西三角”城市经济圈的开发建设研究[J].阴山学刊,2005(3).

[5]朱丽萌、陈志伟.构建汉长昌都市圈打造中国第四增长极[J].学习与实践,2007(4).

[6]王新玲.北部湾:迈向中国第四增长极[J/OL].http://finance.sina.com.cn/china/dfjj/20080905/22345278194.shtml.2008-9-5.

[7]任军.增长极理论的非均衡发展观与我国中西部经济增长极构建[J].工业技术经济,2007(6).

[8]徐承红.区域经济竞争力评价体系研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2007(4).

[9]倪鹏飞.中国城市竞争力理论研究与实证分析[M].北京:中国经济出版社,2001.

[10]王秉安、陈振华等.区域竞争力理论与实证[M].北京:航空工业出版社,2000.

[11]吴永保、李翠军.在区域合作与协调发展中实现崛起——对中部地区三大城市圈的分析[A].景体华、陈孟平.中国区域发展蓝皮书2006-2007年:中国区域经济发展报告[C].北京:科学技术文献出版社,2007.

作者:汪晓凤,中共重庆市委党校硕士研究生何伟,中共重庆市委党校教授

责任编辑:惺 睿