国家创新体系国际化的一个研究框架:功能-阶段模型

刘 立,李正风,刘 云

(1.清华大学科学技术与社会研究中心,北京 100084;2.北京理工大学管理与经济学院,北京 100081)

国家创新体系国际化的一个研究框架:功能-阶段模型

刘 立1,李正风1,刘 云2

(1.清华大学科学技术与社会研究中心,北京 100084;2.北京理工大学管理与经济学院,北京 100081)

借鉴前人关于国家创新体系功能论的研究,提出了国家创新体系的10种功能;借鉴前人关于国家创新体系阶段论的研究,提出了国家创新体系的三阶段论,即依附型、追赶型和自主型。构建了国家创新体系国际化研究的“功能—阶段”模型。

国家创新体系;国际化;功能论;阶段论

国家创新体系的国际化(或全球化),是国际化的高级形态。国际化的形态依次表现为:进出口贸易,海外生产制造,科技与创新国际化,进而走向国家创新体系的国际化。这是一个“由点到面、由面到体”的过程。目前,国际国内学者对科技与创新国际化予以了高度的关注,出现了大量的研究成果;人们对国家创新体系也予以了高度的关注,出现了大量的研究成果;但是,对国家创新体系国际化的研究尚处于起步阶段。

对国家创新体系国际化的研究,不仅具有丰富和发展关于创新理论和全球化理论学术意义,而且对于一个国家充分利用全球创新资源、提供本国自主创新能力具有重要的现实意义。

一、国家创新体系国际化:一个正在兴起的研究问题

目前,关于国家创新体系国际化研究的文献数量非常有限。据Carlsson的不完全统计,至2002年,关于创新体系的论文论著有750篇(部)。在这750篇(部)文献中,在题目、关键词或摘要中包含global(全球)、international(国际)词汇的有250篇[1,2]。经过仔细的甄别,发现只有36篇与技术或创新体系的国际化或全球化这个主题有关,其中大部分是关于技术的国际化问题的,而与创新体系的国际化有关的文献,只有5篇[3-7]。根据Carlsson的述评,Niosi和Bellon提出了创新体系的开放度概念,并提出了创新体系国际化的衡量指标:跨国公司的研发,国际技术联盟,国际技术转移,资本品国际贸易,科技人力资源的国际流动等。其主要发现为:各国创新体系的全球化之速度和类型,颇有差异:①各种类型的资源流动均相当可观,且呈现出加速增长的趋势。如今的国家创新体系,比20年前的国家创新体系,其“国家性”减少了。②不同类型的资源流动,其强度是不一的;③欧盟是唯一的一个重要的超国家科技阵营。美国与加拿大之间的互动远不如欧盟。④国家政策依然发挥着重要的作用。他们总的结论是:通过模仿、技术扩散和转移,国家创新体系可能会在某个点上趋同。Fransman于1999对国家创新体系及其国际化度进行了深入的研究,但该研究仅限于对一个国家即日本的研究,没有研究其他国家。他提出的衡量创新体系国际化度的指标,与上述Niosi和Bellon的工作类似。该研究发现,日本创新体系的国际化度,在过去10年内有了很大的提高,远不如以前那样“自给自足”了。1997年,Bartholomew曾考察了美国、英国、日本和德国创新体系之间的相互依赖情况,但仅限于生物技术[1]。

研究表明:国家创新体系的确呈现出国际化趋势;不同国家的创新体系之间的相互依赖不断加强。

上述研究还表明,国家创新体系国际化问题,已经受到了关注,但现有文献如此之少;而且还有大量的问题尚待深入研究,如国家创新体系国际化的分析框架、若干国家及若干产业创新体系国际化的实证研究,国家创新体系国际化的影响因素等等。因此,可以认为,国家创新体系国际化是一个具有高度探索性的前沿性的研究问题。笔者仅就国家创新体系国际化的研究框架进行探讨。

二、国家创新体系功能论

“国家创新体系”的思想可以追溯到19世纪德国经济学家李斯特(Friedrich List)《政治经济学的国民体系》那里,但一般认为,英国学者弗里曼(Chris Freeman)在其1987年出版的著作《技术政策与经济绩效:来自日本的经验》中首次正式提出了“国家创新体系”的概念。此后,人们对国家创新体系进行了大量的理论研究和实证研究,最具代表性的成果有Lundvall的《国家创新体系:一种走向创新和交互式学习的理论》;Nelson的《国家创新体系:一种比较分析》;Edquist的《创新体系:技术、制度和组织》。然而,国家创新体系尚未达到“理论”的程度,通常称之为研究进路(approach)或概念框架(conceptual framework)[8]。为简便起见,笔者称之为“国家创新体系理论”。

国家创新体系理论作为一种分析框架,具有诸多的特点,Edquist将之概括为:①http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_34273_38848318_1_1_1_1,00.html.重视对创新和学习机制的研究;②采用整体主义和交叉学科的研究方法;③采用历史和演化的视角;④强调创新主体之间的互动和非线性关系;⑤既研究产品创新也研究过程创新,以及其他类型的创新;⑥强调制度和体制因素的作用[8]。

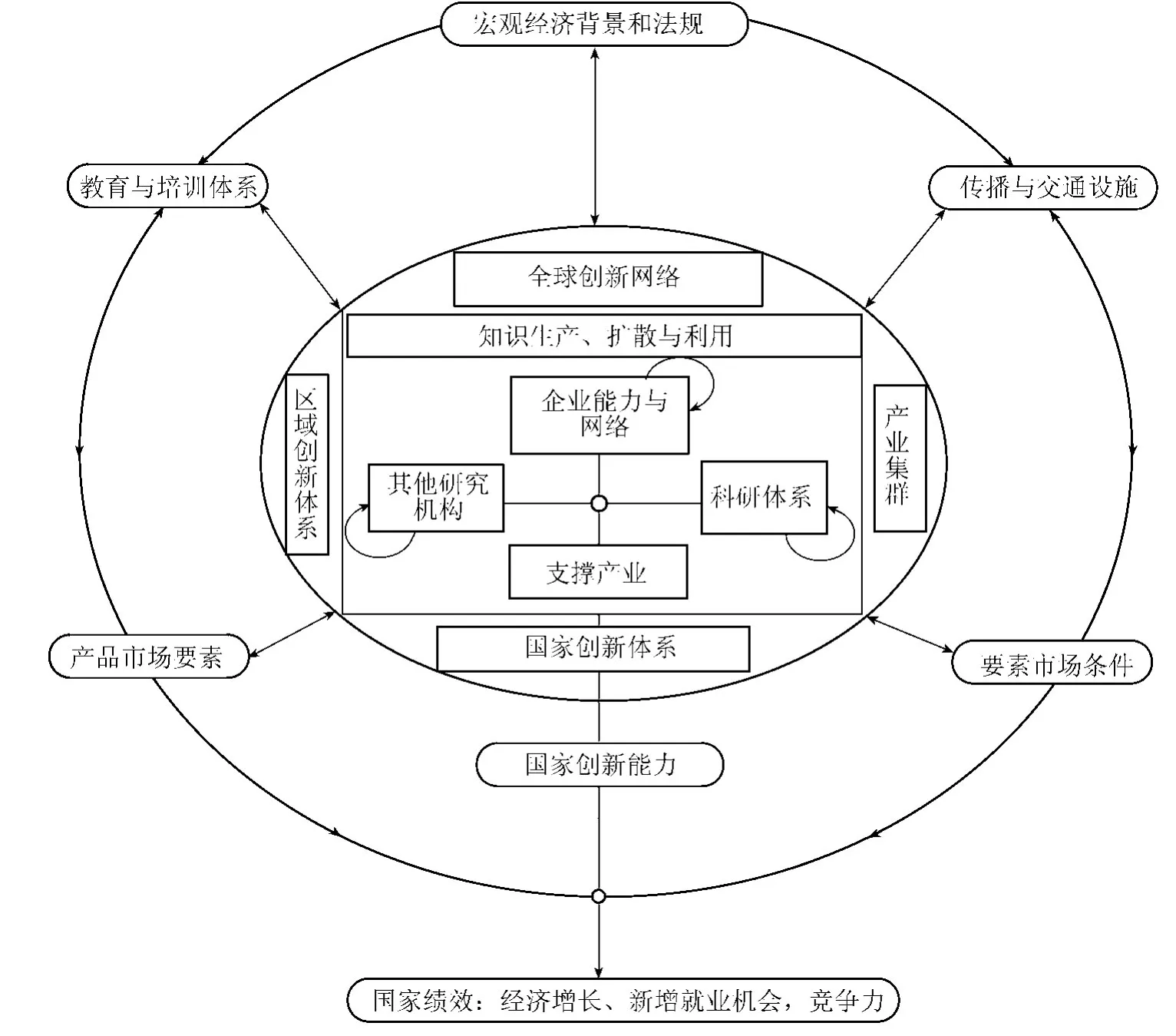

正是因为具有这些特点,国家创新体系理论已经成为一种分析和评估一个国家科技与创新政策的重要工具和框架。这在很多程度上归功于经济合作与发展组织(简称:经合组织)的工作。经合组织于1999年在《管理国家创新体系》(Managing National Innovation System)的文件里提出了国家创新体系的一个整体分析框架,如图1所示,并明确提出,国家创新体系可以作为一种政策分析工具。近年来,经合组织应用国家创新体系理论对经合组织国家以及非经合组织国家特别是中国的创新政策进行了大规模的系列评估①http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_34273_38848318_1_1_1_1,00.html.。

目前,对国家创新体系的学术研究和政策研究主要以“主体-结构”模型为基础,即考察国家创新体系中的行为主体、组织结构及其互动关系。然而,这种分析模型存在着诸多的问题。比如,Liu Xielin和Steven White指出,现有的国家创新体系研究存在一个根本性的缺陷,即“缺乏在系统层面上的解释性因素”。为了弥补这一缺陷,他们在研究国家创新体系时主要关注系统中的“活动”,这些活动与系统中技术创新的创造、扩散和利用有着密切的关系。在此基础上,他们提出国家创新体系中存在着5种基本活动,即:研发;应用(生产制造);最终用途(终端客户);教育;联系[9]。

图1 经合组织国家创新体系模型[10]

Edquist,Staffan以及Jacobsson等学者指出,现在的关于国家创新体系以及其他创新体系的研究,存在着创新体系之间的缺乏可比性的问题;,也难以为政策制定者提供具有实际意义的指导。为了克服创新体系研究的这些缺陷,一些学者提出了创新体系研究的功能性分析,本文称之为国家创新体系功能论。这里所谓的“功能”,指的是对创新体系的绩效产生重要影响的活动和过程。创新体系的功能性分析,具有传统的创新体系的主体—结构模型所没有的优势。

关于国家创新体系和其他创新体系具有哪些功能?不同的学者提出自己的观点,没有定论。

Edquist提出了创新体系的10种功能,分别为:①提供研究与开发,创造新知识,这里主要指的是工程、医药和自然科学领域的知识。②人力资源的能力培养(提供教育和培训、人力资本的创造、技能的生产和再生产,个体学习),这些是创新和研发活动所需要。③形成新产品市场。④对质量要求的阐明,这些质量要求主要来自于新产品有关的需求侧。⑤创造并改变组织,使之符合创新的新领域发展的需要,例如增强企业家精神以创建新企业,以及提高企业家精神以使现有企业多元化发展,创建新的研究组织、政策机构等。⑥通过市场和其他机制建立网络,包括创新过程中不同族之间的互动学习(潜在的)。这意味着把来自外部和创新体系内部不同部分的新的知识要素和创新型企业已有的要素整合在一起。⑦创造与变革制度——例如知识产权法、税法、环境与安全规则、研发投资惯例等——这些会通过激励或阻碍创新而影响创新型组织和创新过程。⑧孵化活动,例如为新的创新活动提供基础设施设备,管理支持等。⑨投资有利于知识的商业化及应用的创新过程和其他活动。⑩提供与创新过程相关的咨询服务,如技术转移、商业信息、法律服务等[8]。

Bergek等在他们自己的前期研究和前人工作的基础上,提出了技术创新体系的7种功能,分别是:①知识的生产和扩散;②对搜索方向的影响;③创业性试验;④市场形成;⑤正当化;⑥资源动员;⑦正外部性的开发[11]。

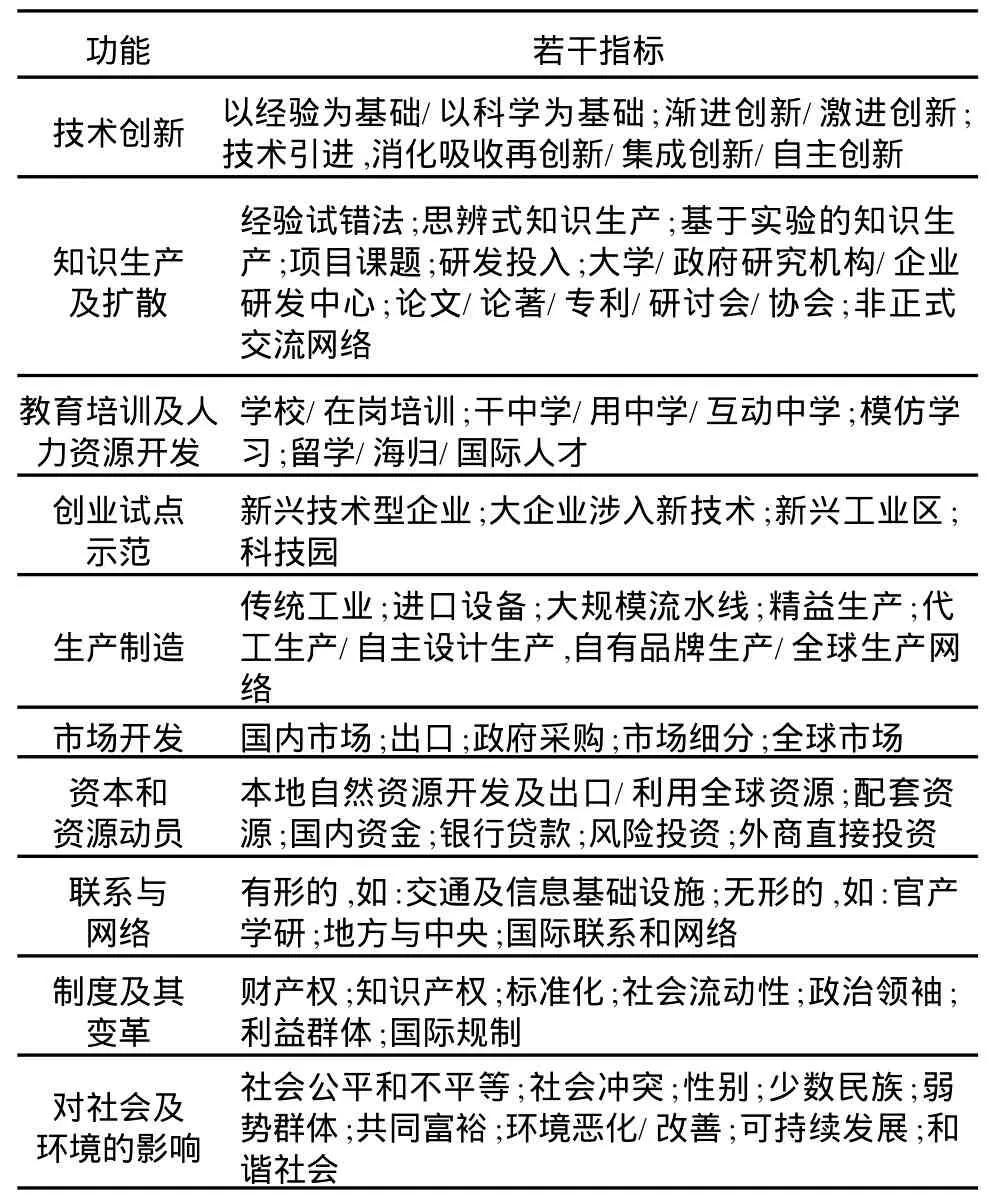

笔者在已有的关于创新体系功能论研究的基础上,结合中国国情,提出创新体系的10个功能:①技术创新;②知识生产及扩散;③教育培训与人力资源;④创业试点示范;⑤生产制造;⑥市场开发;⑦资源和资源动员;⑧网络与联系;⑨制度及其变革;⑩对社会及环境的影响。需要指出的是,这些功能并非各自独立的,而是它们之间存在着互动关系。

创新体系的功能是可以用一定的指标来描述和测度的。借鉴Bergek等人关于技术创新体系功能的指标的研究[12],笔者提出描述和测度上述10种功能的指标,如表1所示。需指出,这里只是对若干重要指标进行举例,而非构造完整的指标体系。

表1 国家创新体系的10个功能及其指标

这些功能及其指标,可以用来描绘国家创新体系(以及产业创新体系、区域创新体系、技术创新体系)在某一阶段的状况;以及国家创新体系(以及产业创新体系、区域创新体系、技术创新体系)在不同阶段或时段的状况,进而揭示创新体系的演化过程。

三、国家创新体系阶段论

正如Edquist对国家创新体系理论的特点所做的一个概括,国家创新体系理论强调历史进路和演化论思路。弗里曼和苏特对历史上英国、德国和美国的国家创新体系,以及5次经济长波时期的国家创新体系进行了历史考察[13];Nelson对诸多国家的创新体系进行了考察;Foray揭示,法国创新体系自20世纪90年代以来从“使命导向型”(mission-oriented)走向“扩散导向型”(diffusion-oriented)。李正风和曾国屏提出,中国创新体系在1949年至1977年是政府指令型;1978年后发生从政府指令型向政府引导型的转型[14]。经合组织将中国创新政策的演进划分为孕育阶段(1975—1978),试验阶段(1978—1985)、科技体制结构改革阶段(1985—1995)、科技体制深化改革阶段(1995—2005),以及走向以企业为中心的创新体系阶段(2005年至今)[15]。

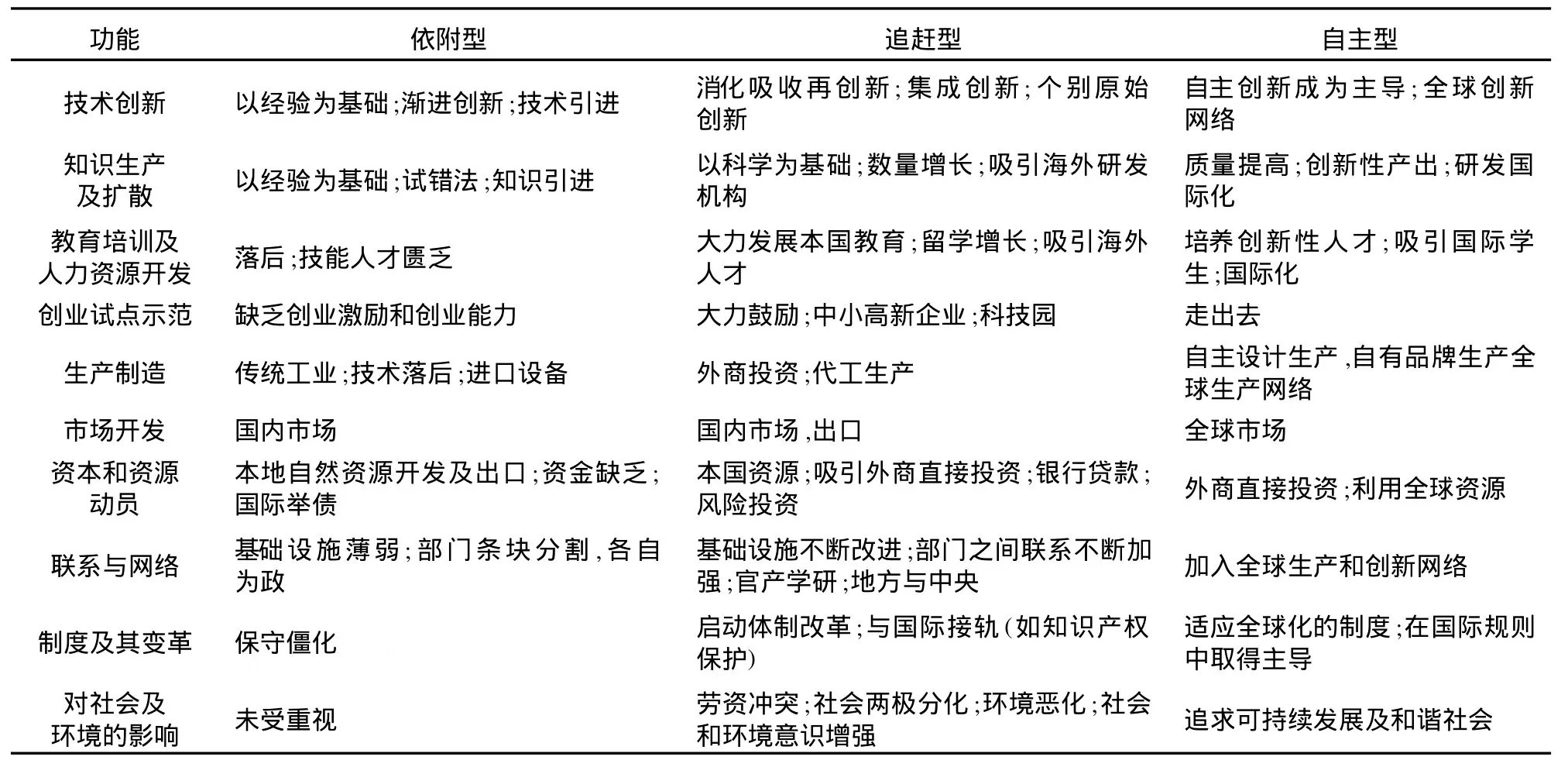

表2 国家创新体系不同阶段国际化的特征

笔者从工业革命以来的历史大尺度以及从国际宽广视野看,以一个国家核心技术以及知识、资金等创新要素的来源为重要指标,提出:国家创新体系可以划分为3种类型,即依附型,追赶型和自主型。国家创新体系的演进总体上表现为从3个阶段,即依附型阶段,追赶型阶段,自主型阶段。其中,自主型国家创新体系可称为“国家自主创新体系”。

从历史上看,18世纪后期英国发生产业革命,19世纪德国、美国等国家开始了工业化进程。以德国为例,从1834年关税同盟的建立到1871年德国统一,德国的纺织技术、蒸汽机技术、蒸汽火车技术等,主要来源于英国,德国创新体系处于依附型阶段;1871年德国统一后,大力推动工业化进程,并开拓了合成染料化学工业和电气工业这些新型工业,到19世纪末成为欧洲头号经济强国。这期间,德国创新体系为追赶型阶段。此后德国创新体系进入到了自主型阶段。需要指出的是,“二战”后德国创新体系又经历了新一轮从依附、追赶到自主的过程。

对在当今世界,我们初步判断,拉美国家的创新体系处于依附型阶段;日本和东亚一些国家和地区已经从追赶型阶段进入到了自主型阶段;而美国和欧洲等发达国家则处于自主型阶段。

中国创新体系经历了一个复杂的演进阶段。在20世纪50年代曾经经历过依附苏联的阶段;此后在相当长的一段时期,国家创新体系处于封闭半封闭状况;1978年改革开放以来,我国很多产业的核心技术绝大部分来自发达国家,存在着很高的技术依赖度,但总体上,我国创新体系进入了追赶型阶段。2006年,党和政府提出了“自主创新”战略,建设创新型国家,力争到2020年,进入自主型国家创新体系阶段。

四、国家创新体系国际化研究的功能-阶段模型

笔者提出把国家创新体系的功能论和阶段论结合起来,建立国家创新体系国际化研究的“功能-阶段”模型,并初步提出国家创新体系的10个功能在依附、追赶和自主3个阶段的国际化特征,如表2所示。

五、结 语

国家创新体系国际化已引起国际国内学术界的关注,现有研究还非常薄弱。笔者借鉴国际上关于国家创新体系功能论的成果,提出国家创新体系的10个功能;从历史演化的视角提出国家创新体系阶段论即依附型阶段,追赶型阶段和自主型阶段。并把功能维度和阶段维度结合起来,构建了国家创新体系国际化的“功能——阶段”分析框架。

该分析框架将在今后对若干国家、若干产业创新体系国际化的实证案例研究中接受检验,修正丰富和发展。

[1]CARLSSON B.Internationalization of innovation systems:a survey of the literature[J].Research Policy,2006,35(1):56-67.

[2]CARLSSON B.Innovation systems:a survey of the literature from a schumpeterian perspective[J].Paper for the Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics,2003,35(6):56-67.

[3]NIOSIJ,BELLON B.The global interdependence of national innovation systems—evidence,limits,and implications[J].Technology in Society,1994,16(2):173-197.

[4]NIOSI J,BELLON B.The globalization of national innovation systems[C]//De la Mothe J.Paquet G.Evolutionary Economics and the New International Political Economy.New Y ork:Pinter,1996:138-159.

[5]BARTHOLOMEW S.National systems of biotechnology innovation:complex interdependence in the global system[J].Journal of International Business Studies,1997,2(2):241-266.

[6]FRANSMAN M.Is national technology policy obsolete in a globalized world?[C]//Fransman M.The Japanese vision,visions of innovation:the firm andJapan.Oxford and New Y ork:Oxford University Press,1999:167-201.

[7]NIOSIJ,MANSEAU A.Canada’s national system of innovation[M].Montreal:McG ill-Queen’s University Press,2000.

[8]詹·法格博格,戴维·莫利,理查德·纳尔逊.牛津创新手册[M].柳卸林,郑刚,蔺雷,等,译.北京:知识产权出版社,2006:186.

[9]LIU X.Comparing innovation systems:a framework and application to China’s transitional context[J].Research Policy,2001(30):1091-1114.

[10]OECD.Managing National Innovation Systems[M].Paris:OECD,1999:23.

[11]BERGEK A,JACOBSSON S,CARLSSON B.Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems:a scheme of analysis[J].Research Policy,2008(37):407-429.[12]BERGEKA,HEKKERT M,JACOBSSON S.Functions in innovation systems:a framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policymakers[C]//Foxon Timothy J,K ohler J,Oughton C.Innovation for a low carbon economy.Edward Elgar:Publishing Limited,2008:94.

[13]克利斯·弗里曼,罗克·苏特.工业创新经济学[M].华宏勋,华宏慈,译.北京:北京大学出版社,2004.

[14]李正风,曾国屏.中国创新系统研究:技术、制度与知识[M].济南:山东教育出版社,1999:167-245.

[15]OECD.OECD reviewsof innovation policy:China[M].Paris:OECD,2008:72.

B804.4

A

1671-4970(2010)03-0050-05

2010-00-00(71033001/0307)

国家社会科学基金项目(08BZX076);国家自然科学基金重点项目(7103301/G0307)

刘立(1964—),男,湖北荆门人,副教授,博士,从事科技与创新政策、科学技术与社会研究。