松辽盆地萨尔图地区嫩江组二段滑塌扇的发现及其石油地质意义

金明玉,张 顺,付秀丽,张晨晨(大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江 大庆163712)

松辽盆地萨尔图地区嫩江组二段滑塌扇的发现及其石油地质意义

金明玉,张 顺,付秀丽,张晨晨(大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江 大庆163712)

应用三维地震及钻井地质剖面,在松辽盆地萨尔图地区嫩江组二段发现滑塌扇,扇体呈半园形,近东西走向,面积约24km2,最大厚度85m,平均厚度49m,砂体最大厚度6m,平均厚度1.8m,扇体泥质含量高,砂岩为粉砂岩及泥质粉砂岩。扇体剖面向源方向变厚,末端变薄,表面具有波状变化特征,古坡度超过12‰,古水深超过70m,滑移距离超过5km;综合分析表明滑塌扇具有含油性,因此,是松辽盆地不可忽视的勘探领域。

松辽盆地;嫩江组;滑塌扇;勘探潜力

近20年来,海相深水浊积扇体系研究取得了丰富的成果[1~3],特别是大型海底水道的发现为海底浊积扇的研究提供了较为完整的地质信息。相应陆相浊积体系中不论是浊积扇还是浊积水道的研究也取得了重大进展[4~13],但是在大型坳陷盆地中大型滑塌浊积扇的研究尚未见到报道。笔者应用高分辨率三维地震振幅属性分析技术,发现在松辽盆地萨尔图地区嫩江组二段发育有大型滑塌浊积扇,研究其成因及空间展布特征,不仅对深入了解大型陆相坳陷湖盆湖退体系域的沉积过程具有极其重要的意义,同时为在盆地中央坳陷区湖相泥岩中寻找油气储层提供了新的勘探思路。

1 地质背景

松辽盆地位于中国东北地区,面积26×104km2,属于中、新生代大型陆相坳陷盆地,基底为古生界和前古生界变质岩、岩浆岩和火山岩,沉积盖层主要为白垩系,最大厚度超过1000m[14,15],分为断陷构造层、坳陷构造层和反转构造层,盆地划分6个一级构造单元,31个二级构造单元。坳陷构造层姚家组和嫩江组构成一个完整的二级沉积旋回(图1),姚家组底界及嫩江组顶界是不整合面作为二级层序界面,可进行全盆地对比。姚一段发育南北向大型湖泊三角洲,最远到达大庆长垣南端。姚二段和姚三段发生湖侵,三角洲向北部物源方向后退。嫩一段沉积初期三角洲后退到大庆长垣北端,嫩一段沉积末期至嫩二段沉积初期松辽盆地湖侵达到最大规模,湖区范围20×104km2,盆地广泛发育半深湖-深湖相泥岩,在嫩二段底部广泛发育10m厚的油页岩。嫩二段沉积末期到嫩三段沉积时期,由于受太平洋板块及郯庐断裂带活动的影响,盆地东部开始抬升[16],发生大规模湖退,同时沉积物源发生了改变,由北部变到东部物源,三角洲由东向西发育,湖区向西迁移并萎缩,到了嫩五段湖盆萎缩形成大面积的河流平原环境。该次发现的滑塌浊积扇发育在嫩二段上部湖盆萎缩期,沉积基准面快速下降、整体环境由深湖~半深湖~三角洲~河流平原演化的过程中。

2 扇体发育特征

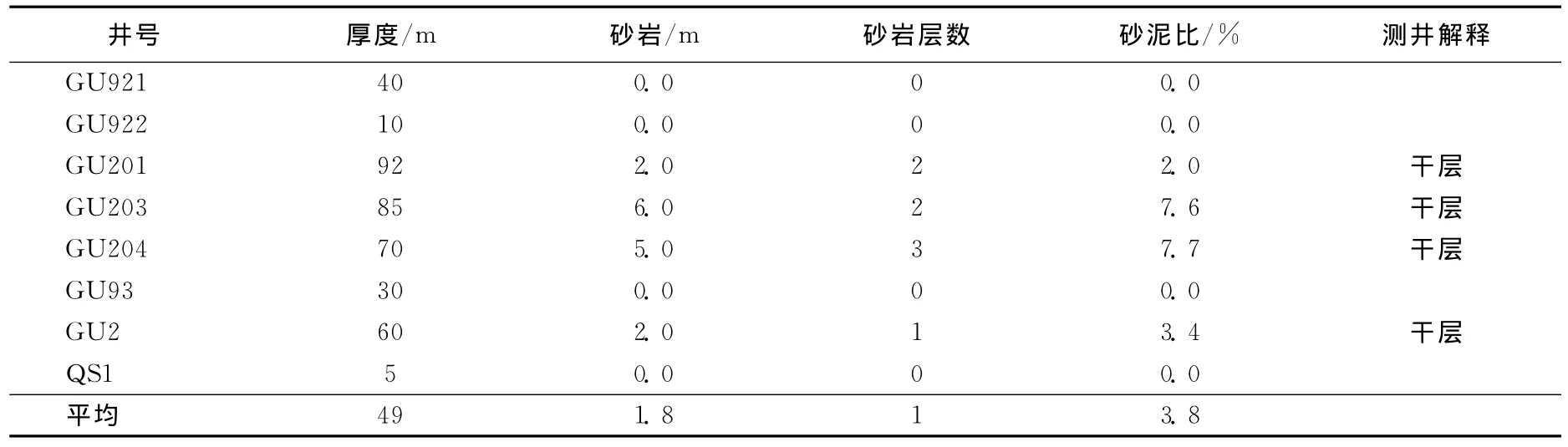

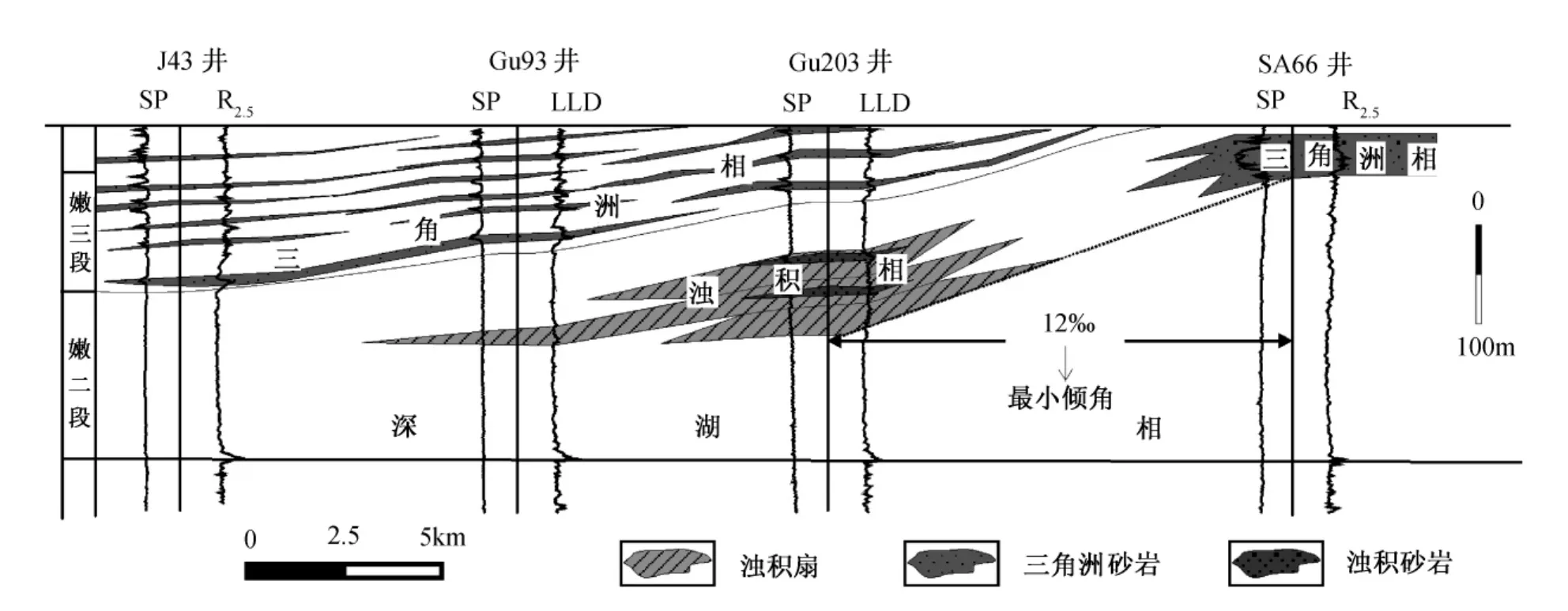

松辽盆地萨尔图地区目前已有钻井15口,钻遇扇体的探井有8口,三维地震580km2,通过三维地震振幅属性分析及测井资料对比追踪发现了该地区发育滑塌浊积扇体,扇体根部平直,上部及下部具有明显边界,左侧扇端呈外凸的弧状,整体呈半园状,近东西走向,面积约24km2,最大厚度85m,平均厚度49m。由于钻遇扇体的井没有取心资料,通过测井曲线及岩屑录井分析砂岩为粉砂岩及泥质粉砂岩,扇体泥质含量高,平均砂泥比仅有3.8%,最大厚度6m,平均厚度1.8m,平均单井钻遇砂层1个(表1)。扇体剖面向源头方向变厚,末端变薄,表面具有波状变化特征,波纹平均密度7~10条/km,波纹在扇根处连续性好,呈近南北向展布,在扇端部分呈断续状杂乱分布,在扇缘出现发散现象。地震剖面上扇体具有明显的波状起伏反射特征,起伏幅度在20~35ms,约为25~40m的厚度。测井上LLD(深侧向测井)及R2.5曲线具有比上下湖相泥岩较高的电阻值,整体具箱形特征,在砂岩处SP(自然电位)曲线发生较大偏移(图2)。

图1 松辽盆地地层综合柱状图

3 成因分析

测井及岩屑录井资料显示萨尔图地区扇体的沉积特征是:LLD曲线与上下泥岩层呈突变接触,上覆50m的湖相暗色泥岩,下面直接与深湖相泥岩接触,曲线具箱状形态特征,砂岩多分布在扇体中心地区的上部,在部署三维地震前误认为是浊积水道末端扇体。目前利用三维地震振幅属性分析技术清晰刻画出了扇体的形态及其表面特征,并未发现扇体上发育有分支水道及与扇体相连接的输送浊积水道存在;而且扇体上发育连续的波纹及平直清晰的边界都说明扇体属于三角洲前缘滑塌浊积体[1,19,20]。波纹的产生是由于扇体以块体滑动时后部物质向前推挤所产生的波状变形,扇端波纹呈外凸状发散及发育的小冲沟说明滑塌块体前缘发生了液化沉积作用。通过做测井地质剖面,以底部油页岩为标准层拉平,测量沉积地层的厚度、及倾角作为扇体形成时的最小古水深及坡度,计算结果表明最小古坡度超过12‰,最小古水深超过70m。根据扇体根部距三角洲的最小距离作为最小滑移距离,计算后最小滑移距离超过5km(图2);这类滑塌扇体形成的动力学机制理论研究认为是由于地形坡降大而使块体产生重力滑动,其激发机制一般有地震、风暴、洪水等[8,20,21],但目前对于该区扇体尚不能确认其具体是何种触发机制所致。

表1 滑塌浊积扇体地质参数统计表

图2 松辽盆地萨尔图地区嫩二段沉积相剖面图

4 成藏分析

松辽盆地萨尔图地区钻遇扇体的探井有8口,测井及岩屑录井资料综合分析认为,虽然各扇体泥质含量很高,但也都钻遇砂层,平均砂岩厚度1.8m,GU203井单层砂岩厚度达到4m,砂岩以粉砂岩为主,部分砂岩为粉、细砂岩。因此,扇体内虽然不缺少储层,但属于低孔、低渗透型储层,这些储层夹持在大段泥岩中形成了透镜体型岩性圈闭,同时这些圈闭位于下伏嫩江组一段成熟烃源岩生油范围内(图1),因此,具有非常有利的成藏条件。钻遇砂岩的4口井测井解释虽然均为干层,但录井发现在该层位岩屑有荧光,说明储层中有烃类充注,测井解释为干层可能是由于储层属于粉砂及泥质粉砂岩,泥质含量较高,同时储层被大段泥岩所夹持,测井时产生泥岩分流作用,从而产生低阻现象的结果。因此,滑塌扇在松辽盆地也应具有很好的勘探潜力,应该引起足够的重视。

5 结 论

1)松辽盆地滑塌扇的发现说明除了断陷盆地以外,在大型陆相坳陷盆地三角洲前缘的沉积坡折处也会产生重力滑塌作用形成滑塌浊积扇体。

2)扇体滑动的最小古坡度约为12‰,古水深约为70m,最小滑移距离约为5km,滑塌扇体呈块状滑动,扇体表面具挤压波状构造及平直清晰的边界。

3)三维地震属性分析技术能够直观再现滑塌扇体的各项特征,而测井相等其它方法很难将滑塌扇与水道末端浊积扇区分开,因此,三维地震属性分析技术是识别这类扇体的最有效方法。

4)滑塌扇属于粉砂及泥质粉砂岩,分布局限,具有含油性,是松辽盆地不可忽视的勘探领域。

[1]Shanmugam G.50years of the turbidite paradigm(1950s-1990s):deep-water processes and facies models——a critical perspective[J].Marine and Petroleum Geology,2000,(17):285~342.

[2]Bouma A H,Stone C G.Fine Grained Turbidite Systems[M].Oklahoma:SPE Special Publacution,2000.

[3]Weimer P,Link M H.Seismic facies and sedimentaryp rocessesof submarine fans and turbidite systems[M].New York:Springcr,1991.

[4]彭勇民,汪名杰,姚鹏.三江地区北部三叠纪深水沉积及其意义[J].岩石矿物学杂志,2000,19(4):316~322.

[5]李培军,侯泉林,李继亮,等.闽西南地区三叠世西口组浊流沉积[J].沉积学报,1997,15(4):51~57.

[6]吴崇筠,李纯菊,刘国华,等.断陷湖盆中的浊积岩[A].中国石油学会石油地质委员会主编 .碎屑岩沉积相研究[C].北京:石油工业出版社,1988.1~17.

[7]李文厚,周立发,符俊辉,等.库车坳陷上三叠统的浊流沉积及其石油地质意义[J].沉积学报,1997,15(2):20~23.

[8]刘中保,龚文平,张春生,等.沉积物重力流砂体形成及分布的沉积模拟试验研究[J].石油天然气学报,2006,28(3):20~22.

[9]雷怀玉,邹伟宏,王连军,等.岔西地区浊积岩的发现及其油气勘探意义[J].沉积学报,1999,17(1):89~94.

[10]刘善印,钟大赉,吴根耀.滇西南景谷-镇沅地区第三纪重力流沉积及其地质意义[J].沉积学报,1998,16(2):50~53.

[11]冯志强,张顺,解习农,等.松辽盆地嫩江组大型陆相坳陷湖盆湖底水道的发现及其石油地质意义[J].地质学报,2006,80(8):1226~1231.

[12]Roberto T,Giovanni B,Davide B,et al.Deltaic,mixed and turbidite sedimentation of ancient foreland basins Emiliano Mutti[J].Marine and Petroleum Geology,2003,(20):733~755.

[13]高瑞祺,蔡希源.松辽盆地油气田形成条件与分布规律[M].北京:石油工业出版社,1997.1~5.

[14]高瑞祺.松辽盆地白垩纪陆相沉积特征[J].地质学报,1980,(1):9~26.

[15]侯启军,冯志强,冯子辉,等.松辽盆地陆相石油地质学[M].北京:石油工业出版社,2009.86~101.

[16]Trevor E.Megaflute erosion surfaces and the initiation of turbidite channels[J].Geology,2000,28(2):119~122.

[17]Galloway W E.Siliciclastic Slope and Base-of-Slope Depositional Systems:Component Facies,Stratigraphic Architecture and Classification[J].AAPG Bulletin,1998,82(4):569~595.

[18]孙连浦,刘招君,李本才,等.水下扇岩相特征及形成机制[J].世界地质,2001,20(3):249~256.

[19]张春生,刘忠保,施冬,等.涌流型浊流形成及发展的实验模拟[J].沉积学报,2002,20(1):25~29.

TE121.3

A

1000-9752(2010)05-0187-04

2010-06-08

国家“973”规划项目(2006CB701400)。

金明玉(1968-),女,1988年大学毕业,工程师,现主要从事沉积地质方面的研究工作。

[编辑] 宋换新

——以贝尔凹陷苏德尔特油田兴安岭油层为例