山成林 1号杨采穗圃密度的研究

刘玉彪

(哈尔滨市林业局,哈尔滨 150001)

山成林 1号杨采穗圃密度的研究

刘玉彪

(哈尔滨市林业局,哈尔滨 150001)

为加速新品种山成林 1号杨的推广应用,采用其二年生无性系,从种条生长量、新芽萌发、种条质量、生物量、合格条产量等几个方面研究其采穗圃的密度。同时,研究高生长与质量指数的关系,又从不同密度各性状因素的相对生产率、不同密度的成本因素比较两方面研究确定山成林 1号杨采穗圃的合理密度。

山成林 1号杨;采穗圃;密度

杨树生长快,适应性强,轮伐期短,是我国北方林区重要的速生丰产树种之一。目前,由于其木材价格不断上涨,在群众中掀起了营造杨树人工林的热潮。为了推出杨树新品种,使新营造的杨树人工林生长更快,达到速生丰产的目的,采穗圃的建设是摆在我们面前的重要课题。本文结合山成林 1号杨的选育及区域化试验进行了采穗圃的密度试验,经过三年观测,取得了初步成果。

1 实验地概况

试验地位于大庆市肇州县,属于松嫩平原南部,大陆性气候,年平均气温3.1℃,最高气温38.1℃,最低温 -38.8℃,1月平均气温 -18.9℃,7月平均气温23.3℃,年降水量368.7mm,年蒸发量1 072.3mm,土壤为碳酸盐草甸黑钙土,pH值7.6~7.8。

2 试验材料和方法

2.1 试验材料

材料为山成林 1号杨二年生无性系。按不完全区组排列,七个密度级处理,四次重复。区组土壤条件基本一致。

2.2 试验方法

本试验用变量分析方法设计田间试验,分析了密度变化对苗木性状发育的影响;分析了密度与苗木的质量、产量、经济效益之间相互关系,以便为生产上选用合理密度,提供试验依据。

3 结果分析

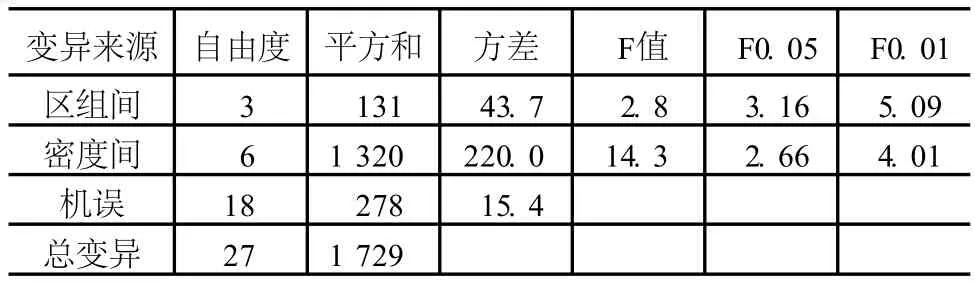

3.1 生长量方差分析

3.1.1 方差分析

表1 二年种条平均高生长表 单位:cm

方差分析显示,密度之间的 F值远大于标准值,差异是极显著的。区组间虽有差异,但差异并不显著。这说明在排除环境因素和种源因素 (同一无性系)的情况下,各密度高生长的差异是受密度处理本身决定的。

表2 高生长量方差分析表

3.1.2 不同密度生长差异显著性比较

通过差异显著性检验,测得 5%水准的最小显著差 =5.821cm,1%水准最小显著差 =7.98cm。用最小显著差检查各密度两两之间的高生长量,得出各密度生长量差异显著性比较序列。群落内高生长量随密度级增长而递降。如用第Ⅰ密度级作标准,则Ⅰ、Ⅱ级之间差异不显著,第Ⅳ以后差异极显著;如用中等密度Ⅲ级为对照,则稀于对照的生长量优于对照,密于对照的生长量劣于对照,向两极差异显著。单从生长量这个质量因素看,稀植比密植好。

表3 各密度生长量差异显著性比较表

3.2 相关性分析

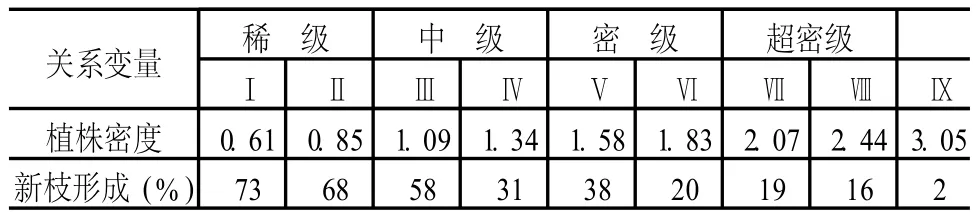

3.2.1 新芽当年萌发与密度的关系

表4 不同密度的当年萌枝率 单位:万株/亩

回归方程 y=85.6-3x

山成林 1号杨苗期新芽当年形成新枝,大大降低了种条质量,并增加抹芽去蘖工作量,是当前推广中的一大障碍。相关性分析说明,当年萌枝率和植株密度变化成紧密相关,密度逐级加大而新枝形成率逐级减小。生产上可以通过控制植株密度来解决控制当年新枝萌发率的难题。同时也可以在相应的密度范围内,用密度变量来预测和估计当年的新枝萌发率。为提高种条质量降低成本提供帮助。

3.2.2 种条质量和密度的关系

种条质量是指苗木高、径生长量和病虫害程度的综合质量,试验将从各密度内抽取的样本按一定标准分成五个质量级,并用指数公式求出每一密度级的质量指数。

关系变量 密 度 级ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧ植株密度 0.61 0.85 1.09 13.4 1.58 1.83 2.07 2.44植株密度 (%)25.0 34.8 44.6 54.9 64.7 75.0 84.8 100质量指数 (%)92.7 82.7 70.1 59.3 60.7 54.3 60.4 46.3回归系数 直线回归方程 相关系数b=-1.58 y=65.8-1.58x r=-0.74

相关系数 r在 0.5%和 1%的 F值之间,质量指数和密度因子成直线回归相关,且比较密切。密度增加时苗木的平均质量相应下降,因而有可能通过控制密度来控制种条质量,把质量和产量调节到合理的水平上。

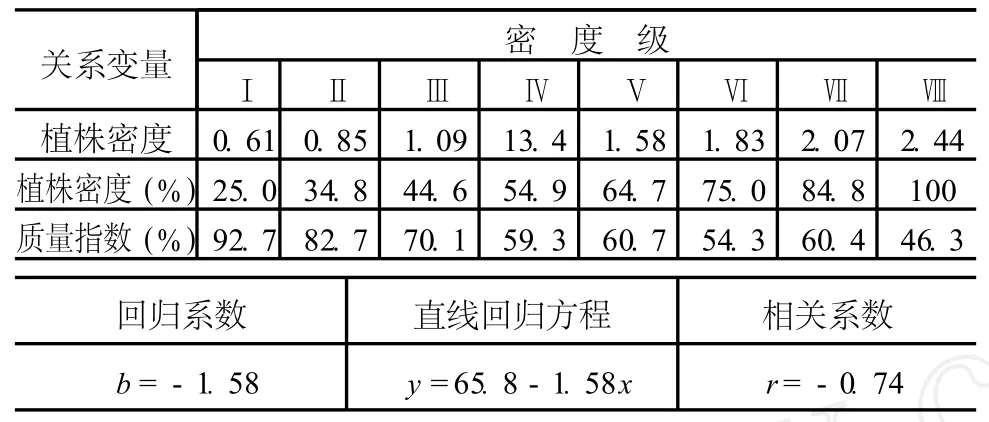

3.2.3 生物量与植株密度的关系

表6 生长量与植株密度 单位:万株 /hm2、t/hm2

相关系数 r=0.8,说明植株密度和生长量之间有相关关系。

植株密度不仅影响了群落的结构,而且影响群落的生产效率和单位面积上的生物量。单位面积的年生长量是由植株数量和单株重两个因素的有机变量构成的。二年生苗 (一年条)在稀的Ⅰ、Ⅱ密度时,植株还能获得充分的营养供给和枝叶舒展的条件,各密度间的单株的生物量的差异还不显著,个体间的竞争刚开始,单位面积生物量还能随植株数量而增加。到第Ⅲ密度级时,生长量已达最高峰,此时植株群体达到利用地上和地下空间效能的最高点,但此时单株生物量下降已经明显。到第Ⅳ—Ⅴ密度级时株数继续增加,抑制因素出现,个体间竞争加强,单株生物量进一步减少。到第Ⅶ、Ⅷ密度级时,株数已大大超量,抑制因素已起到主导作用,合格数量比率迅速下降,单株生物量迅速下降,苗木质量低劣,但总生长量由于植株数量增加而得到补偿,因而能暂时维持在一定水平上。畦插试验材料说明,每平方米达到100株时,当年就能引起黄化和全部死亡。

密度因子对生长量影响的强度,是以苗龄、土壤条件和技术条件为转移的。对一年生种条影响小得多,往往到高密度级才看到显著;二年以后影响加强,竞争起始点向稀极移动;四到五年后,中级密度以上的植株,由于竞争和营养状况的急剧恶化而导致种根的老化和衰亡。

在具有不同肥力条件的土壤上,或采用不同的技术措施,植株密度对生物量的影响程度又不相同。在贫瘠的土地上生产同样多的干物质所需要的营养空间要比肥沃土壤上大,技术措施要更强,否则密度效应显得更强。

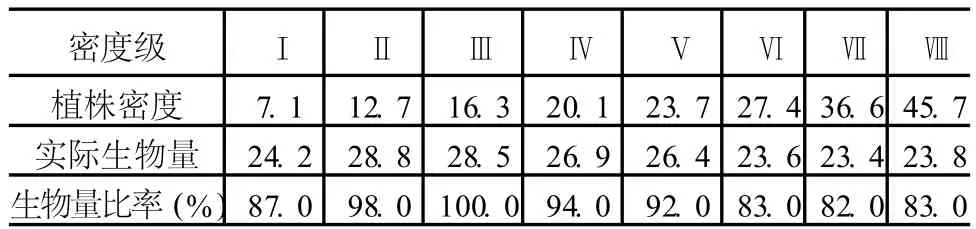

3.2.4 合格条产量和密度的关系

表7 合格条产量和密度的关系表 单位:万株

合格条产量是整个生产关注的核心。在第Ⅰ-Ⅲ密级范围内,幼龄苗木还能获得足够的营养供给和舒展空间,因而个体间的竞争和分化现象还不充分,这时所产的种条的合格率是 100%。从第Ⅴ密度级以后,植株密度超过营养空间的负荷能力,表现为整个植物群落的质量水平的下降,强弱分化加剧,受抑制的弱条、纤细条、死亡条,越来越多,合格条比率越来越小。

引人注意的现象是,每亩合格条的产量,在一定密度变化范围内,并不随密度增大而增减,而是维持到相当稳定的水平上。直到过分超密 (100株/m2)引起群体共倒。这种稳定现象的出现,不是偶然的,其调节机制是群落个体间的竞争和分化,表现为:各密度始终保持各自的强条;而同时,一级合格条减少,三级合格条依次增多,是质量下降由数量增多得到代偿。这种稳定现象的出现也说明,超负荷增加单位面积植株数量,对增加产量是无效的,从而所谓采穗圃“高密度”育苗应该限制在适当的水平上。

影响合格条产量的因素是多方面的,有自然的,有人为的。合格条产量也受扦插密度、出苗率、保存率、以及生产上规定的合格标准等经济技术因素的限制。合格条产量的增减规律,要比直线关系复杂得多。

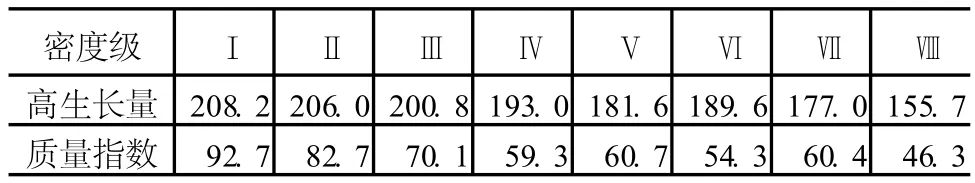

3.2.5 高生长与质量指数的关系

高生长与质量之间有没有相关关系,高是易于测知的量,它能否作为质量的一种标志呢?

表8 高生长与质量指数 单位:cm

由以上各表可知相关系数 r=0.74,上述分析说明平均高生长和种条质量指数变量相关。在Ⅰ—Ⅴ密级范围内随密度增大,高生长不断下降,而质量指数大体上相应下降。两者按 y=0.74x-74方程式组成关系,这就有可能在相应的密度范围内,根据高生长的密度变化,来判断种条的质量了。

3.3 变异系数的测定

表9 变异系数表

上述变异系数显示了在密度因子作用下,不同计量单位的各种性状的变异程度和各性状之间的相对水平。

由表8、表9可知,高生长的变异量比较稳定,其变异幅度也最小。这是同层植株争光向上生长这一生物学习性的反应。直径生长和生物量变异系数说明,两者对群落内部环境比较敏感。苗木质量和新枝形成的变异系数很大,其内部的变量幅度也很大,它说明在密度发生变化时,后两种性状最易发生变化,难以实现遗传控制,而实现环境控制则较为有效。因此生产上要根据性状变异的稳定性程度来考虑经营技术措施,包括密度措施,才能获得较好的生产效果。

3.4 合理密度选择

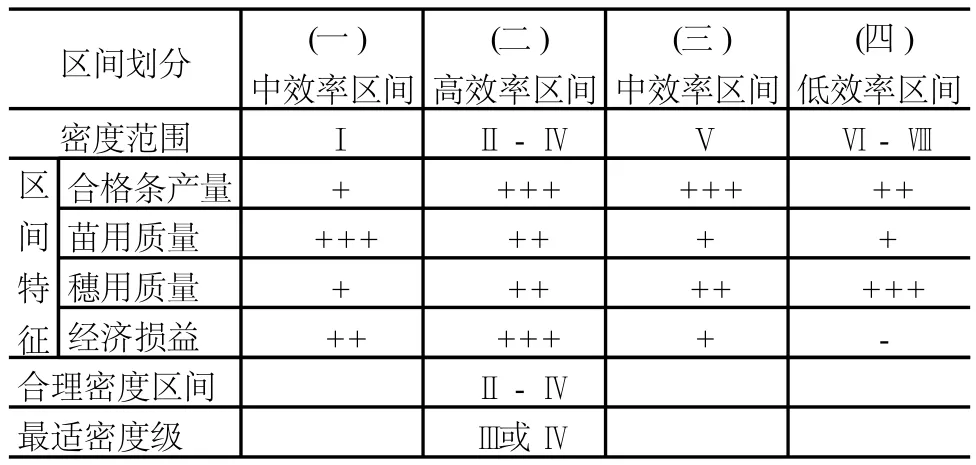

为了选出合理的采穗圃密度,我们把各性状因素划为产量因素、质量因素和成本因素三类,分别按密度进行相对生产效率的比较和经济效益的比较,根据各密度的产量、质量、生产效率总值和经济效益大小,将各密度划分为四个生产效率区间,从中选择最适密度区间和最适密度。

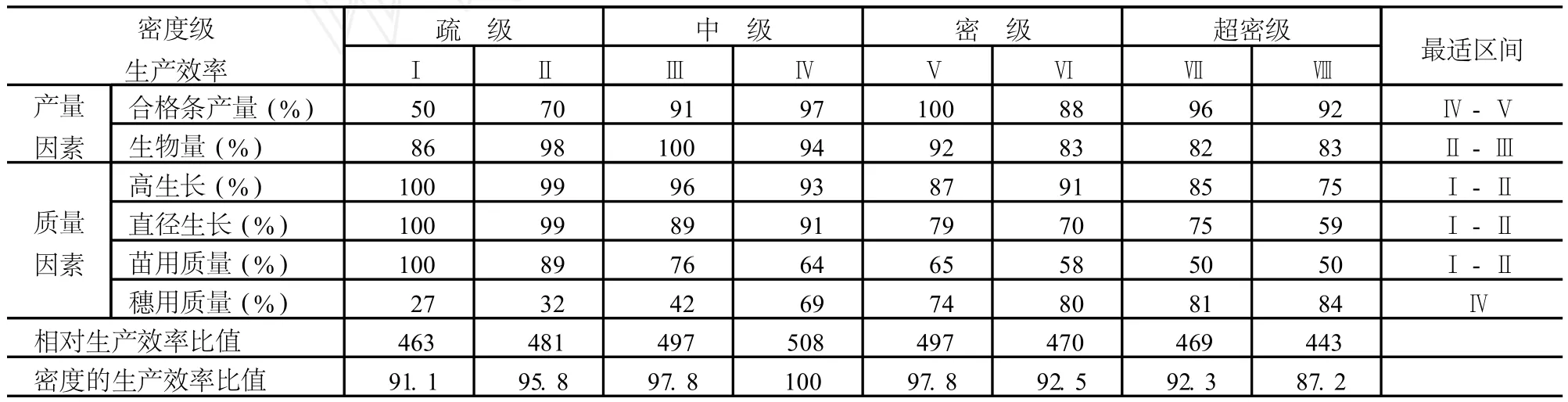

3.4.1 各性状因素的相对生产率

如表10所示,产量因素中合格条的产量,随密度增大而增长,到Ⅴ密度级时达到顶峰,Ⅵ密级以上缓缓下降。生物量略成抛物线变化,升降幅度不大。Ⅶ密度级以上稳定下来。

质量因素中高生长和直径生长,都是随密度增大而依次下降;苗用质量也随密度增大而下降;但是穗用质量,即穗的有效使用率,则随密度增大而提高。

苗用质量是说明苗木健壮程度的,它由高、径生长量和病虫害程度、综合形成的指数形式来表达。穗用质量是作为衡量种条的穗用价值大小的,它以种条当年萌发的芽数为标志。它在密度增大时,和苗用质量成相反方向的变化。穗用质量最好时,往往苗木长势很弱。

表10 不同密度各性状因素的相对生产效率表

各密度的相对生产效率是由产量因素和质量因素来标志的。为了便于按密度对各性状因素进行总的比较,我们以各密度性状因素最高值为 100,把各因素的数据都变成相对百分数,然后总加起来,用作衡量各密度总的相对的生产效率。有了总的相对的生产率,就可以从生产效率方面判别合理密度了。

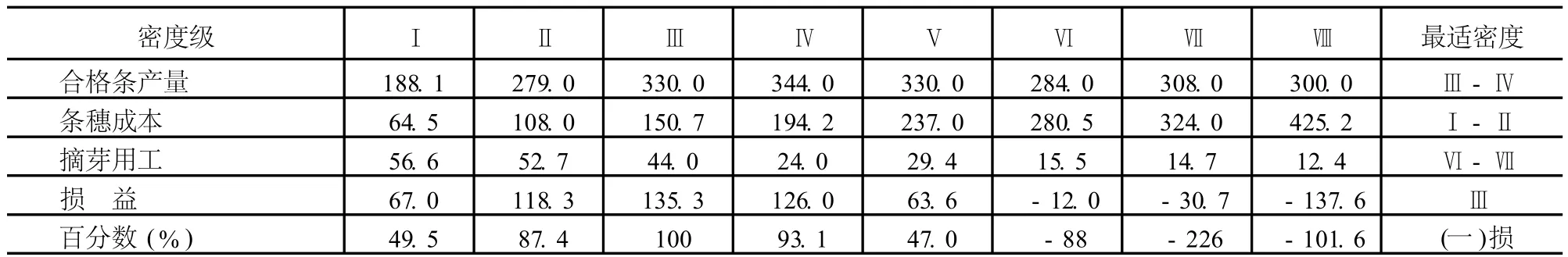

3.4.2 不同密度的成本因素比较

在各项经营技术条件一致的情况下,密度的经济成本是每亩合格条产量、条穗成本、以及摘芽用工等项因素决定的。密度变化时上述三项也发生变化。影响经济效果的因素还有合格率和插穗损耗率,前者影响产量,也影响成本,后者直接影响成本,甚至使成本大于收益。

由表11可知,由Ⅰ密度级起,经济效益增长,到Ⅲ密度级时,收益达到顶峰,Ⅳ级以后收益迅速下降,Ⅵ级形成亏损,Ⅷ级时亏损比三级时最大的收益还多。由此可见,超高密度扦插不仅生物学意义上不适合,而且会带来大的经济损失。

表11 经济成本因素比较 单位:元/亩

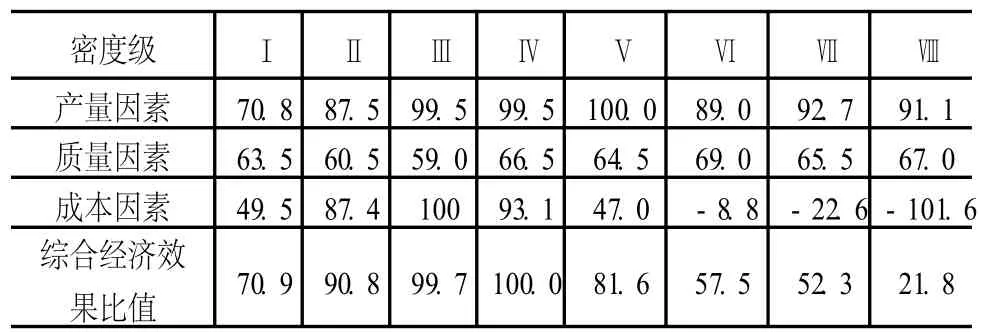

3.4.3 不同密度综合经济效果比较

根据产量、质量和成本等综合因素来评价密度的总的经济效果是正确的。如表12所示,总的经济效益由Ⅰ密度级逐级上升,到Ⅳ级时达到最高值,Ⅴ级以后逐级下降,形成抛物线形。

4 密度选择的结果

根据不同密度的生物学因素和经济因素效果的分析,划分为四个生产效率及经济效益区间,从中选择合理密度区间以及最适密度。其结果如下:第二区间为合理密度区间,第三或第四级密度为最适密度级。密度的数值:扦插密度,合理区间:每公顷 14.4~30万穗 (每垄米插 10~20穗),最适密度:每公顷 20~25万穗 (每垄米插 14~18穗);植株密度(第二年保存株数),合理区间:每公顷 90~18万株 (每垄米保留 7~14株),最适密度:每公顷 14万株 (每垄米保留 9株);最适密度的合格条产量标准:每公顷9.7~12.4万株。

表12 不同密度综合经济效果比较 单位:%

表13 生产效率区间划分

5 结论

(1)方差分析证明,苗木不同密度的生长量差异极显著,是由试验处理本身决定的。显著差检验,以Ⅰ密度级的生长量最高,大于第Ⅲ(中等)密级时,生长量显著下降,小于中等密度时生长量上升。

(2)相关性分析说明:多种性状都不同程度地受到密度因子的影响,其中以高径生长量、当年萌枝率、以及质量指数和密度变化最为密切。而生物量也是受密度制约的,但在一定范围内,能因植株数量增加和个体间的竞争的调节,在 1~2年内维持到相对稳定的水平上。合格条产量则受到多种自然因素和人为因素的影响,其产量变化规律比直线相关要复杂。

(3)相关性研究说明,有可能在相应的范围内,通过控制密度因子来控制另一性状;有可能用一个性状的变量去估计另一性状的变量。

(4)苗木表型性状之间,也存在着某种数量关系上的联系,有的是密切的,有的是不密切的。杨树苗木幼年时期,直径和高生长能组成直线回归关系,高生长和质量指数也组成回归关系,直径生长也就和质量指数成相关关系。

(5)变异系数测定,确定了不同性状的变异程度和变异幅度,从而确定了密度因子对不同性状所能发生的不同效果。结果表明:密度变化对新枝当年萌发率的影响最大;对苗木质量影响其次;对直径生长和生物量影响再次之;高生长量比较稳定,变异最小。

(6)山成林 1号杨采穗圃扦插密度合理区间:每公顷14.4~30万穗 (每垄米插 10~20穗),最适密度:每公顷 20~25万穗 (每垄米插 14~18穗);植株密度 (第二年保存株数)合理区间:每公顷 9~18万株 (每垄米保留 7~14株),最适密度:每公顷 14万株 (每垄米保留 9株);最适密度的合格条产量标准:每公顷9.7~12.4万株。

S792.11.05

B

1674-6341(2010)02-0020-04

2009-12-25

刘玉彪 (1974-),男,黑龙江哈尔滨人,工程师,从事林木种苗生产管理研究。

责任编辑:王洪军