浅谈农村山林纠纷诱因与应对措施

□撰文/张先毕

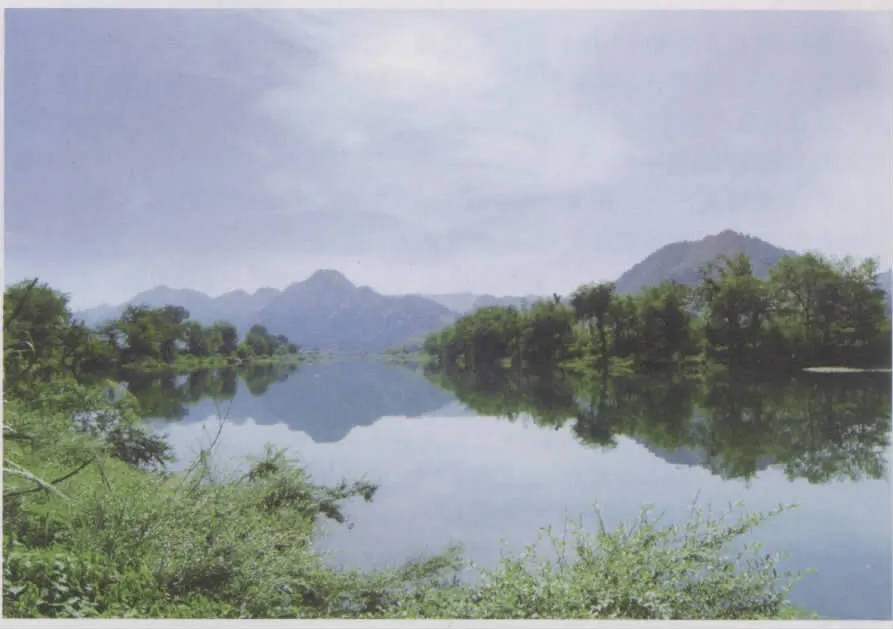

近年来,由于农民粮食作物增产不增收,极大地伤害了农民的种粮积极性,而林业市场越来越景气,山林投入小、收益大,给农民投资林业带来可观的收益。据统计,2009年,我省林业总产值突破1600亿元,占全国的十分之一强,位居全国前列,真正成为全国林业产业大省。省委副书记、省长吕祖善在第六届中国城市森林论坛开幕式致辞中说,经济社会较快发展有着林业的贡献。然而,长期以来,因政策多变、管理粗糙等原因造成的山林边界不清、权属不明等问题,阻碍了林业的发展,影响了农村的和谐。

近年来,农村集体林区山林权属纠纷时有发生,直接影响着当地林业工作的开展。农村山林纠纷产生的原因是多方面的,但主要有以下几个方面。

人为原因。新中国成立以来,我国历经土地改革、人民公社、农业“四固定”、林业“三定”等阶段,农村集体经济组织调整较大,山林、林地等生产资料的所有权、使用权也随之发生变化。由于各个时期对山林管理的政策不尽相同,且处于一种多变的不稳定状态,使得山林权属也相应在变动,加上行政区划范围时有调整,山林权属变化后也未及时规范登记发证,造成部分山林重复登记,形成的一山多主等不正常现象成为引发山林纠纷的直接因素。

山林特点。20世纪80年代初,农村实行家庭联产承包责任制后,林业“三定”工作相对比较粗糙,有些山林权证上所载的“四至”不明确、界址东西南北不分等成为引起纠纷的主要因素。

经济利益驱使。随着市场经济秩序的逐步建立,政府对林业投入不断加大,农村生态保护明显加强,山林的价值迅速增长,部分山区农民已将山林作为养家致富的重要资源。有些地方兴修水利,尤其是国家重点工程征用补偿费较高,农民逐步认识到山林的潜在价值,对山林的占有欲日益增强,“争山就是争钱”的观念日益加深。

目前,山林纠纷处理仍存在很多难题。由于农民几千年来形成的寸土不让、寸山必争的封建思想依然存在,加之有些承包合同不规范、山林界线不清楚、山林权证登记不严谨、某些地方政府相关部门对山林纠纷调处工作重视不足、农村村民法制观念相对淡薄等,致使山林纠纷不断增多,情况变得越来越复杂,调处难度也随之加大。

分山到户工作不细致,山林界线不清楚。自1982年农村实行家庭联产承包责任制后,集体将山林划分到户,农民拥有了山林的使用权,政府登记造册并颁发了相应的使用证或承包合同书。但因农村刚开始实行农村承包责任制,缺乏相应的经验,又因当时很多的山地没有经济价值,农户抱着一种无所谓的态度,分山划界很随意,造成农户的山林中“你中有我,我中有他”的格局。如今,因为政府加强了生态保护,当年的荒山如今满山郁郁葱葱,经济利益可观,农户为经济利益很难放手。

村民法制观念相对淡薄,宗族势力逐渐复苏。随着农村改革不断地深入,农村干部﹑地方政府的权力不断退化,村委会的权力逐渐缩小,少数村民由于法制观念相对淡薄,农村同宗同族的家族意识逐渐复苏,家族势力形成了一种新的保护机制。一旦产生纠纷,家族势力强大的一方以势压人,随意进入争议山林砍抢林木,在纠纷调处中人为地设置障碍,漠视政府等有关部门的处理,对调处部门的劝告置之不理,有的甚至威胁调处人员,使调处部门无法正常作出处理,给纠纷调处工作增加了难度。

个别地方政府存在行政不作为现象,对山林纠纷调处工作重视不足。由于山林纠纷案件牵涉面广,个别地方政府职能部门存在畏难情绪,山林纠纷不能得到及时解决。根据《森林法》、《行政复议法》的有关规定,政府在山林权属纠纷中以调解者的身份出现,调解不成则应作出行政裁决。但是,只要纠纷当事人对裁决不服,提起诉讼,政府就将在法庭上做被告,由当初的调解者变成被告。另一方面,若政府败诉,不但要承担诉讼费,还要重新做出具体行政行为。按《行政诉讼法》的规定,若政府败诉,重新作出的裁决很有可能就会出现相反的结果,这又让人感觉政府在“翻烧饼”,对政府以后工作的开展造成被动。因此,个别地方的政府由于害怕打官司、当被告,往往会以“维持现状”为由,对应该调处的山林纠纷拒绝作出处理,能拖则拖,采取调而不裁的方式应对山林纠纷。

相关法律、法规不完善,对复杂的山林纠纷案件缺乏有效的指导性。我国现行的有关处理山林权属纠纷的法律、法规和规章,主要有《森林法》、《林木林地权属争议处理办法》和各省、自治区制定的地方性法规,而对山林权属纠纷确权有影响的则是《行政复议法》、《行政诉讼法》及有关的司法解释。上述的法律、法规和规章,一般都是作一些原则性的规定,缺乏细化的解释或细则,实务处理中操作困难。而且,有些规定相互之间存在矛盾,造成认识上的模糊和分歧,在处理山林纠纷时,若单纯强调依据林权法律、法规和参照规章,将使部分纠纷案件陷入两难的境地,这也是目前山林确权工作面临的难题。

为有效化解疑难山林纠纷,保障农民利益,依法调解矛盾,应将山林纠纷问题摆在农村工作的重要位置,采取多种措施重点解决,妥善排解各类山林纠纷。

明晰山林权属,重新定桩勘界。在坚持集体林地所有权不变的前提下,明确山林权属,由政府出资制作统一的界桩。

按照有关林地林权登记发证的规定,依法进行实地勘界、登记造册及核(换)发林权证,林权证内容由林权权利人核实确认,办理确认手续。对林地、林木已确权颁发过林地、林木权属证书而权属没有发生变化的,都应予以承认;对权属已发生变化的,经林地林权登记发证机关核准,依法进行新的林地和林木所有权、使用权确认,并进行权属变更登记;对权属不清或者林权纠纷尚未解决的,暂不核(换)发林权证。各级林业、档案管理部门要共同做好林权档案管理工作。

对山林面积、“四至”界线没有争议的,明晰山林权属后埋设界桩,由分界线相邻的当事人在书面材料上签字并拍照存档;面积、“四至”界线不清楚的,明确山林权属后再按上述做法处理。

尽快完善山林权属纠纷确权的相关法律、法规和规章。由于现行的有关处理山林权属纠纷的法律、法规和规章比较笼统,建议尽快完善相关的司法解释或细则,使其更具有实用性和可操作性,以适应调处山林权属纠纷的现实需要。特别是事实调查、证据认定、法律适用、当事人参与调处等方面的规定更应细化,将实践中遇到的问题提升到法律的层面,重视保障当事人的合法权益。在进行山林权属纠纷确权时,应充分考虑历史与现实的统一,既要讲法,也要讲情理,更应尊重事实,制定出符合实际、能有效地解决纠纷的法律、法规与规章。

建立健全政府领导、部门负责的机制,强化对山林纠纷案件的调处工作。山林纠纷大多发生在本乡(镇)、本村、本组内部,双方争议的标的不大,纠纷往往多由其他一些因素诱发,如果及时加以协调或处理,矛盾是很容易化解的。但在实践中,一些部门或人员缺乏较强的责任心,任由矛盾纠纷不断激化、升级,没有将矛盾消灭在萌芽状态。因此,政府应严格实行山林权属纠纷案件调处责任追究制度,以促使领导重视调处工作。

实行以行政裁决与司法判决相结合的制度,简化处理程序。由于部分山林权属纠纷需要经过确权、复议和诉讼等阶段,致使纠纷处理的期限偏长,导致矛盾加剧。因此,有必要简化目前的处理程序。同时,由于目前的制度设计,政府对山林权属纠纷作出的具体行政行为受《行政诉讼法》调整,容易导致循环诉讼,建议将山林权属纠纷列入民事诉讼的范畴调整,可以避免政府与法院在处理山林权属争议时的冲突。如对争议标的不大、争议双方有一方是个人的纠纷,可实行行政终局裁决,由乡级人民政府作出处理,如当事人对处理不服,可以向县级人民政府复议一次,县级人民政府作为行政终局裁决机关;对争议标的较大、争议双方都是单位或集体的纠纷,实行行政裁决与司法判决相结合的办法。这样既维护了政府对山林确权的权威,也给纠纷当事人预留了司法救济的通道。

山林纠纷的确权是一个系统工程,它涉及民事、行政和司法的各个层面及各种复杂的关系,需要通过对当事人申请调处开始到山林权属最终确定的过程进行分析,寻找出保障当事人合法权益的有效机制,建立适合解决山林纠纷的确权制度,以解决山林权属纠纷确权中存在的亟待解决的问题,化解矛盾,维护社会稳定。通过有效调处山林纠纷,将对林业的发展、农民生活的提高及农村社会的和谐产生积极的影响。