患者社区就医之路愈发艰难

——社区卫生服务中心取消病床之后

本刊记者◎姚宝莹

加快发展社区卫生服务事业是深化医疗卫生体制改革的突破口,是有效调整卫生资源,缓解群众看病难、看病贵的重要途径,也是政府加强社会管理和公共服务职能的重要措施。当前北京市正在不断完善社区卫生服务体系建设,积极发挥其公共卫生服务和基本医疗服务的双重网底功能,为“新医改”的稳步推进做着积极探索。可是,近日记者在走访一些社区卫生服务中心时发现,某些社区卫生服务中心取消了病床,这给社区居民和社区医生带来了不同程度的困扰。

取消病床后病人流向成尴尬

陶然亭社区卫生服务中心的前身陶然亭医院是宣武区的一所一级医院,服务面向辖区内的8 个社区居委会,6.3 万人口。该社区卫生服务中心一位姓王的主任告诉记者,原陶然亭医院拥有四十张病床的病房,但由于社区内有相当数量的老年病、慢性病患者以及晚期肿瘤患者,除了过年过节,几乎都住满了这类病人,有时甚至还需要临时加病床,才能满足需要。

在陶然亭医院变身为陶然亭社区卫生服务中心并取消病床后,这些需要长期住院的患者的就医之路变得愈加艰难。近在咫尺的社区医院不能接收住院,这些患者便涌入了临近的三甲医院——友谊医院。由于友谊医院的治疗方向是疑难病、重症等,且本来就人满为患,所以执行着严格的入科标准,而这些慢性病患者根本就不具备入院标准。友谊医院原急诊科主任刘凤奎指着急诊大厅里躺在临时病床上的一些老年患者对记者说:“这些病人大多是由于社区医院取消病床而来到我们医院看病的,这些人病情不是很急重,但是又离不开医院,病房进不去,就只好躺在急诊这儿了,有时在大厅里一躺就是好几天,往往是好不容易动员走了,第二天又回来了。现在搞得我们急诊室压力很大,尤其是晚上,急诊室都快乱成一锅粥了,晚上你到急诊室来根本看不到医生,不是医生不在岗,而是医生身边密不透风地围满了患者和家属。有时急救车开到医院了,可病人却下不来,因为病人下来后没地方安置。这样一来我们这里就成了一个大社区医院,该我们看的和不该我们看的都来找我们,搞得我们非常狼狈,有的医生甚至一天要看80 个病人。”

而一部分病人为了图方便就住到了附近一家医保定点的民营医院里,因为这里的病房不紧张,随时都可以入院,病房环境也还不错。据王主任介绍,在取消病床之后,原来在医院长期住院的患者中有十多个住进了这家民营医院,可是还不到半年的时间,这些人中的大部分就相继去世了。这固然和这些患者的病情、年龄有关系,但民营医院的医疗条件也不无影响。

除此之外,一直大力提倡的“小病在社区,大病进医院,康复回社区”以及“社区医院和三甲医院之间的双向转诊”也由于社区医院取消了病床而变成了单向流动。王主任无奈地对记者说:“其实病人还是愿意在我们这里住院的,因为既方便报销,比例又高。可是我们的病床被一刀切了,我们也无能为力。”大栅栏社区卫生服务中心原本有30 多张病床,因为这个医院运用中医治疗糖尿病足、褥疮等老年重症较有特色,所以也有很高的病床使用率,现在也给一刀切了。对此该医院一名医生颇有几分调侃地说:“取消病床后,没有了重病患者,都是一些来开药的,倒给我们避免了一些因医疗条件不足所致的医疗纠纷。”

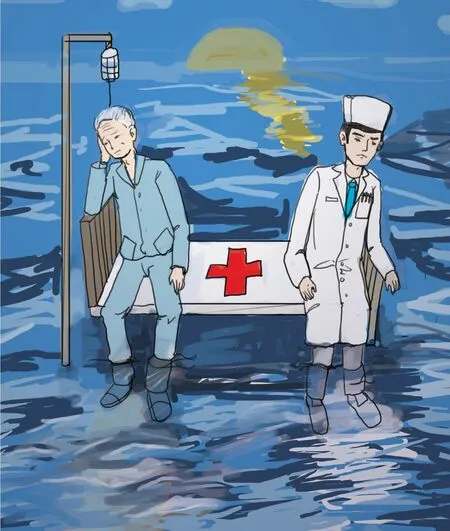

▲社区卫生服务中心取消病床之后,大量社区居民涌入附近三甲医院急诊室

病床从社区搬到家庭后局限增多

随着一级医院病床的取消,医生出诊和家庭病床服务的需求多了起来,但由于家庭中缺乏相关配套医疗服务设施,如静脉输液时出现过敏性休克、插胃管时引发呼吸骤停、灌肠时引发心源性猝死等紧急情况没有相应的抢救条件,居民的生命健康难以得到保障,因此诊疗难免存在一定的风险和隐患。广内社区卫生服务中心副主任范玉杰坦言,每次出诊或为建立了家庭病床的患者治疗都感觉是去冒险。因此对于出诊他们有着自己的尺度:出诊对象必须是老病号或者是行动不便的病人。如果需要用输液反应比较常见的抗生素、中药注射剂等则动员他们到医院来治疗,因为一旦出现输液反应可以及时救治;或者是要求第一次输液来医院,观察没有其他情况后,剩下的几次才会出诊到病人家中输液。建立了家庭病床的患者,医生护士则需要按照住院标准,每天两次到患者家里去查床、写病历,而其他护理还得交待患者家属来做。一般情况下,第一次出诊都会安排医生、护士各一名,如果患者没有病情变化,第二次只派护士就可以了,但是出于对医务人员人身安全的考虑,对于不熟的患者还是得派出两名护士结伴而行。有时出诊的地方很远,医护人员还得蹬着自行车前往,这对于一个本来就缺编的单位而言人手就显得更加紧张了。所以一般都是护士扎上液后再观察5 ~10 分钟,没有异常情况,就离开了,最后的拔液工作都由患者家属来完成,而这也是不无隐患的。

陶然亭社区卫生服务中心的医生马超对记者说:“过去一些长期卧床、生活不能自理的老人住在我们这里检查、治疗都很方便,而取消病床之后虽然我们可以到病人家里去做治疗,但治疗的方法就很局限了,大部分检查在家里没法完成,还是得上医院。除此之外,这些患者还需要再雇一个保姆,负责生活护理。”

取消病床不利于社区医生成长

有人曾说过,医生是在病房里成长的。刘凤奎告诉记者:“门诊由于无法长期跟踪病人,其强调的是在相对较短的时间里对病情做出初步判断;病房的重点则在于进一步确诊病情并进行准确、合理的治疗。一名优秀的医生必须经历这个完整的过程,两者缺一不可。”

本次采访中,所有的社区医生一致表示,取消病床(病房)不利于医生尤其是年轻医生的成长。范玉杰表示:“医生要全面系统地认识一个疾病只能在病房。从这个病人住院开始,怎么诊断、怎么治疗,中间有哪些临床表现或是出现了什么并发症,又是怎么处理的,最后是怎么痊愈的,或是在什么情况下病情又进展了,这一切都要在病房内完成。而门诊则不具备这样的条件,看完病后就没事了,连治疗方法究竟正确与否都无从验证,这样医疗水平还怎么提高?以后医生看病自己心里怎么能有底?”

病床取消后社区医生收入锐减

取消病床之后,医院的收入明显减少,相应地,医务人员的收入也减少了。过去陶然亭医院人均年收入能达到5 万元左右,可是现在的陶然亭社区卫生服务中心人均年收入只有区区两万多元。社区医生觉得自己的付出和收入实在不成比例,感觉自己的劳动没有价值,也没有任何成就感。大栅栏社区卫生服务中心医生李爱蕊对此颇感不平:“我们社区医生承担了提供预防、保健、医疗、康复、健康促进、计划生育技术指导的‘六位一体’的服务功能,工作量与工作压力丝毫不亚于三甲医院的医生,可是我们的收入却不可同日而语。”在收入方面,范玉杰非常羡慕上海同行,因为他们的年薪有七、八万之多。

2009 年北京市卫生局在与市政协委员就“加强社区卫生服务人力资源建设”重点提案运行座谈时透露了市卫生局的调查结果:社区卫生工作人员中36.9%的人有离职意愿,其中78.3%的人是因为收入问题,2007 年以来,社区卫生工作人员中有2235 人离开了本单位,约占全市总数的10%。北京用于社区卫生机构的人员支出占业务支出的比例为29.69%,低于全国36.43%的平均水平,位于除西藏、青海以外的最后一位。也正是由于社区医生收入低微,医学院校的毕业生都不愿意到社区工作,导致社区医院医护资源短缺。