病理性互联网使用对中学生情绪的影响

彭子文豆春霞麦锦城何庆欢黄霄敏

病理性互联网使用对中学生情绪的影响

彭子文①豆春霞②麦锦城①何庆欢③黄霄敏③

目的 探讨病理性互联网使用与青少年抑郁、焦虑发生的关系。方法 方便选取广州市城区完全中学1所,农村初中、高中各1所,整群抽取全体高一、二年级和初一、二年级在校学生为调查对象,收回有效问卷1618份,采用Zung焦虑、抑郁量表和网络成瘾诊断问卷(I A T)为测试工具,筛查出没有抑郁、焦虑但有不同程度互联网使用的中学生1122名,并对其中的1041名随访9个月,之后再次测量其焦虑、抑郁情况。结果 与正常对照组相比病理性互联网使用组发生抑郁的风险增加了将近1.5倍(IRR=2.5,95%C I=1.3~4.3)。结论 病理性使用互联网可导致中学生发生抑郁的可能性明显增加。

病理性互联网使用;抑郁;分层整群抽样;中学生

自从20世纪90年代中期,病理性的使用互联网已经被认为是一种心理疾病,它与其它成瘾症一样有类似的表现[1],即在无成瘾物质作用下的行为冲动失控,主要表现有:上网后精神极度亢奋并乐此不疲,长时间使用网络以获得心理满足,上网后行为不能自制,只有通过长时间的上网才能激起兴奋来满足某种欲望,并时常出现焦虑、忧郁、情绪波动、烦躁不安等现象;近年来,随着我国网络资源的大规模普及,青少年网络成瘾的发生率日益增高,有调查发现我国中学生网络成瘾的发生率为6.36%~13.6%不等[2-3]。

许多研究表明:病理性互联网使用会给青少年学生,特别是性格内向的男生,带来各种人际关系障碍和情感问题并引起心身疾病[4],另外也有研究发现,它与青少年的心理障碍,如好斗行为、社交焦虑、抑郁、自杀等的发生有关[5]。Ko等[6]进行的前瞻性研究进一步证实了病理性互联网使用可预测2年随访中抑郁和社交恐惧的发生。由此推测,病理性使用互联网可能是青少年发生抑郁、焦虑的重要因素。

尽管关于青少年病理性互联网使用的研究很多,但是大多数是横断面调查,不能用来推断病理性互联网使用和抑郁、焦虑发生的先后关系,而只能探讨之间是否存在关联[7]。并且这些研究侧重于把病理性互联网使用作为结果变量,探讨抑郁、焦虑对其的影响。为了确定长期病理性使用互联网对青少年情绪的影响,我们应该对“正常”人群,也就是没有情绪障碍,但是有不同程度网络使用的青少年采用群组调查的方法并跟踪研究,最后观察他们的情绪状态。

为了弥补之前研究的不足,我们进行前瞻性研究来探索病理性互联网使用与“正常”青少年情绪问题-抑郁、焦虑的关系。我们假设,病理性互联网使用可以引起青少年抑郁、焦虑或者增加其发生的风险,目的是探讨病理性互联网使用对青少年情绪的影响。

1 对象与方法

1.1 对象 本次调查先采用分层整群抽样的方法抽取广州市城区完全中学1所,农村初中、高中各1所,选取全体高一、二年级和初一、二年级在校学生为调查对象,共发放问卷1639份,获有效问卷1618份,有效回收率为98.8%,其中男生734人,女生884人;平均年龄15±2岁;根据学生户口所在地,分为城市学生811人,农村学生807人;初一406人,初二384人,高一413人,高二415人;有243位父亲和194位母亲受过初中以上教育,包括大学本科和研究生教育。

本研究在进行调查之前,已得到了家长和学生本人的同意,并签署了知情同意书。

1.2 研究工具

1.2.1 自编一般情况登记表 包括人口学资料:年龄,性别,来自市区或者农村学校,家庭住址,是否独生子女,父母文化水平;健康状况和行为:有无吸烟,喝酒的不良嗜好,每周体育锻炼次数,睡眠时间等;同时还收集了中学生的个人、家庭情况,如家庭经济情况,父母的期望,学习负担,家庭满意度和日常生活事件等。

1.2.2 Zung焦虑和抑郁自评量表[8-9]在开始试验和随访时,均采用Zung焦虑(SA S)和抑郁(SDS)自评量表对被试进行测评。SA S是有效的测量焦虑的工具,由20个条目组成,反映焦虑状态特异性症状,每个条目按1、2、3、4四级评分,根据L ikert[7]的标准,SA S总粗分的分界值为40分。本研究定义为:情绪正常=SA S粗分<40;焦虑=SA S粗分≥40。

SDS是一个有效的抑郁自评量表,由20个条目组成,反映抑郁状态四组特异性症状,即精神性-情感症状、躯体性障碍、精神运动性障碍和抑郁心理障碍,每个条目按1、2、3、4四级评分,SDS总粗分的分界值为41分。本研究定义为:情绪正常=SDS粗分<41;抑郁=SDS粗分≥41。

证明如下:假设存在一个概率多项式时间的主动敌手A,已掌握Bob的与交易相关的随机数tB以及Bob某一次会话选取的秘密值wB。若A获得了Alice的秘密值wA,A可通过计算会话密钥,然而 A无法获得didA的任何信息。

1.2.3 网络成瘾诊断问卷[10]网络成瘾测验(I A T)是Young基于DSM- IV病理性赌博诊断标准而编写的20条目自评问卷,要求回答者在问卷上选择1(极少)到5(经常)来判定他们的倾向性。所有得分之和为总分,最低20分,最高100分。根据标准判断:20~49分为正常,50~79分为中度成瘾,80~100分为重度成瘾。研究表明,该问卷Cronbachα系数为0.82~0.54,具有良好的信度[11]。在本研究中只有10名学生的 IA T分≥80,为了方便数据统计,把中度和重度成瘾者归为一组,称为病理性互联网使用组,正常互联网使用者为对照组。

1.3 数据统计及分析 用Stata V 10.0统计软件处理数据,主要统计分析方法是描述统计、χ2检验、双变量分析和Poisson多因素回归分析等,所有的统计分析均以P<0.05为有显著性检验水平。

2 结 果

本实验在最初有1618个学生参与调查,其中1122名没有抑郁和焦虑,最终接受随访的为1041名,参访率为92.8%,参访者和失访者基本资料没有统计学差异。

2.1 一般情况比较

2.1.1 人口学资料比较 随访样本中有881人(84.7%),年龄在13~16岁,平均15岁(s.d.=1.8)。在性别、来自市区或者农村学校方面没有差异。家庭居住在市区的761人(73.1%),独生子女623人(60.0%)。大多数学生父母为中学文化,其中17%的父亲和12%的母亲接受了大学本科和研究生的继续教育。

2.1.2 健康状况和健康行为比较 样本中只有21人(2.0%)曾经有严重疾病,683人(65.7%)每天平均6~8小时睡眠,265人(25.7%)能够参加日常体育锻炼,其中15例学生(2.1%)称曾经尝试或者目前正在吸烟,有83人(8%)说至少喝醉过2次。

2.2 焦虑抑郁检出率 9个月的随访中,1041名学生中有8名(0.2%)出现明显焦虑,87名(8.4%)发生抑郁。

2.3 病理性互联网使用情况 在基线调查样本中,944人(93.6%)属于互联网正常使用者,62人(6.2%)属于轻度成瘾,2人(0.2%)属于严重成瘾;在调查的学生中,互联网最常用的用途就是娱乐(448人,占45.5%),其次是搜索资料(276人,占28.1%)以及和同学交流(260人)。

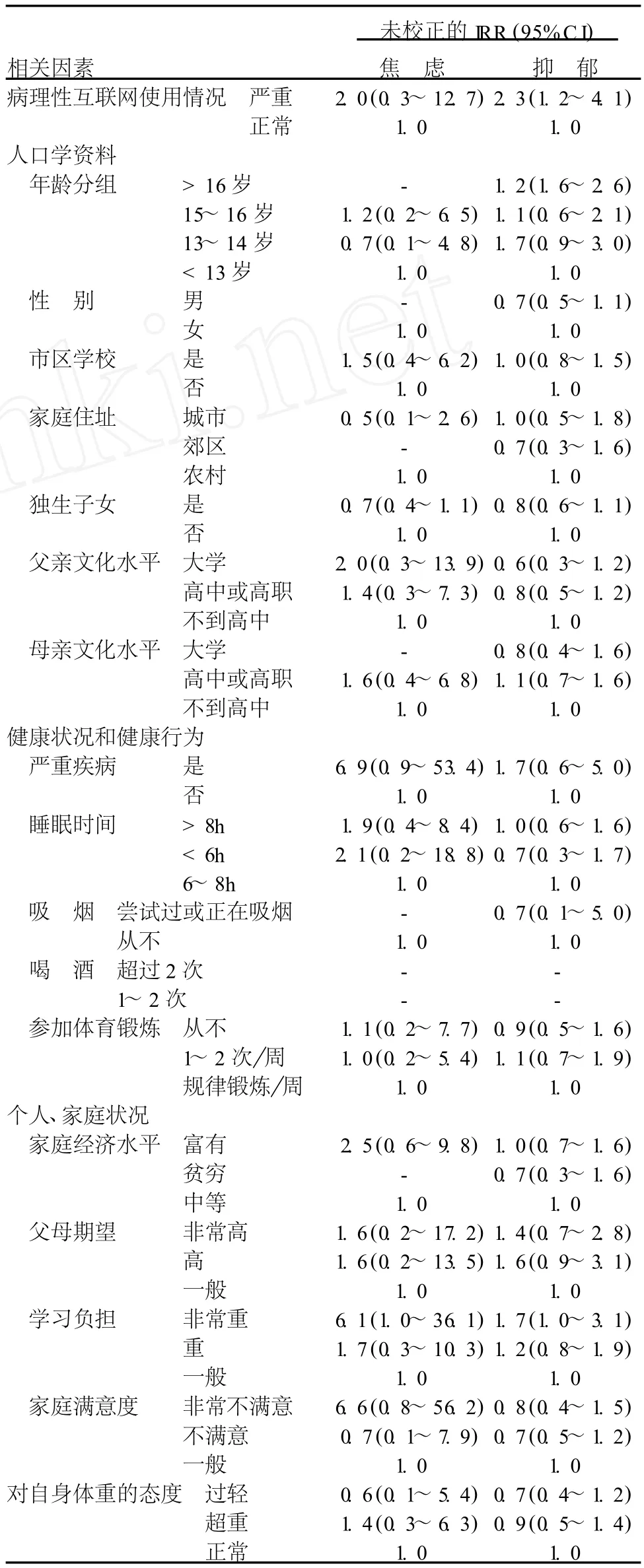

表1 中学生焦虑、抑郁的相关因素及各因素组别之间发生焦虑、抑郁情况的比较

2.4 中学生焦虑、抑郁的相关因素 通过双变量相关分析与病理性互联网使用密切相关的因素,然后通过两样本t检验进行病理性互联网使用组与正常对照组的抑郁、焦虑发生情况进行比较(见表1),结果显示在过去9个月中,病理性互联网使用组的学生发生抑郁的几率比正常对照组学生高出2倍(IRR=2.3,95%C I=1.2~4.1),同时,病理性互联网使用对焦虑没有影响(IRR=2.0,95%C I=0.3~12.7)。

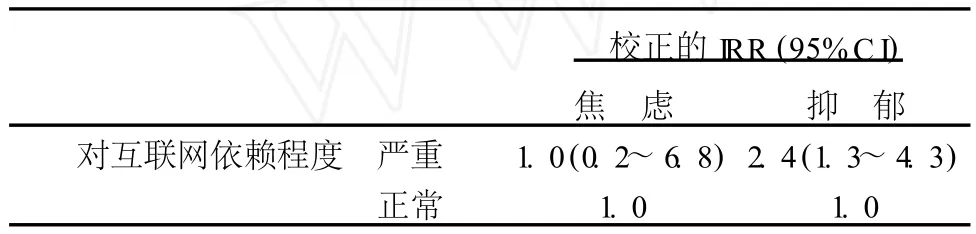

在进行条目分析时,首先用双变量相关分析来分析单个条目与焦虑、抑郁的关系,结果发现年龄、性别、来自城市或郊区学校、睡眠时间、是否酗酒、锻炼身体情况、学习负担以及家庭满意度等都是中学生抑郁、焦虑的危险因素,其中学习负担是唯一与焦虑和抑郁的发生均显著相关的高危因素。因此,在进一步的多因素Poisson回归分析中,校正了学习负担以及以上其他危险因素的影响后发现病理性的互联网使用与抑郁的发生显著相关,而与焦虑无明显关系。校正了危险因素的影响后,病理性互联网使用组发生抑郁的风险比正常对照组增加了将近1.5倍(IRR=2.5,95%C I=1.3~4.3),但与焦虑的发生仍然没有显著相关(IRR=1.0,95%C I=0.2~6.8),见表2。

表2 病理性互联网使用与焦虑、抑郁发生的风险比

3 讨 论

本研究的目的在于探讨病理性互联网使用对青少年情绪-焦虑、抑郁的影响。研究结果证实了病理性互联网使用确实会影响青少年的情绪,特别是在基线时成瘾的使用互联网会预测之后9个月随访中抑郁的发生,校正了可能的危险因素后,成瘾的使用互联网者发生抑郁的风险增加了将近1.5倍,这个结果也说明最初没有情绪问题的青少年,在成瘾的使用互联网后,能发生抑郁,但是没有证实一定会发生焦虑。本研究的独创性在于它能够说明最初情绪正常的青少年在染上网瘾后会发生情绪问题。就我们能检索到的文献,还没有发现有文献报道长期病理性使用互联网与青少年情绪障碍-焦虑、抑郁的关系,因此,本研究结果不能与既有的文献相比较,但是有文献显示,病理性互联网使用与青少年的精神症状相关[5]。

对于病理性互联网使用与抑郁发生的关系有许多不同的解释,在最近的报道中,有研究者提出观点认为病理性互联网使用应该被认为是一种冲动控制障碍,5-HT的作用机制解释了冲动与抑郁易感性的关系,从而也说明了病理性互联网使用引起抑郁的机制[12]。近来,Romer-Thom sen等人进行了大量的研究发现病理性赌博与抑郁的严重性有关[13],并且大脑5-HT系统的功能失调与抑郁发生的关系也早已被证实[14]。因此,我们可以推测:冲动控制的紊乱与抑郁之间有着紧密的神经生物学联系。另外,关于抗抑郁药氟西汀对抑郁症状影响的随机对照实验中,也发现相对于对照组,干预组的好斗行为明显减少[15]。因此,有研究证实病理性互联网使用与物质成瘾、病理性赌博等其它成瘾症一样都可以用冲动控制系统的功能紊乱来解释[5]。

本研究的结果对于预防青少年情绪障碍有直接的指导意义。本研究证实病理性使用互联网的青少年是发生情绪障碍的高危人群,如果他们长期沉迷于网络的话将有可能发生抑郁。针对病理性互联网使用倾向的高危人群进行早期干预,可以显著改善其对互联网的依赖及有关的情绪问题,增强社会功能和适应能力[5]。因此,在学校中进行病理性互联网使用的早期普查是一种有效的预防青少年情绪障碍的措施。

本研究独创性在于是以没有焦虑、抑郁的中学生作为样本的群组跟踪调查,并且结果证实了病理性互联网使用与青少年抑郁发生的关系,根据Bradford-H ill的因果关系标准,这是确认暴露和结果变量之间存在因果联系的有力的证据。另外,在研究中有些因素像遗传变异和家族抑郁史等未被分析,未来研究应该更全面地探索影响中学生情绪的因素,因此尚有可扩展性。

[1]王瑞芳,赵琥.网络成瘾与青少年身心健康[J].中国医师杂志, 2005(增刊):454-456

[2]李德敏,刘德荣.中学生网络成瘾的流行病学调查[J].中国健康心理学杂志,2008,16(7):766-768

[3]廉鹏,户桂铃,张向辉.中学生网络成瘾症患者的心理状况调查[J].社区医学杂志,2004,2(4):1-2

[4]邹旭明,丁宝国,于君,等.网络对青少年健康的影响与对策[J].临床心身疾病杂志,2007,13(2):178-179

[5]曹枫林.青少年网络成瘾的心理学机制-脑功能影像学及团体心理干预研究[D].长沙:湘雅二医院,2007,1:23-47

[6]Ko C H,Yen J Y,Chen C S,et al.Predictive values of psychiatric symptom s for internet addiction in adolescents:a 2-year prospective study[J].A rch PediatrAdolescM ed,2009,163:937-43

[7]Lam L T,Peng ZW,M aiJ C,et al.Factors associatedw ith internet addiction among adolescents[J].CyberpsycholBehav,2009,12:551-5

[8]ZungW W.A rating instrument for anxiety disorders[J].Psychosomatics,1971,12:371-9

[9]ZungW W.A self-rating depression scale[J].A rchive of General Psychiatry,1965,12:63-70

[10]王福兴,倪牧宇,李卉,等.网络成瘾的诊断及其治疗[J].心理科学,2008,31(3):714-716

[11]W idyanto L,M c M urran M.The psychometric properties of the Internet Addiction Test[J].CyberpsycholBehav,2004,7:443-50

[12]Carver C S,Johnson S L,Joormann J.Serotonergic function,twomode models of self-regulation,and vulnerability to depression: what depression has in commonw ith impulsive aggression[J].PsycholBull,2008,134:912-43

[13]Romer T K,Callesen M B,L innet J,et al.Severity of gambling is associated w ith severity of depressive symptom s in pathological gamblers[J].Behav Pharmacol,2009,20:527-36

[14]Russo S,Kema IP,Bosker F,et al.Tryptophan as an evolutionarily conserved signal to brain serotonin:molecular evidence and psychiatric implications[J].World J Biol Psychiatry,2009,10:258-68

[15]Coccaro E F,Lee R J,Kavoussi R J.A double-blind,random ized, placebo-controlled trial of fluoxetine in patients w ith interm ittent explosive disorder[J].J Clin Psychiatry,2009,70:653-662

Effect of Pathological I nternet Use on the M ood of M iddle School Students.

Peng Z iw en,D ou Chunx ia,M ai J incheng,et al. H ealth Care V enter ofthe P r im ary and M idd le Schools of Guangzhou,Guangdong510180,P.R.China

Objective To exam ine the association between pathological internet use and depression and anxiety among m iddle school students in Guangzhou City.M ethods Population-based cross-sectional survey used self-reported questionnaire.U sing the method of stratified cluster sampling random ly selected 1618 students aged 13~18 yearsold in the m iddle schoolof Guangzhou as the research object.ZungA nxiety andDepression Scale and the InternetA ddiction D isorderQ uestionnaire( IA T)were as the test tool to screen out of 1122 secondary school studentswho were no depression and anxiety,but there were different levels of using internet and remeasure the anxiety and depression of 1,041 students in 1122 after 9 months follow-up.Results Compared w ith the control group,the risk of pathological internet use groups for depression was nearly increased 1.5 t imes(IRR=2.5,95%C I= 1.3~4.3).Conclusion U sing internet pathologically can significantly increased the possibility of depression of students in the m iddle school.

Pathological internet use;Depression disorder;Stratified cluster sampling;M iddle school students

2010-06-23)

① 中国.广州市中小学卫生保健所 510180 E-mail:xcnang@126.com ②中山医科大学护理学院(广州) ③广州市精神病医院