软实力的进阶观察:文化、人本、融合

周 笑

(复旦大学 新闻学院,上海 200433)

一、软实力:国家不是唯一的价值基点

“软实力”(soft power,又译作“软力量”),这一概念最早由约瑟夫•奈(Joseph S.Ney)于20世纪80年代末提出。他曾在著作《注定领导世界:美国权力性质的变迁》(Bound to Lead: The Change Nature of American Nature,New York,Basic Books,1990)和论文《衰落的误导性隐喻》(The Misleading Mataphor of Decline,The Atlantic,March,1990)中明确提出“软实力”概念,[1]将其与“硬实力”相对比,主要表现为文化和意识形态,是一种主要靠思想吸引力或某种机制构成的框架性力量,一种“同化式实力”,而“硬实力”则是一种“命令式的实力运用”,主要表现为经济实力和军事实力。

约瑟夫•奈提出这一概念,一方面是源于对美苏两国竞争的反思,认为东欧剧变与苏联解体的真正原因并非美国硬实力强大,而是美国的软实力发挥了主导作用,影响了东欧和苏联的政治、经济和文化走向;另一方面则是源于对“美国衰败论”的驳斥,以保罗(Paul Kennedy)的《大国的兴衰》(The Rise and Fall of the Great Powers,1988)为著。他想要证明美国文化同化力和美国生活方式的全球化吸引力,强调美国不仅在硬实力方面拥有优势,在软实力上也拥有优势,能够在全世界范围确立其思想意识形态的统治地位。这种从国际关系出发来研究软实力,并视之为战略思维工具的学术路径,既是此前类似研究成果的全面提升,更成为这一领域后来者的重要学术范式。

此前,以苏姆•斯特兰奇(Susan Strange)为代表,她在《国家与市场》(State and Market: International Political Economy Introduction,1988)一书中提到“结构式力量”,与约瑟夫.奈强调的“同化式力量”颇具相通之处。这一学术渊源可有限地追溯到萨缪尔•P•亨廷顿(Samul P.Huntington)的《文明冲突论》(The Clash of Civilizations,1993)一文。美国《外交》杂志编辑认为,亨廷顿的“文明的冲突”是继美籍日裔学者福山的“历史终结论”(The end of history)、美国世界政治理论学者罗森诺的“后国际政治”的又一重要理论,同时也是自1947年乔治•凯南提出“遏制”思想之后最富有争议的国际关系理论,与约瑟夫•奈提出的“软实力”(soft power)理论一道,“为人们认识冷战后国际政治图景提供了新的理论空间和坐标体系”。亨廷顿的“文明冲突论”假设:当前世界最基本的冲突根源主要不是来自意识形态,也不是来自经济;人类的根本分歧与主要冲突来自文化和以不同文化体现出来的文明;全球政治的主要冲突将在具有不同文明的国家与种群之间展开;文明冲突将主导全球政治。

后来,约瑟夫•奈再次以论文《软实力再思考》(Soft Power:The Means to success in World Politics,2004)指出,软实力“不仅是影响力和说服力,它更是一种吸引力,吸引力常常导致默认”。它的来源主要有三种:“文化(在能对他国产生吸引力的地方起作用) 、政治价值观(当它在海内外都能真正实现这些价值时)及外交政策(当政策被视为具有合法性及道德威信时) ”。其中,文化(culture)吸引力是指普世性文化(universalistic culture),也就是具有全球吸引力的文化;意识形态(ideology)或政治价值观念(political values)吸引力是指以社会和政治制度形式体现出来的价值理念;外交政策(foreign policy)是指塑造国际规则和决定政治议题的能力。具体来说,就是指一个国家如果可以通过建立和主导国际规范(international norms)及国际制度(international institutions),从而左右世界政治的议事日程,那么它就可以影响他人的偏好和对本国国家利益的认识,从而具有软权力,或者具有“制度权力”( institutional power)。在上述三种来源中,文化和价值作为软实力的主要内容与其吸引力的关系比较密切(当然并非所有的文化和价值都有对外的吸引力,但反过来说,软实力中的吸引力更多地来自于文化和价值),而外交政策和软实力的关系则比较复杂。在这一理论体系中,软实力是一个要素集合,包括影响力、说服力和吸引力,其核心要素是文化、意识形态和国际制度。这种观点成为众多学者的共识。其中的代表人物和代表作品包括基欧汉(Robert O. Keohane)的《局部全球化世界中的体制、法律和政府》(Institutions,Law and Governance in a Partially Globalized World,2002)、迈克尔•巴纳特 (Michael Barnett)和雷德蒙•杜瓦尔(Raymond Duvall)的《国际政治权力》(Power in International Politics,2005),雅克•布道编著的《构建世界共同体:全球化与共同善》(2006),以及扎卡里亚(Fareed Zakaria)的《后美国世界》(The Post-American World,2008)等。

中国较早引入和阐述“软实力”概念的学者包括门洪华(译著《硬权力与软权力》,2005)、李少军(《国际战略报告》,2005)、倪世雄(《当代西方国际关系理论》,2006)和王逸舟(《中国国际关系研究(1995-2005),2006 》。对软实力概念发表过建设性创见的代表学者有庞中英(《关于中国的软力量问题》,2006)、姜奇平(《软实力的后现代意义:认同的力量》,2004)、陈玉刚(《试论全球化背景下中国软实力的构建》,2007)、张小明(《约瑟夫•奈的“软权力”思想分析》,2005)、李希光、周庆安(主编《软力量与全球传播》,2005)、胡键(《中国软力量:要素、资源、能力》,2006)等。

综上所述,众多中外学者从以国家为起点的软实力研究中逐渐发现:以文化为主体的软实力,是一种超越国家之上的同化力量,并且在超越过程中与国家、种族、宗教等各种力量谋求全面合作,追求着一个以平等、和平为前提的大同世界。在这个世界里,国家只是实现这一共同理想的价值基点之一,独立的社会个体、多元的非正式社群、国际化组织等等,都在成为有效的价值基点和行为主体。

笔者以为,从以文化为主体的软实力理论体系出发来看,这些主体都有着各自独特的优势。事实上,越来越多地立足于全球利益的文化人士、非盈利性国际组织正迅速成长为软实力的主流行动者。它们在提醒我们:研究软实力,不能局限于国家范畴,而要深入探索它多元的价值基点。

二、文化软实力的价值取向:全面融合

针对约瑟夫•奈的软实力概念,国内学者阎学认为,可分为政治软实力和文化软实力。学者陆钢则认为软实力的源头是文化、价值观和具有正统性(合法性) 的政策。文化实力不仅渗透于软实力的其他形式,成为软实力的核心要素,而且也渗透于硬力量。学者董立等人认为:约瑟夫•奈的“软实力”要素包括文化、意识形态吸引力、政治价值观和民族凝聚力,并认为软实力的核心部分主要是文化价值观及其政治价值观念的认同及其影响力。比较之下,笔者更趋向于学者姜奇平的观点,他认为约瑟夫•奈并没有能抓住软实力的核心和本质,软实力的核心是价值认同。这一观点表明:文化软实力的利益边界为什么会超越国家和民族之上,是因为价值认同的基点是独立的社会个体。在信息化和全球化的客观趋势之下,独立社会个体的利益边界正日益跃居国家、民族、宗教信仰之上。当然,独立社会个体同时也与这些传统的利益综合体密切合作。

整体上看,绝大多数学者都认可文化力是软实力的重要组成部分,具体指在经济活动中所产生和蕴涵的,推动经济文化紧密结合和协调发展过程的,以人为主体,通过人的活动所显示出来的精神力与物质力的综合结合力。

笔者之所以更趋向于姜奇平的见解,是因为他从信息学的角度分析认为,在信息化条件下,文化软实力进一步表现为话语认同。按他的观点,现代化中有两种不同方向的“价值认同”:一种是现代性工业化的价值认同,一种是后现代性信息化的价值认同。前一种认同,是使自我认同于社会,小我认同于大我;后一种认同,是使社会兼容于自我,大我还原于小我。工业化的价值认同,是一种合法性认同、意识形态认同、生产方式的认同。后现代认同的特点,在于潜意识认同,生活方式认同,重建主体的认同,是解构之后重建的价值认同。在未来现代化条件下,国家与国家的生存竞争,很大程度上要取决于国民个人的价值认同,即所谓“人民满意不满意”。其中既有共同利益的实现,也有个性化要求的满足。人民的满意越全面,国家的软实力就越强。“以人为本”的本身,就是一种软实力。文化是一种“准意识”形态,它包括意识形态未及的“细节”的、约定俗成的价值判断,生产方式之外的生活方式、正式制度和固化成果之外的行为和过程。意识形态与文化的关系,有点象意识与潜意识的关系。从这个意义上可以说,认同之争,开始从意识形态层转向潜意识形态层。民族文化与文化帝国主义争夺的前沿,都是人们潜意识中的价值认同,即潜移默化的认同。因此,以价值认同为核心的文化软实力,不仅体现在文化产品中,也体现在技术、经济之中。例如,游戏、动漫是否具有国际竞争力,争夺的不是技术,而是其中的文化软实力,或者叫软技术。又比如,体验经济、娱乐经济、休闲经济,所有这些以人为本、突出人性的经济形态,都与其中的文化软实力息息相关。

上述观点意味着我们至少要从两个角度来解析文化软实力:第一,从信息传播的角度解析文化软实力;第二,从价值形态的角度解析文化软实力。

约瑟夫•奈自己也明确指出“……硬实力和软实力都很重要,但在信息时代,软实力正变得比以往更为突出。”笔者以为:如果说“硬实力”的竞争进程高度同步于全球经济一体化,那么“软实力”竞争进程则高度同步于全球信息一体化,它与计算机互联网络、卫星通讯网络的发展亦步亦趋。

——从1989年到1996年,商品和服务的国际贸易额是以平均每年6.2%的速度增长的,几乎为同期全世界国内生产总值平均年增长速度3.2%的1倍。

——从1961年伦纳德.克兰罗克(Leonard Kleinrock)博士发表分组交换技术的论文,建立互联网标准通信方式,到1983年形成TCP/IP(传输控制协议/互联网协议)”,发展到1993年前后,互联网开始实现爆炸性的增长乃至普及。

事实上,如果将软、硬实力视为非物质和物质形态的价值交流与交易,只要涉及有序的分工和合作,第一前提就是特定信息的传播与沟通。信息在提供者与需求者之间点对点的及时、双向传递最具效率。然而,信息传播过程中要实现点对点的精确定位,成本往往远远高于获得特定信息的收益,而且相当多的信息交换并不明确地涉及经济利益的交易,人们便难以衡量信息提供者与需求者之间的交易成本或收益。因此,人类社会的信息传播与沟通没有采取以物易物的等价交易模式,而是选择了大众媒介这一低成本、大容量传播有着较高冗余度信息的方式,一方面有效地降低信息传播与沟通的成本,另一方面也尽可能地顾及到信息传播的效率与有效性,从而促成社会共识的产生。

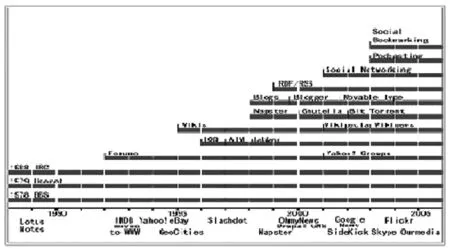

对此,我们不妨通过细察互联网技术的演进路径来作出大体推论。

第一波:个人主义互联网第二波:社群主义互联网

图1 互联网技术及特点演进图谱

资料来源:笔者根据“2006年度中国首届传媒创新年会”资料整理绘制

上图清晰显示:就在1990年前后,新兴传播媒体从“点对点”的个人主义信息网络逐步发展出“面对面”的社群主义信息网络,这一方面大幅度降低了信息跨境传播的成本,带来无域化网民全球性的大规模增长;另一方面则实现着日益精确化的分众化传播,持续提升了信息公民个人的文化动能和经济动能,也就是以个人努力影响和作用于整个人类社会的能力。换句话说,个人创造其物质财富和精神财富的边际成本,随着信息流和物质流在全社会范围内合理分配成本的持续降低而持续减少。借用国际贸易的理论来阐释,我们可以认为:以国际贸易为代表的硬实力竞争,是为了最大范围和限度地实现区域比较优势和全球化均利;那么以文化贸易为代表的软实力竞争,则是为了最大范围和限度地实现区域文化增长和价值融合。

事实上,网络社会的崛起使现代性和晚期现代性的认同,无论是建构还是解构,都遇到问题。卡斯特在《认同的力量》中,提出了不同于现代性和晚期现代性的路径。卡斯特把认同分为三种形式,即合法性的认同、拒斥性的认同以及计划性的认同。由合法性的认同产生公民社会,拒斥性的认同产生公社与社区,而计划性的认同产生主体。卡斯特倾向计划性的认同。他认为“主体并非个性,即使它们是由个体所产生。”也就是说,“从个体转化成主体有赖于两种主张的必然性结合:一个是相对于社区的个人,一个是相对于市场的个人。”卡斯特强调,计划性的认同,“精确地源于网络社会新的特征”。这一观点明确指出:具有文化价值认同的个体或主体,构成文化软实力,同时也是软实力真正的价值基点,而不是国家或民族。因为网络社会中话语的认同,首先是基于人的自由而全面发展的语义;其次是从互联的人的整体中,发挥个体的主体意识。

笔者以为,媒体在这个过程中的作用是多元的、复杂的。汤林森在《文化帝国主义》中就认为,媒介并不是现代文化的中心,它只是中性地、平等地扩散。真正对人们的价值认同产生影响的,是全球化以及不同国家软实力之间的较量。发达国家借助硬实力的强大,利用全球化将消费主义文化推广成一种普世价值,消解着穷国的民族文化。

当信息在高速网络上得以及时、海量的传播,从而有效缓解和消除人们心中传统的区域空间隔离感,乃至区域利益的差异感和对立感时,以文化和制度为主体的各国软实力价值体系,会自然地产生一种融合趋势,这是一种自发的内在力量。唯一的地球是它的物质基础,人类共同的、有限的福祉是它的非物质基础。软实力概念的出现与成熟,恰恰代表着一种超越国界和民族利益的新界线的形成与扩张。因为,在硬实力的竞争中,我们看到的是有形价值物在各区域和国家之间的此消彼涨,还能找到一些虽然自私自利但却有现实基点的逻辑;而在软实力的竞争中,我们看到的却是无形、无价,通常具有唯一性、非独占性且难以再造的文化价值体的减少、衰退乃至灭绝。如果不与相关经济利益混为一体,这些文化价值体的无形性和非独占性意味着它可以被任何喜爱它的人所拥有,且不会因此侵害到其他任何人的利益。因此,发展各国软实力最有效的实践路径就是尽最大可能去合作,而不是非此即彼地竞争。而且,这是客观现实的大势所趋,不是理论性的说教。全球金融危机、全球环境危机的解决,都需要依赖于各国相关价值观念的有机融合,也就是软实力的全球性提升。当然,现阶段来看,国家依然是实现这种融合和提升的有效行为主体,因为即使从综合国力竞争的角度看,基于软实力的多元合作与独立国家和民族的利益也并不存在必然冲突,国家和民族是现实世界里最常态的权利集合体,是可以依赖的合作对象。

如果我们简单地认同约瑟夫•奈教授关于软实力是一种“通过吸引力而非威逼或利诱达到目的,是一国综合实力中除传统的、基于军事和经济实力的硬实力之外的另一组成部分”的概念,①就等同在逻辑上认同了“恐怖主义战争”、“贫富两极扩张”、“民族冲突加剧”等现象的合理性,因为这些事实的主要根源是国力强盛者希望广泛推行自己的价值体系,以达到同化其他国家或民族文化与制度的目的,而并非物质利益的直接冲突或矛盾。因此,我们需要从理论高度确认并强调:软实力内在价值取向和最高宗旨,是实现最大限度的多元融合而非竞争。

三、文化软实力的价值形态

基于前文对软实力价值基点与价值取向的阐述,我们进一步来关注文化软实力的价值结构,以利战略与策略的形成与实践。

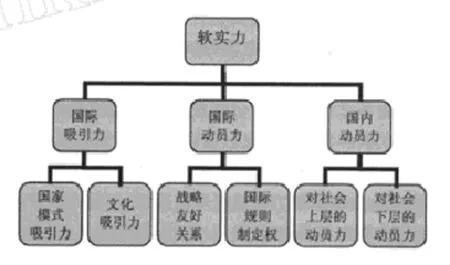

图2 软实力的构成要素

很显然,上图代表着相当一部分学者的“工具论”认识,将文化软实力作为高度可控的某种国家工具,与前文已然作出的论断有一定距离,但仍不失可借鉴性。因为从民众价值观着手予以劝服,的确可以作为解析文化软实力价值形态的可靠基点。许多学者从语言入手来研究文化软实力,内在逻辑起点同样是“劝服力”,因为语言是劝服的第一要素,众多基本元素沉积出丰富的文化自然体,进而是制度形态的文化生成体,它们共同的归宿是大同之下的文化融合体。

图3 文化软实力的价值形态

汉语,目前是全球使用人数最多的语言。②许多中外学者都曾推断,中华文化的源远流长,与汉字非同一般的表达力和融通力密切相关,它的内容与形式历经数千年仍保持高度一致,并在信息交流的实用功能之外,发展出书法、雕刻、绘画等多项美学功能,自觉承担起了持续向内整合中华文化的特殊使命。笔者以为,梁漱溟先生所谓“中国人的气味”,有很大部分就源自中国汉字的方正与通达。从汉字作为中国软实力核心要素的意义上讲,如何让汉字的“文化气味”在计算机互联网时代得以合理延续,可算得是一个重要的战略问题。事实上,作为软实力价值主体的文化与制度,其价值兑现的重要前提之一就是最大范围地进行价值传播,这既包括特定文化体内部的不同民族、阶层之间的价值传播,也包括与不同文化之间的跨界传播,而且这两者互通互补。例如基于以和为贵的君子之道,中国很多皇朝都追求以邻国自愿臣服代替武力出征,并对臣服国的文化持以海纳百川的开放态度。中国历史上国际化程度最高的盛唐时期,也由此成为至今为止中国国家软实力最强盛的时期之一。它凭借经济繁荣、政局稳定而发展、完善了中华民族天人合一的灿烂文化,并以“拿来主义”姿态,笑迎印度佛学和罗马医术,并穿戴胡民服饰和波斯珠宝,同时更把自己的儒家思想、茶道、丝绸、造纸术和印刷术远远传播到东南亚、非洲和欧洲,逐步形成并完善了异国各族自愿朝贡的制度体系。这些邻近国家以自愿交纳贡品的方式,在确保国家独立的前提下,寻求中国帝王赐封,以获得政治庇护、经济援助和文化分享。中国皇帝则以“予多取少”的原则来处理与周边国家的关系,赢得朝贡国尊重和拥护的同时,不断强化中国在亚太地区的中心位置。这种体制虽并未实现完全的平等,但确实是依靠文化感召力和同化力,以非武力形式成就了唐朝盛世的软实力,提供了一种切实可行的历史参考:以和谐共处方式,谋求包含国家利益在内,又超越国家利益,以天下利益为重的文化制度和实践形态。这可谓中国文化对全人类福祉作出的重大贡献,从中亦可见证“一国两制”里的先贤智慧和中国软实力的巨大潜能,因为它指明了一条基于独立社会个体的集体努力,形诸于民族文化和国家制度,最终惠泽天下的软实力发展路径。这一路径与当下遍及全球的各类互利合作组织的实践思路异曲同工。

基于以上综述,我们需要在国家之外,启动、开掘、融通更多有效的文化软实力行为主体,尤其是独立社会个体、社群和国际组织,在它们与国家意志之间谋求更多自发的融合和自愿的合作,切实地从语言、艺术到道德、伦理,再到经济、社会制度,步步为营地付诸长期的战略性努力,以促成中国文化软实力的可持续提升。