用户满意度与图书馆服务质量管理

张淑琴

(河南大学图书馆,河南 开封 475000)

1 用户满意度与服务质量管理

1.1 用户满意度

用户满意度 (Customer Satisfaction Index,CSI),又叫用户满意指数,最早是由设在美国密西根大学商学院的国家质量研究中心和美国质量协会共同发起并研究、提出的一个经济类指数。用户满意度是指用户对企业以及企业产品或服务的满意程度。用户满意度也是用户对企业的一种感受状态,并且在这种感受状态下更容易激发交易行为的发生。研究也表明,不满意的用户会把他们的不满意告诉7~20的人,而满意的用户只会把他们的满意告诉3~5个人。

1.2 用户满意度与服务质量管理

用户满意是服务质量的最终确认。服务的内在质量和用户满意度构成了质量的全面含义。事实上,从20世纪80年代以来,质量的概念发生了极大的变化。过去质量由生产确定,使用技术术语来定义,现在则改为由市场确定,使用用户满意(Customer Satisfaction)来定义。在质量管理方面也产生了以用户满意为导向的趋势。全面质量管理与传统质量工程的根本区别在于:传统质量工程只关注产品质量,而全面质量管理是旨在通过将质量与用户满意度结合达到长期的商业成功。在这个现代质量时代,提高用户满意度是成功的基本要求。由于日益增长的市场竞争,留住老用户群、并扩大市场份额的唯一途径就是提高用户满意度。研究证明,吸引新用户需要付出的成本是留住老用户需要付出成本的五倍,全面质量管理使越来越多的企业进行调查来测量用户满意度。例如,在美国,从1994年10月起开始每年公布一次美国用户满意度指数 (American Customer Satisfaction Index,ACSI)。 瑞典在1989年、 德国在1992年都有类似的用户满意度指数出现,根据调查得到的用户满意度指数对全国的工业与服务业进行宏观指导和改进,企业则根据用户满意度的结果进行质量改进。

迄今为止,共有包括韩国、欧共体在内的22个国家和地区设立了自己的研究机构,并开始逐步推出全部或部分行业的用户满意指标。

2 图书馆服务用户满意度模型

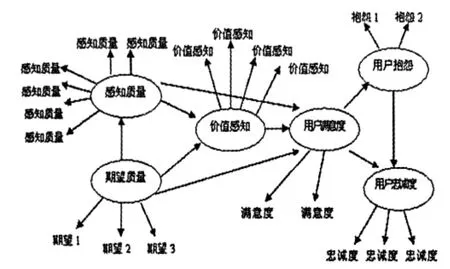

图书馆服务质量用户满意度模型是由6个潜变量构成的结构方程模型。6个潜变量包括:期望质量:用户在接受某项服务之前对服务质量的期望水平。感知质量:用户在接受某项服务时实际感受到的质量水平。感知价值:用户综合了某项服务的质量和价格因素以后对所得利益的感受。用户满意度:用户接受某项服务的实际感受与期望值比较后的心理状态测度。用户报怨:用户因服务质量问题向他人或有关组织表示不满。用户忠诚度:用户对服务质量感到满意而形成与该品牌或该企业的特殊关系,表现为重复选用可能性高,价格敏感性低等等(见图1)。

图1 用户满意度结构模型

上述6个因素为潜变量,每个潜变量都由与之对应的观测变量决定。

3 用户满意度测评指标体系的建立

3.1 建立用户满意度测评指标体系的意义

建立用户满意度测评指标体系是用户满意度测评的核心部分,在很大程度上决定了测评结果的有效性、可靠性。

由于用户期望、用户对质量的感知、用户对价值的感知、用户满意度、用户抱怨和用户忠诚均为潜变量,都不是可以直接测评的。因此,需要对潜变量进行逐级展开,直到形成一系列可以直接测评的指标,这些逐级展开的测评指标构成了用户满意度测评指标体系。

通过用户满意度测评指标体系,可以实现如下功能:其一,测量和评价企业目前的用户满意度;其二,了解用户的想法,发现用户的潜在要求,明确用户的需要、需求和期望;其三,检查组织的期望是否达到了用户满意,是否提高了用户满意度,以便制定新的服务改进措施以及新的组织发展战略与目标;其四,能够分析组织为达到用户满意而进行改进的方向:是否应该转变经营战略或经营方向,从而紧随市场的变化而变化;最后,增强组织的市场竞争能力和盈利能力。

3.2 建立用户满意度测评指标体系的原则

3.2.1 测评指标必须是以用户为中心的。建立用户满意度测评指标体系要准确把握用户的需求,选择那些用户认为最关键的测评指标。“由用户来确定测评指标体系”是设定测评指标体系最基本的要求。

3.2.2 测评指标必须是能够控制。用户满意度测评指标能促使企业明确改进的方向,采取具体的改进措施。但如果企业在某一领域无条件或无能力采取行动加以改进,则暂不强调该方面的测评指标。

3.2.3 测评指标必须是可测量的。用户满意度测评的结果是一个量化的值,因此设定的测评指标必须是可以进行统计、计算和分析的。

3.2.4 建立用户满意度测评指标体系还需要考虑到与竞争者的比较,设定测评指标时要考虑到竞争者的特性。

4 图书馆服务用户满意度测评指标体系

遵循上述的建立用户满意度测评指标体系的原则,通过对图书馆服务本质的分析,建立的图书馆服务用户满意度测评指标体系(如表1所示)。

表1 图书馆服务的用户满意度测评指标体系

该体系包括三层指标,一级指标是图书馆服务工作的总体用户满意度,二级指标是用户满意度模型的6个潜变量,三级指标包括20个可以直接测量、计算的细化指标。三级指标可以通过问卷调查的方式得到,二级指标、一级指标可以依赖基础数据,通过既定的统计模型得到。因此,表1所示的用户满意度测评指标体系建立了基础数据、观测变量和潜变量之间的关系。

另外,用户满意度指标体系会随着环境及用户的变化而变化:一些今天用户认为不重要的因素,有可能明天会成为用户关注的“焦点问题”。因此,图书馆服务的用户满意度测评指标体系不是一成不变的,应该对用户的期望和要求进行连续地跟踪与研究,了解用户期望和要求的变化趋势,以此对图书馆服务的用户满意度测评指标体系做出及时的调整。

5 图书馆服务质量的管理

5.1 加强服务质量管理,提高用户满意度

在图书馆工作中必须牢固树立用户满意的服务理念。图书馆的整个经营活动要以用户满意度为中心,从用户角度,用户的观点而非图书馆自身利益的观点来分析考虑用户的需求。目前在企业中提倡的用户满意服务战略思想就是企业的全部经营活动都要从满足用户的需要出发,以提供满足用户需要的产品或服务为企业的责任和义务,以满足用户需要,使用户满意为企业的经营目的。

据报道,在美国,从汽车业到银行、旅游等服务性行业现都已开始发布用户满意度排行榜。目前全球共有20多个国家设立了全国性的用户满意度指数。我国的各行业,尤其是图书馆这个以服务为核心的行业,有必要借鉴国外先进经验,牢固树立用户满意的经营理念,在此基础上全面加强服务质量管理,努力提高服务质量。

5.2 分析差距原因,改善服务质量

加强图书馆服务质量管理还要分析为什么存在质量问题的实际原因,以便进一步改善服务质量。

服务具有无形性、不可储存性、生产与消费同步性和差异性等特点,国内外学者均认为服务质量是一个主观的范畴,它取决于用户对服务质量的预期(即期望的服务质量)同其实际体验到的服务质量水平的对比。如果用户所体验到的服务质量水平高于或等于用户预期的服务质量水平,则用户会获得较高的满意度,从而认为企业具有较高的服务质量,反之,则会认为企业的服务质量水平低。1988年美国学者Berry,Zeithaml和Parasuraman推出了一种被称为 “差距分析模型”的分析方法,从中分析服务质量问题产生的原因并帮助管理者了解应当如何改进服务质量。

在图书馆服务工作中,可以通过控制服务工作中的五种差距达到改善服务质量的目的。

5.2.1 控制用户期望服务质量与图书馆管理者认知的用户期望之间的差距

这个差距是最主要和最直观的,是其他差距存在的基础。产生这种差距的原因有双方面,从读者方面来看,不同读者有不同的期望,即使同一读者的期望也是随时间和条件变化;从图书馆方面来说,并不能总是正确感知用户的期望或由于条件的限制难以满足读者的需求,因此产生了这种差距。分析、研究读者的期望是弥合这一差距的切入点。用户调查的数据收集,用户调查结果的使用,用户对服务中问题的针对性以及图书馆管理者与用户之间的直接联系等方法都是缩小这二者的差距的有效手段。

5.2.2 控制图书馆对期望的认知与服务质量标准的差距

图书馆可能正确地了解用户的需求却没有建立明确的服务标准。服务标准应该是全方位并具体细微的,倘若服务规则不能精确一致地反映读者需求,必然导致差距的产生。例如,图书馆规定了要向读者提供“快速”和“及时”的服务,但没有明确规定时间的界限;或者门上标明了开放时间,但有的到了时间门上还挂着锁,有的虽然开了门,因为要整理内务却让读者在门外排队等候等等。

因此,正确认识用户期望并在确定用户的需求与期望重点之后设置正确的服务目标。图书馆应制定明确的服务质量标准,对重复性的、非技术性的服务实行标准化。

5.2.3 控制服务质量标准与实际传递服务的差距

这种差距是指图书馆虽然制定了服务标准,但向读者提供的服务没达到服务标准的要求,未能使读者满意。控制此差距的有效方法是加强图书馆人力资源建设,注重“人本管理”、“柔性管理”,建立健全相应的激励机制等。

5.2.4 控制图书馆实际传递服务与外部沟通的差距

过度的宣传承诺是造成此种差距的主要原因。例如图书馆对外宣称馆藏是如何丰富,而读者却发现藏书陈旧,找不到自己需要的资料;有些图书馆工作人员不了解或不关心图书馆对外所做的宣传与承诺,以至于在服务过程中出现了承诺与兑现的脱节。控制此差距的有效办法是要避免对图书馆所提供服务的过度宣传承诺,并增强全体馆员的责任感、事业心和敬业精神。

5.2.5 控制用户期望与实际感知服务间的差距

这种差距是指是指用户体验和感觉到的服务质量与自己预期到的服务质量不一致。受市场经济的影响,读者往往以消费者的角度看图书馆提供的服务。借用营销学的原理:用户的满意度=总价值/总成本。因此,在实际工作中,图书馆应努力提高用户的总价值,降低用户成本,比如实行电话查询、网上预约、续借等。

5.3 大力推行全面服务质量管理

在此借用美国经济学家菲根堡姆的全面质量管理的概念,提出图书馆的全面服务质量管理,它是指由企业所有部门和全体人员参加的以服务质量为核心,从为用户服务的思想出发,综合运用现代管理手段和方法,建立完整的质量体系,通过全过程的优质服务,全面满足用户需求的管理活动。

在图书馆工作中更强调全馆的服务质量管理、全员性的服务质量管理、全过程的服务质量管理。图书馆的各级管理工作、全体人员都要关心服务质量,参与服务质量管理,并为用户提供全程的优质服务。

[1] 张公绪,孙静.新编质量管理学[M].北京:高等教育出版社,1997.

[2] 常金玲.信息系统的开发与质量管理[M].河南:黄河水利出版社,2005.

[3] 曾庆霞.服务质量管理理论在读者服务工作中的应用[J].科技情报开发与经济,2006,(16).

[4] 樊怡菁.图书馆服务质量管理的新理念[J].图书馆论坛,2003,(4).

[5] 李海英.高校图书馆服务质量管理体系[J].河南图书馆学刊,2006,(2).

[6] 袁顺洋.图书馆服务质量管理模式的建构研究[J].情报杂志,2006,(7).

[7] 沈秀琼.论图书馆服务的质量管理[J].图书馆学刊,2001,(5).

[8] 张连霞.从图书馆员角度谈高校图书馆服务质量的管理[J].河北建筑科技学院学报,2006,(2).