1981—2000年四川夏季暴雨大尺度环流背景特征

陈栋,顾雷,蒋兴文

(1.中国气象局成都高原气象研究所,四川成都 610072; 2.中国科学院大气物理研究所季风系统研究中心,北京 100080)

1981—2000年四川夏季暴雨大尺度环流背景特征

陈栋1,顾雷2,蒋兴文1

(1.中国气象局成都高原气象研究所,四川成都 610072; 2.中国科学院大气物理研究所季风系统研究中心,北京 100080)

利用四川盆地及周边地区1981—2000年逐日降雨量资料和ECMWF逐日4次再分析资料,合成分析近20 a发生在四川夏季的22次典型暴雨过程的大尺度环流背景特征。结果表明,四川夏季暴雨的发生具有显著的轴向分布性和区域移动性特征。西伸的西太平洋副热带高压、北上东进的伊朗高压及高原东部的弱高压、活跃的孟加拉低压和影响四川北部的中高纬长波分裂的低压槽共同作用形成了四川暴雨发生阶段的特殊的“鞍”型大尺度环流背景。在“鞍”型大尺度环流背景下,有利于西南支孟加拉湾水汽和南海水汽输送在四川盆地形成低层辐合,同时在高层形成西南—东北的轴向急流辐合带,水汽输送散度负的大值区即为暴雨发生的主要落区。此外,四川北部在两高压相夹下,有利于高纬度大尺度的两高一脊环流调整产生的弱槽携带冷空气影响四川盆地,形成高层弱冷干与低层强暖湿的强垂直对流不稳定。对比40 a四川夏季平均环流可知,导致四川夏季暴雨发生的“鞍”型大尺度环流背景特征极为显著,具体表现为:西太平洋副热带高压西伸到110°E附近,青藏高原西侧伊朗高压偏北、青藏高原高层南压高压偏东,而高原低层有弱高压,四川北部冷槽显著偏南。

暴雨;大尺度环流;合成分析;“鞍”型背景

Abstract:Based on the observed daily precipitation data and ECMWF reanalysis data from 1981 to 2000, the characteristics of large-scale circulation background of twenty-two typical processes of summer heavy rainfall in Sichuan are analyzed by the composite method.Results show that there are obvious characteristics of axial distribution and regionalmoving for summer heavy rainfall in Sichuan.The special large scale background of saddle pattern in the stage of heavy rainfall of Sichuan is formed by the combined action of the western Pacific subtropical high shifting westward,the Iran high center strengthening and moving northeastward,the active low pressure of the Bay ofBengal,and low pressure troughs in the northern part of Sichuan separated from the eastward propagation and adjustment of atmospheric long waves at middle and high latitudes.Under the background of saddle pattern,it is favorable for the for mation of the low level convergence ofwater vapor transportation from theBay ofBengal and South China Sea and the upper levelconvergence belt from southwest to northeast over Sichuan.The main areas of heavy rainfall are corresponding to the negative center ofwater vapor transportation divergence.Moreover,the strong instability of vertical convection(weak cold dry air in the upper layer,and strongwar m moist air in the low layer)was caused over northern Sichuan Basin between the two high pressure systems,which is favorable for cold air activity by the low pressure troughs separated from the east ward propagation and adjustment of at mospheric longwaves atmiddle and high latitudes.Contrast to summer average circulation from 1961 to 2000 in Sichuan,it is very remarkable for the special large scale background of the saddle pattern leading to the summer heavy rainfall in Sichuan,namely the western Pacific subtropical high shifting westward near to 110°E,the Iran high center being northward,the South Asia high being eastward,the weak high pressure system occurring at low level over the Tibet Plateau,and the low pressure troughs being southward over the northern Sichuan.

Key words:heavy rainfall;large-scale circulation;composite analysis;saddle pattern background

0 引言

暴雨天气的发生发展是大尺度与中小尺度天气系统相互作用的结果,因此在大尺度背景下的中小尺度天气系统的活动直接导致了暴雨的发生[1]。暴雨是一种中尺度现象,但它的发生与大尺度风场、湿度场和气层的稳定度有关[2]。暴雨是在有利的大尺度环流条件下产生的,这是大尺度系统对暴雨的制约作用,暴雨出现后反过来又影响大尺度气象要素的分布[3]。中尺度对流系统是在某种特定的大尺度环境中产生的,这种大尺度环境可能在中尺度对流系统产生前就已经存在[4]。在过去的70 a里,关于长江流域夏季降水的气候特征、环流形势以及中尺度结构方面已有许多研究成果[5-11]。统计分析结果表明,夏季西太平洋副高的3个参数(面积、强度和脊线纬度)与长江流域夏季降水存在很高的相关[12-14]。此外,中国夏季的降水与副热带高压、中高纬环流的变化密切相关[15-16],在夏季风环流背景下,在青藏高原的影响下,在副热带高压的西侧和北侧季风暴雨具有频发性[17]。

四川盆地位于长江中上游地区,也是中国暴雨的多发地区之一,其复杂的地形地貌,和处于青藏高原东侧的特殊地理位置都导致了四川盆地夏季复杂的暴雨天气系统。就四川盆地的大尺度环流影响系统而言,Tao和Chen等[18]给出的东亚夏季风环流形势图与张庆云和陶诗言[14]在前者基础上给出的夏季东亚季风和印度洋季风环流特征图反映了影响四川盆地降水的几个重要的大尺度环流系统。目前,对长江中下游地区的梅雨锋的大尺度影响系统研究比较深入,相比之下,对于长江中上游,尤其发生在青藏高原东侧四川盆地的夏季暴雨过程的大尺度环流背景特征的研究涉足较少。因此,通过对四川盆地及周边地区1981—2000年逐日降雨量资料的普查,筛选分析近20 a发生在四川的夏季典型暴雨过程,同时,利用ECMWF1981—2000年逐日4次再分析资料合成分析四川夏季(6—8月)暴雨天气系统产生的大尺度环流背景对四川暴雨发生机理研究具有重要意义。

1 近20 a四川典型大暴雨过程

四川夏季暴雨具有显著的区域性特点,其发生机理在中小尺度方面取得了很多进展,研究中发现其发生的大尺度环流背景场也具有显著特征。因此,通过对四川盆地及周边地区1981—2000年逐日降雨量资料的普查,以日降水量大于100 mm、降水面积大于5 000 km2为条件分析并筛选得出了近20 a发生在四川的夏季典型区域性暴雨过程22次(表1),以此对四川夏季暴雨发生的大尺度环流背景进行合成分析。

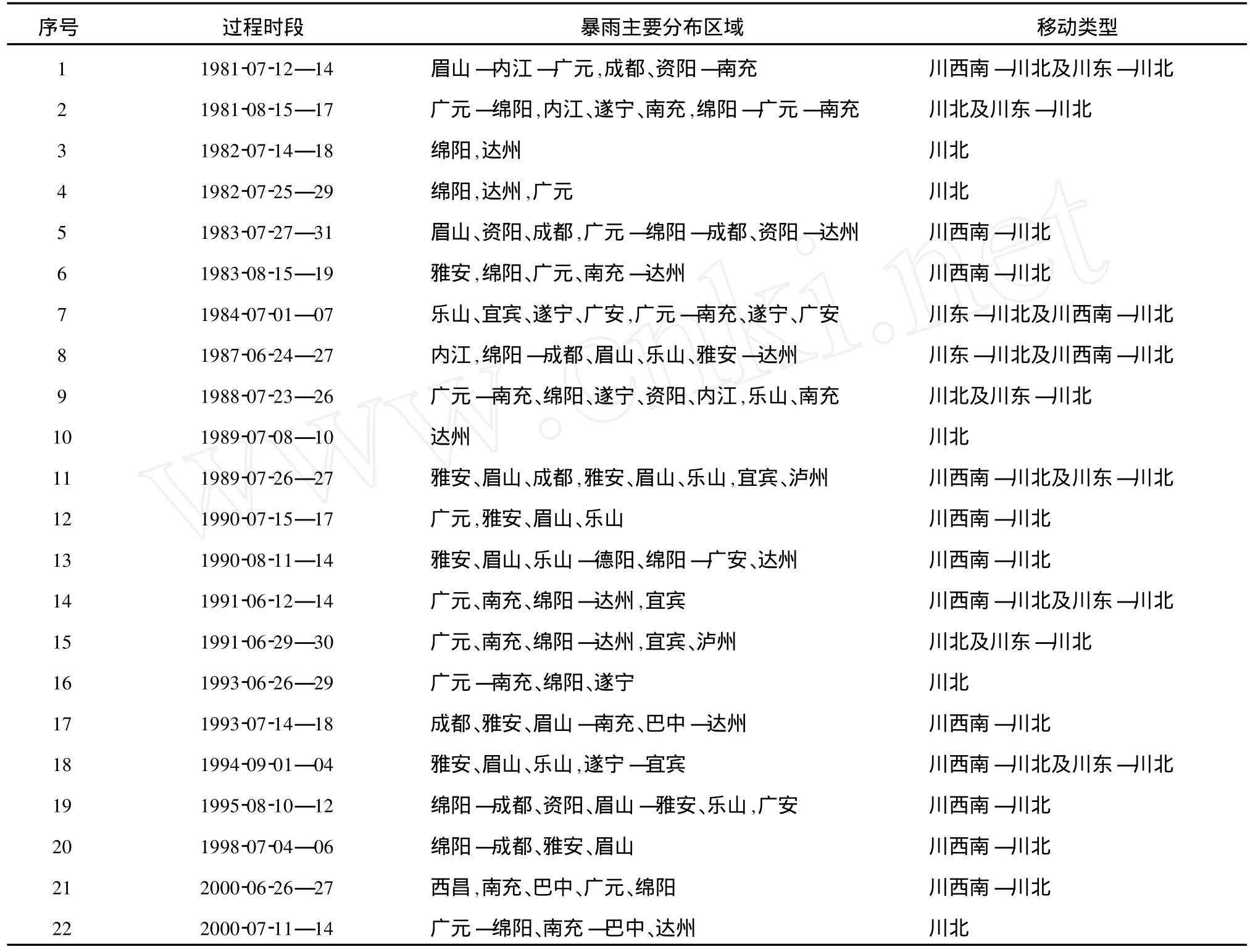

四川夏季暴雨的发生具有显著的轴向分布性和区域移动性特征。为了直观描述,对22次暴雨过程降水计算平均(图1),近20 a四川夏季典型暴雨中心显著分布在3个区域:川西南的雅安、眉山和乐山;川北的绵阳、广元和南充;川东北的达州。此外,四川夏季典型暴雨分布以川西南到川东北形成轴向分布,大暴雨发生区域占四川面积1/3以上,暴雨发生区域占四川面积1/2以上。同时,表1中四川夏季暴雨主要分布区域给出了暴雨过程发生的主要降水区域及移动趋势,四川暴雨存在川北平移型,川西南—川北轴向移动型,川东—川北移动型三种基本移动趋势。轴向分布性和区域移动性特征反应了四川暴雨的特殊性,而特有的大尺度环流背景是决定四川夏季暴雨具有此显著特征的关键因素。

表1 1981—2000年22次夏季暴雨过程的分布区域和移动类型Table1 D istribution areas and m oving types of22processes of summ er heavy rainfall in Sichuan from1981to2000

2 四川暴雨的显著“鞍”型大尺度环流背景

青藏高原东侧地区是受到最多大尺度系统影响的典型地理区域,夏季东亚季风的变化、西太平洋副热带高压和东部沿海台风的阻塞作用、位于高原东侧的南支西风的绕流和孟加拉湾的水汽输送、中高纬长波调整中的分裂槽、青藏高原夏季高空热高压以及南亚高压,诸多系统共同作用建立了四川夏季暴雨发生的独特的复杂的大尺度环流背景。

四川夏季暴雨的产生与西南低涡以及高原低值系统移动等中小尺度系统有直接关系,通过对2000年后发生在四川的典型暴雨过程利用观测资料分析诊断后发现在四川暴雨发生阶段存在显著的“鞍”型大尺度环流形势:四川盆地北部受中高纬长波调整分裂低压槽影响,四川盆地西南孟加拉湾季风槽比较活跃,南海季风输送受西风输送作用在四川盆地东南形成弱横槽,以及西太平洋副高西伸到四川东部与青藏高原中部高压的共同作用,且在此形势下极利于对流不稳定的发展[19]。因而,为了证实“鞍”型大尺度环流形势在四川夏季暴雨中的普遍性和显著性,对1981—2000年夏季(6—8月)四川22次典型暴雨过程的高度场、风场、水汽输送以及温度场进行合成分析。

2.1 “鞍”型大尺度环流背景的建立

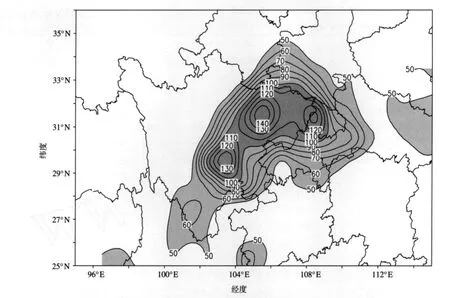

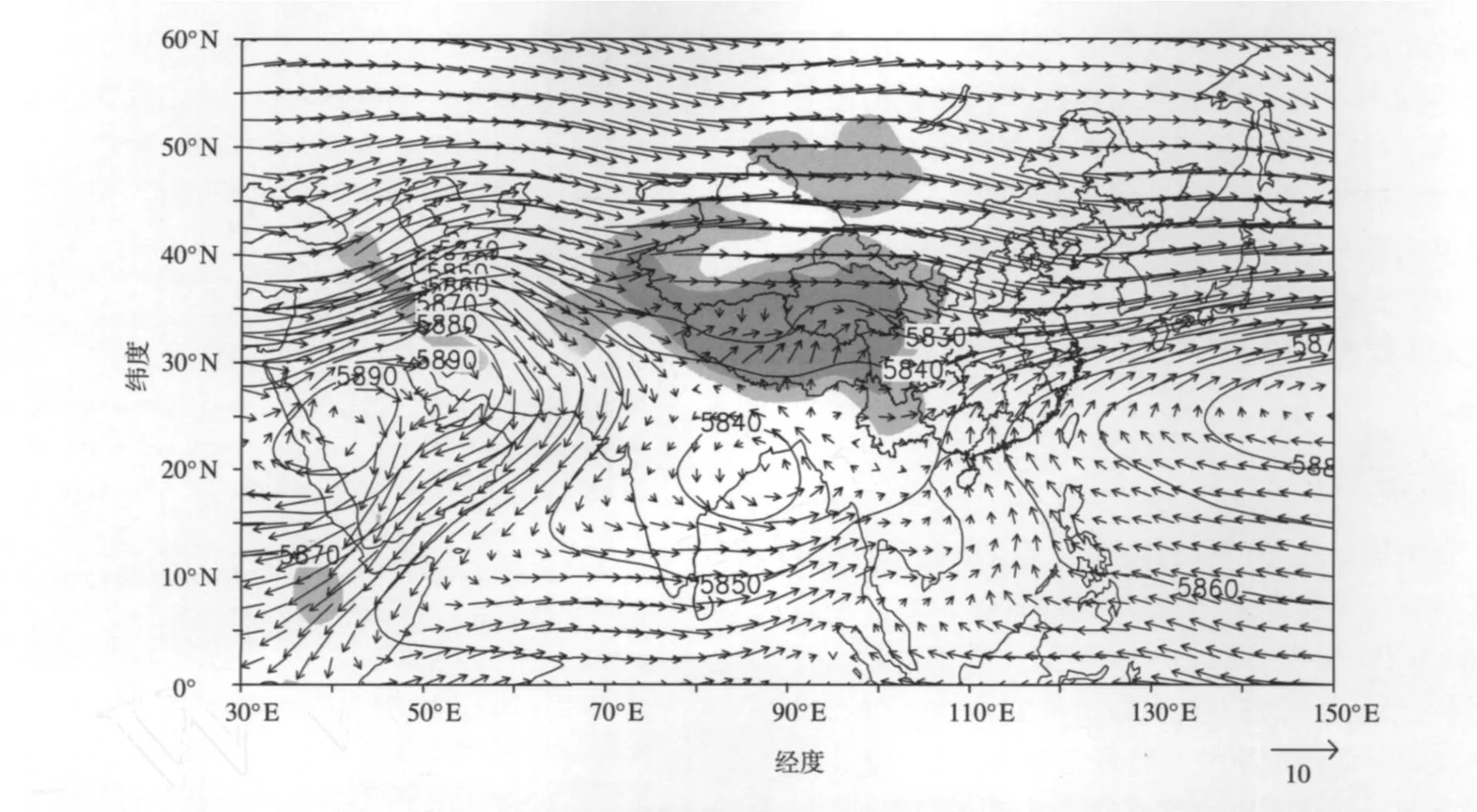

四川夏季(6—8月)暴雨过程的500hPa位势高度和风矢量的合成场(图2)滤除了不稳定场的影响,在大尺度环流形式上表现为:在东亚夏季风作用下,西太平洋副热带高压加强,其5 870gpm高压舌西伸至四川盆地东侧;伊朗高压加强东进北移,青藏高原西侧为高压控制区,同时青藏高原东部有弱高压脊存在;在两大高压之间,孟加拉湾低压活跃,且东移北上到青藏高原南侧;在中高纬的两槽一脊调整下,四川盆地北部有显著的弱槽影响。上述分析表明,西太平洋副热带高压西伸、伊朗高压北上东移且高原东部的弱高压和活跃的北移孟加拉低压、影响四川北部的中高纬长波分裂的低压槽共同作用形成了四川暴雨发生阶段的显著的“鞍”型大尺度环流形势。

图1 四川夏季暴雨平均过程雨量分布(浅色和深色阴影分别为平均过程雨量大于50mm、100mm的区域;单位:mm)Fig.1 D istribution of average process precipitation of summ er heavy rainfall in Sichuan(The light and dark shaded areas represent the precipitation greater than50mm and100mm,respectively;units:mm)

图2 合成的四川暴雨过程500hPa位势高度场(单位:gpm)和风矢量场(单位:m·s-1)(浅色和深色阴影分别为地形高度大于1 500m、3 000m的区域)Fig.2 Composite500hPa geopotential height(gpm)and w ind vector field(m·s-1)of heavy rainfall in Sichuan(The light and dark shaded areas represent the terrain height greater than1 500m and3 000m,respectively)

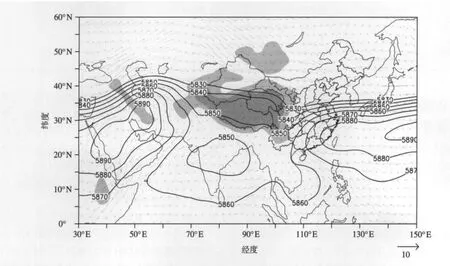

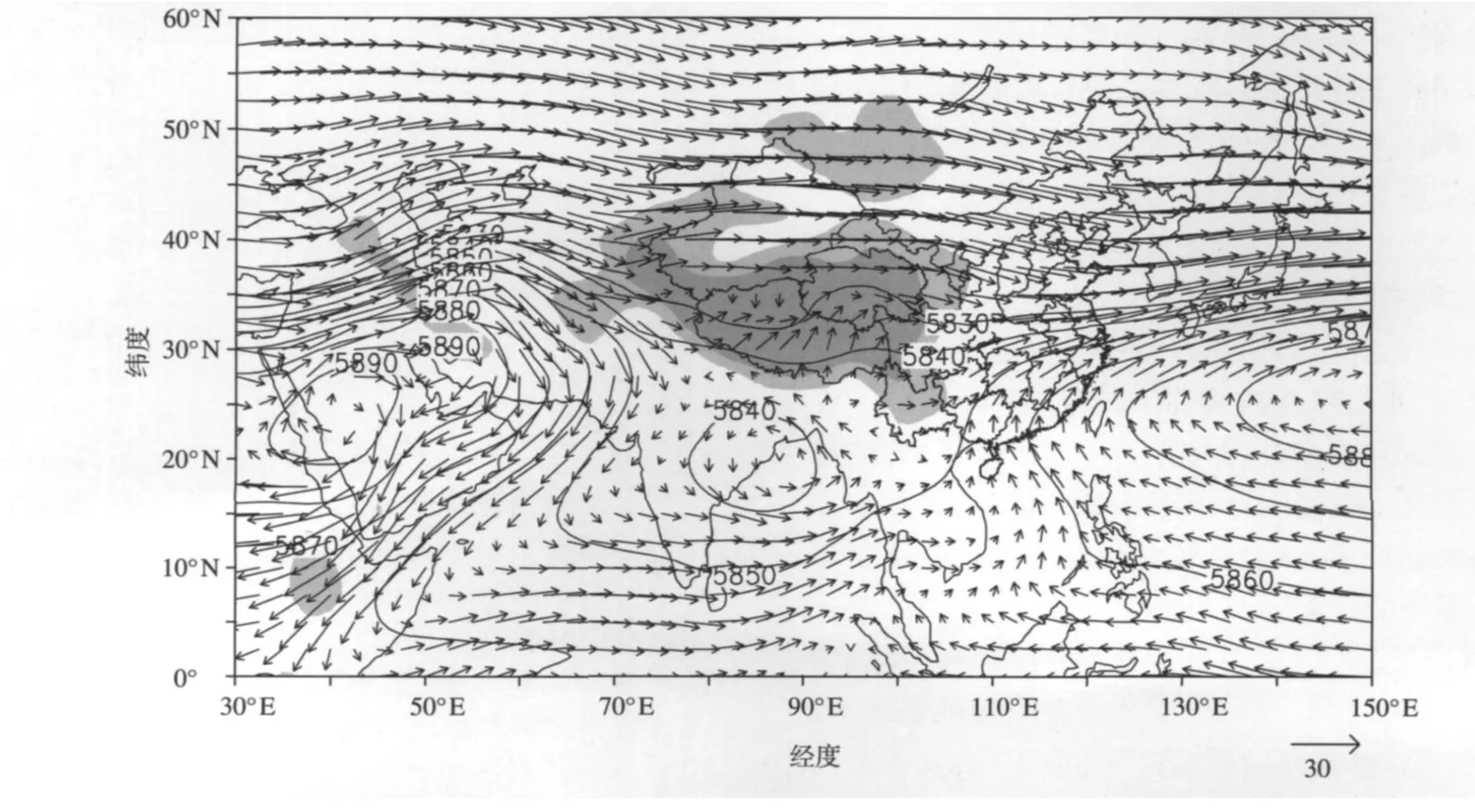

四川盆地位于青藏高原大地形的东侧,高原上层环流形势复杂,分析合成的四川暴雨过程100hPa位势高度场和风矢量场(图3)可知,在暴雨发生阶段,高原上空南压高压强盛,西部型南压高压特征明显,考虑到南压高压的准双周东西振荡性,在影响中高纬度长波调整的槽脊转换过程中,四川北部易产生弱低压槽。同时,对于降水的产生,南压高压与西太平洋副热带高压存在显著的配合作用。

图3 合成的四川暴雨过程100hPa位势高度场(单位:gpm)和风矢量场(单位:m·s-1)(浅色和深色阴影分别为地形高度大于1 500m、3 000m的区域)Fig.3 Composite100hPa geopotential height(gpm)and w ind vector field(m·s-1)of heavy rainfall in Sichuan(The light and dark shaded areas represent the terrain height greater than1 500m and3 000m,respectively)

2.2 “鞍”型大尺度环流背景下的水汽输送

暴雨产生重要条件之一是需要有利的水汽输送。在“鞍”型大尺度环流形势下,四川暴雨过程的水汽来源和输送也具有重要特征。为此,进一步分析合成的四川暴雨过程整层积分(1 000~100hPa)水汽输送场和水汽输送散度场(图4)。四川暴雨发生的水汽输送来源主要是孟加拉湾水汽输送和南海水汽输送。孟加拉湾气旋性低压活跃,在气旋性流场作用下,孟加拉水汽输送分为两支:一支向北输送;一支继续向东输送。向北输送支在青藏高原大地形阻挡下,同时,在“鞍”型大尺度环流形势下,输送进入四川盆地。而向东输送支在西太平洋副热带高压作用下,与南海水汽合并沿西太平洋副热带高压西部流入四川盆地东部。西太平洋副热带高压的位置直接影响南海水汽向四川盆地的输送区域。

四川暴雨发生的水汽输送具有西南—东北的轴向性和辐合性。孟加拉湾水汽在青藏高原东侧绕流进入云贵高原和四川盆地西南部,而南海水汽输送在西太平洋副热带高压作用下随流场输入川南和川东,由此形成西南—东北向的水汽输送带。并且,在西太平洋副热带高压西伸至110°E以西时,四川盆地形成孟加拉湾绕流水汽和南海南支水汽输送辐合急流,这是形成四川暴雨的一个重要因素。

在“鞍”型大尺度环流形势下,根据图4的水汽输送散度分析,四川北部和东北部为负的大值闭合水汽输送散度区,是强水汽汇聚区。对比图1,此区域与暴雨落区有高度的一致性,因而大尺度的水汽输送场特征决定了四川暴雨的分布的区域性特征。

2.3 “鞍”型大尺度环流背景下的高、低层温度场

图4 合成的四川暴雨过程整层积分(1 000~100hPa)水汽输送场(单位:kg·m-1·s-1)和水汽输送散度(单位:10-4kg·m-2·s-1)(浅色和深色阴影分别为地形高度大于1 500m、3 000m的区域)Fig.4 Composite integrated(1 000—100hPa)water vapor transportation(kg·m-1·s-1)and its divergence (10-4kg·m-2·s-1)of heavy rainfall in Sichuan(The light and the dark shaded areas represent the terrain height greater than1 500m and3 000m,respectively)

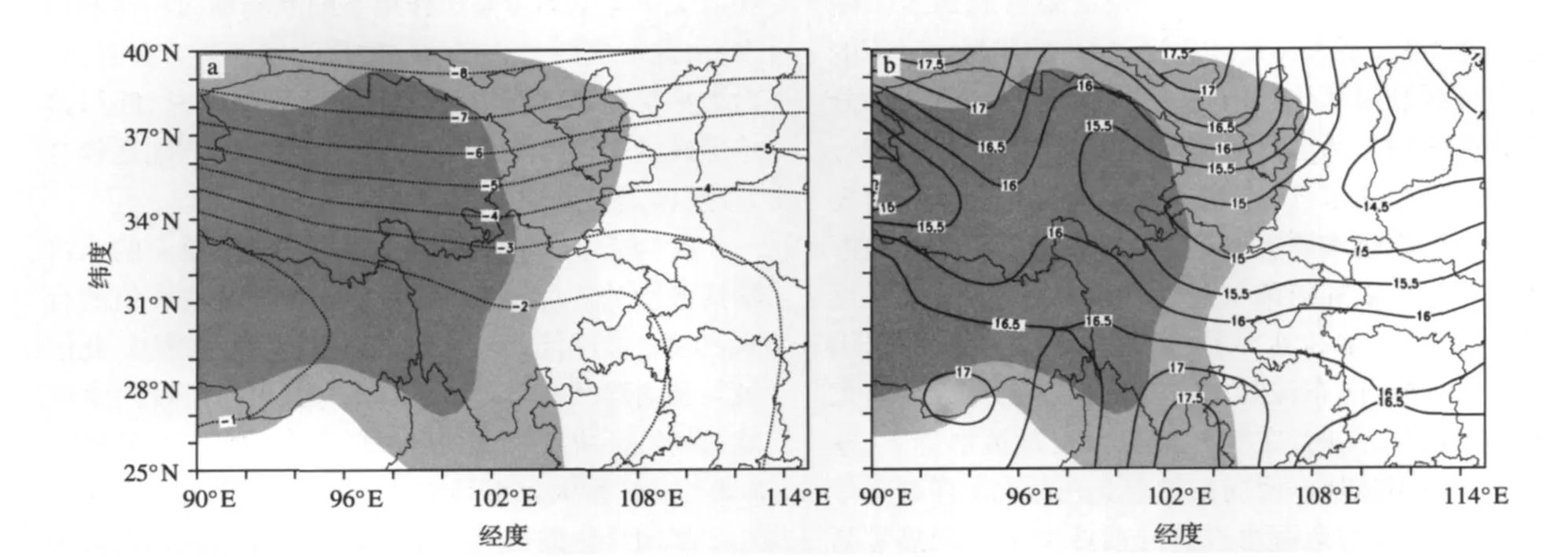

暴雨产生的另外一个重要条件是有利的对流不稳定条件。在“鞍”型大尺度环流形势下,四川暴雨发生的高、低层温度场的分布特征对对流不稳定的发展有重要意义。图5为合成的四川暴雨过程500 hPa以及70 0和8 50hPa平均温度场。在暴雨过程中,四川盆地500hPa上(图5a)四川北部有弱冷平流侵入,四川盆地东部暖平流发展旺盛,冷空气向南影响到30oN附近;低层(图5b)暖平流主要分布在川南和川东北部。从高低层的温度场配置可知,四川暴雨发生阶段低层暖湿空气向高层强烈发展,而对于高层,存在弱冷平流,这种下层暖湿而上部弱冷干的配置有利于对流不稳定的发展。

3 四川夏季暴雨过程与近40a平均的夏季大尺度环流背景的差异

图5 合成的四川暴雨过程500hPa(a)以及700hPa和850hPa平均(b)的温度场(单位:℃;浅色和深色阴影分别为地形高度大于1 500m、3 000m的区域)Fig.5 (a)Composite500hPa temperature field,and(b)composite700and850hPa average temperature field of heavy rainfall in Sichuan(units:℃;The light and dark shaded areas represent the terrain height greater than1 500m and3 000m,respectively)

图6 合成的1961—2000年四川夏季500hPa位势高度场(单位:gpm)和风矢量场(单位:m·s-1)(浅色和深色阴影分别为地形高度大于1 500m、3 000m的区域)Fig.6 Composite summ er500hPa geopotential height(gpm)and w ind vector field(m·s-1)from1961to2000in Sichuan (The light and the dark shaded areas represent the terrain height greater than1 500m and3 000m,respectively)

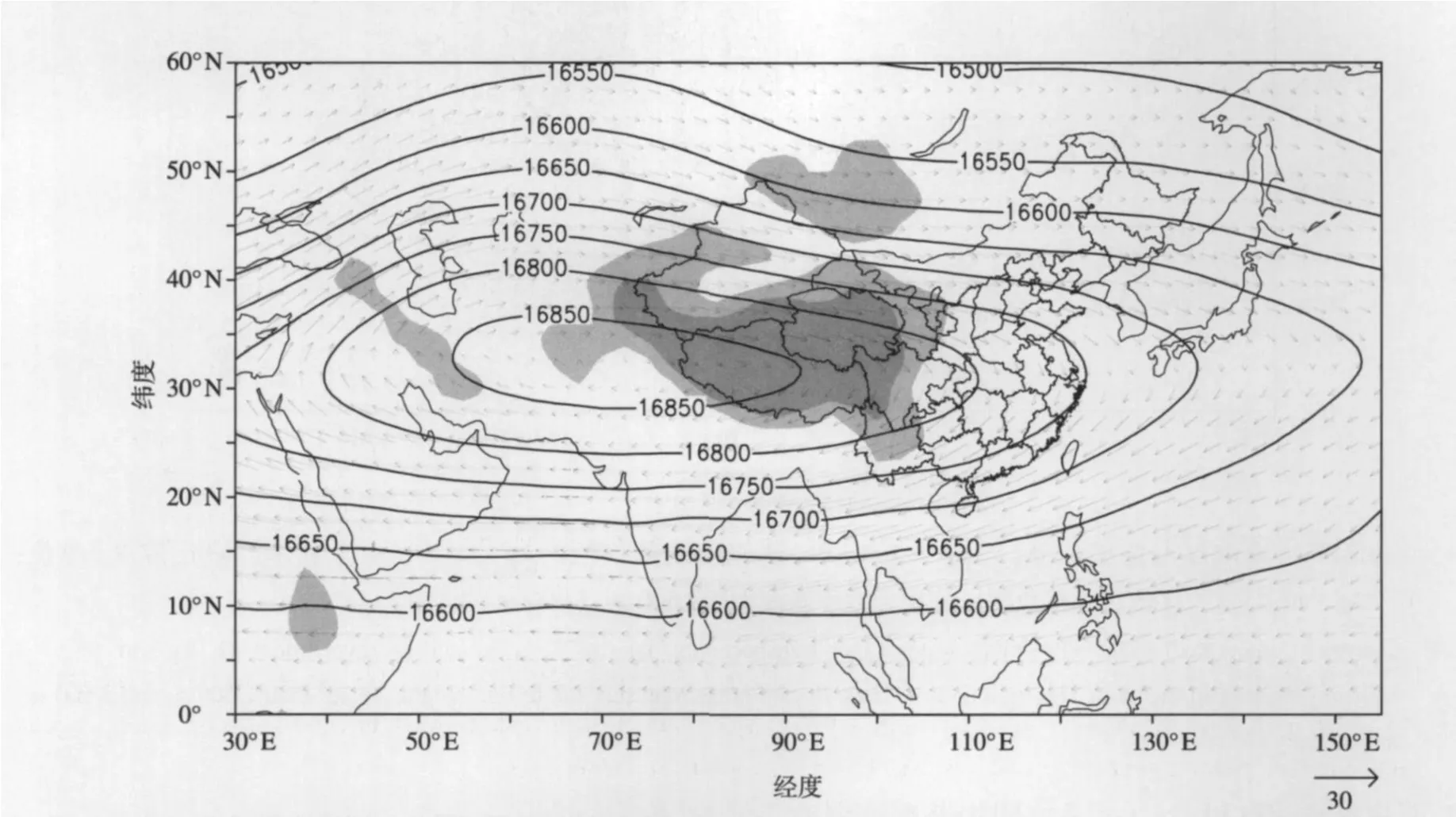

显著的“鞍”型大尺度环流背景是四川夏季暴雨发生的重要物理机制,对比分析四川夏季1961—2000年40a合成的500hPa位势高度场和风矢量场(图6)可知,夏季的伊朗高压偏西偏南、西太平洋副热带高压偏东和中高纬平直西风带不利于四川盆地的“鞍”型大尺度环流形势建立。随着西太平洋副热带高压东退后,仍然活跃的孟加拉湾低压与之配合的流场只能作用在长江中下游及江淮地区。同时,对比图7可知,南压高压偏西以及高纬两槽一脊形势尚未建立都不利于四川夏季暴雨发生。同时,随着青藏高原弱高压脊向北抬升,北支西风与南支东亚季风的急流辐合带东移到长江中下游地区。

图7 合成的1961—2000年四川夏季100hPa位势高度场(单位:gpm)和风矢量场(单位:m·s-1)(浅色和深色阴影分别为地形高度大于1 500m、3 000m的区域)Fig.7 Composite summ er100hPa geopotential height(gpm)and w ind vector field(m·s-1)from1961to2000in Sichuan(The light and the dark shaded areas represent the terrain height greater than1 500m and3 000m,respectively)

综上分析,四川暴雨过程的“鞍”型大尺度环流背景与近40a平均的夏季大尺度环流背景的显著差异表现在:西太平洋副热带高压西伸到110°E附近;伊朗高压在青藏高原西侧显著偏北偏东,南压高压强盛偏东且根据高压中心位置表现为显著西部型,高纬长波调整为两槽一脊型,而高原东部500 hPa高度层有弱暖高压;四川北部中高纬弱冷槽偏南。

4 结论

针对四川暴雨个例诊断中存在的“鞍”型大尺度环流背景而行此文,通过对四川1981—2000年夏季(6—8月)发生的22次典型区域性暴雨过程的合成分析,形成了对四川夏季暴雨发生的“鞍”型大尺度环流背景的构成系统及特征、“鞍”型大尺度环流背景下四川暴雨产生的重要条件场的特征以及其与40a平均夏季大尺度环流背景差异的整体轮廓,结果如下:

(1)四川夏季暴雨的发生具有显著的轴向分布性和区域移动性特征。西南低层暖湿空气输送和四川北部中高纬高层干冷空气侵入的共同作用导致了川西南的雅安、眉山和乐山,川北的绵阳、广元和南充以及川东北的达州是暴雨甚至大暴雨的多发区。

(2)西太平洋副热带高压西伸、伊朗高压北移东进且高原东部的弱热高压和活跃的孟加拉低压、影响四川北部的中高纬长波分裂的低压槽共同作用形成了四川夏季暴雨发生阶段的特殊的“鞍”型大尺度环流形势。

(3)夏季,在“鞍”型大尺度环流背景下,有利于西南支孟加拉湾水汽和南海水汽输送在四川盆地形成低层辐合,同时,在高层形成西南—东北的轴向急流辐合带,水汽输送的大值区即为暴雨发生的主要落区。除此以外,四川北部在两高压相夹下,致使高纬度大尺度的两高一脊环流调整分裂的弱槽携带弱冷空气影响四川盆地,形成高层弱冷干与低层强暖湿的对流不稳定配置。

(4)对比40a四川夏季平均环流而言,导致四川暴雨发生的“鞍”型大尺度环流背景特征显著,表现为:西太平洋副热带高压位于110°E附近,青藏高原西侧伊朗高压偏北、青藏高原高层南压高压偏东,而高原东部低层500hPa高度层有弱暖高压,高纬长波调整为两槽一脊型,四川北部中高纬弱冷槽显著偏南。

[1] 丁一汇.高等天气学[M].北京:气象出版社,1991:548-573.

[2] 陶诗言.中国之暴雨[M].北京:科学出版社,1980.

[3] 丁一汇.1991年江淮流域持续性特大暴雨研究[M].北京:气象出版社,1993.

[4] Xia Daqing,Zheng L iangjie.Numerical simulation of the generation of mesoscale convective systems in large-scale environment [J].Adv A tmos Sci,1986,3(3):360-370.

[5] Huang Ronghui,Chen Jilong,Huang Gang.Characteristics and variations of the East Asian monsoon system and its impacts on climate disasters in China[J].Adv A tmos Sci,2007,24(6):993-1023.

[6] Gao Shouting.The instability of the vortex sheet along the shear line[J].Adv A tmos Sci,2000,17(4):525-537.

[7] 陈海山,范苏丹,张新华.中国近50a极端降水事件变化特征的季节性差异[J].大气科学学报,2009,32(6):744-751.

[8] 张天宇,孙照渤,倪东鸿.近45a长江中下游地区夏季降水的区域特性[J].南京气象学院学报,2007,30(4):530-537.

[9] 周春花,顾清源,何光碧.高原涡与西南涡相互作用暴雨天气过程的诊断分析[J].气象科技,2009,37(5):538-544.

[10] 何立富,黄忠,郝立生.“0374”南京特大暴雨中尺度对流系统分析[J].气象科技,2006,34(4):446-454.

[11] 顾清源,康岚,徐琳娜.川北两次特大暴雨成因的对比分析[J].气象科技,2004,32(1):29-33.

[12] He Jinhai,Zhou B ing,W en M in,et al.Vertical circulation structure,interannual variation features and variation mechanism of western Pacific subtropical high[J].Adv A tmos Sci,2001,18 (4):497-510.

[13] 钱代丽,管兆勇,王黎娟.近57a夏季西太平洋副高面积的年代际振荡及其与中国降水的关系[J].大气科学学报,2009, 32(5):677-685.

[14] 张庆云,陶诗言.夏季东亚热带和副热带季风与中国东部汛期降水[J].应用气象学报,1998,9(增刊):16-23.

[15] 张庆云,陶诗言.亚洲中高纬环流对东亚夏季降水的影响[J].气象学报,1998,56(2):199-211.

[16] 孙淑清,马淑杰.西太平洋副热带高压异常及其与1998年长江流域洪涝过程关系的研究[J].气象学报,2001,59(6): 719-729.

[17] 黄荣辉,徐予红,王鹏飞,等.1998年夏长江流域特大洪涝特征及其成因探讨[J].气候与环境研究,1998,3(4):300-313.

[18] Tao Shiyan,Chen Longxun.A review of recent research on the East Asian summer monsoon in China[M]//M onsoon M eteorology.Oxford:Oxford University Press,1987:60-92.

[19] 陈栋,李跃清,黄荣辉.在“鞍”型大尺度环流背景下西南低涡发展的物理过程分析及其对川东暴雨发生的作用[J].大气科学,2007,31(2):186-201.

(责任编辑:倪东鸿)

Characteristics of Large-scale Circulation Background of Summer Heavy Rai nfall in Sichuan duri ng 1981—2000

CHEN Dong1,GU Lei2,J IANG Xing-wen1

(1.Chengdu Institute of PlateauMeteorology,ChinaMeteorologicalAdministration,Chengdu 610072,China; 2.Center forMonsoon System Research,Institute ofAtmospheric Physics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100080,China)

P466

A

1674-7097(2010)04-0443-08

陈栋,顾雷,蒋兴文.1981—2000年四川夏季暴雨大尺度环流背景特征[J].大气科学学报,2010,33(4):443-450.

Chen Dong,Gu Lei,Jiang Xing-wen.Characteristics of large-scale circulation background of summer heavy rainfall in Sichuan during 1981—2000[J]. TransAtmos Sci,2010,33(4):443-450.

2009-12-02;改回日期:2010-03-18

中国气象局成都高原气候研究所基本科研业务费专项(BROP200709)

陈栋(1976—),男,新疆石河子人,硕士,工程师,研究方向为天气气候学,westwind2000@163.com.