河口湿地生态需水研究框架及关键问题

张 蕊 ,严登华 ,罗先香 ,杨建强 ,张 诚

(1.中国海洋大学海洋环境与生态教育部重点实验室,266100,青岛;2.国家海洋局北海环境监测中心,266033,青岛;3.中国水利水电科学研究院水资源研究所,100038,北京)

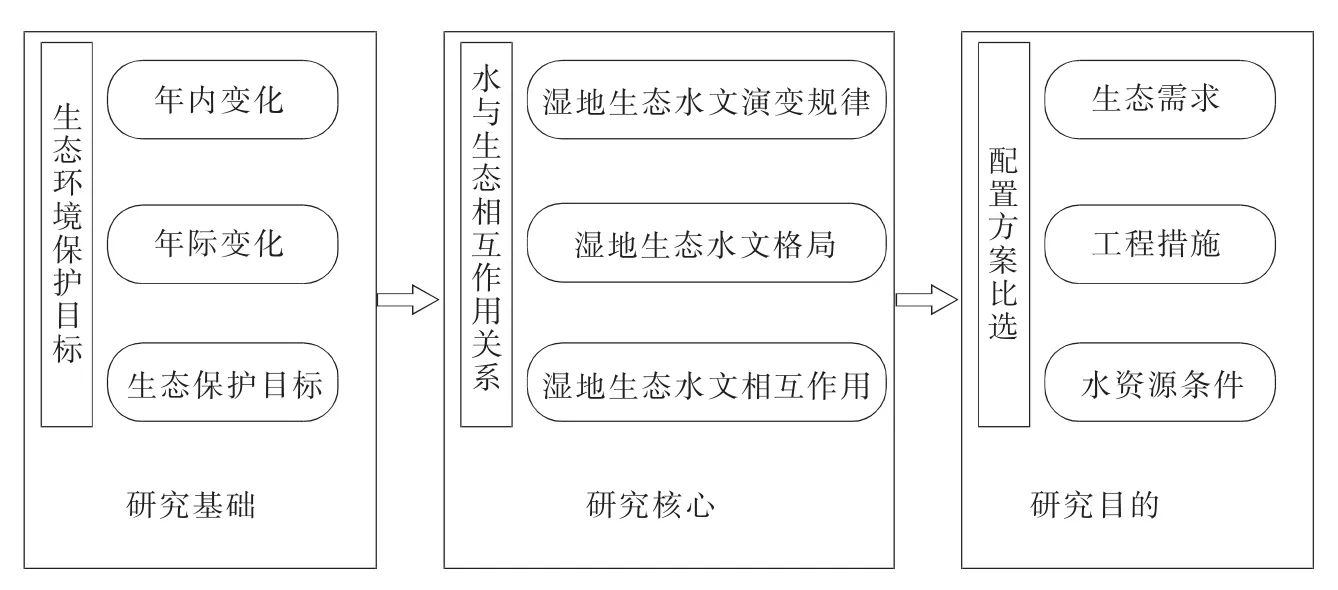

一、河口湿地生态需水研究的基本框架

河口湿地生态需水为在特定的生态保护目标下,维持河口湿地生态水文相互作用关系的淡水补给量。

基于这一概念,构建了河口湿地生态需水研究的框架体系 (图1),该框架主要包括三个方面的研究:一是生态环境保护目标的确定,确定生态环境保护目标是进行河口湿地生态需水量研究的基础;二是水文与生态相互作用关系的研究,内容包括湿地生态水文演变规律、湿地生态水文格局及湿地生态水文相互响应,探讨湿地水文与生态相互作用关系是进行河口湿地生态需水量研究的核心;三是水资源配置方案的优选,是在满足变化环境下的河口湿地生态需水要求的基础上选取最优水资源配置方案,是湿地生态需水研究的目的。

1.研究基础——合理的生态环境保护目标

河口湿地生态环境保护目标是河口湿地生态需水研究的基础,需要确定合理的河口湿地生态用地和生态用水阈值范围。生态用地范围的确定需结合河口湿地现状调查结果、历史区域范围资料以及未来期望范围进行综合分析,生态用地范围过小,不利于湿地生态系统的保护,过大则影响区域经济发展,因此,要对现状与历史、自然与社会、生态与经济、理论与现实等多方矛盾进行协调处理,力求使生态服务发挥最大价值。不同的生态环境保护目标对应的生态需水量不同,因为生态需水的年际变化、年内变化以及不同生态目标所对应的生态需水量是不同的。生态需水的年际变化与径流量有关,丰水年的生态需水量应参考理想生态需水量,而枯水年的生态需水应参考最小需水量。生态需水的年内变化是对于汛期而言的,不同生态目标是对于生态环境管理目标而言,即多年平均年径流量。因此,确定生态需水的生态环境保护目标要针对特定生态目标、特定水平年以及特定年内季节进行综合考虑。

图1 河口湿地生态需水研究基础框架

2.研究核心——河口湿地水与生态相互作用关系

水分作为湿地生态系统最敏感的因子,其动态平衡使湿地形成了有别于陆地和水生生态系统的水文特征。湿地水文过程(降水、蒸发、渗漏、地下水补给、入流和出流)通过湿地水文要素,包括水位、淹水周期和淹水频率来调节湿地植被、营养物质进出而影响着湿地微地貌的发育和演化,改变并决定了湿地下垫面性质和特定的生态系统响应。同时,湿地的植被群落特征、下垫面性质和微地貌形态也影响着湿地的水文过程。湿地植被通过冠层截留、植被蒸腾蒸散等作用影响着湿地的水文过程要素,特别是降水的再分配过程,进而影响湿地功能。湿地生态需水的研究正是基于水分与生态相互作用关系,分析维持生态系统的正常水文情势所需要的水量。水分与生态相互作用的研究主要可以分为定性研究和定量研究,前者是对湿地生态需水机理层次的把握,后者则是湿地生态需水量计算的依据。

3.研究目的——河口湿地生态需水配置与调度

湿地生态需水研究的目的是确定合理的生态需水阈值,从而为流域水资源配置、保障湿地生态安全和补水方案确定服务,因此,湿地生态需水理论体系的根本目标就是确立合理的补水方案。河口湿地生态需水补水方案需要在统筹水资源条件、水资源配置工程设施以及湿地生态保护需求的基础上,建立河口湿地水资源反馈机制,对多种补水方案的可行性进行分析、比较,从而筛选出最佳的补水量和补水途径。

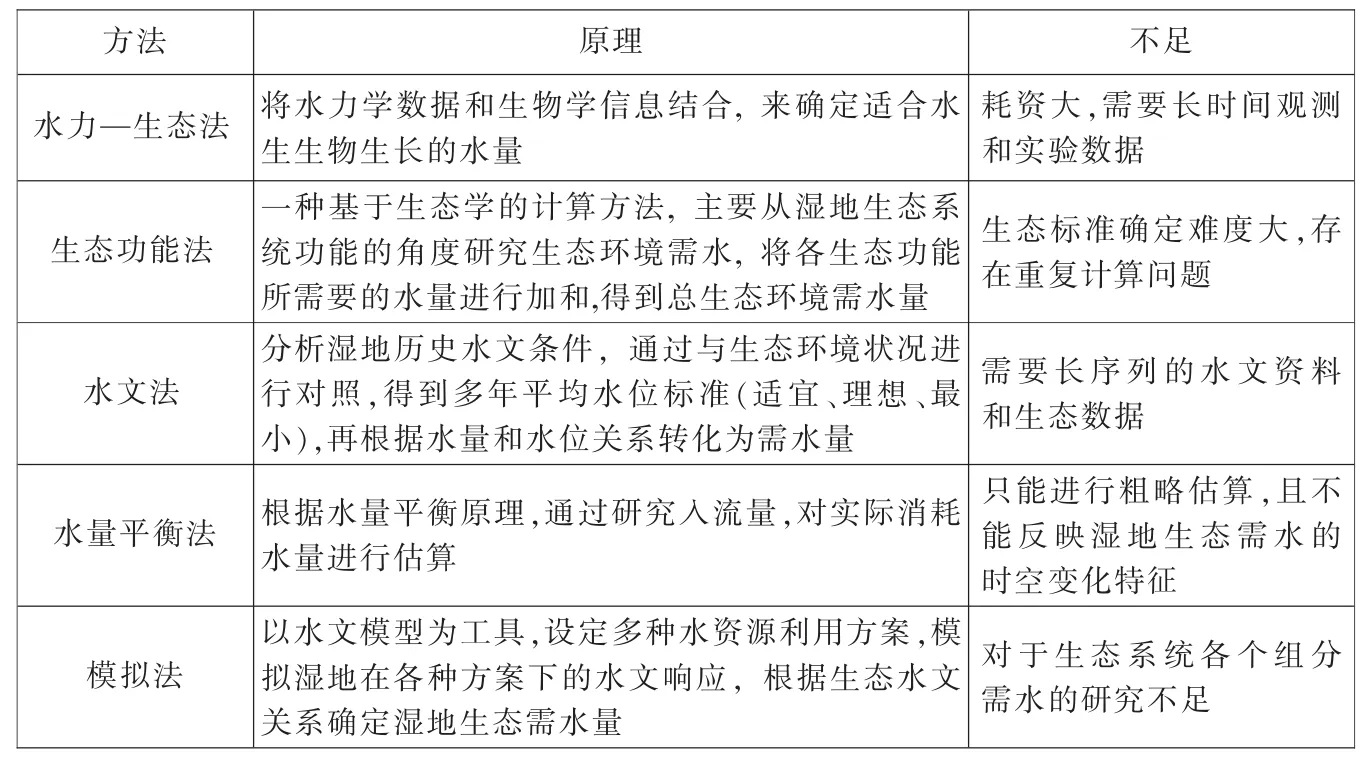

二、河口湿地生态需水研究的关键问题

湿地生态系统的复杂性和多样性增加了湿地生态需水量计算的难度,目前尚缺乏河口湿地生态需水量计算的专门研究,大多数学者是根据不同河口湿地具体情况运用一般湿地生态需水常规方法(表1)计算湿地生态需水量。

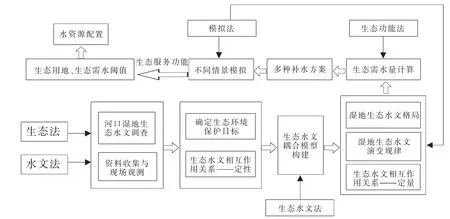

对河口湿地而言,目前多采用生态功能法或是模型模拟法进行生态需水量的研究。采用生态功能法计算河口湿地生态需水量时,增加了河口湿地防止岸线侵蚀及河口生态环境需水。张长春等结合遥感技术采用生态功能法对黄河三角洲自然保护区的生态环境需水量进行了计算。赵欣胜等运用科克兰 (Cocnran)Q检验法,将黄河流域湿地分为河道型、河滨型、河口型三类,利用生态功能法对河口型湿地(黄河三角洲湿地)的生态需水进行了计算,提出了“湿地生态环境需水量计算时应主要关注湿地消耗水量”的观点。刘蕾在对东北地区典型湿地生态需水研究中提出了基于水循环的湿地生态需水研究方法,利用所构建的水文模型对流域水循环过程进行模拟,计算研究区生态需水量。无论采用功能法还是模拟法,都缺少湿地生态水文相互作用机理方面的研究,难以为不同补水措施方案的优选提供理论依据。河口湿地生态水文法是基于水循环原理,探讨生态水文相互作用关系,通过构建生态水文模型,经过模拟得到生态水文格局和演变规律的一种动态演绎方法,该方法不仅能再现历史生态水文演变过程,同时还可以进行不同情景条件下的生态水文响应预测,可以为变化环境下河口湿地生态补水措施的优选提供理论依据和技术支撑。该方法的关键问题主要涉及河口湿地生态需水量的整合计算,河口湿地生态水文模型的构建,变化环境下河口湿地生态水文响应,以及河口湿地生态水文指标的选取等四个方面。的同时弥补不足,对于生态需水配置与调度方案的验证以及多种情景条件的分析都很有帮助。

表1 湿地生态需水常规计算方法

图2 河口湿地生态需水量整合计算步骤

1.河口湿地生态需水整合计算

河口湿地生态需水计算具体步骤见图2,首先基于生态法和水文法对河口湿地生态水文状况进行调查,收集相关资料,包括水文资料(降水、蒸发、径流等)和生态资料(优势物种、生物量等),并结合现场观测来确定河口湿地生态环境保护目标,采用生态水文法定性分析河口湿地生态水文相互作用关系,为进一步模型构建提供依据。然后,通过生态水文模型模拟,定量研究河口湿地生态水文相互作用关系,确定河口湿地生态水文格局及其演变规律,并根据生态功能法进行河口湿地生态需水量的计算。最后,依据变化环境下的河口水资源条件和水资源配置工程措施状况,提出多种补水措施方案,利用模型进行不同的情景模拟,以生态服务功能为指标,评价不同补水方案下的生态效应,筛选出最佳补水方案,完成生态需水的计算,进入水资源配置阶段。该方法涉及水文法、生态功能法、水量平衡法以及模拟法等多种方法,是普通湿地生态需水计算方法的集成,发挥各方法优点

2.构建河口湿地生态水文模型

目前,用于河口生态水文研究的模型有很多,比如用于分析河口水动力变化对生物影响的珊瑚礁模型,分析河口动植物间捕食关系的食物网模型,以及河口富营养化过程中溶解氧消耗的工程模型和潮汐模型等,大多基于海洋水动力和生物间相互作用关系而建立,侧重于海洋动力方面,并不适用于研究水分与植被相互作用关系,故不能用于河口湿地生态需水的研究,因此必须建立针对河口湿地生态需水研究的生态水文模型。然而,构建河口湿地生态水文模型存在诸多难点:首先是湿地范围的确定问题,由于湿地并不像流域是一相对独立的封闭系统,因此无法去监测湿地内部的降水径流形成量,如何确定合适的湿地边界是当前的研究热点问题;其次是生态水文耦合模型构建问题,当前湿地生态水文模拟研究尚处于初级阶段,一方面对于湿地生态水文过程的相互作用深层次的机理把握不足,另一方面湿地生态水文耦合模型的建模多处于分离模拟、松散耦合阶段,而要针对更加复杂的河口湿地系统来建立这样的模型,难度更大;再者是模型数据不足问题,模型输入数据不但需要长序列的水文历史资料,还需要大范围高精度的土地利用、植被覆盖、人口、工业和其他社会发展信息,高精度数据库的建立对于模型模拟结果的准确度至关重要。

(1)流域尺度下的河口湿地生态需水研究

河口湿地同时受陆域河流和海洋潮汐双重作用影响,流域范围的人类生产生活用水挤占生态用水,直接导致河流径流量降低,当海洋咸潮上涌时,感潮河段延长,加重湿地土壤盐渍化。流域范围的人类活动是造成河口湿地生态用水不足、湿地土壤盐渍化的直接原因,海洋潮汐作用间接加重了这种影响的程度,因此从问题导向的角度出发,优先考虑陆域水资源变化对河口湿地生态需水的影响,重点研究流域水资源优化配置方案,是保障河口湿地生态需水、维持湿地生态环境安全的关键。针对流域水资源问题,考虑将河口湿地纳入整个流域范围加以研究,一方面有助于合理确定河口湿地的生态用地范围,解决湿地边界不易划分的问题;另一方面有助于流域水资源配置管理方案的设定,通过运用当前发展相对成熟的流域生态水文的相关研究成果,分析河口湿地生态水文问题,为探究河口湿地生态水文演变过程和规律,确定合理生态需水量阈值提供新途径。

(2)河口湿地生态水文耦合模型的构建

目前湿地生态水文模型构建尚处于初级阶段,耦合模型多属单项传递,松散耦合,对于生态水文机理研究明显不足,难以满足研究需求。

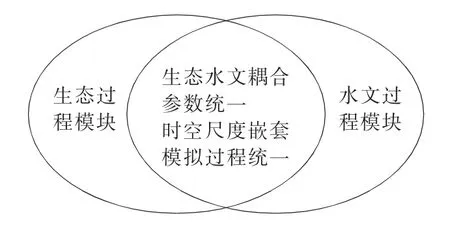

要建立具有统一物理机制的河口湿地生态水文耦合模拟模型,一方面需要将湿地纳入流域尺度的研究范围,充分发挥流域分布式水文模型对于水文过程的物理性研究优势;另一方面基于各生态、水文模型多采用模块化处理方法,可以从湿地生态水文学的角度出发,依据湿地生态水文相互作用关系,选取不同生态、水文模块,进行合理的时空尺度嵌套,输入参数和模拟过程要素的双统一,实现湿地生态水文基于过程机理性描述的双向紧密式耦合模拟平台的建立,如图3所示。

图3 生态水文耦合模型

(3)基于3S的模型输入数据库的建立

湿地研究工作的关键在于定量化获取和分析湿地时空信息,以3S技术为代表的现代测绘技术的发展,为湿地生态需水研究提供了新的方法和手段。利用3S技术进行湿地资源调查可以克服传统的野外采样覆盖范围小、耗时长、对湿地有破坏性等特点,因此在区域资源环境研究方面具有巨大潜力。张长春等为了得到三角洲保护区内植被不再恶化的最小需水量,利用遥感技术重点对黄河三角洲1990—1997年区域生态系统需水量中的蒸散量进行了计算。河口湿地研究数据具有多测点、多时相和动态变化的特点,因此,要针对其特点,充分利用3S技术,建立滨海湿地信息系统,将GIS数据库中的信息用于湿地生态水文模拟平台基础数据库的构建,能够更好地为探索河口湿地生态水文格局、研究生态需水量服务。

3.变化环境下的河口湿地生态需水响应

在自然和人为因素影响下,河口湿地生态需水也随之发生变化,考虑变化环境下(包括全球气候变化和人类活动影响)河口湿地生态需水变化,可以为河口地区水资源合理配置提供现实依据,这一命题也将成为河口湿地生态需水研究前沿问题。

(1)全球气候变化下的河口湿地生态水文响应

全球气候变化下,海平面上升、降水量发生改变,影响河口湿地生态系统水循环过程,水盐平衡被打破,造成湿地水量供需不平衡,湿地生物物种演替,湿地面积萎缩;气候变暖通过减少水供应和增加水需求改变水分的收支平衡;降水是维持水量补给和水位环境的关键因素,降水量增加或减少都会影响湿地生态系统水量平衡过程,改变湿地水文周期。根据不同气候要素改变值,利用模型进行不同情景模拟,可以充分展示全球气候变化下湿地生态水文的动态演变规律,预测未来气候变化对河口湿地生态需水的影响,确定湿地在气候变化下的生态需水阈值,为河口湿地水资源配置提供理论依据。

(2)人类活动影响下的河口湿地生态水文响应

人类活动对湿地生态水文的影响主要表现在水利工程(水库、堤坝、排水渠)修建、湿地围垦、城市化进程以及水资源开发利用等。水利工程的修建会隔断湿地与周围环境之间的水力联系,影响湿地水文格局,减少湿地入流量,降低湿地水位,延长湿地淹水周期;湿地围垦侵占大片湿地,造成湿地面积萎缩,影响河口湿地水质,引起近海水域的富营养化;城市化进程改变径流、水文周期和水质等要素,从而影响湿地生态系统的结构和功能。美国科罗拉多河上修建的大型水库群,使入海径流减少90%,造成沼泽地干枯、水质恶化、珍稀海洋物种濒临死亡。水资源开发利用一方面减少了湿地补水源,另一方面降低了地下水水位,易形成地下水漏斗,影响地下水对湿地的补给,从而影响湿地水文过程,造成湿地退化。

对变化环境下的河口湿地生态需水响应的研究,需要从两者相互作用关系的机理出发,通过不同情景模拟,进行定量的预测和分析,以检验不同补水措施下的生态水文演变趋势和格局变化情况,从而为河口湿地生态需水量计算提供理论基础。

三、结 语

在全球气候变化和人类活动影响下,河口湿地生态系统出现淡水资源不足,导致河口湿地结构功能发生改变,湿地退化,严重制约河口地区的可持续发展。针对河口湿地生态需水研究现状,需要构建河口湿地生态需水研究理论框架,就必须制定合理的生态环境保护目标,明晰河口湿地生态水文相互关系以及水资源配置的问题。常规湿地生态需水计算方法已远不能满足河口湿地生态需水计算的需要,应考虑一种基于河口湿地生态水文模拟的河口湿地生态需水计算新方法,将河口湿地纳入流域尺度范围加以考虑,通过构建统一于物理机理下生态水文耦合模型,基于3S的模型输入文件数据库整备,研究变化环境下河口湿地生态需水响应,为河口湿地生态系统水资源配置提供依据,从而保障河口生态系统健康、稳定和可持续发展。

[1]唐小平,黄桂林.中国湿地分类系统的研究 [J].林业科学研究,2003,16(5):531—539.

[2]陆健健.河口生态学[M].北京:海洋出版社,2003:184-187.

[3]崔宝山,杨志峰.湿地生态环境需水量研究 [J].环境科学学报.2002,22(2):219-224.

[4] 李九一,李丽娟,姜德娟,等.沼泽湿地生态储水量及生态需水量计算方法探讨[J].地理学报,2006,61(3):289-296.

[5]孙涛,杨志峰.河口生态环境需水量计算方法研究 [J].环境科学学报,2005,25(5):573-579.

[6]张长春,王光谦,魏加华.基于遥感方法的黄河三角洲生态需水量研究[J].水土保持学报,2005,19(1):149-152.

[7]赵欣胜,崔保山,杨志峰.黄河流域典型湿地生态环境需水量研究[J].环境科学学报,2005,25(5):567-572.