流动儿童的孤独感及其影响因素

——基于农民工子女的抽样调查

史晓浩,王毅杰

(1.山东省建设发展研究院,山东 济南 250001;2.河海大学 社会学系,江苏 南京210098)

流动儿童的孤独感及其影响因素

——基于农民工子女的抽样调查

史晓浩1,2,王毅杰2

(1.山东省建设发展研究院,山东 济南 250001;2.河海大学 社会学系,江苏 南京210098)

流动儿童孤独感及其受跨文化流动的影响可以通过因子分析与回归分析进行检定。在社会交往的理论视角下,流动儿童的孤独感可分为交往缺失型孤独和交往缺少型孤独两种类型。基于2086名流动儿童的实证研究表明,学校性质、老师更换情况、学校更换次数和搬家次数对孤独感的影响并不显著,但同学交往方式对缺失型孤独感的影响极为显著,交往缺少型孤独感的内部分化要大于交往缺失型。流动性对该群体孤独感的影响更多地来自宏观社会结构的改变。儿童个体运用积极的社会交往策略,建构和谐的人际关系,能够有效避免孤独感的产生。

流动儿童;孤独感;影响因素;社会交往;跨文化流动

一、问题的提出

孤独感(loneliness)是个体对自己社交状况的一种主观体验[1],是一种消极的、弥漫的心理状况[2]。通过概念辨析可知,孤独感这一个体的消极主观心理体验,受个体外在社会交往环境的影响明显。因此,从社会心理学的角度探讨个体孤独感的发生机制,为孤独感研究的学术创新提供了某种可能。

目前有关少年儿童孤独感的研究主要集中在心理学领域。既有研究指出男生与女生在孤独感上的表现存在差异,男生的孤独感显著高于女生[2]。影响孤独感的若干因素,包括人格因素、归因方式、同伴关系(受欢迎程度、友谊、消极自我评价)与社会支持[3]。此外,学习不良[4]、家庭功能[5]、儿童在班级中的社交地位与主观知觉[2]对儿童孤独感亦存在显著影响。中外学者在心理学理论的指导下展开对话,试图建立适合于中国少年儿童研究的框架模式[6],这对本研究具有一定启发意义。

流动儿童是一个具有特殊性的群体。个别学者从孤独感出发研究了这一群体的心理状况,指出流动儿童的心理状况受儿童个体特征和家庭背景两个维度因素的影响[7]。在与该研究结论进行比较时,研究者还引入另一个测量流动儿童心理状况的变量——抑郁感,指出年级较低的流动儿童和男性流动儿童的心理状况较差,并且民工学校流动儿童患孤独症与抑郁症的可能性较大,原因除受到儿童个体特征、家庭背景的影响外,学校的同伴关系亦是一个重要的变量[8]。

以上关于少年儿童孤独感的研究,都认识到个体的心理状况受到人际交往的影响。这符合Rotenberg的观点:个体的“需要”和“认知”之物首先是人际关系[9]。遗憾的是,尽管既有研究并没有忽视结构性因素的影响,但仍然局限于班级、同伴等“小群体”的微观结构中,对宏观社会结构的关注较少。正如Rotenberg所指出的,跨文化流动产生的个体生命历程转变将使个体处于孤独的境地[9]。据此笔者推测,流动儿童的孤独感与其从农村到城市的跨文化流动有着密切的关系,而且这一群体的流动特性将凸显宏观社会结构的作用。

这样一种理论主张可以得到心理学界结构主义者的支持。让•皮亚杰(Jean Piaget)强调在从结构的视角寻求因果解释时,结构的研究并非是排他性的,而是可以在互反和相互作用的方式上进行整合[10]。此外,流心指出,中国人的“自我”概念里,隐藏了一种社会赋予的“他性”,他们随时改变自己,甚至变成另外一个人[11],自我的他性是外在的社会结构所赋予的。社会心理学对孤独感的研究更强调心理特征背后的结构因素,而非仅诉诸主体的各种基本“本能”[12]。

从中国的实际分析,影响流动儿童最为明显的结构性因素便体现在他们“流动的”生活经历中:家庭居住地的改变、就读学校的改变与生活场域的改变。流动儿童社会交往环境的特殊性使其人际关系处于一个不断打乱而又不断重构的过程。流动儿童正是在不断变动的人际关系中,与他人交往并建构自我。那么,在这种变动人际关系的背景下,流动儿童的孤独感状况如何?进而,又受哪些因素的影响?

二、流动儿童的孤独感状况

本文所用数据,来自于“流动儿童生活问卷”社会交往测量的心理状况部分。该调查于 2007年年末进行,采用目的性抽样的方法,共调查了南京市19所公办和民工学校的流动儿童(样本详情见表3)。收回有效问卷2086份,有效回收率为94.56%。

问卷设计借鉴了《儿童孤独量表》(CLS)[13],从中选出 7道题目以供使用。分别是:1)在学校交新朋友,对我来说很容易;2)在学校没人跟我说话;3)我跟别的孩子在一块时相处得很融洽;4)我感到孤独;5)需要时,我可以找到朋友;6)没有人跟我一块儿玩;7)班上的同学很喜欢我。对回答采取同意、说不清和不同意的3点计分,分别赋值3、2、1分,并对第1、3、5、7题题项进行反向计分,分值越高代表该样本的孤独感越强。

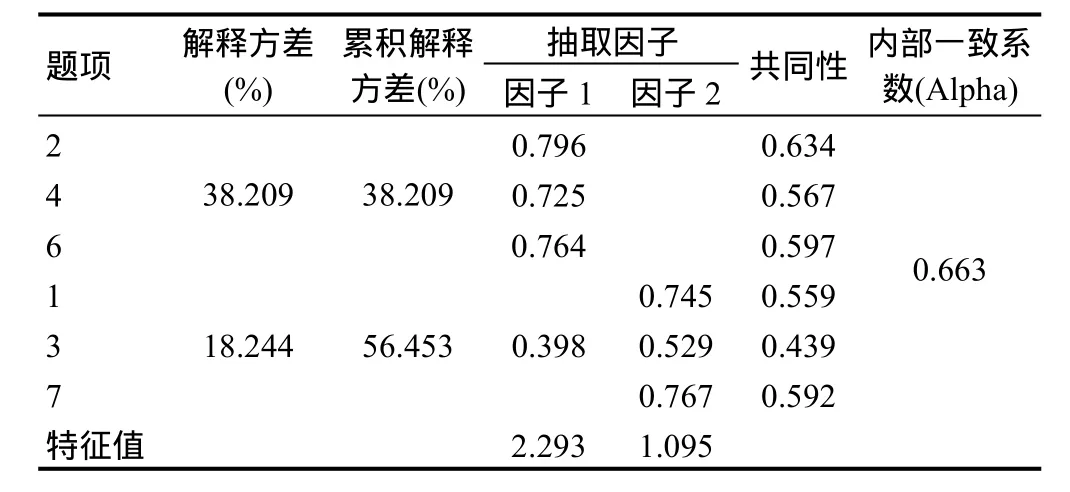

考虑到量表未必全部适合测量流动儿童,我们首先采用因子分析的方法,对题目进行筛选。因子分析的作用在于,将错综复杂关系的变量综合为数量较少的几个因子,再现原始变量与因子之间的相互关系;通过因子分析可以重新命名新生成的因子,从而使多元分析得以降维处理。探索性的因子分析的结果显示积累解释方差为 51.369% (KMO=0.774,χ2=1848.222(df=21),p<0.001),但发现题项5在抽取因子上的负荷值都不高,分别为0.256和0.519,且共同性(communalities)只有0.335。结合本文的理论预设、信度和效度的变化、各因子的负荷变量情况和各题项的共同性,综合考虑选择最佳方案,剔除第5个题项,保留1、2、3、4、6、7项。进一步的因子分析显示(表1),累计解释方差提高到了 56.453%(KMO=0.746,χ2=1589.458 (df=15),p<0.001),因子1与因子2的特征值均大于 1,说明该问题较为适合进行因子分析,且内在信度保持得仍然较好(α=0.663)。

表1 流动儿童孤独感的因子分析

因子分析将各题项重新划分为两类。因子1主要负荷在第2、4、6题上,可以解释38.209%的方差。该3个题项的共同特征是其代表的孤独感非常确定,“没有”说话或玩的对象,可以将该因子命名为“交往缺失型孤独感”。因子2主要负荷在1、3、7题项上,虽然没有因子1的解释性强,但也达到了18.244%。其代表的孤独感并不是十分确定,交新朋友很难、相处得糟糕和同学们讨厌我,虽然有些负面的因素,但与同辈群体之间还是存在交往的,所以可以将该因子命名为“交往缺少型孤独感”。前者比后者给流动儿童带来的伤害更大。

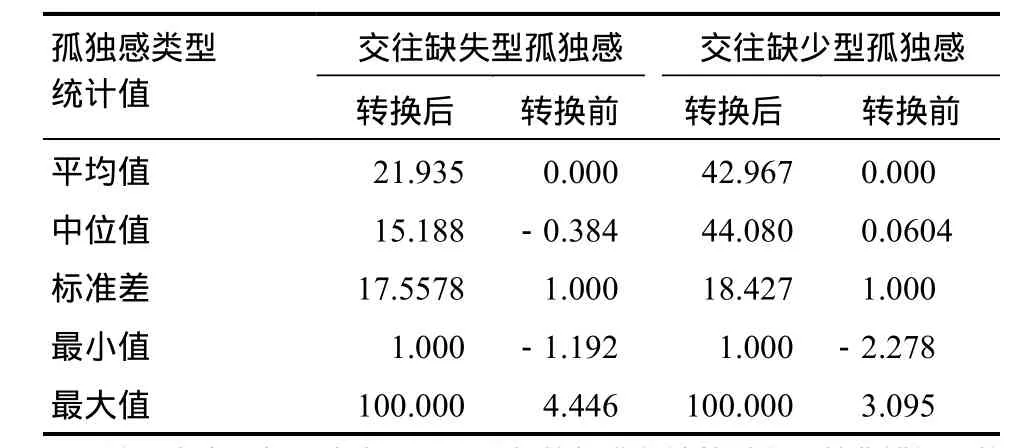

为了更清晰地呈现流动儿童个体在不同孤独感因子上的得分,将因子值转换为1~100之间的数字,最大值100,代表绝对孤独;最小值1,代表不孤独。转换公式是:转化后的因子值=(因子值+B)*A,其中:A=99/(因子最大值-因子最小值),B=(1/A)-因子最小值。经过转换并未改变因子得分的本质,而是使因子得分和稍后的回归分析更为清晰(表2)。

表2 不同类型孤独感因子得分情况表

总体上,流动儿童群体孤独感的平均值并不高。交往缺失型孤独感的均值为21.935,交往缺少型孤独感的均值为42.967。这说明流动儿童交往缺失型孤独感的总体状况集中在低度孤独感的区域,缺少型孤独感的总体状况则有向中度孤独感过渡的趋势。交往缺失型孤独感得分的情况好于交往缺少型孤独感。

为更清晰呈现流动儿童的孤独感,把孤独感得分平均分成5等份,自低到高分别表示一点不孤独(1-20分)、比较不孤独(20.001-40分)、一般孤独(40.001-60分)、比较孤独(60.001-80分)和十分孤独(80.001-100分)。可以发现,流动儿童的交往缺失型孤独感处于一般及以下的比重占 94.7%,只有1.4%的流动儿童在此因子上处于十分孤独的状态;交往缺少型孤独感相对应的比重分别为 84.7%和3.7%,比交往缺失型孤独感略微严重。

统计发现,交往缺失型孤独感的绝对状态(得分为100)只有1例;而交往缺少型的绝对状态则有5例。另外,通过标准差判断,流动儿童群体交往缺失型孤独感的内部分化小于交往缺少型孤独感的内部分化。

三、孤独感的影响因素

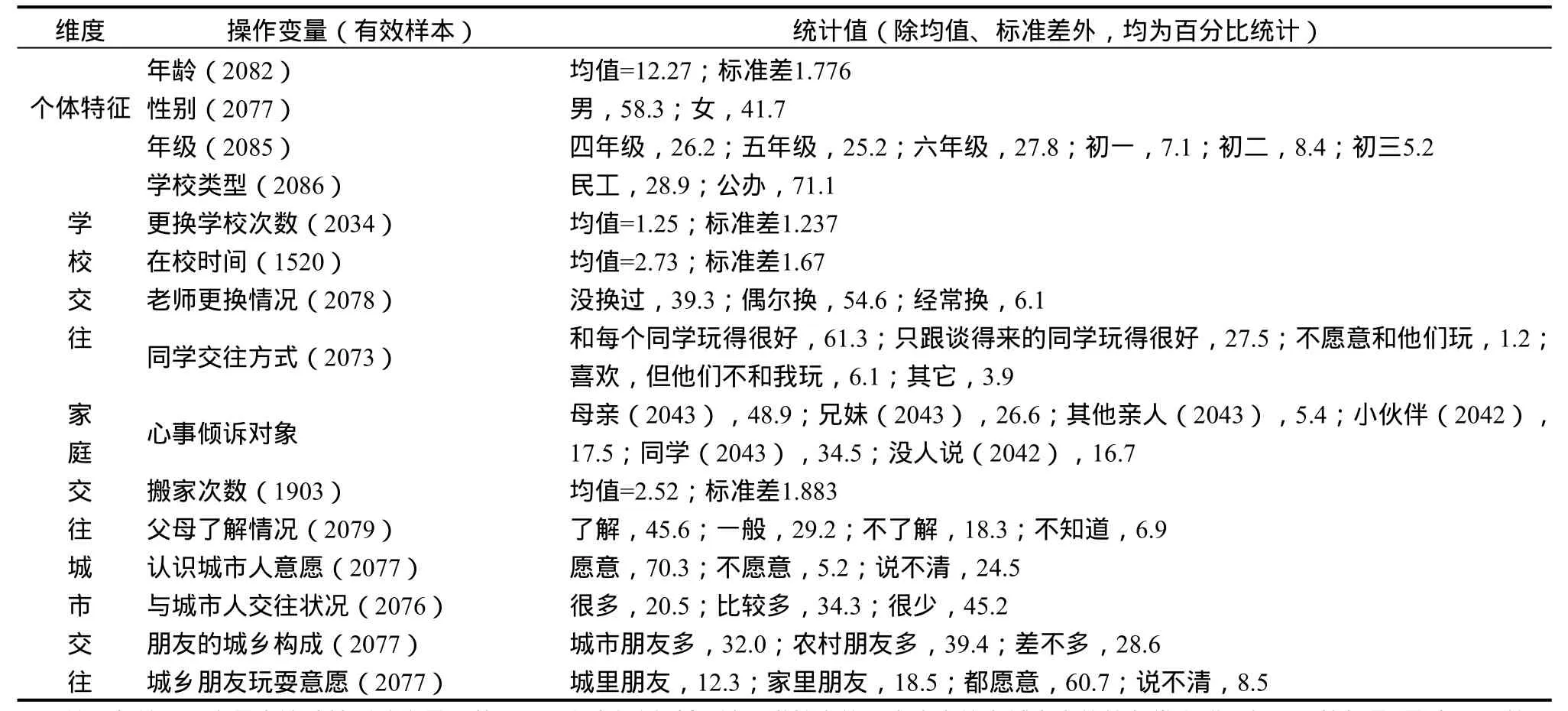

流动儿童孤独感的产生不可能只受单方面因素的影响,而是受到整个生活环境中许多因素的共同影响。这些因素既包括儿童的个体特征等共性因素,又包括与其他儿童群体相区别的交往环境等特殊性因素。由于本研究针对流动儿童这一特殊群体,将重点考察流动性因素致使其孤独感的变化。为此,笔者将流动儿童社会交往环境区分为同伴交往环境、师生交往环境、家庭交往环境、城市社会交往环境四个维度,最后按照表3所示进行变量的操作化。

表3 孤独感影响变量的描述统计

我们分别以交往缺失型孤独感因子和交往缺少型孤独感因子做因变量,各自变量强制纳入模型,做多元线性回归(Multiple linear regression)(表4)。两个模型的F值都在0.001水平上通过了显著性检验,说明按照上文思路建立的模型是具有一定解释力的。通过模型的调整决定系数(Adjusted R-square)来看,各自变量对两类孤独感因子的解释可以达到14.6%和17.9%。

结果显示,原定假设中的许多变量并没有通过显著性检验。这些变量包括:个人特征维度的性别、年龄与年级,学校交往维度的学校类型、老师更换情况、学校更换次数和在校时间,心事倾诉对象中的兄妹和搬家次数。特别需要强调的是,城市交往中的各个变量,在模型中都有反应。这说明,在控制了其它变量以后,流动儿童的个体特征、学校性质、老师更换情况、学校更换次数和进城后的搬家次数对流动儿童孤独感的影响并不显著。

表4 流动儿童孤独感影响因素回归模型

首先来看交往缺失型孤独感的各影响因素。通过显著检验的变量包括与同学的交往方式、向母亲、亲人、小伙伴倾诉心事和认识城市人意愿、城乡朋友构成及玩耍意愿。同学交往方式对缺失型孤独感的影响极为显著,每个同学玩得都很好以及谈得来的同学玩得好这两个变量的|Beta|分别高达0.607和0.509,选择这两个选项的流动儿童其交往缺失型孤独感要比喜欢但同学不与其玩的流动儿童低21.538分和19.703分之多。

与不选择母亲作为心事倾诉对象的流动儿童相比,选择母亲作为倾诉对象儿童的交往缺失型孤独感更高。相似的趋势也反映在不以同学而以其他小伙伴为倾诉对象的流动儿童身上。但是,以除家长和兄妹之外的亲人为倾诉对象的流动儿童,交往缺失型孤独感比其他流动儿童要低3.277分。

城市交往方面,愿意认识城市人的流动儿童比不愿意者的交往缺失型孤独感得分低3.753分,城里朋友多者比农村朋友多者的交往缺失型孤独感得分低2.353分,既愿意和城市朋友玩耍又愿意和农村朋友玩耍的流动儿童比只愿意和农村朋友玩耍者得分低3.945分。这说明,在城市社会形成较好的交往意愿和固定的朋友群体有利于降低该特殊群体的交往缺失型孤独感。

再来看交往缺少型孤独感的各影响因素。尽管同学交往方式对交往缺少型孤独感的影响也是显著的,但从|Beta|来判断,该变量对这一类型孤独感的影响显然没有对交往缺失型孤独感的影响大。与选择喜欢但同学不与其玩的流动儿童相比,选择与每个同学玩得都很好以及与谈得来的同学玩得好的流动儿童,其交往缺少型孤独感要分别低0.838和0.480分。但是,以同学和其他小伙伴为心事倾诉对象的流动儿童,交往缺少型孤独感得分却略高于其他儿童。

与城市交往对交往缺失型孤独感的影响相一致,愿意认识城市人、与城市人交往的增多以及愿意与城市儿童玩耍,都会在一定程度上降低该特殊群体的孤独感。

四、结论与进一步讨论

本研究表明:1)流动儿童的孤独感分为交往缺失型孤独和交往缺少型孤独,该群体总体的孤独感状况并不严重,交往缺少型孤独感的内部分化更大。2)个体特征、学校性质、老师更换情况、学校更换次数和搬家次数等外在因素,对流动儿童孤独感的影响并不显著。3)流动儿童的孤独感更多产生于他们与城市社会各群体的互动过程之中。积极的城市人认识意愿和交往意愿、以及与城市人和城市朋友较多的交往现状,都能不同程度地减轻流动儿童的孤独感。

流动性是流动儿童与其他儿童最为显著的区别,这改变了他们的社会交往环境,赋予了这些流动儿童特殊的人生阅历,事实上,流动引致的社会结构变化的确对流动儿童的孤独感有着显著的影响。但不能一概而论地认为,流动性对流动儿童孤独感的产生起着负面作用。理由是如果把流动性对该特殊群体的影响分为宏观和微观两个层面,则更大的影响来自于流动儿童从老家到城市的这种宏观社会结构的变化。在城市他们必须与城市人相互来往,这在乡土社会则是不需考虑的。城市与农村间的文化差异与冲突,是流动儿童自身不可控制而又必须经历的,更可能引起流动儿童的孤独感。而家庭与学校等微观交往情境的改变,他们可以通过自己的调试逐渐适应,所以并不必然引致流动儿童孤独感的发生。例如,我们在田野调查中发现流动儿童很容易就能和新更换的老师熟悉起来,所以老师更换次数并不会引发其孤独的心理情绪。

也是因为此社会结构的改变,决定了流动儿童的交往结构以内部群体为主。其城市中的社会交往密度要低于农村的情况,交往缺少的情况是一种常态,而交往缺失的情况极为罕见。这就是为什么交往缺失型的孤独感比交往缺少型孤独感略轻的主要原因。

更进一步,流动儿童可以通过个体交往策略的运用,建立起良好的群际关系,以防止城市社会对自己心灵的伤害。对流动儿童来讲,微观层面最为重要的一种社会交往是同伴群体之间的交往,这包括与同学、城乡朋友、小伙伴等之间的交往。如若个体所采取的交往策略没有被同伴群体所接纳,例如虽然自己喜欢与同学交往,但同学并不和自己玩,这样的个体才可能产生孤独的倾向。这也可以解释,为什么没有心事倾诉对象的流动儿童孤独感得分反而低。通过交往实践建构出的良好交往环境可以有效避免孤独感的产生,而不必将希望寄托于单一的心事倾诉对象上。

笔者以前的一项研究显示,流动儿童所处的家庭、学校与城市社区环境,致使其社会化处于困境[14]。主要的理论根据在于,处于城市社会场域中的流动儿童,由于纪律习得缺失、原本安定的生活环境改变和城乡文化迥异等原因,使其社会化处于不利境地。流动儿童社会化困境论[15,16]的主张曾经在学界占据了主流,但本文的结论进一步补充了对这一主张的认识:个体的主观努力一定程度上能够克服自身所处的困境。同伴结构的改变以及不同同伴关系的建立,对流动儿童的心理发展也存在有利的一面。从自身意愿出发建立起来的友谊,能缩小流动儿童与城市社会之间的距离[17]。

与周皓的研究结论不同,本研究认为:就读于民工学校并不会加重流动儿童的孤独感;年级不同流动儿童的孤独感差异并不显著。与周皓研究相一致的结论是:性别并不对流动儿童的孤独感产生很大影响;来自父母的了解,将会减轻流动儿童交往缺少型的孤独感(见表4父母了解情况)[7]。

除受到社会环境改变和交往策略运用的影响以外,流动儿童个体的归因方式也将影响到流动儿童的孤独感。我们在田野调查中发现,同是对父母严格管教这一事实,有的儿童认为这是父母为自己好,有的儿童却认为这是父母不爱自己。遗憾的是,限于本研究定位于一项社会心理学的研究,在问卷中并没有设置相关心理层面的变量。本研究的另一个遗憾来自于抽样策略的选择。限于研究目的与问卷设计,样本并未涉及公办和民工学校中的城市儿童,这使我们不能进行两个群体孤独感的对比研究。该项研究很难获得抽样框,所以该研究重在解释变量间的关系。这需要在以后研究中加以弥补。

[1]Asher,Steven R,Valerie,A Wheeler.Children’s loneliness:A Comparison of Rejected and Neglected Peer Status[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,1985,53(4):500-505.

[2]周宗奎,孙晓军,赵冬梅,等.童年中期同伴关系与孤独感的中介变量检验[J].心理学报,2005(6):776-783.

[3]吴 剑,蒋威宜.孤独感及我国小学儿童孤独感研究综述[J].思想理论教育,2006(7):105-110.

[4]俞国良,辛自强,罗晓路.学习不良儿童孤独感、同伴接受性的特点及其与家庭功能的关系[J].心理学报,2000(1):56-64.

[5]郑 名,路 娟.5~6岁幼儿社交焦虑、孤独感与父母的子女教育心理控制源的关系研究[J].中国特殊教育,2008(1):84-88.

[6]黄希庭,凤四海,王卫红.青少年学生自我价值感全国常模的制定[J].心理科学,2003(2):194-198.

[7]周 皓.流动儿童心理状况及讨论[J].人口与经济,2006(1):48-54.

[8]周 皓.流动儿童心理状况的对比研究[J].人口与经济,2008(6):7-14.

[9]Rotenberg K J,Hymel S.Loneliness in Childhood and Adolescence[M].Cambridge:Cambridge University Press,1999:153-175,3-10.

[10][瑞士]皮亚杰.结构主义[M].倪连生,王 琳,译.北京:商务印书馆,2006:118.

[11][美]流 心.自我的他性:当代中国的自我系谱[M].常姝译.上海:上海人民出版社,2004:116-121.

[12][英]威廉·麦独孤.社会心理学导论[M].俞国良,雷雳,张登印,译.杭州:杭州教育出版社,1997:36-70.[13]汪向东,王希林,马 弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志,1999:304-305.

[14]史晓浩,王毅杰.流动儿童社会化后果及其原因探析[J].河海大学学报:哲学社会科学版,2007(3):28-31.[15]周 皓,章 宁.流动儿童与社会的整合[J].中国人口科学,2003(4):69-73.

[16]王毅杰,梁子浪.试析流动儿童与城市社会的融合困境[J].市场与人口分析,2007(6):58-63.

[17]史晓浩,王毅杰.流动儿童城市社会适应结构与策略选择:以个案叙事中时间指向为视角[J].广西民族大学学报:哲学社会科学版,2009(1):52-58.

责任编辑:陈向科

Migrant children’s loneliness and its influencing factors

SHI Xiao-hao1,2, Wang Yi-jie2

(1.Shandong Construction Development Research Institute,Jinan 250001, China; 2.Department of sociology, Hohai University, Nanjing 210098, China)

migrant children’s loneliness and its influencing factors from cross-cultural mobility can be examined by gene analysis and regression analysis.Factor analyze appears that the loneliness of this special group can be differentiated into two categories: Loneliness without Interaction (LWI) and Loneliness short of Interaction (LSI).On the whole, the status of their loneliness isn’t serious, and there exists a more serious differentiation in LSI.Personal characters, nature of the school, status of teachers’ change, times of changing the schools and move of household are not passed by the significance tests.The influence from cross-cultural mobility comes from the change of macro-society-structure mainly.In order to avoid the negative psychological problem, individuals can adopt positive interaction strategy to build up harmonious interpersonal relationship.

migrant children; loneliness; influencing factors; social interaction; cross-cultural mobility

C913.5

A

1009-2013(2010)04-0032-06

2010-07-17

国家社会科学基金(06CSH008)、江苏省教育科学“十一五”规划2009年度项目、江苏省研究生培养创新工程项目

史晓浩(1983—),男,山东桓台人,河海大学博士研究生,研究方向:城乡社会学。