追踪一 个瓶子的去向

□安 琪/采访

追踪一 个瓶子的去向

□安 琪/采访

就是从追踪一个瓶子的去向开始,刘琮玢一直追到了哥本哈根。

北京市潞河中学的校园社团活动特别丰富,让初来者眼花缭乱,高一新生刘琮玢早就有了明确的目标——最新成立的“气候酷派绿色校园行动”小组。这个小组的门槛还不低,因为“气候酷派绿色校园行动”由英国大使馆和科技部中国科技交流中心共同举办,申请的高中生须到英国大使馆进行两轮全英文面试。刘琮玢自然是有备而来,他一直关注环保,英语也非常出色,对面试中的一些专业问题都能对答如流,“温室气体和新能源开发的问题我都关注过,没觉得难。”

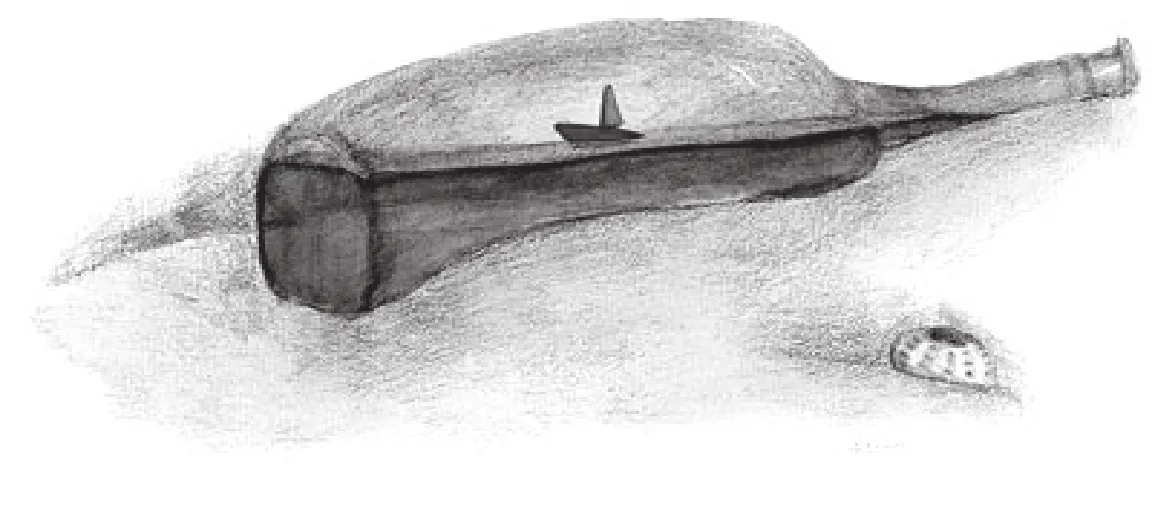

加入小组,刘琮玢的第一个任务就是追踪一个瓶子的去向。

“我代表中国青少年环保志愿者!”

调查——学校每周丢弃6000个塑料瓶

“瓶踪计划”的缘起很简单:校园里几乎每个同学每天都会带来不同塑料瓶包装的饮料,谁都知道随意丢弃塑料瓶会污染环境。这些塑料瓶到底流向了哪里?又是如何污染环境的呢?大伙去询问父母和老师,都没有得到确切的答案。于是,队员们决定自己去找答案。

“追瓶子追到了哥本哈根,我也没想到。”

刘琮玢和队员先是利用课余时间调查了全校三千多名学生。结果,得出了一个惊人的数据:学校每周能产生6000多个废弃塑料瓶子,这么算下来,一年就会产生300000个废弃塑料瓶。这还只是他们一所中学产生的。

这么多的瓶子到底去了哪里呢?校工说都被小商贩收走了。可是小商贩弄到哪里去了呢?他们又是如何处理的?

这么一个庞大的数据让刘琮玢无法安心——一定要追踪瓶子的下落,于是,就有了他们的“瓶踪计划”——第一期工作:调查、追踪废弃塑料瓶的去向;第二期工作:提出解决方案,用事实号召大伙尽量少使用塑料瓶。

追踪——他们是“瓶踪特工”

刘琮玢和队友起先直接找到一个收瓶子的小商贩:“师傅,我们是潞河中学的学生,正在做一个调查,请问你要把这些瓶子拉到什么地方去啊?最后怎么处理的?能带我们去看一看吗?”

小商贩看了他们一眼,面无表情地说道:“拉到回收瓶子的地方,我不知道怎么处理,你们别跟着我!”

一开始就碰了个钉子,后来的事实证明,这是态度最好的一个。大多数人理都不理他们,还有的直接下驱逐令:“你们找别人去,别耽误我做事。”“可能他们担心我们是记者,在媒体上曝光他们,断了他们的财路。”刘琮玢猜测。

明的不行只有来暗的了,他们骑着自行车偷偷地跟踪一个小商贩。“感觉像特工一样,几个人掩护进行。跟了一个多小时后,行人车辆越来越稀疏,显然已经到城乡结合地带,四周一片荒凉,也不知道到了什么地方。好不容易看到一块路牌,上面赫然写着‘顺义’。几个人用目光示意:我们已经跨区‘作战’了!”又跟了半个多小时,终于,小商贩拐进了一家小作坊。老远就闻到一股令人作呕的味道,他们勘察地形后偷偷溜了进去,气味越来越浓,他们不得不屏住呼吸往里走,来到加工车间,眼前的景象让他们片刻都不想待下去:地上污水横流,到处都是肮脏的塑料碎片,几个人正操作机器把数量巨大的脏塑料瓶绞碎,机器的末端,也就是他们最后的产品,居然是书包。这样的书包要是背在身上,肯定会对身体造成危害。(同学们,伪劣产品买不得啊!)

他们迅速地拍了几张照片,但很快一个人发现了他们,并迅速地冲了过来。那个人走过来恶狠狠地说:“你们是什么人?在这干吗?走走走,再不走别怪我不客气了!”他一边说,一边把他们往外面赶!大家赶紧把相机藏好,迅速撤退。这一下午总算没有白费。

安全第一,暗的也不行了,调查怎么继续下去呢?刘琮玢就借着买东西的机会和收废品的、饭馆老板、卖饮料的小商贩聊天。“要巧妙地把话题引到自己需要的内容上去。”刘琮玢慢慢地琢磨出一套与他们打交道的方法。

历时数月的调查结果是:废旧的塑料瓶有55%左右都流向了小商贩的加工点,35%被当作垃圾掩埋和焚烧,只有10%左右流向专业的环保回收公司加工成新产品。

小作坊利用废弃塑料瓶制造再生品时,随便排放污水和废气,而简单的掩埋和焚烧对环境的污染则更严重。

那专业公司怎么处理呢?他们咨询了亚洲最大的环保回收公司“盈创”后得知,只有经过清洗、加工和吹瓶等多项工艺,这些瓶子才能再加工利用。因为成本比那些作坊高得多,所以他们的收购价要远远低于小商贩的价钱,而且这样的专业公司不多,回收点也很少。既不方便又不合算,这样一来,绝大部分人都不会把瓶子卖给专业公司了。行动小组立即与“盈创”达成合作协议,将回收来的塑料瓶全部交到这里,并动员其他的回收点与“盈创”联系。

因为在调查中发挥了重要作用,刘琮玢成为行动小组组长。

宣传——对象不同,方法不同

刘琮玢知道,把瓶子拿到专业公司的人毕竟还是少数,提倡大家少用塑料瓶才更切实际。经过他们的宣传,本校同学都自觉减少了塑料瓶的使用。“原来有一个同学每天至少要买4瓶矿泉水或其他饮料,现在,他一天最多买一瓶,很多同学和我们一样自己带水壶喝水。”

他们做了展板和资料,利用课余时间和双休日到学校和小区进行宣传,一所小学的校长在听了他们的宣传后,在校内设置了两台自动饮水机,不仅让学生们放弃了使用塑料瓶,还喝上了热水。

“很多小区挺配合我们的宣传,可是实际行动就没那么积极了。”刘琮玢很无奈地说。

后来,他们想了一个办法:对症下“药”。“对于那些环保意识不强的人,我们就强调塑料对人体的危害。我们的海报上有一个活生生的事例:一个阿拉伯女孩持续用塑料瓶喝水,结果得了癌症。”这个例子比较极端,但效果很不错,毕竟大家很关心自己的健康。(在此,小编和刘琮玢一起呼吁亲爱的读者们少用塑料瓶,用可反复使用的杯子带白开水到学校,既环保又健康。)

因为“瓶踪计划”做得非常出色,去年2月,刘琮玢作为青少年气候大使到英国爱丁堡参加世界青少年气候论坛,把“瓶踪计划”推向世界更多的中学校园。

在这次论坛上,主办方还安排了专门的老师教他们怎么做项目,如何用30秒钟的时间在电梯里向投资老板推荐自己的项目:表明自己的身份,声明是非盈利性质的公益组织,用简短的语言介绍项目的目的以及需要对方投资的大概数额,并告诉对方如果感兴趣,可否预约到对方的办公室细谈等等。“这些指导很有用,可以让我们接下来的活动做得更好。”

追到哥本哈根

2009年12月,哥本哈根全球气候大会正在如火如荼地进行,在主会场外,来自各个国家的青少年气候大使也在召开自己的气候论坛会议,当轮到亚洲青少年代表发表演讲时,一名戴着黑框眼镜、面带微笑的中国少年走上台,向大家娓娓道来:“亚洲的特点是人口总量大,每个人的一个小行为就能引起巨大的改变,就拿我们经常使用的塑料瓶来说……”没错,这就是刘琮玢,他“追”瓶子“追”到了哥本哈根。在会场上,刘琮玢发放了自己制作的传单,让更多的人一起来“追”瓶子。

“看到许多人赞许的目光,我很自豪,我们展现了中国青少年环保志愿者的行动。其实,我当初追踪瓶子的时候,从来没有想过会追到这里来。这个过程,回想起来,我很享受。”

责编/石子儿

刘琮玢看哥本哈根

▲太平洋小国图瓦卢,这个目前全球变暖直接影响到的国家,其代表在现场演讲时声泪俱下:在未来10年内,气候变暖会危及这个岛国的所有居民。

▲王石带领的民间环保志愿者团队,他们展板上的绿色文字引起很多人的关注:“拯救地球?应对气候变化?看中国!”大家在这里相遇感到格外亲切。

▲一位来自英国的六十多岁的环保志愿者,她的理念是“一个孩子加七棵树等于一个可持续发展的未来”。她说,地球上有2.2亿青少年,如果给每一个孩子7颗种子,全球就可以多种15.4亿棵树,比亚马逊丛林的树都要多得多,可以再造一个地球之肺。老太太送给刘琮玢7颗树种,刘琮玢今年春天和同学们一起将它们种在了北京潞河中学的校园里。

▲很多人对中国的了解还停留在上世纪六七十年代,他们认为中国非常落后,环保意识肯定也很差,“他们都是从国外的网站上了解中国的情况,而那些网站通常只报道负面的东西。我觉得世界对中国的了解还是太少了,不过奥运会起了挺重要的作用,好多朋友都说他们看奥运会开幕式了,觉得中国很了不起。”

——以我国现实存在的主体小商贩为例

——基于商个人制度的研究