烤烟调制过程中淀粉精细结构的研究进展

宋朝鹏,孙福山,许自成,徐秀红,王松峰,宫长荣*

(1.河南农业大学农学院,郑州 450002;2.中国农业科学院烟草研究所,青岛 266101)

淀粉是烤烟叶片大田期积累的重要碳水化合物,成熟的鲜烟叶中淀粉含量高达40%左右[1]。与其它作物不同,烤后烟叶不以淀粉作为碳水化合物的最终贮存形态,淀粉只是其发育过程中碳水化合物的暂存形式,贮存于烟叶细胞内有生活力的叶绿体或质体中。成熟过程中淀粉的合成、积累、分解和转化状况,决定着烤后烟叶内部各种化学成分之间的协调程度。烟叶经调制后,淀粉大多转化为小分子碳水化合物,这些化合物参与烟气酸碱平衡的调节,对烟气醇和性与芳香性具有重要作用[2]。

近年来,烟草科技工作者常把淀粉含量作为评价烟叶内在质量的一项重要指标。宫长荣等[3-4]对调制过程中烟叶淀粉含量的变化做了详尽的研究,并提出了合理调控淀粉含量的工艺措施。但综观近年来的文献,可以发现大家在重视淀粉研究的同时,忽略了淀粉结构对烟叶品质的影响。淀粉精细结构是指直链淀粉、支链淀粉和脂类等化学成分的分子结构,是品质形成的主要物质基础[5]。研究烤烟淀粉精细结构形成的机制及其在调制过程中的变化将为淀粉降解提供新的思路或突破口,对烟草品质的调控和改良具有重要的理论意义和应用价值。

1 烟叶的淀粉结构

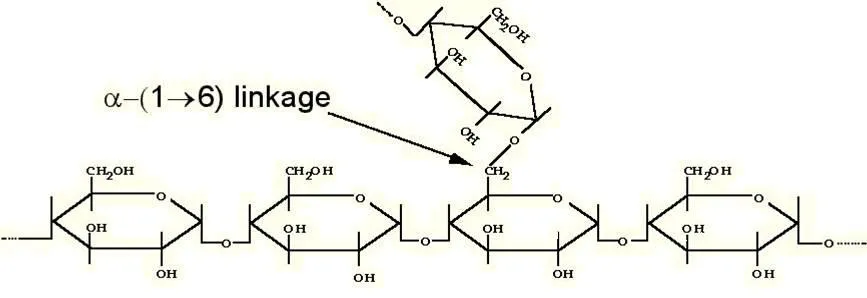

淀粉主要由直链淀粉(amylose,AM)和支链淀粉(amylopectin,AP)组成(表1,图1,图2)。对烟草而言,支链淀粉是其主要成分,占淀粉总量的70%,直链淀粉仅占30%。支链淀粉的精细结构最终影响烟叶淀粉特性的形成[6-8]。

表1 烟叶直链淀粉和支链淀粉的比较Table 1 Comparison of amylase and amylopectin in tobacco leaves

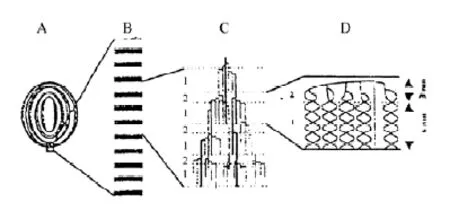

烟草淀粉是颗粒状的,在烟草细胞中一般单独存在[9],在显微镜下可以看出其颗粒组成[10](图3)。

图1 烟草直链淀粉的结构Fig.1 Structure of amylase in tobacco leaves

图2 烟草支链淀粉的结构Fig.2 Structure of amylopectin in tobacco leaves

图3 烟草淀粉粒结构Fig.3 Starch granule structure in tobacco leaves

2 烟叶淀粉精细结构形成的生理机制

淀粉的生物合成是1个复杂的生化过程,是各种酶之间协同互作的结果。Akihiro、Ohda和Suzuki等的研究结果[11-13]表明,对淀粉生物合成具有重要影响的酶主要有4种:(1)ADP葡萄糖焦磷酸化酶(ADP glucose pyrophoshporylase,ADPGlcPP);(2)淀粉合成酶(starch synthase,SS),包括可溶性淀粉合成酶(soluble starch synthase,SSS)和颗粒结合淀粉合成酶(granule-bound starch synthase,GBSS);(3)淀粉分支酶(starch branching enzyme,BE);(4)淀粉去分支酶(starch debranching enzyme,DBE)。

上述4种酶具有多种亚基或同功酶,且不同的亚基或同功酶在淀粉合成过程中有着更为精细的分工。已知ADPGlcPP有3个小亚基和4个大亚基[12],其中大亚基1主要调控直链淀粉和支链淀粉短链合成。GBSS在水稻内仅有GBSSⅠ一种同功酶,主要参与直链淀粉合成,并可能对支链淀粉B4等长链合成具有重要作用。SSS有SSⅠ、SSⅡa、SSⅡb、SSⅡc、SSⅢa、SSⅢb、SSⅣa和 SSⅣb 等 8种同功酶,其中SSⅠ具有调控支链淀粉短链合成的作用,SSⅡa 具有延长支链淀粉A链和B1链的作用[14-15],而SSⅢa则可能参与支链淀粉长B1和B2链的合成[16]。BE有3种同功酶形式:BEⅠ,参与支链淀粉 B1、B2和 B3链的合成;BEⅡa,强化BEⅠ和 BEⅡb的功能;BEⅡb,参与支链淀粉 A链的形成。淀粉合成相关酶在亚基或同功酶种类上的多样性及酶之间的互作构成了淀粉精细结构多样性的生物学基础。

3 烤烟调制过程中淀粉含量及结构的变化

3.1 淀粉含量变化

进入成熟期的烟叶呈现出降解特征,叶片细胞的细胞质密度进一步降低,液泡数量较前期有显著增加。巨大淀粉粒中出现大量空洞。这表明在淀粉代谢相关酶的作用下,淀粉被降解转变成可溶性糖,但此时细胞质中仍有丰富的囊泡存在,且淀粉粒表膜依旧保持完整,说明淀粉粒的降解是从里向外进行的。淀粉的消化性能及降解性能主要取决于组成淀粉的链淀粉和支链淀粉的含量比例,比例均衡不利于降解。这是因为普通淀粉中直链淀粉含量少,形成的结晶区小,无定形区比例大,淀粉分散于水以后,容易吸水膨胀。而淀粉酶是特殊的蛋白质,它溶于水后容易进入淀粉颗粒的无定形区甚至结晶区,作用于淀粉。而当链淀粉和支淀粉含量相当时,链淀粉容易形成小的结晶区,而大分子量的支链淀粉通过其支链贯穿各个小结晶区,并通过氢键结合形成较为稳固的晶格,其无定形区较小,因此淀粉酶难于作用[17]。

烘烤过程中淀粉等生物大分子迅速降解。淀粉的转化是在淀粉分解酶的作用下进行的,淀粉分解酶在 20℃以上随温度的升高而活性随之增高,60℃时达到最大值,到70℃时完全失去活性。烟叶烘烤环境中相对湿度和烟叶内水分的存在是淀粉酶保持一定活性状态的前提,65%~70%的环境湿度是淀粉降解的限制值,低的湿度更能使淀粉分解酶失去活性[3-4]。

3.2 淀粉结构变化

在湿热过程中,淀粉颗粒结构及理化性质发生了变化,如淀粉颗粒形貌、结晶结构、黏度、膨胀率、溶解率、糊的透明度、冻融稳定性指标均有一定程度的降低[18]。加热后,淀粉颗粒间开始出现对水的竞争,越来越多的淀粉颗粒失去双折射现象,双折射现象的消失首先发生于淀粉颗粒的核,并且与颗粒中心区域的空腔形成有关。这说明颗粒中组织化薄弱的区域首先受结构无序化的影响。在水分有限的条件下,晶质的无序化受到限制,被约束在颗粒内部。因此,颗粒无法迅速膨胀,颗粒中的大分子也无法向外扩展渗出。然而,随着温度升高,颗粒的完整性逐渐减弱,母体随之呈不均匀扩展[19]。淀粉颗粒被加热到一定温度后就开始膨胀糊化,到一定温度后糊化完成,即物料内的淀粉颗粒全部糊化。淀粉颗粒大小不同,其糊化难易也不相同,较大的颗粒容易糊化,可在较低的温度下糊化。如马铃薯淀粉乳开始糊化的温度是56℃,糊化完成温度为 67℃。淀粉粒在 65℃以下时,还基本上都是与生淀粉粒相同的贝壳状结构,而到了66℃时,就有少数一些淀粉粒吸水膨胀,其贝壳状结构发生改变而形成类似山脊状的结构。68℃时,膨胀的淀粉粒数约达到总数的一半。之后,随着温度的升高,膨胀的淀粉粒越来越多,膨胀的程度也越来越大,山脊状结构也慢慢地向结构更加松散的半透明球状结构转变,到74℃时,基本上全部的淀粉粒都已吸水膨胀。随着加热温度的继续上升,有些颗粒表面的微孔逐渐扩展、合并,孔与孔之间形成小梁和皱褶,使其呈多皱褶、多网孔的小体。另有些颗粒表面塌陷,呈橡皮筏形或薄煎饼形。该结构是淀粉糊网状结构的初期阶段[20-21]。

4 淀粉含量及结构与烟叶品质的关系

淀粉是烟叶中重要的基础有机化合物,在烘烤过程中发生一系列变化,其分解、转化、消耗状况,决定着烟叶内在品质和外观商品等级的优劣[2]。

初烤烟叶中残留的淀粉是对烟叶色香味不利的化合物,严重影响着烟叶的外观和内在品质以及卷烟的香吃味。一方面会影响燃烧速度和燃烧的完全性;另一方面燃吸时淀粉会产生焦糊气味,产生刺激性和杂气,对香吃味有不良影响[22]。但是,烤后烟叶的淀粉含量也不是越低越好。近年来一些部门和专家为了实现烟叶淀粉含量3.5%的目标,采取了各种措施,积极促进淀粉的分解转化,最终使烟叶淀粉含量降到3.6%,然而,烟叶的商品价值或使用价值几乎接近于零[23]。

相对于淀粉含量而言,淀粉组分及直链淀粉与支链淀粉含量的比值对品质更有实际意义。国内外已对此做过深入研究,一致认为直链淀粉含量和支链淀粉的长/短链比例对粮食作物口感起决定性作用[24-25]。目前有关淀粉结构与粮食作物品质的研究已是国际上的热点问题,但关于烟草方面的研究还较少,亟待加强研究。

5 小 结

烤烟调制过程中淀粉发生的一系列变化是多因素复杂作用的结果。与烟草品种、生长环境、成熟度、调制条件等因素有关。在调制过程中,烟叶的淀粉含量、结构等性质均发生变化,这与其吸水性、膨胀特性直接有关,也与粘结性、柔软性和光泽密切相关。

对于烤烟淀粉在调制过程中的变化,目前的研究主要集中在如何调控温度、湿度等环境因子降低淀粉含量等方面,忽略了淀粉的存在形态,没有将淀粉体结构、结晶特性结合起来研究,缺少对烟草吸食品质相关化学组分进行深入分析。

烟叶支链淀粉的分枝化度较高,流体动力学半径较小,空间位阻也较小,调制过程中温湿度条件的异常变化会对支链淀粉的组分和结构产生重要影响,使淀粉的理化性质发生一系列的变化,并最终反应在淀粉的降解特性上[26]。因此,利用高效液相色谱等生化技术及扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)等显微技术,研究调制过程中淀粉精细结构的变化及其与淀粉粒形态学特征之间的关系,比较风格差异较大的烟叶品种在淀粉精细结构上的差异,探讨淀粉精细结构与烟叶品质之间的关系,将有利于解析烤烟品质和风格的形成机理,全面揭示调制过程烟草吸食品质形成的生化基础。这些研究对于揭示烟草香吃味形成的机理,具有十分重要的理论和实践意义。

[1]王怀珠,杨焕文,郭红英,等.淀粉类酶降解鲜烟叶中淀粉的研究[J].中国烟草科学,2005(2):37-39.

[2]宫长荣,王能如,汪耀富.烟叶烘烤原理[M].北京:科学出版社,1994.

[3]宫长荣,袁红涛,陈江华.烘烤过程中环境湿度和烟叶水分与淀粉代谢动态[J].中国农业科学,2003,36(2):155-158.

[4]宫长荣,孙福山,汪耀富,等.烟叶烘烤中不同变黄温度对某些生理生化特性的影响[J].中国烟草科学,1998(2):6-7.

[5]Tester R F,Karkalas J,Qi X.Starch composition,fine structure and architecture [J].Journal of Cereal Science,2004(39):151-165.

[6]肖协忠.烟草化学[M].北京:中国农业科技出版社,1997.

[7]Powell Gaines T,Horace G Cutler.Effect of flue curing on the amylase / amylopectin ratio of tobacco starch [J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,1974,22(4):706-708.

[8]Matheson N.K.The chemical structure of amylose and amylopectin fractions of starch from tobacco leaves during development and diurnally-nocturnally[J].CORESTA,1997(4):17-18.

[9]范昌发,郭晓才,贾敬芬,等.植物细胞中淀粉代谢与离体形态发生途径决定的关系[J].华北农学报,2000,15(4):52-57.

[10]包劲松.植物淀粉生物合成研究进展[J].生命科学,1999,11(增刊):104-107.

[11]Akihiro T,Mizuno K,Fujimura T.Gene expression of ADP-glucose pyrophosphorylase and starch contents in rice cultured cells are cooperatively regulated by sucrose and ABA[J].Plant Cell Physiology,2005(46):937-946.

[12]Ohdan T,Francisco P B,Sawada T,et al.Expression profiling of genes involved in starch synthesis in sink and source organs of rice [J].Journal of Experimental Botany,2005(56):3229-3244.

[13]Suzuki K,Hattori A,Tanaka S,et al.High-coverage profiling analysis of genes expressed during rice seed development,using an improved amplified fragment length polymorphism technique [J].Functional and Integrative Genomics,2005(5):117-127.

[14]Umemoto T,Yano M,Satoh H,et al.Mapping of a gene responsible for the difference in amylopectin structure between japonica-type and indica-type rice variety [J].Theoretical and Applied Genetics,2002(104):1-8.

[15]Umemoto T,Aoki N,Lin H,et al.Natural variation in rice starch synthase Ⅱaffects enzyme and starch properties [J].Functional Plant Biology,2004(31):671-684.

[16]Nakamura Y.Towards a better understanding of the metabolic system for amylopectin biosynthesis in plants:rice endosperm as a model tissue [J].Plant Cell Physiology,2002(43):718-725.

[17]邱礼平,温其标.不同链淀粉含量玉米淀粉结构特性及其降解性能的研究[J].粮油加工与食品机械,2005(10):83-86.

[18]徐忠,缪铭,王鹏,等.湿热处理对不同淀粉颗粒结构及性质的影响[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2005,21(5):649-653.

[19]江柏萱.内含水受热后木薯淀粉颗粒的结构变化[J].世界热带农业信息,1999(5):17-18.

[20]吴薇,高振江.马铃薯在气体射流冲击烤制过程中其淀粉粒的显微结构变化[J].粮油加工与食品机械,2003(10):18-19.

[21]赵凯,张守文,方桂珍,等.湿热处理对玉米淀粉颗粒结构及热焓特性的影响[J].食品与发酵工业,2004,30(10):17-20.

[22]邱妙文,凌寿军,王行,等.不同烘烤湿度条件与烟叶淀粉含量变化关系[J].中国烟草科学,2004(3):6-8.

[23]宫长荣,刘霞,郭瑞,等.淀粉代谢及影响烤烟淀粉含量的因素[J].云南农业大学学报,2006,21(6):742-748.

[24]Ramesh M,Ali S Z,Bhattacharya KR.Structure of rice starch and its relation to cooked-rice texture [J].Carbohydr Polym,1999(38):337-347.

[25]Vandeputtea G E,Vermeylena R,Geeroms J.Rice starches:Ⅲ.Structural aspects provide insight in amylopectin retrogradation properties and gel texture [J].Journal of Cereal Science,2003(38):61-68.

[26]杜先锋,许时婴,王璋.淀粉凝胶力学性能的研究[J].农业工程学报,2001,17(2):16-19.