胃镜下射频联合幽门螺杆菌根除疗法治疗疣状胃炎145例分析

张继平 王邦茂

疣状胃炎(varioliform gastritis,VG)是慢性胃炎的一种特殊类型,具有特征性的形态学表现,临床上表现为非特异性的上腹不适、饱胀、疼痛、烧心、反酸等。新悉尼系统和2000年5月《全国慢性胃炎研讨会共同意见》将其归于慢性浅表/萎缩性胃炎的伴发表现[1]。近年来VG被认为是一种具有一定恶变倾向的疾病。目前胃镜下治疗该病的方法有电凝、微波、氩离子、热极和射频等,多局限于近期疗效评价,对复发率和癌变率等远期指标鲜有报道。我院应用内镜下射频联合幽门螺杆菌(HP)根除法治疗VG 73例,同时进行远期随访,报告如下。

1 对象与方法

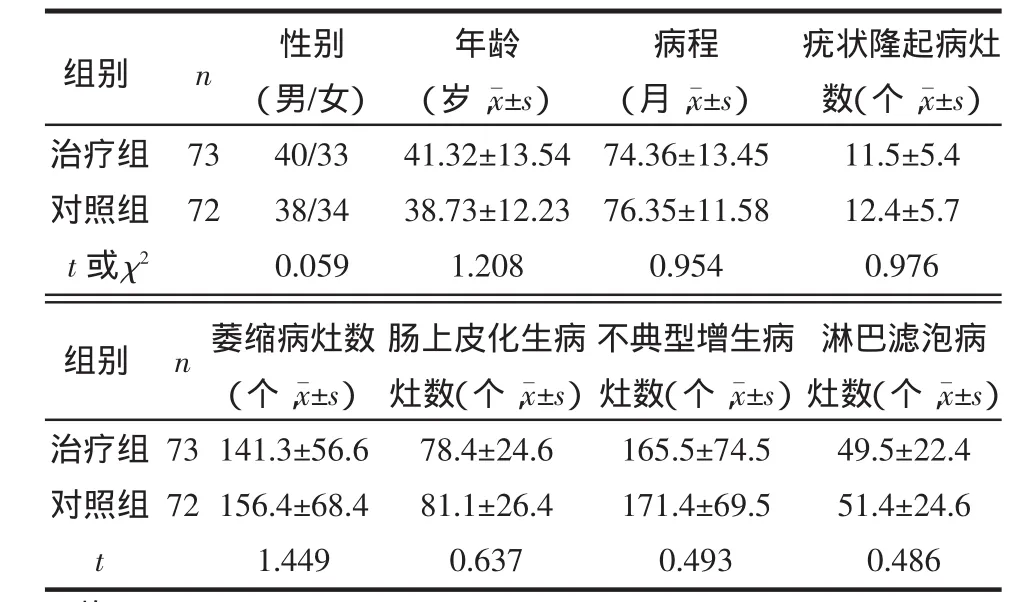

1.1 研究对象 选择2000年8月—2006年5月在我院确诊的VG患者。入选标准:(1)胃镜下见胃窦和胃体黏膜有3个以上疣状隆起,根据日本KAWAI分型法符合成熟型VG诊断标准。(2)活检病理除外癌变。(3)快速尿素酶试验和14C呼气试验均为阳性。(4)4周内未服用过质子泵抑制剂、胃黏膜保护剂、非甾体类抗炎药及糖皮质激素者。(5)未合并活动性消化性溃疡。(6)同意接受此项研究。(7)能完成随访时限。最终符合上述入选标准患者145例,将其随机分为治疗组和对照组。2组一般资料比较差异无统计学意义(均P>0.05),见表1。本研究获得医院伦理委员会批准,所有参试者均签署知情同意书。

1.2 治疗方法 2组患者均采用相同的药物进行HP根除,具体方案如下:奥美啦唑20 mg,克拉霉素0.5 g,阿莫西林1.0 g,2次/d,餐后口服,疗程1周。治疗组患者术前常规检查肝功能、心电图,禁食8 h以上;应用Olympus GIF-H260电子胃镜和四川绵阳产LDRF-50型射频治疗仪,输出功率38~40 W,在胃镜下依次对疣状隆起点灼,时间3~5 s,直至隆起部位组织发白、凝固、变平,术后禁食2 h。

1.3 疗效判定

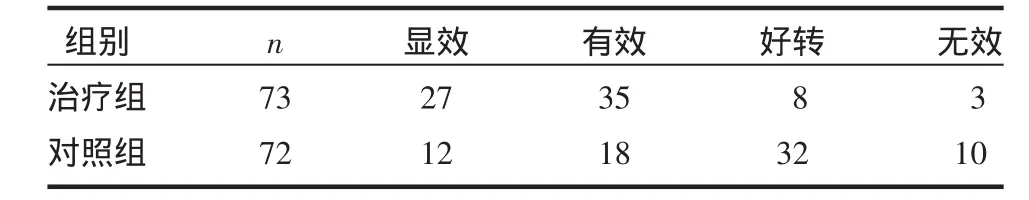

1.3.1 近期疗效指标 分为临床症状指标和客观疗效指标。临床症状指标包括上腹不适、上腹隐痛、饱胀、反酸、烧心5个症状,每个症状20分,按严重程度和频度分别记分,计算疗效指数[2]。显效:疗效指数≥80;有效:疗效指数 51~79;好转:疗效指数31~50;无效:疗效指数≤30。客观疗效判定:计算治疗前后疣状病灶愈合率,同时复查胃镜并应用快速尿素酶试验和14C呼气试验检测HP,比较2组疣状病灶愈合率和HP根除率。

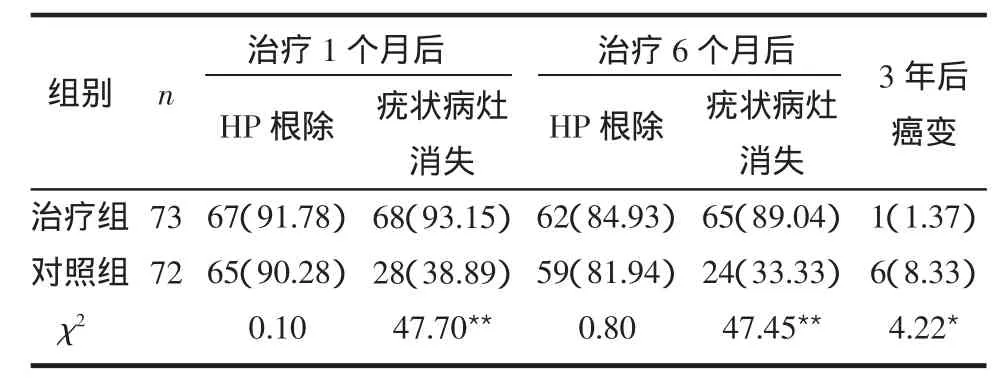

1.3.2 远期疗效指标 治疗结束后6个月时复查胃镜并应用快速尿素酶试验和14C呼气试验检测HP,比较2组疣状病灶消失率和HP根除率。以后根据患者病理组织学轻重定期复查胃镜,随访到治疗结束后3年为止,并比较2组癌变发生率。

1.4 统计学处理 采用SPSS 12.0统计学软件包进行分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间差异比较采用两组独立样本t检验,计数资料比较采用χ2检验,等级资料比较采用Mann-Whitney U秩和检验,以P<0.05为差别有统计学意义。

表1 2组患者临床资料比较

2 结果

治疗组临床症状改善状况好于对照组,差异有统计学意义(P<0.01),见表2。治疗1个月及6个月后,2组HP根除率比较差异均无统计学意义(P>0.05),治疗组疣状病灶消失率均高于对照组(均P<0.01),治疗3年后治疗组癌变率低于对照组(P < 0.05),见表 3。

表2 2组患者临床疗效比较 (例)

3 讨论

疣状胃炎又称痘状胃炎,对其病因、病理本质、治疗和预后的认识至今存在较大分歧。悉尼系统将其归类于普通慢性胃炎的一种,属于胃镜下的隆起糜烂性胃炎,镜下表现为隆起性糜烂,顶部有脐状凹陷,病灶大小形态不一,多呈圆形或类圆形,直径大多<10 mm,好发于胃窦,其次为胃体。疣状胃炎的病因目前较一致的观点是HP感染为主要致病因素,疣状胃炎患者HP感染率较一般慢性胃炎患者高[3]。一般认为HP感染会加剧黏膜炎性程度,并促进肠上皮化生和不典型增生的发生发展[4]。另外,疣状胃炎的高HP感染率和组织学上的多肠上皮化生和不典型增生显示了其高癌变倾向。

关于疣状胃炎的治疗,目前尚无共识。传统疗法以抑制胃酸和胃黏膜保护药物为主,也用抗HP来清除病灶,但疗效均欠佳。近年来有些应用HP根除联合胃镜下应用微波、电凝、热极、射频、氩离子等手段治疗,上述治疗在缓解临床症状、短期病灶消退方面有肯定疗效。本组资料显示,单纯HP根除疗法疗效与有关报道一致[5-7],疗程结束后1个月和6个月仅有38.89%和33.33%的疣状病灶消失率,单纯HP根除疗法并不能使大多数成熟型疣状隆起病变消退。

本研究显示内镜下射频治疗联合幽门螺杆菌根除疗法在缓解临床症状、疣状隆起消除方面明显优于单纯抗HP治疗,且仪器设备投入少,治疗费用低廉,不失为治疗疣状胃炎的首选方法之一,对于能否减少远期癌变,尚需多中心、大样本、较长期的研究证实。

表3 2组患者治疗后近远期指标比较 例(%)

[1] 中华医学会消化病学分会.全国慢性胃炎研讨会共识意见[J].现代实用医学,2004,16(6):245-247.

[2] 孙传兴.临床疾病诊断依据治疗好转标准[M].第2版.北京:人民军医出版社,2002:77.

[3]金海,於云燕.367例疣状胃炎与幽门螺杆菌及病理关系的探讨[J].中华消化杂志,2005,25(8):495.

[4] 谢勇,吕农华,陈江,等.幽门螺杆菌长期感染对胃黏膜的影响[J].中华消化内镜杂志,2001,18(4):204-206.

[5] 顾刘俊,黄熙源.内镜下射频治疗疣状胃炎[J].浙江中西医结合杂志,2004,14(1):27.

[6] 林国伟,黄跃,李剑英,等.疣状胃炎1897例临床分析[J].中国内镜杂志,2005,11(12):1320-1321.

[7] 黄家淼,王利娜,胡维杰.胃镜下高频电凝联合幽门螺杆菌根除疗法治疗疣状胃炎的疗效观察[J].中国内镜杂志,2007,13(7):731-734.