基弗:博物志

/林贤治

作 者:林贤治,诗人,学者,主要从事文学和思想批评研究。

安塞姆·基弗(1945—),德国著名画家,新表现主义艺术的代表人物之一。后移居法国。

基弗被称为第三帝国废墟上成长起来的画坛诗人,他一直专注于表现德国的历史,德国的文化命运及纳粹主义的遗产。他说:“我带着联系我们意识和经历的象征进行创作,这象征将同时引发我们对自身的不断的省思。”历史、神话、宗教、文学题材都是他的视觉对象,其中,大屠杀的记忆是反复表现的主题。他的作品富于历史感、悲剧感,带有沉思的性质。其画作结构宏大,形式新异,令人震悚。

鹰

1

不是所有的翅膀都是柔弱的,

也有翅膀既硬且冷如同钢铁一般的;不是所有的翅膀都是用来传递风声的,也有翅膀制造风暴的;

不是所有的翅膀都在自由飞翔着的,也有翅膀凌驾于一切之上的——

譬如鹰。

2

鹰是帝王之禽,权力的象征。

权力无处不在。权力是迷宫,是监狱,一个刚性系统。譬如鹰,它有一双深具战略意义的眼睛,配置滑翔的双翼,可以在云层深处发现猎物;它有一只铁钩一般的喙,发起攻势的时候,可以像箭镞一样直击目标,在一双同样如铁钩般的利爪的协同下,轻易地便可以撕裂组织最严密的生命。

权力由争夺而来,也可以为情势所造就。即使是一只鼹鼠,一旦被赋予权力,也会于顷刻间变作鹰。

在罗马人那里,鹰是朱庇特的“风暴鸟”,能带来雷电、力量和荣耀。罗马帝国的军队跟随鹰徽前进,执政官也携带着三头鹰权杖。作为罗马的继承者,拜占庭帝国以黑色双头鹰为标志。查理曼大帝穿着绣有雄鹰的斗篷,拿破仑一世和三世都习惯以鹰作装饰……在欧洲历史上,凡强暴而傲慢的君主,没有不选中鹰,作为政治权力的代表性形象的。

现代极权政府同样不会放弃鹰,包括鹰式的思维和语言。

希特勒在党代会上宣布:“党是指挥国家的。”又声称:“纳粹革命的最大保证在于党对国家及其一切机构和组织有了绝对控制。”在权力的绝对化之上,“领袖原则”的孵化是必然的。

纳粹党各级官员身穿统一的褐色制服,帽子和领章均饰以鹰的标志,民众称为“金雉”,又称“死亡鸟”。

希特勒的御用画家容汉斯(1876—1958)专画动物,其中画得最多的便是鹰。深获希特勒宠爱的建筑师斯佩尔,喜欢用巨型石制雄鹰装饰他设计的建筑物;德国体育场尚未落成,左右两端的高塔早就有一只帝国之鹰兀然立在那里了。

鹰,纳粹的图腾,一种英雄主义的图腾。

3

在关于天使的系列油画中,基弗给它们全装上鹰的翅膀。

只有护卫画家的天使,以及艺术家,无权者,失败者……他给装了另一种翅膀:美丽的、单弱的、不堪一击的翅膀。

伊卡洛斯和韦兰不见形体,只有一只翅膀,沉重地摔落到布满火焰和稻草屑的原野之上。锻造翅膀的工匠死于翅膀的冥想。这是一次厄运的飞行。画家除了献上内心的哀歌,他一无所能,根本无从改变飞行的方向。

对权力者来说,无权者不是牺牲,便是共谋;或许,反抗是仅余的道路,第三条道路。

蛇

1

有一种欲望叫邪恶,《圣经》把它叫作蛇。

蛇诱惑说:“果实是属于你们的,吃吧!她会让你们长出智慧来……”

亚当和夏娃吃了禁果,结果被逐出伊甸园。

人民远离幸福之门,被迫接受无穷的劫难,都因为听从了希特勒,和他的党的蛊惑。

蛇一样的蛊惑。

2

蟒蛇钻进策兰的诗册,滑向《死亡赋格曲》;而这诗,是基弗所熟悉的。

更甜蜜地和死亡玩吧死亡是从德国来的大师

一个德国男人玩着蟒蛇,打响唿哨,唤出他的犹太人为他们自掘坟墓,让其中的另一些人喝黑色牛奶,在他的指挥下跳舞……作为他的玩伴,正如腰带上的枪和屋里的狼狗一样,蟒蛇以它的阴暗、狠毒、柔顺而多变,使他在想象中一次次走向疯狂……

更甜蜜地和死亡玩吧死亡是从德国来的大师

诗册之外,另一个德国人玩着另一条蟒蛇。

这个伟大的德国人,手里握着指挥棒,上面镌着“党”、“民族”、“国家”三个词,闪闪发光。蟒蛇就缠绕在这金属棒上,随着他嘴里发出的咒语来回舞动。它潜伏在社会意识之中,人们无从察觉,只有他看见并把它从一种消极的时代情绪中诱召出来,赋予积极的、攻击性的形象。伟大领袖是伟大的发现者和诱惑者,他从容地玩着蛇,做着引蛇出洞的游戏。他是蛇中之王——

更甜蜜地和死亡玩吧死亡是从德国来的大师

3

木头阁楼里,有三堆火焰在熊熊燃烧;旁边是一条盘曲着的蛇,火焰一样醒着,窜动着,前倾的头部正对着门廊的方向。

画家为什么把蛇和火焰称作“四位一体”呢?莫非在他看来,蛇也是神圣的火焰?

在《复活》(1973)里,蛇横卧在大道的中央,汉语正所谓“当道”;在道路的尽头,通常的祭坛上部另加的凸起部分,有一级又一级的阶梯,上通一扇紧闭的大门。或许,这就是天堂之门。

蛇的头部,同样地,恰好与门遥遥相对。

原来蛇也不安于自身封闭的恐怖,才去寻找一个开放的出口的吗?

蛇和火焰在一起;

蛇和石头在一起;

蛇和道路在一起;

蛇和闭合未定的门在一起;

蛇和焦土在一起;

蛇和调色板在一起;

蛇和天使在一起;

蛇和雅各式的梯子在一起……

4

在基弗的画中,蛇永远是单数。一条的多。蛇是一个复合的形象,它潜行于不同的领域:历史,宗教,艺术,神话和诗。在蛇的身上,有着事物的多重性和自反性。

蛇是生命实体,作为象征的形象,又是世间万物的媒介。它连结着时间与空间,自然与文化,肉体与精神,意味着一种过渡,一种转化,一种变异。蛇会咬住自己的尾巴,蛇会蜕皮,一遍遍扬弃,这里包含着一种自否的可能性,可以救赎,可以升华。

不同的CFAR检测区域的协方差矩阵和MPWF检测量是不同的,估计得到的等效视数L和Fisher分布参数u和v也是不断变化的,因此利用式(20)得到的检测门限是自动调整的,以此保证CFAR检测的恒虚警前提.

在轮回和重生的意义上,蛇的生命内涵,正与古老的炼金术相通。

在这里,蛇是辩证主义哲学家。

石头

1

石头结构稳定,致密,坚硬,可以因几何学方式叠加而成为有序的,扩张的;却也脆弱,容易断裂或粉碎,倘若风化,即可自行崩溃。外部的反复磨砺,肯定可以改变它的形态,或者锋利无比,或者规整圆滑。它是有力量的,可镇压,可承受,也可抗击。光裸然而隐藏,火种就寓于黑暗的深部……

在多个民族的传说中,石头是神。

其实,无论压迫者或者被压迫者,石头都可以成为他们的命运之神。

石头是人类建构宏大的想象世界的一种基本物质,当世界倾圮时,便随即恢复为彼此孤立的一群,仿佛乌合之众。

2

石头是废墟的呈现者和见证者。

在一组摄影中,基弗给我们看的唯是两样东西:狼藉的石头和悬吊着的袍服。人呢?眼睛,微笑,柔弱的身子到哪里去了?被埋在大堆的石头和砖块中去了吗?还是许久许久以前,她们就已经离开了这幢坍塌的房子?……

为什么是女人?还有男人去了哪里?是无情的战争夺走了他们,还是被拘于集中营?抑或先于她们在灭绝营里消失?……

总之,易碎的是女人。

《碎石——女人》(1990)。

古罗马的世界是石头的世界。他们用石块铺路,建造宫殿、庙宇、城堡、剧院、斗兽场,还有带围墙的兵营……整座权力大厦由石头奠基,制造阶梯,廊柱,直到镶嵌辉煌的巅顶。石头成为永久性统治的象征。

罗马的风鼓荡了两千年。希特勒沉醉其中。

传说这个现代尼禄命令所有的建筑,包括楼房、桥梁等都用石头构建,目的是使它们能够成为历史上永恒的遗址。最高指示无庸置疑地深入到纳粹建筑师的骨髓之中。1935年,在纽伦堡的大会堂和看台的奠基仪式上,随着希特勒放下第一块基石,斯佩尔便说:“即使国家的声音有一天沉寂下来,这些砖石建筑‘证人’仍将引起一片惊奇!”

有一天,声音果然沉寂下来。

可是,“证人”并未引起惊奇,却见一片惊恐。德国人害怕在正义法庭上,石头会说出所有的秘密,因而立即动手捣毁它们。

他们乐于享受胜利的光荣,却怯于承担失败的耻辱。

——毕竟,第三帝国不是罗马帝国。

3

希腊神话中的西西弗斯,终年唯一的劳作,就是搬石头。日复一日地搬,周而复始地搬,沉重从未稍减,所以叫天罚。

古时候,没有现代交通工具,全凭躯体的负载,要把千万块巨石搬到一起,当是多么艰辛,何况所有的劳作都是在沙漠中进行的呢!然而,金字塔还是矗立起来了!

伟大的古埃及人!还有玛雅人!浩瀚的沙漠没有巨石,也没有运送巨石的道路,可是,凭着千百万西西弗斯的肉体的消磨,终于出现旷古的奇迹!

基弗对金字塔充满敬畏。

在画布上,他多次描画这样一个古老的、仪式般的建筑。他增加画幅的宽度,以钝角三角形突出广大的基座,从构图到色调,流露出一种宗教式的膜拜的热情。画家变作了石头和沙粒,他把自己带到建造巨物的过程中,直至终点。正如他所说:“我就是那金字塔,完全地,从石头到石头,我不想成为除了金字塔之外的任何事物。”他画了一个成年男子躺在金字塔下,那不是法老,而是诗人自己。他凝视头顶的星云,谛听远方的风,时间,声音……

我们常常因政治牺牲美学,或因美学而遮蔽政治。历史渐行渐远,而今,回望金字塔时,有谁还会顾及法老的意志或是奴隶的劳作?剩下的,唯是知识和美学而已。

所谓“迷人的法西斯主义”,是政治与美学的一种微妙的合成。基弗所以不满于战后对法西斯建筑的摧毁,除了意图保留耻辱性的集体记忆之外,不无美学的动机。他一直着迷于宏大的风格,尤其是建筑。困难的是,在实际的审美过程中能否把“法西斯主义”与“迷人的”分开,并不因美的诱惑而失去理性判断。对于纳粹,他从来是谴责的,只是在美学中,在审美对象所历经的时空交替的悲剧变化中,他保持了独立的身份,在宏大中深味生命和死亡的深度。

一个悲剧诗人。在金字塔面前,他极力谛听的,唯是风,时间,沉寂的声音……

那声音,犹如河面的砰砰的鼓声,自没有信仰的易感的过往中一遍遍醒来……

4

策兰:“石头想要开花。”

在基弗的绘画和装置作品中,出现过许许多多石头,然而都没有开花的样子。无论是堆垒在一起,还是孤独的存在,它们都在守护着同一的秩序:绝望。

植物

1

植物是弱质的,也是弱势的,尤其是花。

《玛利亚穿越荆棘丛》(1988-1991)。在基弗的画作中,不见玛利亚,也不见荆棘丛,但见漫漶的背景——分不清天空和大地——之上,遗下一根柏树枝,另有一枚含苞的花朵。

陌生的花朵。孤独的花朵。行将凋谢的花朵。

在基弗那里,花的命运是黯淡的。

即使明丽如《海上的波希米亚》,百花丛中也布着栅栏和铁网的暗影,被蹂躏的痕迹随处可见。在《折断的花草》中,画家以一致的手势、方向和力度,在事先完成的花草之上,炭笔速写般地疾速涂抹;率性,暴力,恰如挥动刀剪,转瞬间,惊现一地残骸。

显然,基弗在以艺术家的自由意志去体验政治家的权力意志。

《占领》同样如此。

2

拿破仑!这个凯撒式人物,如果不是遭遇滑铁卢,整个欧洲必定如法国一样,成为他胯下的一匹顺从的牝马——

那么,基弗为什么把那么多的鲜花献给滑铁卢?

是庆幸滑铁卢阻遏了一个人的野心,还是纪念赫勒岛上的王者,又抑或根本与个人无关,仅仅为了那些被大旗蒙住眼睛的士兵,疆场上的战死者?他们是侵略者,杀人犯,狼;然而又是盲目的牺牲者,可怜的人,千千万万妇女梦中的亡灵……

在最高的人道的意义上,倘若画家起了深深的哀悯,应当如何评说?又,倘若滑铁卢只是一个隐喻,一个与德国人有关的隐喻呢?

3

人们以花喻艺术,在于艺术具有一种人文色彩;它的形式美,赋予它以永久的魅力。

希特勒声称现代派艺术家制造“有毒的花朵”,其实苏联早有类似的说法;至于中国,也曾流行过“毒草”一词。从文字、图像到音乐,只要被称为“有毒的”,就将随即遭到清除。

二十世纪三十年代,魏玛的“包豪斯”斯勒麦的壁画被捣毁;不久,德国表现主义画家的七十幅作品从博物馆里被删,还有大批建筑师也遭到攻击。在此前后,苏联大批优秀的诗人、画家和音乐家遭到杀害、流放,以致被迫沉默。二十世纪五十年代“解冻”以后,他们的作品仍然被戴上“资产阶级自由化”的荆冠而屡屡遭禁。

中国从二十世纪五十年代“肃反”开始,至二十世纪六十年代“文化大革命”,带有“反革命”、“右派”、“牛鬼蛇神”等谥号的作家艺术家的作品,也一律禁止在社会传播;至二十世纪七十年代末,乃有轰动一时的“重放的鲜花” ……

艾略特沉吟道:

去年你种在花园里的尸体

抽芽了吗?今天它会开花吗?

1972年,基弗画了一幅无题画,躺在地上的男子的身上,真的长出了一株灵异的植物。就在盛开的黄花之上,托着一个人的头像。他是不是那个重生的人?若是,像不像原来的死者?

基弗以《百花齐放》为题,先后作过多幅油画。其实,他并非针对某个政策性口号,而是借作一种隐喻,表明他对与此相关的历史的态度。

画面的构图变化不定,不变的唯是极简单的一组形象:花儿与领袖。

按原文,画题汉译当为“让百花齐放”,突出自由主体。所以,画中的领袖一律采用文革时的流行造型。至于百花,皆黯然失色,或零落成泥;其中,还有用《玫瑰风暴》用的那种干玫瑰,萎缩成粒状。

基弗在接受赖特的访谈时,不讳言他的绘画的政治性。他谈到《百花齐放》产生的背景,把中国的“文化大革命”同西方的“反体制运动”联系起来,说:“大约四年前,我开始制作关于毛泽东的几件作品。他一直令我很感兴趣,因为六十年代我有那么多学友加入共产党……我当时发现他创造了一个良好的开端,棒极了,然而接着就是荒谬。我选择‘百花齐放’作为主题,因为那是‘文革’开始时就有的口号;而毛泽东,在一切开始越轨的时候,他来到年青人中间,用这种方法来鼓动革命。总之,‘文化大革命’是件可怕的事。”

他承认,《百花齐放》有着恐怖的美,艺术上是一个悖论。

4

基弗作品用了大量干花。其中,最多的是向日葵。

不同于梵高的旋风般的激情,他是内敛的。他的激情有如冰河,层冰之下,波涛汹涌,且有着神秘的去处。在他的眼里,植物是有灵魂的。花朵是精神的密使。

他把花献给无敌的太阳——

太阳神,它在孤独中燃烧,在辽阔的黑暗和静寂中灿亮……

他把花献给曼德尔施塔姆——

孱弱的诗人不幸地为凶暴的时代所劫持。他逃跑,藏匿,从街角到街角,从监狱到监狱,结核菌其实不是最阴险的,契卡才是致命的。梦呓,呻吟,呼喊——天才的诗篇——有谁可以听到?周围的嚣声完全把它淹没了……

他把花献给他自己——

孤寂的岁月。二十年、三十年……一个人默默地劳作,默默地抵抗全社会的浩大的遗忘工程。猜疑、诽谤、恶毒的攻击曾经像暴风雪一样袭来,他就像一株向日葵一般垂首站在原地。他站着。他比冬天严酷,他必须比冬天严酷……

他把花献给他的时代——

你的、我的、世界的年龄。我们承受了一场浩劫,容忍杀人犯公然剥夺所有人的良知、权利和尊严。时代的遗产如此沉重……

他把花献给花——

除了共同拥有的空间,植物有它们的秘密生活。让花回到花那里,让我们找到我们……

5

看呐!

看那蕨,长长的茎,羽状的叶子,多么挺拔而秀美!它飞翔了千万年,掠过茫茫海水,星空,大地,一直来到你眼前,你看见它身上的岁月的刻痕了吗?它还长着那么多细嫩的茸毛,一点也没有褪去;它的叶子,大约因为疲倦而有着些微的反卷,却还是那么舒展,好像随时准备着飞翔……

基弗作品:未出生的,2001

基弗是喜欢蕨的。一棵蕨,他以不同的方式,做了几个不同的作品,但都取了同一个不相干、然而美丽的名字:《仲夏夜》。其中的一幅,他还画了一只不知名的鸟雀,从靠近边框的虚空中翩然飞近。它把蕨当成梦中的情侣了,或许,迷离间错认了自家的姐妹……

英国有一个叫罗伯特·弗雷德的人,致力于建立植物与星宿之间的关系。他认为,地上有一种植物,天上就有一颗对应的星,植物必然地为星子所吸引,它在暗中被照亮。

这样的虚构使基弗着迷。

所以蕨,让他窥见另一种风景:在实体的背后,原始之美依样闪耀。一切皆流:时间之流、生命之流……没有任何事物能够占据永恒不变的位置,也没有任何事物是绝对孤立的,可以被彻底灭绝。这就是基弗为何如此痛心于废墟的形成,且又如此极力发掘关于生命的记忆的缘故罢?

仲夏之夜。

那么多星星在汲水,在开花,结出一串串子实,你是不是还可以听到荚果因成熟而炸裂的微响?身边的植物做呼应般的摇曳,耳语,怒放,灿烂有如星芒……在看得见和看不见的地方,都一样活跃着生命——

呵,仲夏夜! 仲夏夜! ……

火与剑

1

父亲允诺给我一把剑。

这把剑,带着鲜血,神秘地进入屋子的中心。空气中,似乎有无数双眼睛在凝视,幽深而恐怖。这是谁的屋子?谁的血?主人呢?这是发生了什么事情?

空荡荡的屋子。

没有人,连影子也没有……

战神沃坦允诺给儿子西格蒙德一把剑,剑名就叫诺桑。西格蒙德死后,沃坦用长矛摧毁了它,西格蒙德的儿子西格弗里德将闪烁的碎片集到一起,重新铸造成器。

父与子——

剑是英雄的依据。剑是不能丧失的。

父亲允诺给我一把剑。

这把剑插在黑色岩上。这是悬岩,下面是大海,远天一轮怪异的太阳,连同红色阴影,在海水中幻出一片血光……

德国神话不同于希腊神话,没有月光、少女、花朵、摇曳的橄榄枝,只有沃坦的血腥的故事。

沃坦是一位暴虐的战神,在神话中,留下太多的征服的神迹。然而,德国人崇拜他,称颂他,贪婪与残酷深入到血脉之中,世代寻求绝对的权力而无止境,民族悲剧也就因此反复上演,没有已时。

2

希特勒《我的奋斗》:“新帝国必须再一次沿着古代条顿武士的道路向前行军,用德国的剑为德国的犁取得土地……”

这个疯子,迫不及待地夺过沃坦之剑,高悬于德国人民的头顶。

御用雕塑家布勒克受命为总理府大厅创作了两件青铜作品:《党》和《德国国防军》。两件作品,是两个裸体男子:一个手持火炬,一个手执利剑,都一样的壮硕而威猛。其中的一件后来改名为《持火炬者》,不知出于何种原因,是不是害怕有损于党的光辉形象?

正是这个党,用火与剑,把一代人乃至几代人推上民族的祭坛。

……火烧国会大厦。这是谎言之火,德国人的眼睛被铺天盖地的红色刺痛了。“水晶之夜”。撕碎的书页被抛进烈火中,蜷缩,焚烧,迅速地变成灰烬,犹如大群大群的鸽子吱吱地叫唤、呻吟,飞扬又坠落。几百所教堂几乎同时起火,犹太人开设的店铺遭到捣毁,玻璃碎片像雨点一般洒落在大街上;而聚居区,在居民像马铃薯一样被倾倒出来以后,随即为巨大的火舌所吞噬……

焚尸炉之火……

整个欧洲土地上肆意蔓延之火、火、火……

在基弗的作品中,剑更多时候作无形的存在。看那血,那道路,那空白的犁沟,都有剑斫的痕迹。而火的燃烧,不只在条顿堡森林,马克桑德,勃兰登堡沙地,即便不见烟焰的地方,沙漠,广场,龟裂的土地,焦枯的树和花束,都可以看出,一切无不经受它的烧烤。

基弗作品:升腾,1984-1986

3

随着剑的挥舞,火一直燃烧下来……

瓦鲁斯、赫曼、瑟奈尔……这些名字写在条顿堡森林的路上,同血迹纠结成网。这座神秘的森林,后来又移至一批德国著名的人物中间,其中有哲学家、宗教家、诗人、音乐家,也有以杀戮为业的军队头领、军火商、刽子手,他们的面孔被巨型树根穿过,抓住,紧紧地缠绕到一起。画面的中心燃着火焰,它有可能将整座森林焚毁,而周遭的人物,仍然能够在时间之外存留吗?连同左下方那些阵亡的普通将士?

死人永远活着,这就是历史。

火呢火呢?

4

在基弗的另一幅画作中,火成了德意志精神的象征。

画面是熟悉的木制房间,巨大,空阔,然而幽闭。正前方的门和右侧的玻璃窗统统被关死,而通明的火焰,如红衣仪仗队,在两壁间等距离地站着,整齐而热烈地舞动。在顶端横梁上,写着“德国的精神英雄”;下面地板上,则依次写上众多的名字:瓦格纳、波伊斯、卡斯帕、大卫、弗雷德里希……

他们就是那火。他们的精神就是那火。屋内的世界为他们所照亮,他们是唯一的光。

他们在孤绝的境地中燃烧。因反抗黑暗而彼此照耀,所以,他们是精神英雄。令人困惑的是,为什么木房子里不可以敞开呢?倘若阳光哗哗进来,风哗哗进来,火光还会是如此的炽烈吗?那时,屋子里的光明,又将是怎样的一种光明呵?……

又是木房子。

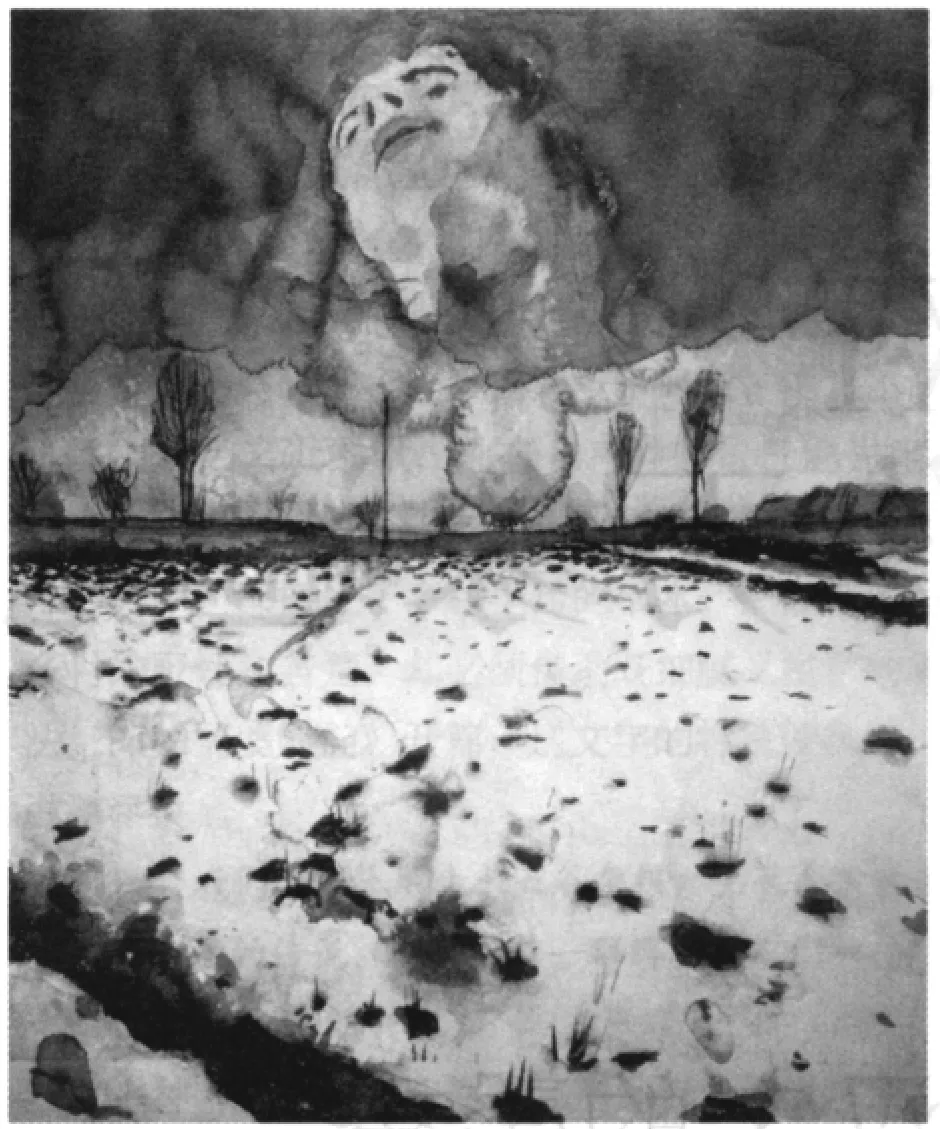

画家通过双联画的方式,把它建筑在一座森林之上。所有的林木都作人体般的赤裸,呈肉红色,十分怪异。木房子放着三把空椅子,椅面上燃起火焰。三团火焰正对着三道紧闭的门窗,门窗外,白雪皑皑……

显然,三把坐椅及火焰,喻示着基督教的三位一体:圣父、圣子、圣灵。而森林,则象征着德国的历史土壤,民族宗教与文化传统,总之是德国人的自生精神。火是火,森林是森林。在它们之间,可能存在着一种本质的关联,但是,也有可能本来就是对立物。

火,难道不可以改变这一切吗?

5

炼金术的火是封闭的火,火中包含着生与死的原则,存在与虚无的原则,升华与堕落的原则;火通过自身在行动,把深邃的精神、爱、欲望与遐想转化为物质,再从物质到物质,不断朝向新生。