火星之旅中航天员可能的心理危机分析

□□登陆火星是人类继成功登月之后未来宇宙探索与开发的又一个极具风险却又十分诱人的宏伟目标。然而,红色星球距离地球如此遥远,航天员需要在狭小封闭的飞船中“囚禁”36个月,以完成史无前例的漫长旅程,这将是一次难以想象的“心理测试”。目前,心理学家正努力在地面进行模拟实验,以期找到克服心理危机的有效方法。

众所周知,世界主要航天国家和欧盟的航天机构都拥有或正在筹划各自的火星探索计划。尽管飞赴火星所需动力形式的确定、飞行轨道的选择和宇宙射线的防护等问题还在讨论之中,但人类踏上火星的梦想很可能在21世纪中叶实现。从技术层面来讲,具体方案的拟定不过是时间问题。

一艘执行登陆火星任务的飞船飞越数千万千米抵达火星,着陆后停留数月再返回地球,耗时约3年才能再次实现“对于一个人来说只是一小步,对于人类来说却是一大步”的伟大壮举。然而,一个至关重要的问题依然摆在人们面前:航天员们能否为这样的旅行作好准备?毫无疑问,第一个飞赴火星的航天员小组是精心挑选出来的。在正式启程前,每位航天员都必须满足身体和情智等方面极其苛刻的要求,这是保证成功完成任务的先决条件。但现在的问题在于,当男女航天员们被封闭在飞船中穿越茫茫宇宙飞向一个未知世界时,怎样确保他们能够在心理上承受得住这么长时间的火星之旅,对此目前尚无答案。欧洲航天局一位名叫马克·赫伯内的官员直言不讳地说:“航天员的心理问题是迄今最没有把握的。”

人们也许无法想象,一位通过极端训练培养出来的航天员会因为一时的精神抑郁而毁掉一次登陆火星的使命。事实是,在征服太空的历史进程中,这方面的例子曾不止一次地出现过。例如:苏联联盟号载人飞船的2位航天员就曾因为发生口角而提前终止了本该持续2周的在轨飞行任务。在1999年莫斯科近郊进行的240天地面封闭模拟实验中,一名俄罗斯航天员曾在微醉的状态下粗暴地对待一位加拿大女航天员。再就是1973年美国“天空实验室”轨道舱内的航天员小组,他们为表达抗议连续24h拒绝回复地面控制中心的指令。对于经过层层筛选而胜出的佼佼者来说,出现上述过激行为的确令人费解。然而,据来自法国兰斯市应用心理学实验室的心理学家伊丽莎白·罗斯奈解释,“在精神过度紧张时,一些个体会表现出在平日从未有过的反应”。显然,人类行为问题的深奥之处正在于它的不可预见性。

1 充分利用南极科考站的模拟条件

目前,人类对航天员在地球轨道或是在月面逗留时出现或可能出现的问题有了一定的了解,但火星之旅完全不同。“国际空间站”距地球约有400km,月球距地球也不过38.4万千米,而火星距地球少则5600万千米,多则4亿千米。法国国家航天研究中心的安东尼奥·盖勒医生把这种情形概括为:“如果在‘国际空间站’出问题,人们可以考虑用几小时、最多不过2天时间飞回地球;从月球返回地球也只需4~5天;而如果在火星上出问题,那就需要等6个月才能再次获得一条火星与地球之间的有利轨道,进而脱离火星引力,之后还要9个月时间才能飞回地球:这就是问题的症结所在。”

为了更好地预测未来航天员小组在执行火星任务中可能出现的行为问题,心理学家采用了一种称之为 “类比”的研究方法,即创造出与未来火星探险者可能遇到的情况相似的环境空间。例如:海洋中的石油平台或远航中的船舶就可以提供最初级的类似环境特点,不过最好的是法国和意大利联合建造的康考迪亚(Concordia)南极科考站。由于在南极的整个冬季人类根本无法接近这个科考站,它就成为了地球上与世隔绝的地方,也因此成为进行封闭隔绝训练的绝佳场所。3年多来,每年都有10余人(包括技术人员、地理学家、生物学家等)进驻那里,在2个总共1500m2、分上中下三层的圆柱体建筑里呆上9个月。巴黎环境心理实验室女研究员卡丽娜·维斯认为,康考迪亚科考站与未来奔赴火星的飞船之间存在不少相似性。首先是生活单调孤寂,科考站之外一片冰天雪地,人们很难“越雷池一步”;其次是长期与世隔绝,尽管9个月的时间比火星任务的3年要短许多;再次是参与科考活动的人员间存在不同文化之间的冲突;最后是组成人员的数量,科考站是10余人,而奔赴火星的航天员预计是6人左右。

康考迪亚科考站

2 几种明显不当的行为及其原因分析

心理学家罗斯奈主持了一项为期4年、名为Psyetho的心理学研究项目。作为其中的一部分,参与该项目的维斯曾于2007年11月首次探访了南极科考站的“志愿被困者”。在她看来,虽然南极的冬季总算顺利挨过了,但有些人的行为仍表现出潜在的危险性。某些人会独自走出科考站,并且不携带无线通信设备,他们觉得自己已经完全了解了周围的环境。还有一个人拒绝工作,虽然他很清楚这种做法会影响整个团队的协调配合。

研究极端条件下心理适应能力的专家认为,上述“出格”行为源自多种因素。第一个因素是孤独,即身边没有亲人、朋友,尤其是与同事相处时心情很难完全放松。诚如1999年在俄罗斯和平号空间站上逗留了186天的法国航天员让-皮埃尔·埃涅雷所说:“航天员的选拔旨在完成极具挑战性的任务。一旦进入工作岗位,作为‘操作手’的航天员就要按照事先制定好的计划执行操作,灵活处置的余地极小,而且时时刻刻都在地面控制中心的监控之下。”不难想象,接受过各种训练、拥有多种资质的航天员,在被要求完成极其机械、呆板的工作时是何种心态。罗斯奈认为,这种沮丧更多是由于人类个体远离自己已经习惯的生活环境而陷入孤独,进而抑制了自我肯定所造成的。在飞往火星的飞船上就如同在康考迪亚科考站里,原来由在职场共事、与家人沟通和在各种社会关系中交往所带来的成就感、满足感消失了。不仅如此,当遇到诸如亲人过世等个人的不幸时,孤独感有可能变得极其危险。假如正在执行火星任务的航天员遭遇上述不幸,是告知还是隐瞒,如何处理尚无万全之策。

导致行为不当的第二个因素是封闭在狭小空间的被囚感。罗斯奈认为,在日常生活中,即使忙碌一天,人们总还能指望在晚间做一些自己的事情。在康考迪亚科考站也一样,每人都有自己的房间;在太空中这显然不太可能。曾在空间站工作过的埃涅雷介绍了他们的解决办法。他说:“我们是经过调配给每个人留有一块属于自己的空间,你可以在那里放一些个人物品,其他人可以经过那里,但不可碰触别人的个人物品。在这块小小的空间里,你可以思考、谋划,做自己的私事。”

导致行为问题的第三个因素就是飞船中的日常工作。如果说习惯于执行短期任务的航天员往往都是加班加点工作,那么长期任务对他们来说就显得工作量不足。罗斯奈指出:“那将是可怕的。原因是需要做的事少了,留给人们想事的时间就多了,这对人的心理会产生负作用。”不仅如此,如果一位航天员没能按预期完成所承担的任务,就会出现不正常的心态;此时再加上孤独感的作用,他就很难或者不可能从沮丧的情绪中摆脱出来。因此,心理学家们一致认为,除火星探险的主任务之外,航天员还要执行一些预先安排的其他工作或任务,如读书、看电影或做体育运动等,这些有助于他们忘记火星之旅的单调乏味。埃涅雷讲述了他自己的经历:“当年在和平号空间站工作期间,我曾带去了整套的摄影器材和一只萨克斯管。尽管当时我只是个新手,但渴望提高技艺、取得进步的愿望还是给了我满足感和幸福感。”

潜在危险行为的第四个诱因源于不同文化碰撞引发的沟通困难,这种情况在执行极端任务时尤为明显。平时也许只会导致小小的不理解,但在执行任务时完全可能加剧集体性的紧张气氛和情绪。有一个例子很能说明问题:在康考迪亚科考站越冬科考期间恰遇一届世界杯足球赛,法国人习惯边看球边大声评论,并且滔滔不绝,而意大利人则更喜欢保持安静。这在平常环境中也许算不上什么问题,倘若与其他问题搅到一起,那对多国科考队就是一次心理考验。

模拟火星之旅

3 火星500计划

如何更好地帮助未来执行火星登陆任务的国际航天员小组克服孤独、封闭、无所事事和文化差异等诸多方面的难题?一个多国混合的航天员小组能否保证飞船舱内的和平?除了这些问题,罗斯奈还设想了另一种情况:在太空旅行中如果诞生一对夫妻,那应该是件很好的事,当然前提是飞离地球之前他们都是单身,并且在航天员小组内部没有出现情敌。但是,如果在任务期间要分手又该怎么办呢?在地面的日常生活中这种问题很容易解决,大家不再见面就可以了,但在飞船中这就困难多了。即使对飞船的指挥采用军队的命令方式,也很难保证不出现过激行为。再进一步探究,是以个人才能为尺度选拔出类拔萃的个体,还是以成员之间能够和睦相处为标准选择个体组成一个和谐的小组?如何保证航天员小组有足够的自治能力管理并处理好在飞船上所发生的各种情况?如此多的问题,目前都没有答案。

关于自治管理的问题,在2009年就得到了初步的实验结果。俄罗斯联邦航天局和欧洲航天局合作推出了一项名为火星500的实验计划,有6名来自不同国家的志愿受试者被送往位于莫斯科郊外的模拟火星飞船的实验舱接受测试。首期105天的测试在2009年7月15日结束。4名俄罗斯人、1名法国人和1名德国人于3月31日进入一个没有窗户、面积为180m2的封闭空间。为了测试他们的情绪和各种心理反应,模拟飞船舱内安置了监视设备,与外界通信联系所需的时间也是从地球传输到火星所需的20min。其中一位受试者出舱后说:“与‘地面’联系如此漫长,我们后来越来越倾向于自行解决问题。”法国受试者则说:“最痛苦的是没有白昼与黑夜的交替,睡眠被扰乱,还有就是与家人隔绝。”但受试者普遍反映,他们之间没有产生隔阂,相处很好。2010年年初,这些志愿受试者会被重新召回,参加为期520天的下一轮封闭测试。

欧洲航天局官员马克·赫伯内认为,自治管理是往返火星旅程中最重要的问题,它在火星探索中的重要程度远远超过在近地轨道飞行或登月飞行中,尤其当航天员出现健康问题时更是如此。事实上,航天员如果在“国际空间站”遇到健康问题,可以被很快送回地球;假如在火星上或在已远离地球去往火星的途中出现问题,那只能靠航天员自行解决了。

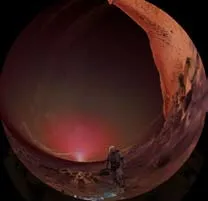

总而言之,专家们目前所能确知的只有一件事情:在未来的岁月中继续积累研究测试经验。盖勒医生认为,研究航天员的心理需要花费10年时间,至少需要做10次封闭实验。然而,行为失控的危险就能因此得到有效控制吗?即便所有的问题都被设想到,并且找到了解决办法,但还是有一个问题没有答案:当航天员从火星看到地球就是夜空中一颗不起眼的星星时,他们的心理会受到怎样的冲击?赫伯内坦言:“从火星上看,地球很小很小,如果你不知道它的准确方位,你根本找不到它!然而我们无法想象,当一个人被如此彻底地与自己的故乡隔离时,内心会是怎样的一种感受……”因为再不能看见蓝色星球而引发的极度焦虑,会不会压垮人的精神?只有当一个人用自己的双眼搜寻火星的夜空、回望地球的方向而看不到地球时,才会真正找到答案。

志愿受试者

4 火星之旅需要献身精神

未来登陆火星的航天员

完成火星之旅需要解决一个特殊的问题,即对生命的认识,这意味着完成既定目标比不惜代价保护生命更为重要。在埃涅雷看来,未来的火星之旅需要那些具有献身精神的人。在启程之前,他们已经对登陆火星产生了强烈兴趣,并具备勇往直前的精神,即使付出不能返回地球的代价也在所不辞;但这种做法不符合现代人的观念。此外,面对奔赴火星的征途,人们也许应该更多地借鉴哥伦布或麦哲伦曾经经历的前途不明、生死不定的艰辛航程,而不是在近地轨道飞行或登陆月球这类航天活动。埃涅雷坦承:“登陆火星才是本质意义上的探险。我相信,人类命中注定要去探险,目的是给生命一个未来。到宇宙探险,这是人类未来之所在。” 王宏伟/文