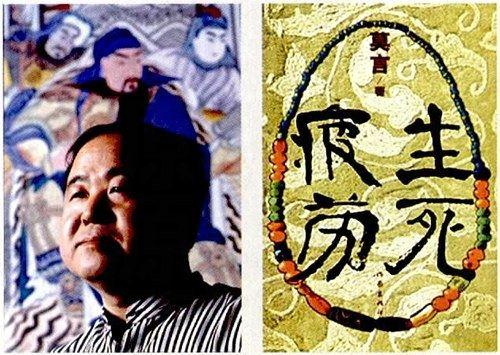

莫言的乡村经验

河 西

他走出了山东高密,可故乡却总是在他的笔汨汨而出。他希望回归到民间,以自己的家园为故事载体,从中国伟大的叙事文学传统中汲取养分。

“索尔仁尼琴我觉得他依然是缺少自我拷问的精神,他一直在控诉,他有勇气来向前苏联巨大的党派和政治挑战,但他也没有拷问他自己,他写《古拉格群岛》和《伊凡·杰尼索维奇的一天》都是如此。我们张贤亮的文学作品也是在索尔仁尼琴的水平上。”对于前苏联诺贝尔文学奖得主,莫言也敢直言批评。

莫言有这样的底气,他总是精力超级旺盛,40多天写出《生死疲劳》的传奇让人咋舌。长篇如此,中篇更不在话下。他在中篇小说中表现着不同方面的自己,或质朴、或幽默、或残酷、或悲壮,不过,你在他的作品中闻到最多的气息还是来自乡村。他走出了山东高密,可故乡却总是在他的笔端汩汩而出。他希望回归民间,以自己的家园为故事载体,从中国伟大的叙事文学传统中汲取养分。高密乡:中国的“约克纳帕塔法县”

《南风窗》:现在有多长时间住在高密?马原对我说他一离开西藏基本上就写不出来了,离开高密的话,您的写作是否会受影响?

奠言:主要住在北京,就是到春节的时候到高密住一会。原来夫人和孩子住在高密,在高密住的时间会长一些。

《南风窗》:在高密,我知道您小时候,家里是上中农成分,应该说家庭状况是可以的。连领救济粮的资格都没有。可是,您曾在桌一年的大年三十到别人家讨饺子,为什么会这样?是三年自然灾害?

莫言:是的,那是三年自然灾害的时候,特别困难。而且,当时60年代、70年代的农村搞阶级斗争,中农在理论上是团结的对象,但事实上中农的孩子不太可能入党。除此之外,中农跟贫农在生活上差不多,一起在人民公社、大队里劳动,劳动工分的多少只占你分配额组成部分的30%,哪怕你一点工分没挣,你也能拿到70%的分配额,其实也就是一种普遍的贫困。

《南风窗》:12岁的时候“文革”爆发了,您以放牛割草为业?当时放牛的时候就开始阅读中国古典小说?

奠言:“文革”开始时我小学五年级,很小,也就十一二岁,参加集体劳动也不够格,只能放羊、放牛。在劳动间隙时也看书,村子里多半还是古典文学,《三国演义》、《水浒传》、《说唐》都有,这是每家每户的个人财产,也不可能把这些书都给烧了。在学校里,老师还有一些红色经典小说,像《林海雪原》、《红岩》,也多多少少读了一点。其实我读得多的还是课本。我二哥上过中学,我大哥正在华东师范大学读中文系,他们手上有中学6年全套的教材,我拿来后翻来覆去地读,这些书对我帮助很大。

《南风窗》:什么时候开始读到美国作家威廉·福克纳和哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯的作品并喜欢上他们的呢?是否从那时起,您定下了一个写作目标:让自己写作的高密乡成为中国的“约克纳帕塔法县”?

莫言:1984年我第一次读到福克纳的小说,读马尔克斯的可能晚一些。1984年我考入解放军艺术学院文学系,当时买过一套书,浙江文艺出版社出的《诺贝尔文学奖作家作品选》,那里收了福克纳的短篇《献给艾米丽的一朵玫瑰花》。1985年底左右读到《喧哗与骚动》。

初学写作的时候读过不少作家的书,当然对我影响最大的还是福克纳,福克纳半真实半虚构地刻画了一个名叫“约克纳帕塔法”的县,这种由他开创的以一个半真半假的地域为核心创作系列小说的模式让我深受启发。福克纳宣称自己要终生写“邮票大小的一块地方”,后来我的小说里就出现了一个高密东北乡,算是向他偷师的结果。马尔克斯实际上也是福克纳的学生,他写的马贡多村庄显然也受到福克纳约克纳帕塔法县的启发。当然,马尔克斯的魔幻、极度的夸张、超现实对我影响也很大,主要还是激活了过去的记忆,这是不可否认的。

从小说到电影

《南风窗》:您从1985年发表第一部中篇《透明的红萝卜》,到后来的《红高粱》、《红树林》、《红耳朵》、《红蝗》,对红色为什么情有独钟?

莫言:最初的一部与红色有关的小说是《透明的红萝卜》,直到写到《红蝗》的时候也没有意识到自己用了那么多的红色,后来我看到上海复旦大学的陈思和教授写了一篇批评文章叫《声色犬马》,分析了我小说中频频出现的红色,反而让我以后注意了不要老重复自己,重复红色。

《南风窗》:谈到《红高粱》不可能不谈电影,我看到文章,说张艺谋找到您来谈改编《红高粱》的时候,您感觉这个人像个农民,是这样的吗?

莫言:那是1986年,我发表《红高粱》之后不久,还在解放军艺术学院上学,还没有毕业。他刚从陕西的《老井》外景地回来,就跑到我学校的宿舍里来了,很朴实,现在张艺谋也比较朴实。

《南风窗》;后来又给张艺谋写了《幸福時光》,后来出版的就是中篇小说《师父越来越幽默》,这个故事和您的风格似乎不太一样,是张艺谋定的题目吗?

奠言:小说和电影的关系你说反了。张艺谋是根据我的中篇小说《师父越来越幽默》改编的电影,小说和电影后来完全没有关系。我没参加改编。张艺谋看了我的小说又觉得不错,广西的作家鬼予担任了编剧,所以后来他电影上写的是“取材自莫言的小说”,实际上取材也算不上。我写的是一个老工人即将退休的时候突然下岗,生活没有着落,后来他的徒弟们想了一个特鬼的主意,在一个风景名胜区,用—个公共汽车废旧的车壳子做了一个休闲小屋,专门接待情侣,这是一个挺荒诞的故事。

《南风窗》:真正幽默的可能是您的中篇《三十年前的一场长跑比赛》,格非也非常喜欢这篇小说。怎么会去写这样一个中篇的?

奠言:那是《丰乳肥臀》受到批评之后,我搁笔两年,重新拿起笔写的一批作品中的一篇。生活经验当然也在里面起作用,我家那边有一个解放初期成立的国营农场,这个农场把我们周围的5个村庄都划在里面。那里也是山东省右派改造的地方,某某日报的总编、医学院学生中的校花右派、省体操队的跳高冠军全都在那地方。我上小学的时候,学校每年“五·一”都开农场的运动会,所有的冠军都会给农场的孩子拿去。当时的跳高冠军可以跳过一米八,在60年代,在那样一个偏僻的乡村,这是多么惊人的成绩!余华写一个乡村教师可以扣篮,那是他瞎吹的,我们那儿农场的人可是真能扣篮,因为他们原本都是省里的运动健将,等于是发配到这里来了。

《南风窗》:除此之外,您还有好几部小说给改编成电影,包括严浩的《太阳有耳》、霍建起的《暖》(改编自《白狗秋千架》),您有参与编剧吗?您觉得他们的改编有没有让您满意?

奠言:《太阳有耳》我参与了编剧,当然香港方面也有几个人一起参与,写了好几稿。我觉得也不成功,我的很多想法和导演差距太大,最后我就退出了。当然他基本上还是按照我原来的脉络拍的。霍建起的《暖》我也参加讨论了,编剧是霍建起的夫人,我参加了编剧,一些很关键的细节也帮他们想了,这个我也没署名,但是不错,基本上按照我原作来拍的。《幸福时光》和我的小说可以说一点没关系。

从民间文化里搜取资源

《南风窗》:您的章回体小说《生死疲劳》采取了“轮曰”的形式,《四十一炮》里也是罗小通在五通神庙里向兰大和尚讲故事,佛教对您来说意味着什么?

莫言:佛教其实已经在我们日常生活中的文化基因里了,即便你在农村从来没有进过庙,即便你—个字也不认识,观念里还是有佛教的东西,这是从长辈的教育、戏曲里得来的。写《生死疲劳》之前我也在想,我怎么结构这个小说,像《艳阳天》、《创业史》这样来写?又会写得非常非常的长。有一次我去承德,在一个庙里看,看到壁画上有六道轮回的内容,突然心里一亮,这是一个很好的结构框架。而且我想到可以用各种各样的动物出场来讲话就觉得很有趣。

《南风窗》:喜欢中国古典神魔小说吗?小时候是不是也听了大量的说书?

奠富:早期在农村的时候看《封神演义》、《聊斋志异》等等,这些小说并不仅仅在阅读层面上对我有影响,它们是民间文化的一个组成部分,这些民间的故事也是《聊斋志异》等古典神魔小说的源头。读完《聊斋》,我会发现,很多故事其实我很早以前就听过了,可能在田间,也可能从—个说书先生的口中。

《南风窗》:在一次演讲时,您提到了自己要学会“撤退”,怎么个撤退法?

莫言:我说“撤退”也是一种作家的术语,不是军事术语理解的那样。实际上我的意思是从民间文化里搜取资源,在个人经验里寻找创作的灵感,这是我从1987年开始非常明确的追求。到了《檀香刑》的时候,我是大踏步地直接把最通俗的戏曲样式搬到小说中来了。其实,用“撤退”来描述我的立场也不准确,就像时尚一样,什么叫前卫,什么叫后卫?50年前的中山装,现在穿就叫前卫。如果我们现在穿—个“五四”时期年轻人穿的学生装、长袍,又变得很后现代了。文学创作也是这样,无所谓撤退,无所谓先锋。