东海划界不能回避冲绳海槽

肖汉强

最近几年来,日本媒体不断报道所谓“东海中间线是日中的东海分界线”,指责我国“开发天外天油气田,违反日中共同开发协议”。日本《产经新闻》声称。“为了维护主权和权益,日本政府势必将重新制定应对措施”;《朝日新闻》说什么“如果联合开发。在日中两国200海里范围内的所有资源都是开发对象”;《读卖新闻》公然说“中国在东海日中中间线附近开发天然气田,已成为日中之间新的悬案,中国的行动今后将不可避免地引起同周边国家的摩擦”。该报甚至提出把在“中间线”附近采集的天然气“利用中国的输气管运输到中国大陆,再根据本国海域中资源分布的比例,在日中两国间进行分配”等无理要求。

关于大陆架的含义,目前有地质地理上和法律上两种概念。前者是从海底地形地貌特征上确定的。认为“大陆架是大陆领土向海洋的自然延伸部分,即从海岸起逐渐向海洋方向延伸,延伸到坡度显著增大的转折处为止”;后者按第三次联合国海洋法会议提出的《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)第76条规定:“沿海国的大陆架包括其领海以外依其陆地领土的全部自然延伸,扩展到大陆边外缘的海底区域的海床和底土,如果从测算领海宽度的基线量起到大陆边的外缘的距离不到200海里,则扩展到200海里的距离。”

根据《公约》精神,自然延伸原则乃是划分有关大陆架界限的基本原则,200海里距离标准仅仅是对自然延伸原则的补充,两者之间不是对等的关系,而是有主次之分;在解决大陆架界限纠纷时,应优先考虑自然延伸原则;200海里标准的确立和实施,不应当妨害自然延伸原则的实施。至于专属经济区的划界究竟应当按照公平原则还是中间线方法解决,早在1973-1982年举行的第三次联合国海洋法会议上,多数国家就已取得共识,他们认为:世界各国海域情况十分复杂,如果采用中间线方法划分海岸相向国家之间的专属经济区,有可能导致不公平的结果;只有考虑到各种特殊情况,按照公平原则,通过有关国家的协商,才能使划界问题得到合理解决。

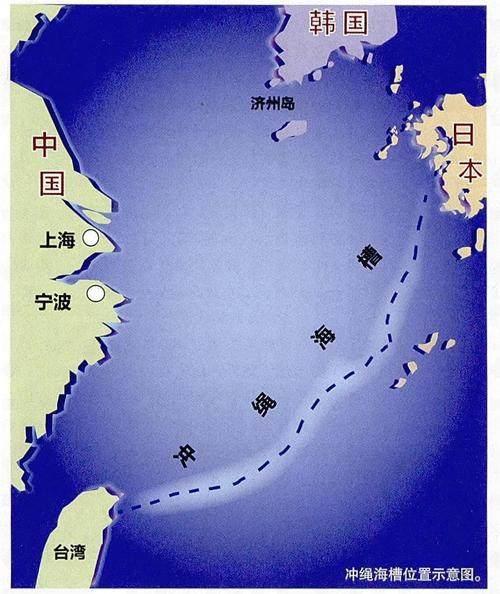

东海大陆架的基本特征

我国东海大陆架无论从海底地貌、地质还是法律意义上说,它的外部界限均应位于冲绳海槽。这种看法已被中外很多著名地质地理和海洋学家所公认。现仅就我们调查的资料和国内外报道的信息,简要介绍如下。

首先,东海海底具有典型的大陆架特征。东海大陆架海底地形与中国大陆东部平原相似,是中国大陆的海底延伸部分。绝大部分海底坡度极小,向东南方向倾斜数百公里,其坡度变化不到1度。我国的钓鱼岛、黄尾岛、赤尾屿等岛屿即位于东海大陆架东南边缘上。东海大陆架的水深自中国大陆往东有规律地逐渐加深,但变化很小。大陆架最宽处位于上海东南方向约600多公里处,水深只有185米。在大陆架的东侧水深150至185米附近,海底坡度明显增大,向东南水深急剧加大,形成一个水深最大达2000多米的冲绳海槽。该海槽南北延伸1000多公里,北浅南深,呈向东凸出的弧形深水槽,外形似香蕉状(亦称船型或舟状海盆)。我国冲绳海槽调查队曾在钓鱼岛以南实测最大水深2334米,国外报道过更深数据有2717或2940米等。冲绳海槽槽底平均宽达104公里,槽底还分布一系列海底山、海丘和凹槽。但海槽两侧皆为陡坡,平均坡度超过2度。最大达10度,坡上还形成一系列的断裂沟谷。在冲绳海槽东侧,琉球群岛周围海底由多组南北延伸的、高耸的海底山脉组成;两侧岛架很窄,宽度都只有十多公里,并迅速向西侧冲绳海槽与东侧琉球海沟过渡到深海洋底。由此可见,冲绳海槽东西两侧地形地貌特征截然不同,冲绳海槽及其两侧海底的特殊形态,与平坦的大陆架概念毫无共同之处。

其次,覆盖在东海大陆架上的沉积物主要来源于我国大陆。据估算仅长江、黄河和钱塘江,每年输入海中的泥沙量即达25亿吨左右。从而造成東海巨厚的沉积岩层,并由于沉积物中富含有机质。奠定了大陆架区油气藏的物质基础。而琉球群岛的沉积物则由于有一条深海槽相隔,很少能被海流携带到大陆架上。近年来的海洋调查所获资料的初步分析表明:东海大陆架边缘和冲绳海槽西坡的沉积物性质,与长江口的沉积物组成类同,而冲绳海槽东坡沉积物性质与琉球群岛各岛屿关系密切;冲绳海槽区的沉积物粒度两侧粗大,向海槽中心变细,表明了沉积物分别由大陆架和琉球群岛岛坡向海槽盆地中心部位运移。

第三,地质历史资料证明,东海大陆架确属我国大陆自然延伸,彼此连成不可分割的一个整体。在距今约1.1万年的更新世大理冰期,中国大陆东部海岸曾延伸至冲绳海槽西坡,即现今东海大陆架的外缘,与琉球群岛只有一条深海槽相隔。中国科学院海洋研究所曾在长江口外水深160~170米处,发现1.5万年前产于河口的底栖生物牡蛎、蛏子的遗骸。国外也曾报道在虎皮礁(距长江口约430公里附近)见到北方原始牛的下颚骨;在男女群岛附近采到猛犸象的牙齿;在远距长江口以东550公里、水深100米的海底中发现有红螺、文蛤、长牡蛎、杂色蛤蜊等生长在古海岸附近的化石,证实东海大陆架在1.5万至2万年前曾是中国大陆的一部分,后来才逐渐被海水淹没。

冲绳海槽区的特殊地质

除了地貌、沉积物和古生物化石的不同,冲绳海槽区和东海大陆架在地质特性方面也有几大差异。

据海洋地球物理资料计算,与东海大陆架和琉球岛弧厚达30公里以上的地壳相比,冲绳海槽区的地壳变薄,仅21~24公里。冲绳海槽中央断裂下面的地幔深度只有15公里,表明它是一个刚从大陆地壳上分化出来的地质构造单元,已从东海大陆架分离出来,逐渐失去了陆架的性质。

冲绳海槽区热流值较高,水深大于2000米的海槽中心部位,平均热流量都超过正常值,最高可达到10个热流量单位。而大陆架区仅0.5-1个热流量单位,琉球群岛也为0.62~1.66个热流量单位,冲绳海槽区热流量值变化幅度也很大,平均热流值偏高,其主要原因可能是地壳中放射性物质引起的,而极高值则是现代的浅成火成岩侵入作用造成的。热流值的变化特征恰好表明冲绳海槽是一个介于活动与不活动之间的边缘盆地。

冲绳海槽区还是一个强烈磁异常带。在海槽的主体部位,常见有高耸的海底山,已知较大的有11处,高差达600米,宽20公里,海底山常沿海槽的南北走向连成一体,形成链状海底山脉,而且相应的磁异常大,变化剧烈,具有玄武岩磁场的特征。据磁力测量,发现磁性体一般埋深仅1.5公里,在该磁场异常带上曾采掘到一些安山岩、玄武岩、蛇纹岩和浮岩等碎块,表明该海山链为部分裸露在水下的火山岩基底隆起带,而东海陆架区和琉球群岛则很少发现此种现象。

上述资料表明,冲绳海槽区是个大陆边缘盆地,它的基底具有过渡性地壳的特征,是东海大陆架的清楚外界。中国大陆与日本琉球群岛之间的东海大陆架的天然分界,应位于冲绳海槽的中心线。那种片面强调中日“共处同一大陆架”,单方面主张中间线方法的论点是缺乏事实根据的。根据冲绳海槽的特点及两侧的差异性,这个海槽是我国大陆和日本琉球群岛各自向海中自然延伸的终点,因此把它作为我国与日本在东海的自然分界线是公平合理的,既符合国际上一般公认的大陆架概念,也反映了东海的历史、地理和地质构造特征。

以海槽划界早有先例

从国际惯例来看,世界上海岸相向国家间以海槽划界早有先例。如澳大利亚和印度尼西亚之间1972年划分帝汶海陆架时,即以帝汶海槽划界;1969年国际法院关于欧洲北海大陆架划界的判词中也曾指出:“划定海域界限时,应把构成每一当事国陆地领土的自然延伸人海或海底的大陆架的一部分,尽量给予该国,而不侵占另一当事国的陆地领土自然延伸部分。”冲绳海槽比挪威海槽既宽且水更深,有充分的理由作为东海大陆架的分界。

最后还应该提出,琉球群岛并没有连续的海岸线。琉球群岛主要由先岛诸岛、冲绳诸岛、奄美诸岛和吐噶喇列岛组成,它是一群零星分散的小岛,远离日本本土的本州、北海道、九州和四国四个大岛。琉球群岛岛屿之间相距甚远,如久米岛到宫古岛之间相隔200多公里,有些岛屿之间为水深超过1000多米的海沟所隔,不能形成连续的领海基线。有些岛礁上根本无人居住,不能以这群零星小岛和我国大陆对分东海大陆架。《公约》第121条第3款规定:“不能维持人类居住或其本身的经济生活的岩礁,不应有专属经济区或大陆架。”这就清楚表明欲以琉球群岛平分东海大陆架,跟上述规定也是有矛盾的。我国是幅员广大的大陆国家,也是个海域辽阔、岛屿众多的海洋大国,不仅有漫长的海岸线,而且海洋开发历史悠久、人口众多,有足够的理由享有东海大陆架的合法海洋权益。