居民医疗服务需求及其影响因素微观实证分析的研究进展

王翌秋 王舒娟

南京农业大学经济管理学院 江苏南京 210095

医疗服务的需要和需求是政府制订卫生政策的出发点。在社会层面上,医疗服务需要一般被定义为,根据现有的医学知识,为了使整个社会群体尽可能保持健康或变得健康应获得的医疗量;在个人层面上,医疗服务需要指人们对自己是否健康、是否患病、是否需要就医所做出的主观判断,或医生出于专业知识对患者判定的是否提供和提供的医疗服务数量,它强调的是必要性。[1-2 ]考察医疗服务需要的指标一般是居民两周患病率、慢性病患病率和疾病严重程度等。医疗服务(或卫生服务)需求是一个与经济相关的概念,它描述了人们在一定的价格水平下,愿意购买并且能够购买的医疗服务的数量。这一概念阐明了医疗服务需求的形成必须具有两个条件:一是人们具有利用医疗服务来维持和缓解自身健康问题的愿望,二是人们在经济上还必须具有支付能力。[1]因此,只有当有医疗服务需要的人产生了购买医疗服务的愿望,并具备购买能力时,才能形成医疗服务需求。医疗服务需求一般采用患病治疗情况、患者就诊率和住院率等医疗服务实际利用情况来表示。

在医疗服务利用的过程中,可能出现医疗服务需要和需求不一致的现象,由此会产生两个问题:当医学上认为无医疗服务需要时但产生了医疗服务实际利用,即出现“没有需要的需求”,这导致了卫生资源的浪费;当医学上认为有医疗服务需要,但由于经济困难、无医疗保险、就诊不方便或医疗机构质量差等条件限制时,医疗需要不能转化为现实需求,患者的疾病无法得到及时、适宜的治疗,这对患者、对社会将造成较大危害。这两个问题是各国政府多年以来关注的焦点,“是什么原因导致了医疗费用的高涨”和“如何有效地控制医疗成本”,成为所有国家,特别是发达国家在实行福利国家制度时思考的重要课题;“如何减轻居民的疾病经济负担、缓解因病致贫”,特别是“如何满足农村居民医疗服务的需要”成为发展中国家要努力实现的政策目标。要讨论这些问题,首先都应深入地了解居民医疗服务需求的状况,以及医疗服务需求的影响因素,才能针对关键因素制定相应的公共政策。

1 健康和医疗服务需求模型

新古典增长理论和人力资本理论都将人力资本视为经济增长的一大源泉。1962年,Mushkin在他的论文《健康是一种投资》中正式提出了“健康资本”的概念,分析了健康和教育作为同等重要的人力资本对经济发展的重大作用。[3]经济学家舒尔茨明确提出了人力资本理论,阐明了健康保健是人力资本投资的重要内容之一。继舒尔茨之后,Becker把人力资本与时间联系起来,采用微观均衡分析方法建立了人力资本投资均衡模型,并提出了分析的基本构架和方法。Grossman进一步将Becker新古典均衡分析框架的人力资本观念应用到健康领域,将健康视为能提高消费者满足程度的耐耗资本品,构建了效用函数、家庭生产函数、收入约束函数和时间约束函数,从而推导出个体健康和医疗服务需求的理论模型。[4]

Grossman模型中包含了四个基本因素:折旧率、工资、医疗服务价格和人力资本存量,并假定这几个变量都是外生的。Grossman指出,消费者想要的并不是医疗产品本身,而是健康,医疗服务需求是健康需求的派生需求。年龄的增长导致一个人健康存量的折旧率增加,同时,人们也可以通过投资于健康来延缓或抵消这种折旧;工资变量代表时间的机会成本,工资的提高将增加时间的货币价值,这导致从劳动时间中得到的收益增加,因而个体对医疗服务的需求将随工资的增加而增长;由于医疗服务是生产健康的主要投入品,医疗服务价格上涨使得维持健康的成本上升,必然导致医疗服务需求减少,健康需求下降;教育变量代表人力资本存量,教育水平的提高可以增加健康投资的回报,也可以提高生产健康的效率,因而教育可能对医疗服务需求有抑制作用。

Grossman的研究已成为比较完善的健康需求理论和医疗服务需求理论。[4-5]继Grossman的研究后,大量文献对其理论框架进行了检验,并进一步地扩展,为模型增加了更丰富的内容。桑特勒等将医疗服务需求的影响因素分为经济因素和非经济因素,将其函数式列为以下形式:

需求量=f(自费部分、实际收入、时间成本、替代性产品的价格、互补性产品的价格、偏好、个体特征、健康状况以及医疗服务质量)

除此之外,根据不同的研究目的,各类文献也将其它一些可能会影响健康需求和医疗服务需求的变量放入模型,例如性别、体重、是否单身、居住城市类型、身体质量指数、不确定性、保险、时间的使用、医疗服务的质量等。

总的来说,在健康需求理论和医疗服务需求理论发展的几十年里,国外一些代表性的实证研究包括:Wagstaff运用丹麦的福利调查截面数据,估计了丹麦的健康需求函数[6];Gerdtham估计了瑞典的健康需求函数[7];Doorslaer运用1979年和1984年荷兰健康调查的综列数据估计了动态的健康需求函数[8];Muller估计了卢旺达准自给自足农户的健康生产函数[9];Vrk运用1996年爱沙尼亚成年人口健康行为调查数据对拜访医生和牙医次数的影响因素进行了考察[10];Ii实证分析了玻利维亚城市居民选择不同医疗服务提供地点的决定因素。[11]

国外学者Mocan等对1989年中国城镇居民医疗支出水平决定因素进行了实证分析,这也是第一篇考察我国医疗服务需求决定因素的实证文献,结果表明,性别与年龄的交互项、在工作单位洗澡、在工作单位餐厅吃饭、人均房间数、食品价格、医疗服务价格和收入是中国城镇居民医疗支出水平的决定因素。[12]国内学者对我国医疗服务需求较为全面的研究见于“中国农村医疗保障制度建设”项目,项目组根据农业部农村固定观察点中1 428个农户的健康风险数据,总体上描述了中国农村居民医疗服务的利用状况,并考察了年龄、性别、受教育程度、职业、收入等因素对两周患病率的影响。赵忠等采用截面数据,对我国城镇居民和农村居民的健康状况及其影响因素进行了实证检验。[13-14]除此之外,国内学者的现有研究主要是分析各地区居民就医行为和医疗服务利用状况,包括周红等对我国农村患者就诊单位选择的研究[15],史雅翼对浙江居民两周患病与就诊行为的研究[16],陈定湾对杭州居民就医行为的研究[17],张春汉对中部一农村社区居民医疗需求的研究[18],文雯对四川省城乡居民门诊和住院费用的研究[19],孙晓杰对甘肃省农村地区健康与医疗服务利用状况的研究等。[20]

下文通过国内外相关文献回顾,将影响医疗服务需求的因素归纳为人口统计学因素、健康状况因素、经济因素、医疗保险和保障因素、供给因素五类因素来进行分析。

2 人口统计学因素

2.1 年龄

年龄作为健康的折旧因素,对医疗服务需求的影响在各类文章中得出一致的结论是:年龄越大,患病的概率越大,健康资本的折旧率越大,对医疗服务的需求也越大。文献研究一致证明了年龄对健康需求的负面作用[7],年轻时的健康存量大于年老时的健康存量,随着年龄的增加,人们对医疗服务的需求也随之增加。[5]然而,各类文献在老龄化是否是导致医疗费上涨的重要因素这一问题上存在分歧,尽管人们一向都将老龄化作为医疗费用高涨的罪魁祸首,但越来越多的研究表明,老龄化对医疗费用的影响非常轻微。[21-22]俞炳匡总结了Spillman和Lubitz基于美国8万多名65岁以后死亡的老年人数据的实证研究,得出以下结论:个人短期急性治疗费的剧增一般出现在生命的垂危时刻,基本不受寿命延长的影响;寿命的延长主要导致护理医疗费增加。[23]

2.2 性别

费尔德斯坦指出,成年前男女的医疗支出大致相同,但在成年后,女性的医疗支出超过男性,这主要是生理差异导致的,女性较高的医疗支出来自于分娩的费用,即使在超过生育年龄后,这种差异仍然存在。[2]有证据表明,女性罹患骨质疏松症、心血管疾病、老年痴呆症等疾病的概率高于男性,因而女性就诊的概率和医疗支出也更高。我国1993、1998和2003年三次卫生服务调查表明,农村和城市女性两周患病率和慢性病患病率均高于男性,两周就诊率和住院率也高于男性。

2.3 教育程度

教育程度也是影响医疗服务需求的因素之一,但教育对医疗服务需求的影响较难预测。一般来说,受过更高教育的人健康意识更强,能尽早识别疾病的早期症状,对医疗服务的需求更多;然而,受过更高教育的人自我保健的能力更强,也能够更有效地进行自我医疗,这也可能降低对医疗服务的需求。有研究表明,受过更高教育的人可以更有效率的获得健康[6],教育能使人们对健康和医疗服务的偏好优于其它商品[10],也有充分的证据表明高的教育水平和低死亡率之间的正相关关系。[24]Arleen的研究证明了教育和健康之间的关系是前者影响后者,而不是人们通常所述的相互影响关系。[25]

2.4 婚姻状况

一般认为,单身者对医疗服务的需求多于已婚者。这可能有两个原因,一是单身者的健康状况可能较之于已婚者更差,二是已婚者患病后能得到配偶的照顾而减少医疗服务的需求。桑特勒指出,婚姻状况可能通过对家庭医疗服务保健产品的影响来影响医疗服务市场的需求,由于已婚者有配偶可以为其提供家庭护理,从而减少对住院服务的需求,因此已婚者对医疗服务的需求,尤其是住院服务的需求可能会低于未婚者。[26]

3 健康状况因素

费尔德斯坦指出,个体实际存在或自我感觉到的疾患,以及对预防保健的需要,将决定个人在某一时点是否进入医疗市场。[2]文献一般采用自评健康状况、是否患病、疾患的严重程度或疾病史等来作为健康状况的代理变量,将其作为重要变量纳入医疗服务需求实证模型。Vrk在分析爱沙尼亚成年人医疗服务需求时,采用是否具有残疾状况、是否有牙疼的经历来作为健康状况的客观变量。[10]研究结果一致表明,在其他因素固定不变的情况下,健康状况越差的个体需要的医疗服务越多。不同的疾病种类和所需要的医疗服务类型也与医疗服务需求密切相关,大量文献研究表明,慢性病患者由于久病成医可能减少对正规医疗服务的需求,取而代之更多地使用门诊服务或到药店购买药品,而急性病患者对医疗服务需求更为急切,因而需求弹性更小。

国内的各类文献都将个体的健康状况和疾病的严重程度作为影响医疗服务需求的因素进行分析,[16,27]但鲜有文献将疾患种类作为控制变量放入医疗服务需求模型,然而不同的疾患种类对医疗服务需求的影响差异很大,例如一般的感冒、急性肠炎、慢性糖尿病等,这三种疾病的患者对医疗服务的需求各有不同。因此,在医疗服务需求分析中也应考虑疾患的种类。

4 经济因素

4.1 收入水平

收入既代表了消费者的购买能力,又反映了时间的机会成本。较高的收入可以通过增加健康的天数来增加投资于健康的价值,所以收入的增加会使人们倾向于增加最优健康存量,从而促进人们对医疗服务的需求。实证结果一致表明,收入对医疗服务需求有显著的正影响,并且,收入对富人健康的影响大于对穷人健康的影响。[11]大多数使用截面数据的研究表明,医疗服务的收入弹性大于1,[7, 28]然而,也有大量研究表明收入弹性小于1。[12,29 ]当对调查的原始收入进行临时性收入及雇主缴纳的保险费的调整后,医疗支出的收入弹性在1左右。[2]

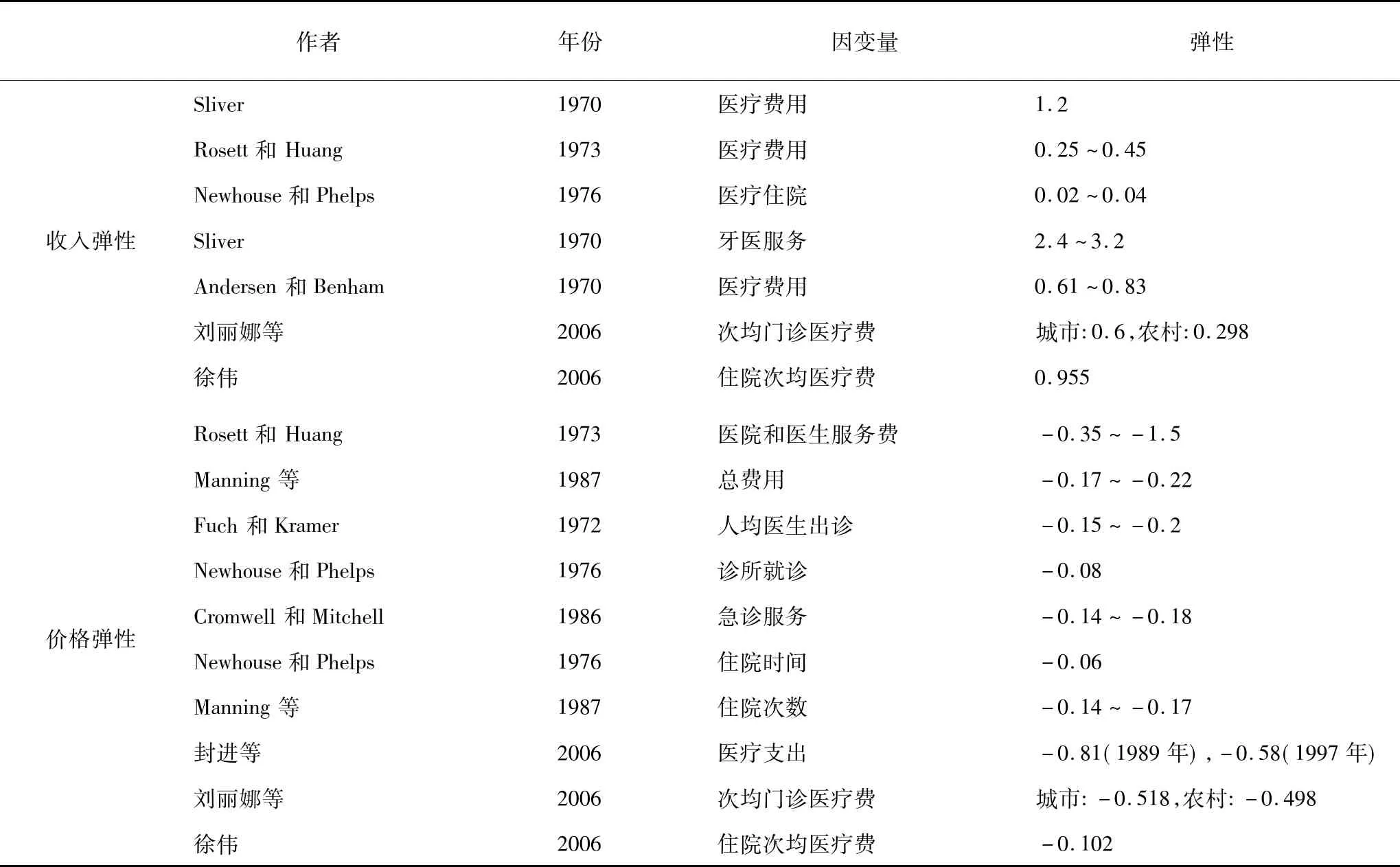

收入弹性和价格弹性是分析医疗服务需求的重要信息,表1归纳了部分文献医疗服务需求弹性的测算结果。[30]测算医疗服务需求的弹性并不是一件容易的事,如表1所示,文献中关于弹性的测算往往不一致。这主要有两个原因:第一,医疗服务需求量很难测度,一般用医疗服务的利用状况来表示,例如门诊次数、住院天数、医疗费用、处方供应等;第二,不同收入水平的居民时间的机会成本有明显差异,因而收入变化对医疗服务需求的敏感程度也不同。Getzen在文章中也提出,计算收入弹性时,由于采用的数据不同,比如分别采用以个人、地区、保险公司、国家为单位的数据,得出的测定值也会有差异。[23, 46]

表1 部分文献医疗服务需求的价格弹性和收入弹性测算结果

4.2 医疗服务价格

按照经济学基本理论,医疗服务价格与健康需求或医疗服务需求呈反方向关系,较低的医疗服务价格增加了消费者的实际购买能力。在使用居民微观数据进行的研究中,医疗服务价格通常采用某种疾病的平均治疗费或医疗保险费来表示。尽管我们一般认为医疗服务价格是解释健康需求的重要变量,但Vrk也强调,理解健康状况多大程度由医疗服务因素以及各种非医疗因素(如收入、年龄、教育或居住场所等)所决定也非常重要,因为针对不同的因素,政策的作用点会有差异。[10]就目前的研究来看,医疗服务价格仍是影响居民健康需求和和医疗服务需求的重要因素之一。

与收入弹性的测算结果类似,文献对医疗服务价格弹性的测算也有较大差异(表1)。一般来说,预防服务和药品的需求价格弹性较高;采用截面数据测算的价格弹性相对较小,而采用时间序列数据测算的价格弹性相对较大。费尔德斯坦总结了这些测算结果的波动范围:患者住院天数的价格弹性从-0.2到-0.7不等,住院的价格弹性在-0.03到-0.5之间变动,医生门诊价格弹性从-0.1到-0.2不等。[2]封进对我国农村医疗消费行为的研究结果表明,1989年和1997年我国农村居民医疗消费需求价格弹性分别为-0.81和-0.58。[31]

4.3 时间成本

除了收入和医疗服务价格外,消费者的时间成本也是影响医疗服务需求的重要经济因素,总的来说,消费者时间成本越高,医疗服务的需求越低。在分析医疗服务需求时如果不考虑时间成本的因素,就会导致需求的价格弹性预测不准确,特别是当时间成本在总成本中所占的比例非常高时,忽略时间成本因素就会低估需求的价格弹性。例如,当患者前往就诊路途所花时间较长或候诊时间较长时,消费者对医疗服务价格变化变得不敏感,而时间价值可能成为影响医疗服务需求的重要因素;当医疗服务价格降低后,医疗需求对时间成本也更为敏感。现有文献一般采用就诊路途的时间和工资率来衡量时间的机会成本,也有文献直接采用就诊路途时间、就诊等候时间或医疗机构离家庭的距离来作为时间成本的代理变量。文献研究表明,时间的自价格弹性为负,交叉弹性为正。Ringel等测算得出时间的价格弹性在-0.09至-0.14之间。[32]

4.4 替代品和互补品的价格

在医疗保健和疾病治疗的过程中,某些卫生机构和医疗品可以被另一些卫生机构和物品所替代(例如公共机构和私人机构、中药和西药),也可能会与其他一些机构和物品互补(例如产科服务和儿科服务),因此,当我们只对某一类型的医疗卫生服务进行需求分析时,不可忽视的是需要将这种医疗服务的替代品和互补品纳入需求分析的框架。Ii和Sahn等分别通过对玻利维亚城市居民和坦桑尼亚农村居民医疗服务需求的研究,预测了患者不同治疗类型选择(包括公共医院、私人医院、公共诊所、私人诊所)和自我医疗之间的交叉价格弹性。[10, 33]但是,由于某一特定的医疗服务的替代品和互补品较难准确地寻找,并且替代品和互补品的价格也很难准确地测度,因此目前国内文献很少能采用实证方法来分析替代品和互补品的价格变动对某种特定的医疗服务需求的影响。

5 医疗保险和保障因素

一些研究认为,人口增加、老龄化和收入水平的提升是各国医疗卫生支出急剧增长的主要原因,但是,兰德健康保险实验的报告指出,在1948—1988年的40年里,美国医疗成本的大幅增长应归因于健康保险的广泛覆盖。[34]在一些高福利国家,为了控制医疗支出,国家强制实行共同保险,通过成本分摊的方法间接提高医疗服务的价格。在发展中国家,居民医疗费用支付方式的发展过程与福利国家相反,医疗成本从全部自付转变为部分自付。第三方支付对居民医疗服务的可获性具有重要作用,特别是对低收入居民来说,看病的部分或全部成本通过政府补贴或私人保险来分摊,是增加医疗公平的有效手段。

在早期,关于保险是否能显著影响消费者医疗服务需求这一问题并不是很清晰,存在两种观点:一些文献认为保险为医疗服务的利用设置了障碍;另一些文献则认为由于医生是基于资源分配做出决策,保险与医疗服务选择无关。1974年,美国兰德公司进行了一项著名的自然实验,将六个地区的家庭随机分组,观察这些拥有不同保险共付制度的家庭医疗服务的利用状况。这项研究表明,保险与居民医疗服务需求密切相关,患者就诊率和住院率随患者自付比例增加而降低,与全免费组相比,全自费组的医疗费减少了31%,95%自付比例组与免费组相比,家庭医疗服务的利用概率从67.7%上升到86.8%,住院治疗的概率从7.9%上升到10.3%,平均医疗支出从679美元上升到982美元。[35]

近期的研究也认为,保险覆盖与医疗服务利用具有较强的相关性,扩大健康保险覆盖面将使更多的人支付得起医疗服务,Winkelmann根据德国健康改革的自然实验数据,得出共付率的增加减少了10%医生拜访次数的结论[36];医疗保险不仅降低了卫生投入的成本,增加了医疗服务的使用,也改变了健康生产中商品投入和时间投入的边际成本和边际收益的比率。Cutler和 Reber利用哈佛大学雇员健康保险选择数据分析了健康保险价格改革对市场均衡的影响,结果表明,价格改变的短期需求弹性为-2,由于价格改变导致了逆向选择,长期需求弹性是短期的3倍。[37]

目前,我国学者在新型农村合作医疗对农村居民医疗服务需求的研究中,一般认为实行新农合促进了居民医疗服务的利用,但并不能减轻农民医疗支出的负担。不足的是,大部分文献只是简单的描述性比较分析,未考虑居民参加新农合的自选择带来的模型内生性问题,也未很好地控制一些难以观测到的变量和遗漏变量带来的模型内生性问题。Wagstaff等和Lei等的两篇文献使用工具变量法、倍差法和匹配法较好地克服了以上问题,结果表明,新农合增加了人们医疗服务的利用,但对农民医疗支出无影响;[38]新农合增加了预防性保健服务的利用,但未减少农民的医疗支出,对农民的健康状况也未有任何作用。[39]

6 供给因素

6.1 医生

在医疗服务市场上,供给方的相关因素变化也会引起医疗服务市场均衡价格和需求变化。医疗服务市场具有信息不对称的特征,医生扮演的是“既是医疗顾问又是服务提供者”的角色,他们可以通过专业知识来影响患者最终的选择。由于医疗技术的复杂性,医生很难从技术上和伦理上与患者产生一致的利益激励,这可能会导致医疗费用的上涨,这就是学者们常说的 “供给诱导需求”。实际上,各类文献在这一问题上存在争议。Evans认为,更多的人均医生数不仅为病人提供了更容易获得的医疗服务,而且更多医生数量的出现也常导致他们使用自己的代理角色诱导了卫生服务的需求。[40]Rice对美国科罗拉多州老年医疗保险市场数据的研究、[41]Izumida对日本老年人医疗支出的研究、[42]苏长春对我国医疗服务市场的考察等研究都为医生诱导需求这一假说提供了证据。[43]然而,麦卡锡(McCarthy)就1974年美国医学会对大都会地区187个初级保健医生诊所的调查数据的分析发现,在边际上并不存在医生诱导需求的可能。[44]

6.2 医疗服务质量

医疗服务质量也是个体决定医疗服务需求的因素之一。由于医疗费用的内涵不仅包含数量含义,也包含质量的含义,因此,特别是将医疗费用作为测度医疗服务需求的指标时,医疗服务需求模型中一般要包含医疗服务质量这一变量。Sahn等考察发现坦桑尼亚农村医疗服务质量、医疗服务的价格和可获性是居民医疗服务需求的影响因素;[33]Kaija使用乌干达全国家庭调查数据和医疗服务机构质量及成本的调查数据,探讨了乌干达农村地区医疗服务质量与需求之间的关系。[45]在采用个体数据进行微观实证分析时,寻找能代表医疗服务质量的变量也并不是一件容易的事,现有文献一般采用治疗效果、候诊时间、医务工作人员学历或职称、医疗机构能否提供常用所需药品等指标衡量医疗服务质量。

7 小结

本文从人口统计学因素、健康状况因素、经济因素、医疗保险和保障因素、供给因素五个方面综述了近四十年来国内外学者医疗服务需求及其影响因素微观实证分析的研究进展。现有研究为政府制定医疗改革政策和卫生经济政策提供了有益的基础,为分析和评价我国当前医疗改革提供了思路,也为我们指出了进一步研究的方向。

医疗服务的类型有多种,人们对不同类型医疗服务需求的影响因素也会不同。因此,医疗服务的需求分析需要区分不同医疗服务类型,政策制定者也只有了解不同的医疗服务类型的需求特征,比较不同群体和不同医疗服务需求类型,才能找到适合的政策作用点和不同类型医疗卫生政策的优先发展顺序。健康需求是众多因素共同作用的结果,然而,医疗服务对健康的贡献究竟有多大?在发展中国家,特别是在我国仍存在部分居民由于经济困难、基本医疗服务需要不能得到满足的现象下,政府如何从经济上保障居民基本的医疗需求仍是一个重要的问题。因此,医疗服务对改善健康的影响仍不可忽视,研究经济因素对医疗服务需求的作用仍具有重要的意义。

在影响医疗服务需求的各种因素中,居民收入、医疗服务价格和医疗保险均是重要的因素,研究医疗保险是否影响和如何影响医疗服务需求,首先要分析人们对医疗服务价格是否敏感。只有当人们对医疗服务价格非常敏感时,医疗保险才会改变人们医疗服务的需求行为,否则医疗保险的实施仅具有收入分配的功能。国内已有少量文献开始探索新型农村合作医疗的补偿制度及其对农村居民医疗服务需求的影响,但其中大部分文献并没有考虑其中存在的内生性问题,因此各类文献也得出了不一致的结论,也未关注补偿比例与医疗服务需求之间的关系。这也是我们进一步研究的方向。

[1] 周绿林. 卫生经济及政策分析[M]. 南京: 东南大学出版社, 2004.

[2] 保罗·J ·费尔德斯坦. 卫生保健经济学[M]. 北京: 经济科学出版社, 1998.

[3] Mushkin S J. Health as an Investment[J]. The Journal of Political Economy, 1962, 70(S5): 129-157.

[4] Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health[J]. The Journal of Political Economy, 1972, 80(2): 223-255.

[5] Grossman M. The Human Capital Model of the Demand for Health[R]. 1999.

[6] Wagstaff A. The Demand for Health: Some New Empirical Evidence? [J]. Journal of Health Economics, 1986, 5(3): 195-233.

[7] Gerdtham U, Johannesson M. New Estimates of the Demand for Health: Results Based on a Categorical Health Measures and Swedish Micro Data[R]. 1997.

[8] Doorslaer E. Health, Knowledge, and the Demand for Medical Care[M]. Assen, the Netherlands :Van Gorcum, 1987.

[9] Muller C. A Health Production Function for Quqsi-Autarkic Agricultural Households in Rwanda[J]. The European Journal of Development Research, 2001, 13(7): 87-105.

[11] Ii M. The Demand for Medical Care: Evidence from urban areas in Bolivia[R]. 1996.

[12] Mocan H, Tekin E, Jeffrey S. The Demand for Medical Care in Urban China[R]. 2000.

[13] 赵忠, 侯振刚. 我国城镇居民的健康需求与Grossman模型——来自截面数据的证据[J]. 经济研究, 2005(10): 79-90.

[14] 赵忠. 我国农村人口的健康状况及影响因素[J]. 管理世界, 2006(3): 78-85.

[15] 周红, 饶克勤. 中国农村劳动力人口就诊单位选择的影响因素分析[J]. 中国医院统计, 1999, 3(6): 67-71.

[16] 史雅翼, 赵华娟. 浙江省15岁以上居民门诊费用影响因素分析[J]. 浙江预防科学, 2002(10): 1-2.

[17] 陈定湾. 城镇居民医疗消费行为模型的理论与实证研究[D]. 浙江大学硕士学位论文, 2005.

[18] 张春汉. 农村居民就医行为研究——对中部地区一农村社区的调查[D]. 华中农业大学硕士学位论文, 2005.

[19] 文雯. 四川省居民医疗费用现状与影响因素研究[D]. 四川大学硕士学位论文, 2005.

[20] 孙晓杰. 甘肃省四县农村居民卫生服务可及性障碍比较研究[J]. 中国卫生经济, 2006, 25( 4): 39-41.

[21] Newhouse J P. Medical Care Costs: How Much Welfare Loss? [J]. Journal of Economics Perspect, 1992, 6 (3): 3-21.

[22] Spillman B, Lubitz J. The Effect of Longevity on Spending for Acute and Long-term Care[J]. New England Journal of Medicine, 2000, 342(19): 1409-1415.

[23] 俞炳匡. 医疗改革的经济学[M]. 北京: 中信出版社, 2008.

[24] Chappell J, Ota Y, Berryman K, et al. Educational Differentials in Mortality: United States [J]. Social Science and Medicine, 1996, 42(1): 47-57.

[25] Arleen A. The Demand for Health Concerns After 30 Years[J]. Journal of Health Economics, 2004, 23(4): 663-671.

[26] 雷克斯福特·E ·桑特勒, 史蒂芬·P·纽恩. 卫生经济学——理论、案例和产业研究 [M]. 北京: 北京大学医学出版社, 2006.

[27] 李晓敏, 丁士军, 陈玉萍, 等. 贫困地区农户医疗服务需求影响因素分析[J]. 农业技术经济, 2009(2): 17-25.

[28] Silver M. An Economic Analysis of Variations in Medical Expenses and Work-Loss Rates, in Empirical Studies in Health Economics[M]. Baltimore: Johns Hopkins, 1970.

[29] Rosett, Richard N, Huang Lien-Fu. The Effect of Health Insurance on the Demand for Medical Care[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(2): 281-305.

[30] 舍曼·富兰德, 艾伦·C·古德曼, 迈伦·斯坦诺. 卫生经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2004.

[31] 封进, 秦蓓. 中国农村医疗消费行为变化及其政策含义[J]. 世界经济文汇, 2006(1): 75-88.

[32] Ringel J S, Hosek S D, Vollaard B A, et al. The Elasticity of Demand for Health Care[R]. 2002.

[33] Sahn D, Younger S, Genicot G. The Demand for Health Care Services in Rural Tanzania[J]. Oxford bulletion of Economics and Statistics, 2003, 65 (2): 241-259.

[34] Manning W, Newhouse J, Duan N, et al. Health Insurance and the Demand for Medical Care, Evidence form a Randomized Experiment[R]. 1988.

[35] Phelps C, Newhouse J. Coinsurance and the Demand of Medical Services[R]. 1974.

[36] Winkelmann R. Co-payments for Prescription Drugs and the Demand for Doctor Visits[J]. Health Economics, 2004, 13(11): 1081-1089.

[37] Cutler D, Reber S. Paying for Health Insurance: The Trade off Between Competition and Adverse Selection[R]. 1996.

[38] Wagstaff A, Lindelow M, Gao Jun, et al. Extending Health Insurance to the Rural Population: An Impact Evaluation of China’s New Cooperative Medical Scheme[R]. 2007.

[39] Xiayan Lei, Wanchuan Lin. The New Cooperative Medical Scheme in Rural China: Does More Coverage Mean More Service and Better Health? [J]. Health Economics, 2009, 18 (S2): 25-46.

[40] Evans Robert G. Supplier-induced Demand: Some Empirical Evidence and Implications in the Economics of Health and Medical Care[M]. London: Macmillian, 1974.

[41] Thomas H Rice. The Impact of Changing Medicare Reimbursement Rates on Physician-Induced Demand[J]. Medical Care, 1983, 21(8): 803-815.

[42] Izumida N, Urusi H, Nakanishi S. An Empirical Study of the Physician-Induced Demand Hypothesis[J]. Review of Population and Social Policy, 1999(8): 11-25.

[43]苏长春. 我国医疗服务市场供给诱导需求现象的现状研究[D]. 山西医科大学硕士学位论文, 2008.

[44] McCarthy T, The Competitive Nature of the Primary Care Physician Services Market[J]. Journal of Health Economics, 1985, 4 (2): 93-117.

[45] Kaija D, Okwi P. Quality and Demand for Health Care in Rural Uganda: Evidence from 2002/03 Household Survey[D]. A Paper Prepared for the UNU-WIDER Conference on Advancing Health Equilty, 2006.

[46] Getzen T E. Health Care is an Individual Necessity and a National Luxury: Applying Multilevel Decision Models to the Analysis of Health Care Expenditures[J]. Journal of Health Economics, 2000, 19(2): 259-270.