忆我的老领导叶剑英

贾若瑜

叶剑英元帅1986年离开我们,迄今整整二十三年了。许多往事随着时间的流逝,往往会被遗忘或者淡化,而叶帅的音容笑貌不时会涌上我的心头,在我的眼前展现。每当我漫步在与军事科学院一山之隔、毗邻叶帅故居的幽径时,一种思念之情油然而生,当年在叶帅领导下工作的情景历历在目。

欢迎你参加军科院的筹建工作

叶剑英同志的盛名,早在红军时期就已经很响亮了,因那时我在红二方面军工作,后来又在敌后抗日战场,只闻其名而未见其面。直到上世纪五十年代初我在总参工作的时候,才偶尔有机会见到叶剑英同志,当时他还在广州任职。

1958年初机会来了,我才真正在叶剑英元帅的直接领导下,从事军事科学院筹创时期的军战史编写工作。记得1957年底,我毕业于南京军事学院战役系,总政干部部负责毕业分配工作的李信同志曾找我谈,告知军委决定:我去济南军区任参谋长,同时被任命的有杨得志同志任济南军区司令员,吴克华同志任济南军区第一副司令。此时,济南军区政委王新亭同志已到南京迎接我们。正当我准备离宁北上时,突然又来了通知,李信同志告诉我说:军委同意叶剑英元帅的建议,在军事科学院筹建期间,把军事学院毕业的两位优等生(指几年考试成绩均是5分者)暂借一年,尔后再回原分配单位。我是两位优等生之一,奉命参加军事科学院筹建工作,于1958年1月到军事科学院报到。从这时起,我就在叶帅直接领导下工作。

当我到军科院向叶剑英元帅报到时,只见他笑容满面,热忱而亲切地握着我的手说:贾若瑜同志,欢迎你参加军科院的筹建工作。他要我坐下并接着说:为了把我军建设成为一支强大的现代化、正规化的革命军队,没有现代化的武器装备当然不行,而现代化的武器装备是要靠人去研究、试验、生产和掌握的。为此,如果没有先进的军事思想、军事理论为指导也是不行的。当前,我军正由聂帅主持国防科委,对现代化的武器装备进行研究、论证;贺帅主持兵工生产,负责我军现代化武器装备的试验和生产,目的是把我军各种现代化的武器装备立足于以我为主、自力更生的基础之上。须知,我军现代化的武器装备是不依靠国外,而又必须赶上先进国家。落后就要挨打,这已经是一条客观规律了。

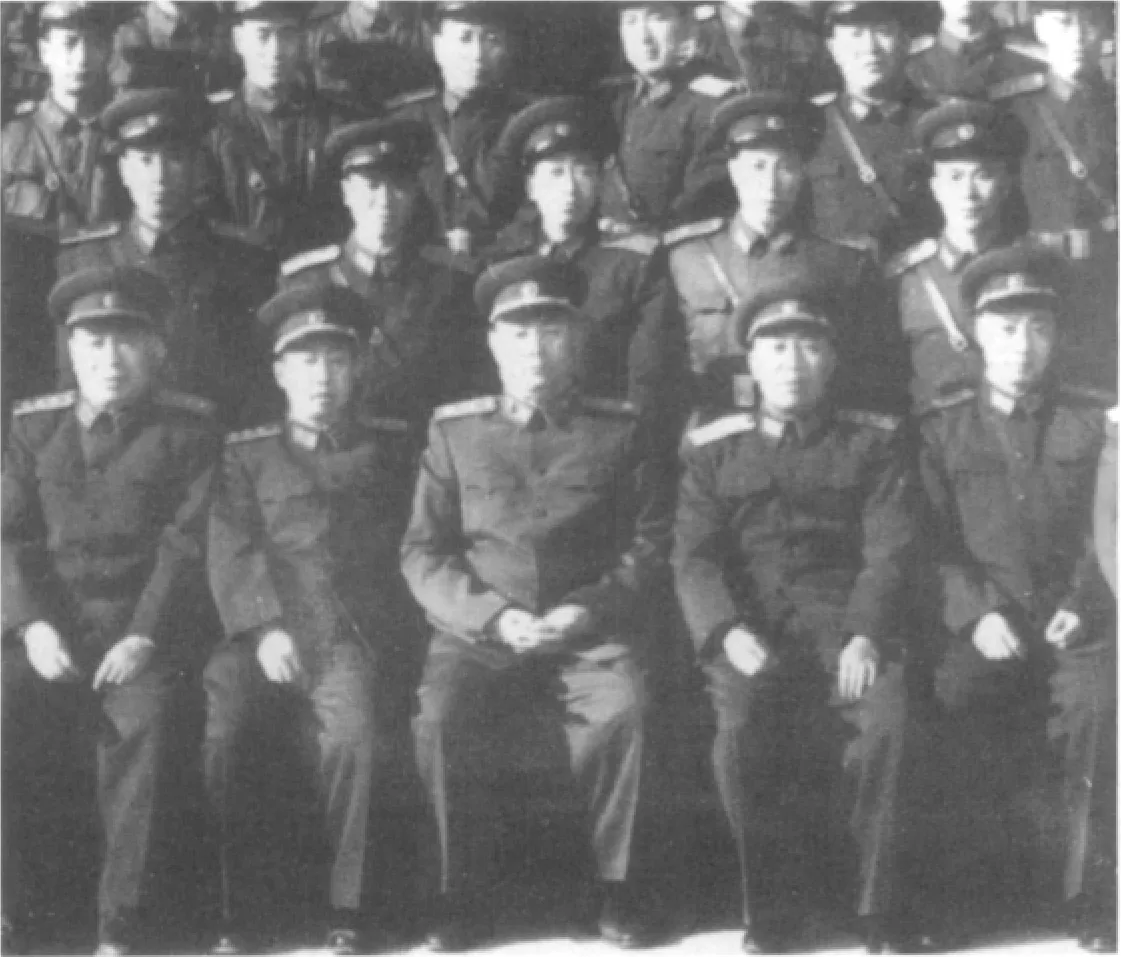

1958年,军事科学院成立留影。前排由左至右:杨至诚、彭绍辉、叶剑英、宋时轮、贾若瑜

叶帅又说:军事科学院准备在我军建设和作战经验基础之上,吸收国外先进的军事学术思想、军事理论,编写我军的各种条令、条例,将现代人民战争的军事理论、军事法规,提供给我军院校和部队供训练时参照,从而把我军现代化武器的科研、生产和现代化军事理论的研究、教学统一起来。可是,目前军事科研在我军还是一项新兴的工作,我们还没有经验。因此,我们一方面要探寻自己军事科学研究的道路,同时也要有选择地吸取国外军事学术研究的有用经验,充实我军军事理论研究的内容,逐渐缩短与国外军事理论研究的差距,创立具有中国特色的军事理论。

他告诉我:我要你到战史部工作。战史部就是要用马列主义、毛泽东思想为指导,从总结我军战争的历史经验,继承和发扬毛泽东军事思想中关于人民军队、人民战争等优良传统在现代条件下的运用。同时告诉我,战史部部长韩练成同志,他长期在国民党军队工作,对我军军史、战史都不那么熟悉,你必须在这方面发挥助手作用。让你担任副部长兼书记,要团结奋斗,完成编写我军军战史的光荣而艰巨的任务。

他用信任的目光望着我说:编写军战史,其中最重要的是要有充分的原始资料,即必须掌握我军各个历史时期的原始资料。至于搜集与整理军战史资料,可以采取由近及远的做法,就是按各大单位(地区)时间顺序,从土地革命战争、抗日战争、解放战争、抗美援朝战争的顺序和步骤进行。战史部可以先搜集整理出解放战争时期由中共中央军委和各大军区、野战军来往的全部电报。关于这件事我可以同中央办公厅杨尚昆主任联系,待我们商妥后,再由你去办理。

他强调指出:编写战史务必坚持实事求是的原则,以事实为依据,以马列主义、毛泽东思想为指导。在编写的进程中难免会遇到有争议的历史问题,对这些问题务必持慎重的态度,要在掌握充分事实材料的基础上认真研究,提出意见报院党委审定,不要轻易作结论。在这些问题上,务必尊重历史,顾全大局,注意团结。

叶帅的一席话使我茅塞顿开。他的指示如此全面、具体,语重心长,不仅体现了长者对部属关怀、爱护,同时也体现出他那宽广胸怀和战略宏愿。这次谈话不仅使我明确了筹建军科院的目的、意义和它在全军工作中的地位与作用,而且也让我明确了职责、任务以及工作方向、方法。此外,叶帅甚至在重要的关节上还亲自出面为我们打通关节,创造良好的工作条件。所以第一次面谈就给我留下了非常深刻的印象,他那种强军报国的深情、关爱部属的至情,使我久久不能忘怀。

筹建战史部其中一项重要的工作就是搜集原始资料,以便在此基础上开展编写工作。关于打印我军战史方面的电报、文件等经杨尚昆主任同意之后,由我去找中央档案局局长曾三同志联系,然后组织一批人去中央档案馆,按大军区(野战军)和时间顺序复制了解放战争时期的电文,战史部保存复制件20套,作为我部编写解放战争时期战史的原始资料,使我们的编写工作建立在真实可靠的历史事实之上。

人才是开展工作、创造成果的第一要素。筹建军科院开始即开展各项业务工作如战史编写、军事学术研究,条令、条例的制定等等,都必须要有一批军政素质优良的人员去完成。叶帅对此非常重视,他不仅从总部和全军各大单位选调一批优秀人才到军事科学院工作,而且还把高等军事学院战史系应届毕业生全部吸收到军科战史部工作。这批中青年校、尉级军官,他们都在高院战史系接受过专业训练,其中大多数人还参加过战争,有一定的战斗经验,还有一批年轻军人,文化水平较高,他们有望成为我军战史方面研究的专门人才。叶帅热情欢迎这批生力军的到来,使战史部的工作力量得到了充实。在干部的配备上采取了部队干部与总部机关干部相结合的方法;部队干部与院校受过专业训练的干部相结合以及老中青科研人员相结合的人事体制。这些事又一次让我感受到叶帅考虑问题的远见与周全,工作作风的扎实。

主张在学术上推行百花齐放、百家争鸣

1958年9月为准备迎接建国十周年大庆,其中筹建军事博物馆就是项目之一,我又奉命担任筹建军博的办公室主任。当时我院战史部由于受编制名额的限制,有了多余出来的人员,为原高等军事学院战史系毕业的一些学员。我请示叶帅把这批人员中的尉级青年军官吸收去参加军博的筹建工作。这不仅充实了参加筹建军博工作的队伍,使他们在实际工作中得到了锻炼,且为军科院战史部储备研究人才。其中有的在军博筹建工作完成后又回到了军科院战史部。因此,可以说,军博的初建工作得到了叶帅很大的支持,同时也可以知道他考虑问题的全局观点。

1958年初,彭德怀元帅到军事科学院视察时,给军科院全体干部作了报告,其中还特别提到了我军军战史的一些问题。当时把报告内容印成书面材料作为我军战史编写的重要参考材料之一。就在这次视察中,彭总向叶帅建议:从南京高等军事学院选调一批原国民党军队中有一定专业水平的将校军官到军事科学院,把他们放在战史部从事研究国民党军的战争史、作战经验和建军经验等供我们参考。对他们的工作和生活都要一视同仁。对此叶帅都予以支持,可见叶帅胸怀广阔。遗憾的是这一建议最终遭到干扰未能实现。

叶帅不但关心科研人员思想品德,还着重培养和提高研究人员的素质,如在阅读到有关文电方面根据工作需要予以放宽,使他们能及时地阅读到更多的材料,开阔眼界,高瞻远瞩,更全面地看问题,以利进行军事学术的研究。他对干部的生活作风的要求也很高,当时战史部有位研究员在这方面出了问题,这时叶帅要求我们耐心地帮助他,适时地将他调离军科,并要他放下包袱,鼓励他在新单位争建新功。

叶帅极力倡导科研人员学习新的学术思想,探讨新的学术问题,主张在学术上贯彻百花齐放、百家争鸣的方针,反对给不同学术观点的同志戴帽子、打棍子,让大家畅所欲言。关于各部研究课题的计划和组织实施的落实,他都是满腔热忱地给予支持。如战史部刚成立,叶帅就亲自与中央办公厅联系全面复制史料的问题;为庆祝建国十周年,战史部决定编写一部我军军战史大事记献礼,同时也为以后编写军战史创造条件等,只要把想法向叶帅作汇报,当即就得到他的支持和鼓励。于是,战史部全体同志群情激昂,积极投入这项工作,大家分工协作,按各个历史时期的内容作了细分工,夜以继日地查阅各种资料——电文、战争总结、军内外报刊杂志等等,并终于在1958年底基本完稿了。只可惜受到不应有的阻扰未能付梓。

1959年八、九月间,为了给现代战争理论研究提供现代化武器装备的实物,要让我军师以上干部首先了解现代化武器装备的技术战术性能的训练。叶帅决定在军事科学院修建现代化武器装备陈列的科技馆和接待参加集训干部的招待所,准备每年轮训几批高级干部,尔后向全军干部开放。当我完成军博的筹建和预展,经党中央和中央军委审查批准之后,就返回军科院。叶帅就要我负责现代化武器装备陈列馆(也叫科技馆)的筹建工作。于是,我就又投身于看地形选地点进行修建的重点项目建设。但不久,组织上决定调我去担任解放军军人俱乐部主任兼军事博物馆馆长的工作。叶帅要我把这项工程移交给了贺光华同志。

上世纪60年代初,叶剑英视察军事博物馆

让他们能够安其居而乐其业

上世纪五十年代末六十年代初,我国的物质生活比较困难。军事科学院是个新建单位,物质条件差些,住房比较紧张,当时调来的干部都借住外单位,如高等军事学院。在这种情况下,叶帅说:军事科学院既从全军调来一批优秀干部,我们就要让他们能够安其居而乐其业。因此,营房建造和分配上就要照顾高级研究人员。那时六居室的单元住房是本着这一原则修建的。他还指示:凡调军科工作人员的家属、子女,其户口的落实,家属工作安排、子女就学问题都必须妥善落实。在物质供应比较困难的情况下,叶帅还要求把打来的黄羊肉在分配上要注意照顾科研人员。

此外,军博筹建期间,文物征集、展品陈列审查方面,叶帅都给我极大的支持。比如我找叶帅征集文物时,他就把保存的历史照片全部拿出来,任凭我挑选,只要军博需要的文物,无不慷慨捐出。叶帅的热情、平易近人由此可见一斑。又如审查军博陈列馆时,不论是叶帅单独审查或同其他军委领导一起来,他都是认真地审查,充分地发表意见。例如有关广州起义的陈列品,叶帅既作了肯定,还把起义经过作了详述,这就充实了我们的解说内容。

约1959年底或1960年初,我调离军科院时,叶帅还特地在颐和园听鹂馆设宴为我送行。他风趣地说:老贾,你现在成了“拉郎配”了。老帅的幽默,使我感到轻松愉快。后来我被借调一年,之后我并未回原分配单位而开始接受新的工作。

1962年初我调到总政治部任代秘书长和机关党委书记的工作,仍兼任军博馆长和党委书记。有一天叶帅找我去商议给“八一”体工队修建篮球馆的事情。由于“八一”篮球队没有室内球馆,冬季要到南方训练,一年四季全是在室外球场训练,因此对室内球赛不能适应,有时就出现比赛输球的情况。叶帅非常关心这件事,问我有什么办法解决。我告诉叶帅:“八一”体工队的篮球队是住在红山口高院内,那里现在有空地可供建馆。叶帅就要我去总后勤部找邱会作部长办理。他给我写张条子,说道:你去找邱会作,我也给罗瑞卿同志通个电话。谁知我找邱会作谈此事,他却以修建楼堂馆所之由搪塞,不予受理。于是我只好向叶帅如实汇报。叶帅笑着说:你去找罗瑞卿同志,他会很好处理的。于是,我找了罗瑞卿秘书长说明情况。罗对邱会作当时处理这件事的态度和方法感到气愤。随即以军委名义命令邱会作在红山口给“八一”体工队修建篮球馆,完工后由我去接收。这样,邱会作才被迫派总后工程总队承建。

把“旧总政”改称“老总政”

“文革”期间,1967年7月20日林彪提出:“要突击,要战斗,彻底砸烂总政阎王殿”的反动口号,一夜间把原总政治部给砸烂了,建立起新总政。从此给原总政戴上“旧”字的帽子,原总政治部广大工作人员都变成了“旧”人员。1971年“九一三”事件后,叶帅当即予以纠正,把“旧总政”的称谓改为“老总政”。把原总政广大干部从“旧”人员中解脱出来。虽说“老”、“旧”是一字之差,其褒贬之义则不同,老帅深知其意和干部的心情。

我个人“文革”期间遭囹圄之苦说来话长,这里就不多述了。但我必须感谢叶帅,由于他的干预我才能在1975年出来工作。庆幸的是1976年10月叶帅同其他有关领导同志坚决粉碎“四人帮”篡党夺权,祸民乱军的阴谋,力挽狂澜,为人民立下不朽的功勋。我也避免了可能再陷囹圄之厄运。为此,我衷心地敬仰爱戴这位老领导。

在革命斗争的历史长河中,斗争是残酷的,道路是曲折的,有的同志曾为革命事业奉献了青春年华和生命,却遭不白之冤于九泉之下。凡叶帅经手或了解的事情,一旦有人找上门来,叶帅总能实事求是地加以评价,妥善处理,为蒙冤者昭雪,还其清白,给予正名。如张露萍同志从事敌工工作,给我党我军提供确切的情报,为人民解放事业立下了不朽的功勋。1942年被国民党特务机关发现后,把张露萍等七位同志活埋在贵州息烽集中营。他们牺牲后,竟有人把这些死难烈士当“叛徒”,沉冤莫白。张露萍的家人也四处打听,而无下文。直到1983年叶帅得知此事之后,立即给予证明,使含冤四十余载的烈士们得以昭雪,重见天日。随后,张露萍的事迹被新闻界广为宣传。

以上所述,只是我直接遇到的一些事情。叶剑英元帅的历史功勋卓绝,其为人处事的高尚品格永远是我们学习的楷模。1986年11月,叶剑英同志辞世而去,真似泰山其颓,举国含悲。当我获悉此噩耗后,不胜悲痛,含泪写下了《七律》一首以表哀悼,现抄录如下,作为本文的结束语:

平生立志挽沉沦,放眼环球曙色新。

气壮山河图远略,胸怀日月立殊勋。

安邦定国除“四害”,演武修文建三军。

柱折擎天遗恨永,乌啼怕听在秋深。