透水性沥青路面透水机理研究

崔飞涛

透水性沥青路面(Porous Asphalt Pavement)所采用的透水性沥青混合料具有孔隙率大和骨料含量较多的特点。因此,透水性沥青路面具有良好的透水性能,可有效减少路表积水,避免因积水而引起的水雾、水溅、水漂及夜间眩光现象,提高了行车的安全性。由于透水性沥青路面具有一系列的优点,所以近年来在国内得到大量的应用。要进行透水性沥青路面结构的功能设计,首先必须了解透水性沥青路面结构层的雨水渗透与排出情况,以确定对应的透水性沥青路面面层的孔隙率、厚度及排水方式的设计,并确定出相应的透水性沥青路面的透水能力。

1 透水性沥青路面的产流机制和方式

1.1 透水性沥青路面的产流机制

雨水从路表垂直向下渗入透水性沥青路面由两个阶段组成。第一阶段为外界控制阶段,若外界给水速率不超过透水性沥青路面的下渗能力,则入渗速率等于来水速率。第二阶段为透水性沥青路面控制阶段,随着透水性路面饱和程度的增加,透水路面传导水的能力减弱,当小于外界给水速率时,开始有一部分雨水通过路表综合坡度排出路面,形成地表径流。此时入渗速率等于透水性沥青路面的下渗能力,下渗能力一直减小直至等于透水性沥青路面的饱和水力传导度(渗透能力)。

1.2 透水性沥青路面的产流方式

图1为在某一稳定的降雨强度下一次降雨过程中透水性沥青路面的入渗情况。在图中,R为某一稳定的降雨强度,d—e为水力传导度曲线,随着降雨历时的延长而传导水的能力逐渐变小最终趋于饱和水力传导度Ks。a—b—c为透水性沥青路面的入渗曲线,开始时由于透水性沥青路面传导能力大于降雨强度 R,降雨全部入渗到透水性沥青路面内部,t1时刻后透水性沥青路面传导能力小于降雨强度,但是由于透水性沥青路面不可能绝对平整,存在低洼甚至有坑洞的地方,而且在形成地表径流之前路面会允许一定的厚度的水膜存在,因此地表径流不会在水力传导度一开始低于降雨强度的情况下就出现,而是会有一个滞后的过程,这个过程就是填充路面坑洼不平处和形成临界水膜的过程。当进入透水性路面入渗能力控制阶段 t2时刻以后,地表径流开始形成,透水性沥青路面渗透能力逐渐减弱趋近于Ks。

2 渗透计算模型研究

2.1 边界条件分析

2.2 渗透计算模型

以透水性沥青路面右边缘路床层底的水平线为 x轴,并假设x轴是相对标高为零的基准面。在透水性沥青路面端点 x处,将透水性沥青路面连同路床一起切出宽度为dx的一个微分段,在这个微分段上,雨水通过透水性沥青路面渗透到其下部路床中,设透水性沥青路面上部的水头为φ1,透水性沥青路面下部的水头为φ2,则雨水从这段透水性沥青路面的顶面通过透水性沥青路面渗透到其底面的水头损失为Δφ=φ1-φ2,若该段透水性沥青路面的厚度为H,那么在这一段透水性沥青路面内,渗透的水力坡降为J=(φ1-φ2)/H。因此通过这段透水性沥青路面渗透到路床的渗透量为:

2.3 渗透量计算

透水性沥青路面的蓄水量主要取决于路面结构层孔隙率的大小、路面结构的厚度、降雨历时及透水性沥青路面下部路床的渗透能力的大小,透水性沥青路面的蓄水量可用下式计算:

其中,Q0为透水性沥青路面的蓄水量,cm3/m2;i为降雨强度,mm/h;K0为路床平均渗透系数,cm/h;t为降雨的持续时间,min。

3 渗透系数分析

3.1 入渗强度

瞬时水力传导度是一个变化的值,它随透水性沥青路面的初始状态和降雨的持续而改变,而饱和水力传导度Ks是一个相对稳定的值,它与透水性沥青路面各结构层的材料性质与组成形式有关。因此采用Ks作为设计指标,则入渗强度可以确定为:当降雨强度 i大于饱和水力传导度Ks时,入渗强度就是 Ks;当降雨强度 i<Ks时,入渗强度就是降雨强度 i。降雨强度按JTJ 018-97公路排水设计规范确定。

3.2 渗透系数

渗透系数K(也称水力传导系数),是透水性沥青混合料渗透能力的重要参数。渗透系数不仅取决于材料的性质(如粒度、成分、颗粒排列、填充情况等),而且与渗透液体的物理性质(如容重、粘滞性等)有关。

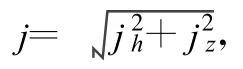

用静压的方法将要试验的混合料采用标准的马歇尔试件成型,将成型的试件周向密封处理后放入渗水仪的套筒内,调节出口处软管的高度,可通过测压管读出进水口和出水口的水位差Δh,待出水口的出水稳定后记录 3 min内透过试件的水量 Q,便可求出透水性沥青混合料的饱和渗透系数K,其计算公式为:

其中,Q为t时间内透过横断面为A的试件流量,cm3,A为试件的横截面面积,cm2;I为水力坡降,I=h/L,h为水头损失,cm,L为试件的有效长度,cm。

4 目标空隙率的确定

由于透水性沥青路面应用场所和要实现功能的不同,透水性沥青路面结构形式和透水性沥青路面各结构层的目标空隙率会有较大差别。透水性沥青混合料所需透水能力是保证控制由于降暴雨形成地表径流的渗透系数,以此为目标确定透水性沥青混合料的目标空隙率。

对长度为 L,单向车道宽度为B的透水性沥青路面而言,实际渗透量为:

其中,Q实为透水性沥青路面实际渗透量,m3;K实为试件实际渗透系数,cm/s;J为透水性沥青路面的合成坡度;F为透水性沥青路面面积,F=L×B;t为降雨历时,min。

为了控制透水性沥青路面地表径流的产生,要求满足下式:

将式(4)和式(5)代入式(6)可得透水性沥青混合料控制地表径流产生的目标孔隙率表达式为:

其中,V有效为透水性沥青混合料有效孔隙率;Q径为地表径流量,m3/s;其他参数同上。

5 结语

由于透水性沥青路面的透水是一个复杂的动态过程,是透水性沥青路面结构及土基的渗透能力相互作用的最终表现。本文首先在分析透水性沥青路面的透水机理过程的基础上,研究透水性沥青路面渗透的计算模型,通过计算模型计算透水性沥青路面的渗透量,通过对透水性沥青混合料渗透试验分析,最终确定透水性沥青路面地表径流量与目标空隙率的关系,为透水性沥青路面的推广应用提供了理论依据。

[1] 谢洪斌,姚祖康.沥青稳定碎石排水层材料的透水能力[J].中国公路学报,2000(5):13-14.

[2] 谢洪斌,姚祖康.沥青稳定碎石排水层材料的抗压回弹模[J].公路交通科技,2001(4):37-39.

[3] 徐 皓,倪富健.排水性沥青混合料渗透系数测试研究[J].中国公路学报,2004(3):1-5.

[4] JTJ 018-97,公路排水设计规范[S].

[5] 关彦斌.大孔隙沥青路面的透水机理及结构设计研究[D].北京:北京交通大学,2008.