制度变迁影响下的中国不同等级城市经济增长

陈 健 ,杨永春 ,田欣欣

(兰州大学资源环境学院教育部西部环境重点实验室,兰州 730000)

自 1978年改革开放以来,中国进入了一个转型期,关于转型的研究逐渐成为学术界非常关注的重要领域。目前对于转型期概念的理解主要有 2个方面:其一,认为转型期是中国经济体制由计划经济向社会主义市场经济转变的特定历史时期[1-3];其二,认为转型期是一个包括经济、社会等诸多领域发生深刻变化的复杂过程,其实质是一系列的制度变迁或制度创新[4-5]。而吴缚龙等进一步指出:中国的改革应该被看成所有社会主义国家制度改革大潮中的一部分,也可以被看成是开始于 20世纪 70年代的全球发达资本主义国家的制度模式和积累体制变化的一部分[6]。作者认为,所谓的转型期是指中国改革开放以来,在全球化的背景下,在政治、经济、社会等诸多领域发生的一个制度变迁的过程。

正是在这个过程中,中国经济飞速发展,取得了举世瞩目的成就。到底该如何解释这样的经济增长?在这当中,制度变迁到底有着什么样的作用?这需要从经济增长理论中得到解释。制度经济学认为制度的作用在于降低交易成本,对经济活动进行有效的组织,并对经济活动的参与者提供有效的激励和约束,从而促进经济的发展[7]。目前,国内学者对制度变迁对经济发展影响的量化研究主要集中在空间尺度上,关注的仍然是区域整体的变化以及不同区域的差异[8-13]。但制度是一个十分复杂的因素,制度变迁要素不仅在空间上具有分异性,在等级规模上仍具有差异性[14]。而国内学者目前对制度变迁对不同等级规模单元影响的研究少有涉入。作者认为,在中国这个等级结构(包括大小规模和行政等级)明显的城市体系里,制度要素对城市经济的发展具有十分重要的作用。中国的改革实际上是一个权力由中央向地方下放的过程,而且一开始就强调城市推动区域经济增长的作用,通过一系列的改革使城市和乡村、不同等级城市具有了不同程度的发展经济的自主性[15]。而正是由于不同等级的地方政府拥有发展经济的权力不同,等级作用的表现才十分突出。该研究目的正在于测度制度变迁到底对不同等级结构的城市有怎样的影响。

1 制度变量的选取与数据收集

制度变迁是一个极为复杂的过程,直接量化衡量十分困难,目前通行的做法是利用制度变迁过程中与其密切相关的要素变化量从侧面来衡量它。另外,由于数据收集的困难,使得可以量化的制度要素更为稀少。综合这些因素,采用以下 3个制度变量来测度制度变迁:(1)私营和个体从业人员占非农人口的比例,简称私劳比率,以此来测度劳动力市场的开放,即劳动力的市场化。劳动力市场是现代市场经济中十分重要的生产要素市场。而在劳动力市场中,劳动力的流动是与劳动力的分配效率直接相关的,因此,关于劳动力市场的制度十分重要。只有劳动力可以根据市场信息自由流动才能达到劳动分配效率最大化。而目前中国,仍然存在诸如户口等众多限制劳动力自由流动的因素。这些因素在不同等级规模的城市具有不同的作用,私劳比率则可以反映这个问题。(2)地方财政预算内支出占 GDP比例,简称财政比率,以此来测度政府的转型。在改革进程中,政府在很大程度上放弃了通过行政手段进行经济分配,而更多的采用市场化的手段。这样政府在利益分配格局中角色逐渐转变,政府直接控制的分配被逐渐放开,而只控制那些通过市场分配不是最高效的部分。财政支出正是政府分配的具体体现,而一般认为市场是最有效率的分配方式,所以,财政支出占 GDP份额的变化可以显示制度变迁的程度。(3)实际利用外资占 GDP的比例,简称外资比率,以此来测定对外开放的程度。实际利用外资在中国经济发展中发挥了巨大的作用,外商不但带来了资金,而且带来了先进的管理理念,管理方式以及国际经济文化。前者直接作用于经济增长,而后者的作用在于潜移默化,乃是一个地方形成国际化环境的基础。这有利于促进非正式制度的形成(譬如国际惯例),而这些非正式制度大大地促进了国际间经济活动的发展。所以,实际利用外资的情况能反映对外开放制度的变迁。

作者利用城市非农业人口将城市分为特大城市(非农人口大于 100万)、大城市(100万 ~50万)、中等城市(50万 ~20万)以及小城市 (小于 20万)4个等级。虽然是按非农业人口来进行城市分类,但具体情况是拥有较多人口的城市往往亦拥有较高的行政级别,且大多为省会城市,有些城市虽不是省会城市,但是国家赋予了它们甚至是高于某些省会城市的行政权力(如青岛,副省级城市),所以,这个分类能体现行政级别的差别。

文中的原始数据均来自于 1995—2007年的《中国城市统计年鉴》。为了剔除不同年份不同等级城市数量变化的影响,采用制度变量与人均 GDP增长率之间的关系来测度不同制度变量对经济发展的贡献程度。

2 制度变量对经济增长影响力分析

采用灰色关联分析方法分析制度变量与人均 GDP增长率之间的关系,并测度其随时间变化情况。灰色系统理论是中国学者邓聚龙教授创立的一种研究少数据、贫信息、不确定性问题的方法,该模型对实验观测数据没有什么特殊的要求和限制,因此,应用领域十分宽广。灰色关联分析是定量地比较或描述系统之间或系统中各因素之间,在发展过程中随时间而相对变化的情况,即分析时间序列曲线的几何形状,用他们变化的大小、方向与速度等接近程度,来衡量它们之间关联性大小[16]。该种方法得出的关联度值介于 0~1之间,愈接近 1说明二者的相关性愈高。该文采用初值变换对初始数据进行处理,计算公式为Xi'(t)=Xi(t)/Xi(1),(i=1,2,…,N;t=1,2,…,M)。关联度计算公式采用邓聚龙教授的公式,他将因素Xi与Xj的关联度定义为

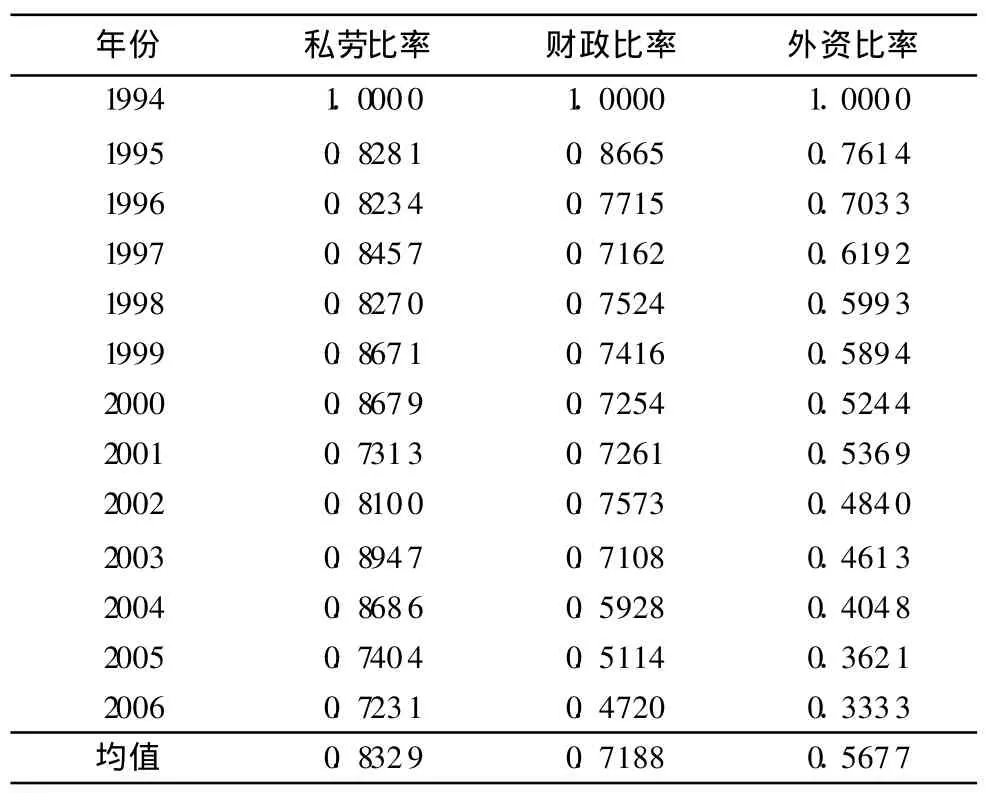

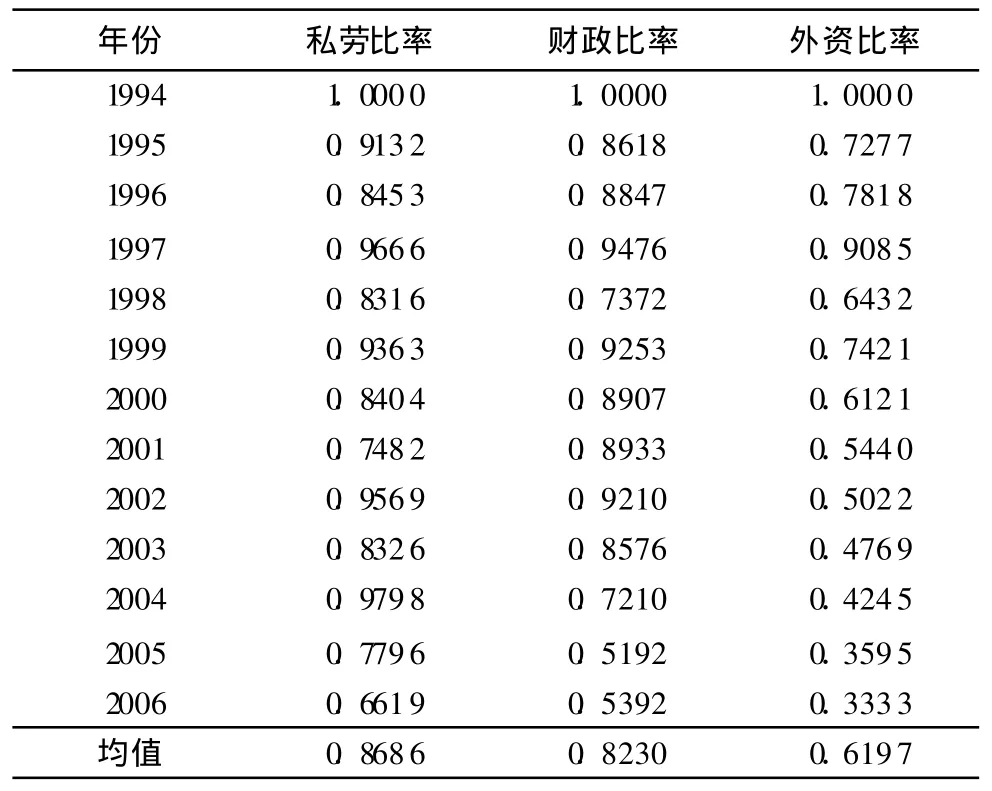

表 1 特大城市的制度变量与人均GDP增长的关联度Tab.1 Correlation degree betw een institutional variable and grow th rate of GDP per capita in mega-cities

表 2 大城市的制 variab le度变量与人均GDP增长的关联度Tab.2 Correlation degree betw een institutional and grow th rate o f GDP per capita in large cities

2.1 私劳比率的影响力

从表1至表 4可以看到在各个等级城市中私劳比率的关联度变化幅度最小,比较平均。在初期,尤其在中小城市,私劳比率对经济增长表现出了极高的关联度,甚至成为这 3个制度变量中与各个等级城市人均经济增长平均关联度最高的制度变量。中小城市技术水平较低,同时大多产业基础薄弱,促进经济快速发展的要素有限,为此,简单的大量劳动力的投入必然对促进城市经济发展产生巨大作用,而私劳比率的作用表现得十分显著。

表 3 中等城市的制度变量与人均GDP增长的关联度Tab.3 Correlation degree between institutiona l variab le and grow th rate of GDP per capita in m edium-sized cities

表 4 小城市的制度变量与人均GDP增长的关联度Tab.4 Correlation degree betw een institutional variable and grow th rate of GDP per capita in sm all cities

对于大城市而言,经济结构复杂,影响其经济发展的因素多元化,从而表现出没有小城市那样高的关联度。作者认为实际的关联度应该低于表 1至表 2的数值。因为《中国城市统计年鉴》在统计城市私营和个体从业人员是不考虑户籍的,这就造成了许多非本地户籍的人口进入统计,而非农人口则是按户籍来统计的。大城市中从事私营和个体从业的人员有很大一部分属于外来人口(譬如,深圳 2003,2005,2006年的城市私营和个体从业人员的数量均超过了非农业人口的数量),这样就增加了私劳的比率,从而造成高关联度。

2.2 财政比率的影响力

总体上来看,财政比率的平均影响力在 3个制度变量中处于中间的位置,其与人均 GDP增长的关联度均随时间而递减,并且与私劳比率一样随着城市等级规模的降低而升高。寇铁军等对我国 1993—2005年省级财政支出数据的研究表明:基本建设支出、企业挖潜改造资金、农业支出、工业交通部门事业费、文教卫事业费和行政管理费在我国各省区层面上具有显著的促进作用;而科技三项费用、流通(商业)部门事业费、其他部门事业费(包括审计、税收、财政和统计等部门)、公检法司支出和科学事业费则有显著降低经济增长作用[18]。这说明不同的政府支出对于经济发展的影响是不同的,不同等级规模的城市主要的支出方式不同,对于经济发展的影响也不同。财政比率与人均 GDP增长的关联度随着城市等级规模的降低而升高是因为等级高的城市往往有更多的可以影响到其经济发展的因素,随着等级的降低影响因素在减少,故财政比率就显得更为突出。这亦在整体情况中得以体现,特大城市的各个制度因素的关联度下降的幅度是最大的。

2.3 外资比率的影响力

外资在区域分布上呈现“东高西低”的格局,尤其在20世纪 90年代初东部地区 FDI占比高达 93.9%,而后FDI呈现由东向西逐渐推进的趋势[19]。毫无疑问外资是中国经济的重要组成部分之一 ,也是促进中国经济高速增长的动力之一,外商直接投资对中国经济增长的贡献率是很大的 ,估计可达 10%甚至更多[20]。可以看到在数据序列初期,经济增长与外资比率有极高的关联度,而随着时间的推移慢慢降低,这是经济多元化的体现。这说明外资在经济增长总量中的贡献愈来愈少,而下文的分析还将进一步证明此观点。总的来看,外资比率的影响对各个等级规模城市的影响力具有极大的相似性,都是在初期具有很高的关联度,而随着时间的推移不断地降低。这说明外资因素的关联度在等级规模上的分异性并不明显。另外,在 3个制度变量中外资比率的关联度下降最快,这证明外资对中国经济贡献度下降的速度快于另外 2个制度要素。

3 制度变量的边际影响

所谓“边际影响率”,是指制度变量每变动一个单位,人均 GDP变化的情况,实际上就是制度变量(自变量)对于人均 GDP发展速度(因变量)的回归系数[8]。这里采用加权最小平方法(WLS)处理,显著水平均小于0.05,说明结果还是具有很大的可信性(表 5)。

表 5 制度变量的边际影响率Tab.5 M arginal impact rate of institutional variable

从计算结果来看,私劳比率的系数均为正,这表明它对各个等级的城市都有正的边际影响,这说明劳动力市场的开放对各个等级城市经济发展影响尽管度量不同,但方向是相同的。另一方面来看,私劳比率的边际影响率各个等级的城市大小差不多,说明在仅考虑劳动力数量投入的情况下,私劳比率对于各个等级城市的作用力度是相近的。财政比率对各个等级的城市亦都有正的边际影响。同时,从表 5中可以看到大城市的财政比率的边际影响率具有绝对优势,几乎是小城市的两倍,这表明财政比率边际影响率大城市要远远大于小城市。这是因为大城市往往本来就拥有较为规范的市场秩序,政府的管理调节能力亦较强,只需不断地完善建设即可促使它本来规模就比较大的市场发展;而小城市一般都不具备这些条件,需要从头建设,相对而言需要更大的成本,而且市场也有限,故边际影响率比较低。外资比率对各个等级的城市都有负的边际影响,这说明随着城市经济的发展外资在经济发展中所起的作用愈来愈小,也就是说城市经济正在逐步走向多元化,这与3.3的论述是一致的。另外,在边际影响率方面,特大城市拥有绝对优势,这反映了特大城市利用外资方面的优势。

4 结论

外资比率、私劳比率和财政比率等制度变量与人均GDP增长的关联度都随时间的下降而下降,这是文中多次提到的经济多元化因素的实证表达。文中所涉及的几乎所有制度要素的边际影响率都随城市等级规模的降低而减小,这说明制度要素的影响在等级规模上也具有分异性。另外,财政比率和外资比率这 2个与政治行政因素有密切关系的因子,大城市表现出对于小城市的绝对优势,这表明政治行政因素在中国城市经济发展中仍然发挥着重要影响。

从以上实证分析中可以看到,制度变迁不但具有空间的分异性,在等级上仍然具有显著的不同。虽然通过国家不断的放权,地方具有了一定的权力,但中国城市发展仍然具有非常明显地等级结构特征。规模大的城市往往走在改革前列,而且它们亦拥有很大的自主权,即从文中的实证分析可看到那些市场化的因素对各规模等级城市经济增长影响的方向和度量是接近的,譬如私劳比率,但那些关系到等级规模的因素则明显地具有高等级城市的倾向性,譬如财政比率和外资比率。这说明中国虽然经济改革取得了巨大成就,但是政治改革落后于经济改革,目前的经济发展仍与政治有巨大的关联性。这正如马润潮(Laurence J.C.Ma)所指出的:中国城市和区域的发展问题在于一个市场化的改革是由一个传统的计划经济政治管理系统来完成的,而用行政手段去解决经济问题是中国经济发展的一个显著特点[15]。

致谢:在本文的写作中学友李震提出了许多宝贵的意见和建议,在此表示感谢!

[1] 范乃亮.社会转型期公安体制改革的战略思考[J].上海公安高等专科学校学报,2001,11(4):5-7.

[2] 高勇,蔡雯霞.经济转型与企业家所处境遇[J].经济问题,2002(6):8-10.

[3] 张红杰,陈焱.经济转型期失业形成的原因及其治理对策[J].山东省农业管理干部学报,2005,22(2):75-76.

[4] 张庭伟.转型时期中国的规划理论和规划改革[J].城市规划,2008,32(3):15-24.

[5] 张京祥,吴缚龙,马润潮.体制转型与中国城市空间重构——建立一种空间演化的制度分析框架[J].城市规划,2008,32(6):55-60.

[6] 吴缚龙,马润潮,张京祥.转型与重构——中国城市发展多维透视[M].南京:东南大学出版社,2007:1-5,49-52.

[7] 柯武刚,史漫飞.制度经济学:社会秩序与公共政策[M].北京:商务印书馆,2000:16-30.

[8] 金玉国.宏观制度变迁对转型时期中国经济增长的贡献[J].财经科学,2001(2):24-28.

[9] 傅晓霞,吴利学.制度变迁对中国经济增长贡献的实证分析[J].南开经济研究,2002,18(4):70-74.

[10] 王金营,黄乾.中国各地区经济增长差异的制度变迁因素[J].财经科学,2004(5):77-79.

[11] 王洪庆,朱荣林.制度变迁对河南省经济增长贡献的实证分析[J].生产力研究,2004(10):90-91.

[12] 高萍,孙群力.制度变迁对区域经济增长影响的实证分析——以经济体制变迁和产权制度变迁为例[J].财经科学,2006(11):53-60.

[13] 孙斌栋,王颖.制度变迁与区域经济增长——中国实证分析[J].上海经济研究,2007,26(12):3-11.

[14] Henderson JV,Wang H G.Urbanization and City Growth:The Role of Institutions[J].Regional Science and Urban Economics,2007,37(3):283-313.

[15] Ma Laurence JC.Urban Administrative Restructuring,Changing Scale Relations and Local Econom ic Development in China[J].Political Geography,2005,24(4):477-497.

[16] 王学萌,张继忠,王荣.灰色系统分析及实用计算程序[M].武汉:华中科技大学出版社,2001:8-13.

[17] 徐建华.现代地理学中的数学方法[M].北京:高等教育出版社,2004:338-341.

[18] 寇铁军,周波.政府支出的经济增长效应:1993—2005年间我国省级层面的分解分析[J].财贸经济,2007(12):17-22.

[19] 武剑.外国直接投资的区域分布及其经济增长效应[J].经济研究,2002,48(4):27-35.

[20] 吴殿廷.中国三大地带经济增长差异的系统分析[J].地域研究与开发,2001,20(2):10-15.