气象灾害静动态风险管理析探*

彭贵芬

(1.中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃兰州 730020;2.云南省气象台,云南昆明 650034)

0 引言

随着自然灾害在全球造成的影响越来越大,人们的注意力逐步转向降低灾害风险方面,即通过采取各种减灾行动及改善运行能力的计划降低灾害事件的风险。因此,探讨灾害风险形成机制和风险管理对策及应急反应体系已成为区域可持续发展模式制定的重要科学基础。灾害风险管理体系是目前国际上防灾减灾和灾害管理较先进的措施和模式,它有助于决策者在进行灾害管理和制定减灾策略时,有针对性地选择最优技术政策,防患于未然,因而受到国内外学术界和灾害管理者的重视,并成为灾害科学、地球科学的发展方向、重点领域和前沿课题。灾害风险管理作为一门新型学科或研究领域提出来,正是经济建设及灾害科学发展的必然结果,它是防灾减灾领域的一项基础工作,在社会经济建设中有着重要的科学和应用价值。在进行气象灾害风险管理的理论研究和实践中,关于气象灾害风险定义、识别、分析、评估、处置等方面,经常碰到管理目的、使用资料、方法、任务、结果模糊不清的问题,本人用文献[1]中收集的资料,结合自己近年来业务和科研实践,就气象灾害风险评估与管理的分类问题作一些分析和探讨。

1 问题的提出

干旱、洪涝、大风、冰雹、雷电、低温冷冻、连阴雨等气象灾害和滑坡泥石流等次生灾害既可能是天气灾害(灾害事件)又可能是气候灾害。气象灾害风险方面的研究应该是天气还是气候专业的课题?应该用天气学还是气候学方法来开展?气象灾害风险管理方面的业务建设内容(风险识别、分析、评估和处置等)应该是气候中心还是气象中心(气象台)的任务?更进一步说,气象灾害风险管理的业务服务平台应该由谁来建,由谁管理?这些问题现在还有些模糊不清,这种模糊不清与气象灾害风险管理的分类不清有关。在研读文献[1]时,觉得该书资料收集全面、内容详实、方法新颖多样、理论与实例结合,是一本不可多得的气象灾害风险管理方面的参考书。但在研读和使用中,也发现书中在灾害风险评估与管理方面有前后定义、论述不一致的地方,在有些方面的描述差别较大。这些不一致问题的产生,也是没有对气象灾害风险管理进行分类处理的结果。李宁等[2]对国际国内风险管理标准化的述评中介绍了国际上较为成熟的4种及中国的ISO/T MB风险管理标准,如果要按这些标准进行气象灾害风险管理也存在分类管理的问题。近年来,国内在灾害风险管理方面的研究主要集中在灾害静态风险分析、评价、评估方面[3-8],对综合灾害风险管理方面也有一些介绍和研究[9-12],但也存在气象灾害风险分类不清的问题。根据气象灾害风险是相对静止或随时间动态变化,将气象灾害风险分为静态风险和动态风险两类,在风险分类的基础上,对气象灾害静态风险管理和动态风险管理做一些对比分析和探讨。

2 气象灾害风险管理分类比较

2.1 气象灾害风险的定义比较

在文献[1]中,关于灾害风险有如下不同的两种提法(定义)。

定义一:气象灾害风险指各种危险因子未来若干年内发生的可能性及其可能达到的灾害程度。

定义二:气象灾害风险是指气象灾害事件发生及其给人类社会造成损失的可能性。

定义一从时间尺度来看研究的是灾害的再现期和因气候变化可能导致的灾害风险变化方面的问题,应该是灾害气候概率、周期和气候变化趋势方面的课题,得到的结果或结论在一定时间内相对不变,应该是灾害静态风险的定义。而定义二的研究对象明确为气象灾害事件(如2008年中国南方的低温雨雪冰冻灾害、2005年云南春夏连续特大干旱),从时间尺度来看侧重于天气学方面的课题,风险管理在整个灾害事件过程中是随时发生变化的,应该是气象灾害动态风险的定义。因此,从灾害风险的不同定义可看出,将气象灾害风险分为静态和动态是应该的。

2.2 气象灾害风险管理过程和目标比较

国际上普遍认为风险管理是由风险识别、估计、评价、控制、效果评价等环节组成的,是通过计划、组织、指导、控制等过程,综合、合理地运用各种科学方法来实现其目标。文献[1]在第一、第二和第三章中对整个气象灾害风险过程都有叙述,如果将这些内容进行分类整理归纳,会有助于灾害风险管理过程的操作和实施。现将风险管理过程中的关键环节按静态风险和动态风险以列表(表1)的方式来进行对比分析。

表1 气象灾害静、动态风险管理过程比较表

续表1

从表1可见,静态风险管理主要采用较长系列历史资料(不论是历史观测资料或收集调查资料)来进行灾害的时空分布研究,得到的结果主要是各种重大气象灾害的风险区划(概率)图系,为国家和分区域(宏观的)灾害管理对策、经济建设和发展规划服务,因此其研究结果有相对静态的特性,研究资料方法手段等应是在气候分析和气候变化(预估)的基础上进行;而动态风险管理研究对象是具体的灾害事件,从风险识别、分析、评估、处置管理全过程处于实时动态变化过程中,具有动态变化特征;在灾害发生前需用各种方法和手段系统地、连续地认识(监测)所面临的风险和风险发生潜在原因;确定该事件发生的概率,事件可能带来的后果及可能产生的影响,与历史上出现过的同类灾害事件做定性、定量化的对比分析,评估风险的严重性;有助于决策者制定减灾策略时,有针对性地选择最优技术政策,直接用于灾害事件的应对和处置;在灾害过程中还要根据最新的资料重复进行整个风险管理过程。从风险管理资料方法手段等来看,动态风险管理需要对灾害事件监测、预测、预评估方面的技术支撑,应是在基本监测资料快速收集、传递、处理和基于灾害性天气预测、预报、灾害可能造成影响的预评估等各种方法手段的动态管理过程,其结果用于减灾、救灾,从研究和应用的领域来看,应该侧重于天气学领域。

3 当前及近期的任务比较

文献[1]对以风险评价为基础的气象灾害风险管理从意义、任务、内容、国内外研究进展和展望、管理程式和目标等方面对气象灾害风险管理进行了较全面的论述,也提到了对灾害事件的应急及管理。对这些论述也分为静态和动态风险管理来论述会较为妥当。由表2(内容来源于文献[1])可见,气象灾害静、动态风险管理任务有共同部分,主要是在气象灾害风险评估指标体系、各种参评因子的标准、风险度的分级标准及各类气象灾害危险性、脆弱性、灾害损失程度和风险指数、风险值、风险等级(度)的计算模式上。而动态风险管理任务还包括灾害性天气事件的监测、预警、预报和风险预评估这些更重要的内容。气象灾害动态风险管理可针对主要气象灾害研究、控制和管理的薄弱环节,以提高气象灾害的综合管理能力和实现气象灾害应急反应与救灾决策的数字化、信息化、自动化和可视化水平为目标,结合多学科交叉与综合的理论和方法,通过开展主要气象灾害成灾机理及时空分布格局、监测预警指标和模型、预测与情景模拟方法、影响评价及损失评估方法、风险评价技术体系和应急救灾技术等关键问题的研究,构建气象灾害事件监测预警、风险评估和应急管理的综合决策支持系统。

表2 气象灾害静、动态风险管理任务比较表

续表2

4 实例比较

对云南干旱灾害的静态风险评估和2005年特大春夏连旱灾害事件风险管理实例做对比分析。

4.1 云南干旱灾害的静态风险评估

4.1.1 致灾因子风险评估

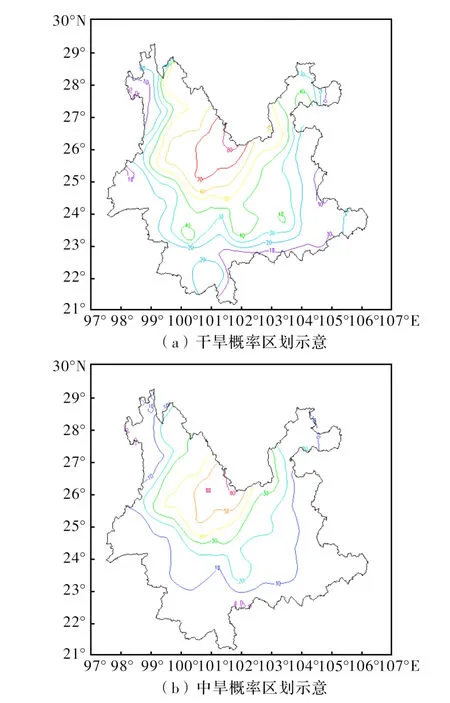

通过建立以Thornthwaite干燥度指数为主、自定义的有效降水指数为辅的干旱综合指数,用1959-2005年云南省125个气象站资料,分5个时段基于模糊信息分配理论和超越极限概率原理,对云南干旱风险(致灾因子风险)进行评估[5]。将干旱强度等级划分为轻旱、中旱、重旱和特旱,每个时段可得到4个等级风险区划图,5个时段共有20张风险区划图。图1是春夏连旱轻旱和中旱的风险区划(概率)图。

图1 云南春夏连旱风险(单位:%)

4.1.2 承灾体脆弱性风险评估

承灾体脆弱性风险评估采用各地水利统计指标-有效灌溉面积百分率作为基本资料,用(100-有效灌溉面积)作为干旱灾害承灾体脆弱性指数,制作风险评估图(图2)。

图2 云南省干旱承灾体脆弱性风险评估图(单位:%)

4.2 2005年特大春夏连旱灾害事件风险管理(动态风险管理)实例

4.2.1 灾后评估

2005年云南省大部分地区从4月初起到6月14日,在长达近两个半月的时间内,无有效降水,出现了春末连夏初的严重干旱,据云南省防汛抗旱指挥部评估,干旱造成的直接经济损失达53亿元、间接经济损失近80亿元;约1 700座小型水库干涸,造成630.6万人、385.2万头大牲畜饮水困难。用异常指数进行干旱强度评估[13],这次干旱灾害强度是自1959年以来最重的春夏连续干旱(图3)。

图3 云南春夏连旱异常指数年际变化图

4.2.2 灾害事件的动态风险管理过程

监测、分析和预评估:2005年5月,在干旱刚露头时,云南省气象台用综合干旱监测系统识别出干旱已现,及时将当时干旱成因、影响范围、强度等级、未来(可预见的5 d内)天气趋势预报及旱情有发展加重趋势、可能造成的影响及对策、建议等风险识别、分析和评估信息发往有关的决策部门。

灾中动态风险预评估:在旱灾持续过程中,根据数值天气预报结果的可预报性动态进行干旱灾害风险预评估(趋势、强度、可能造成的影响、对策),甚至预估出强度将达到50年一遇。

灾害风险的处置:云南省委、省政府建立抗旱指挥部,组织资金、抽调人员、调集设备抗旱,并采取转移风险的办法先保证人民群众的生活饮水。

灾害风险管理的效益:采用了较为科学的灾害事件风险管理办法,取得了3方面的成果:①没有因饮水困难造成人员伤亡和社会动荡;②减少因灾造成的直接损失51.3亿元;③挽回粮食损失198.6万t,当年未因灾造成粮食减产。

4.2.3 对这次灾害事件动态风险管理的反思

由于对灾害的监测和动态预估信息服务工作做得认真细致,并根据经验对旱灾可能造成大春作物的栽种、人畜饮水困难做了分析和提醒注意,风险处置效益明显。但由于缺乏科学的全套灾害风险管理框架和系统支持,缺乏研究和业务基础的支持,对工业、环境、森林火灾、疾病与健康状况等方面因特大干旱灾害的影响均未提及,在灾害风险分析、评估、处置方案等方面也没有提供客观、定量的决策支持信息。

5 结论与讨论

(1)由于气象灾害风险管理不论从风险定义、风险管理过程、研究与应用的技术方法、结果、目标上都存在明显的差异,对其进行分类是应该的,并有理论和应用价值。但划分为静态和动态两种类型是否合适,有待进一步探讨。比如是否可分为:气候与天气、宏观与微观、背景与事件等。

(2)由于气象灾害风险评估面临着三个主要的挑战:复杂性、不确定性和模糊性,而动态风险管理的挑战性更强,在识别、预测、预估阶段的不确定性相当大,需要大力发展相应的理论和技术。

(3)气象灾害静、动态风险管理都是灾害防御体系中的重要部分,能从不同的角度和层面提高防灾减灾的能力和水平,静态风险管理主要基于气候学研究技术,动态风险管理主要基于天气学研究技术。气象静态风险管理已有了一些初步的研究和应用成果,而动态风险管理还处在探索阶段。

[1] 张继权,李宁.主要气象灾害风险评价与管理的数量化方法及其应用[M].北京:北京师范大学出版社,2007:2,29,37-57.

[2] 李宁,胡爱军,崔维佳,等.风险管理标准化述评[J].灾害学,2009,24(2):110-115.

[3] 朱静,唐川.城市山洪灾害风险管理体系探讨[J].水土保持研究,2007,14(6):411-413,417.

[4] 胡爱军,李宁,吴吉东,等.基于经验似然比函数模型的降水型滑坡灾害概率风险分析与预测[J].灾害学,2009,24(3):1-6.

[5] 彭贵芬,张一平,赵宁坤.基于信息分配理论的云南干旱风险评估[J].气象,2009,35(7):79-86.

[6] 郭虎,熊亚军,扈海波.北京市奥运期间气象灾害风险承受与控制能力分析[J].气象,2008,34(2):77-82.

[7] 郑传新,米浦强,陈剑兵,等.柳州市积涝过程模拟及灾害风险评估[J].气象,2007,33(11):72-75.

[8] 高进.综合自然灾害风险管理应用研究[C]//北京:第26届中国气象学会年会气象灾害与社会和谐分会场,2009.

[9] 史培军,李宁,叶谦,等.全球环境变化与综合灾害风险防范研究[J].地球科学进展,2009,24(4):428-434.

[10] 张继权,张会,冈田宪夫.综合城市灾害风险管理:创新的途径和新世纪的挑战[J].人文地理,2007,95(5):25-29.

[11] 殷杰,尹占娥,许世远,等.灾害风险理论与风险管理方法研究[J].灾害学,2009,24(2):7-11.

[12] 江治强.我国自然灾害风险管理体系建设研究[J].中国公共安全学术版,2008,12(1):48-51.

[13] 彭贵芬,赵尔旭,周国莲.云南春夏连旱气候变化趋势及致灾成因分析[C]//敦煌:中国气象局、甘肃省第七届干旱气候变化与减灾学术研讨会,2009.