非物质文化遗产文献用户服务模式构建——以高校图书馆为例

詹丽华,慕容慧,尚铁英,王春燕

(肇庆学院 图书馆,广东 肇庆 526061)

高校图书馆一直致力于各种特色文献的采集与收藏,并提供专业化的信息服务,非物质文化遗产(以下简称非遗)文献是其中之一。非遗文献是人们认识、传播和研究非遗的有效信息源,用户对非遗文献的需求随着全球对非遗认识与保护的加深而呈现多元化。高校图书馆有必要针对不同类型的用户构建个性化的服务模式,使馆藏非遗文献得到最优化利用。

一、非遗文献的内容及分类

非遗文献有狭义和广义之分,前者指非遗经载体固化得到的文献,后者主要包括四部分内容,即,非遗的申报材料及鉴定材料;活态的非遗经载体固化而得的文献;延伸出的与该非遗相关的代表性人物事迹、文物、习俗、传说等;以及非遗的研究文献。二者都以文字、图片、声音、影像等形式存在。文中以广义的非遗文献为研究对象,依是否公开发表将其分为公开文献和受限制文献。公开文献指公开发表在纸质、电子、网络等媒介上的文献,以及以新闻、消息、通告等形式进入公众领域的部分,这部分文献用户可以免费使用;受限制文献指未公开发表的部分,受著作权法保护,著作权法律关系主体是实施非遗载体转换的公民个人、法人作者或其他非法人作者[1],用户得到著作权人许可后可以使用这部分文献。

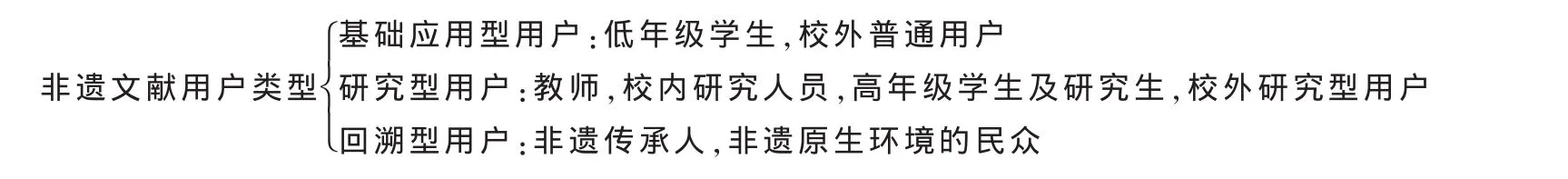

图1 非遗文献用户类型分类示意图

二、高校图书馆非遗文献用户类型及信息需求特点

高校图书馆的非遗文献用户包括(1)校内用户:教师,校内研究人员,低年级学生,高年级学生及研究生;(2)校外用户:校外普通用户,校外研究型用户,非遗传承人及非遗原生环境的用户。根据这些用户对非遗文献的需求特征,将其划分成基础应用型用户,研究型用户和回溯型用户(图1)。

基础应用型用户主要指高校的低年级学生和校外普通用户。这类用户主要基于一定的兴趣或工作需要主动向图书馆索取非遗文献,以初步了解和认识非遗为主要目的。

研究型用户包含高校教师、校内专门从事非遗研究的人员、有研究需求的高年级学生和研究生、以及校外有研究需求的用户。这类用户对非遗信息的需求更加专业化和智能化,通过了解非遗的发展、特征等信息进一步研讨非遗的文化价值和社会价值,并形成采集、保护、传播及利用非遗的可行性建议。

回溯型用户主要是指非遗的传承人及非遗原生环境中的民众。他们获取非遗文献信息的渠道和能力受到地域条件和文化背景的影响,主动获取信息的意识和能力较前两种用户薄弱,与外界的互动交往比较欠缺。

三、高校图书馆对非遗文献用户服务模式的构建

(一)高校图书馆为非遗文献用户提供的服务方式

1.建立非遗文献阅览室。高校图书馆收藏非遗文献要有选择性和针对性,立足于地方文化建设和经济建设,以收录当地非遗文献为主,这样既使得这些濒临消失的民俗文化得以保存和再现,又极大地丰富了高校图书馆的地方文献馆藏资源,并为图书馆创造出新的知识服务增长点。非遗文献阅览室收藏的非遗文献一般包括:(1)含有非遗相关内容的历史书籍、人物传记、地方志、年鉴等;(2)非遗的研究论文集、研讨会议集等;(3)非遗的相关图片资料;(4)非遗的相关影像资料,等。非遗文献阅览室设专人管理和咨询解答,做到藏、借、阅、查四合一。

2.建立和开发非遗文献信息数据库。高校图书馆可以根据当地非遗的特点和图书馆的实际,积极选题、科学规划,建立和开发非遗文献信息数据库,其目的是将图书馆收集到的非遗文献资源条理化、数字化,便于用户使用和长久保存。非遗文献数据库与非遗文献阅览室互为补充,在投入使用后,通过用户反馈、图书馆再度采集等形式对数据库资源进行补充并逐步完善。由于高校图书馆具备专业的文献资源管理人才,并掌握了先进的数据库建设技术,故而建立和开发非遗文献信息数据库可由高校图书馆牵头,联合当地市级公共图书馆、相关非遗保护单位以及有兴趣参与的其它各类型图书馆共同建设,共同使用,共同分担相应费用[2]。

3.改进功能设计,实现非遗网络信息资源的智能导航。搜索引擎的智能导航功能通过建立指引库,网上信息自动跟踪技术,提取用户行为、构建用户模型,用户个性化导航信息查询,发送信息资源等一系列过程来实现[3]。以国家级非遗广东肇庆端砚为例,介绍和传播端砚的网络信息源有中国非物质文化遗产网、端砚网、端砚博览网、中国端砚网等网站,以及肇庆学院图书馆、肇庆市端州图书馆等建立的非遗数据库等,非遗网络信息资源智能导航系统能够从这些信息源中搜索出端砚信息,并对其进行分析,提取出有用的部分供用户检索;而且在用户检索和浏览端砚信息时,系统会根据非遗用户类型,结合用户定制信息的特征,对用户提出导航建议;系统还会定期检查端砚信息的更新情况,及时将更新情况和更新后的信息传递给该智能导航系统用户。

(二)针对不同类型的非遗用户构建个性化的服务模式

对高校图书馆来说,针对非遗用户信息需求特征构建个性化的服务模式,既能使非遗文献得到充分合理的利用,又实现了图书馆的服务职能和教育职能。在著作权法框架下根据用户的信息需求特征,设定不同层次的使用权限,并依此构建相应的服务模式。

1.针对基本应用型用户的服务模式——无偿信息服务

图2 基础应用型用户服务模式

图2是针对基础应用型用户构建的无偿性信息服务模式,服务内容包含公开文献及部分受限制文献。用户可以通过非遗文献阅览室、网络等途径获取公开文献;在用户获得著作权人授权的前提下视受限制文献的具体内容可以将其中的部分文献免费提供给用户使用。这种服务模式以补充用户知识库、宣传非遗知识、加强培养用户非遗保护意识为目的。在服务过程中图书馆要主动发现和接受用户反馈意见,对非遗文献收藏的不足及时补充改善,并逐步完善服务模式。对于此类用户,还可以参照图4回溯型用户的服务模式,将端砚的相关公开文献在他们中间进行宣传,加强培养用户的非遗保护意识。

2.针对研究型用户的服务模式——以需求为向导的知识服务

图3是针对研究型用户构建的服务模式。此类用户希望获取更广泛、更深入的非遗知识,这部分知识更多的来自受限制文献,而受限制文献受著作权法保护,这就存在着藏与用的矛盾。要解决这对矛盾,图书馆可采取以下办法。在提供服务时,依照著作权人的授权,结合图书馆工作的实际,将受限制文献划分成秘密、机密和绝密三个等级,然后制定相应的服务方式。对要获取秘密文献和机密文献的用户要进行基本身份确认,即用户是否是教师、非遗研究人员、有研究需求的高年级学生及研究生、或者是校外有研究需求的用户等,然后免费提供秘密文献,收取一定费用后提供机密文献。如果用户要获取绝密文献,除了对基本身份进行确认外,还要得到著作权人的许可,再根据许可条件与范畴提供绝密文献的相关服务。

图3 研究型用户服务模式

在为用户服务时,图书馆工作人员要站在用户的角度上,建立一个用户数据信息库,将用户的身份信息及用户对非遗文献的信息需求记录下来,并及时对这些信息进行更新,以便对用户的信息需求进行追踪了解,为其提供科学系统的知识挖掘与获取服务。比如,图书馆工作人员可为馆藏非遗文献资源编制文字索引或查找指南,或者在非遗文献资源数据库中设置主题词检索入口,方便用户自行检索;在用户自行检索后仍不能获取满意信息时,用户可以向图书馆定制信息,图书馆工作人员根据其需要利用搜索引擎的智能导航等手段对非遗文献信息进行深层次的开发挖掘,将其中隐含的知识信息融合、重组,再运用邮件、“频道”推送等途径,将相关非遗知识提供给研究型用户[4]。如果若干研究型用户同时进行某项专题研究而需要图书馆提供全面、专业的非遗文献知识,图书馆则可以提供专人负责、重点解决问题的专项服务。同样,服务过程中和服务结束后要及时收集总结研究型用户反馈的信息,以提高图书馆工作人员知识服务的水平,改善服务模式。

3.针对回溯型用户的服务模式——送还式服务

图4是针对回溯型用户构建的服务模式。这种服务模式的服务对象主要是非遗传承人及非遗原生环境中的民众,主要采取下山还乡送还式服务。例如,肇庆端砚出产于肇庆市东部的烂柯山和肇庆市七星岩北面(西起小湘峡,东到鼎湖山)的北岭山一带,这一带民风淳朴,人与自然和谐相处,如果以口头报道、直观传播报道等形式将端砚的传说、人物传记等公开文献主动送往非遗产地,并加强宣传,有助于民众直接生动地了解端砚,从而爱惜端砚,共同保持和营造端砚赖于生存和发展的和谐环境。将受限制文献中的相关部分,比如涉及端砚制作技艺、采石技艺的文献送还给端砚的传承人,有助于其更好地继承和传承该项非遗。

图4 回溯型用户服务模式

送还式服务模式体现了图书馆服务于民的服务理念。历来民间文化都是取之于民、用之于民。历史造就了乡村的贫困和落后,非遗的主要传承群体——农民成为中国最大的弱势群体。图书馆作为支持弱势群体主要力量之一和“知识下乡”的主要服务机构,在选择合适的知识资源为农民开展知识援助的同时,如何帮助他们挖掘文化资源、技艺资源,提高他们的自觉性,增强他们的自信心来摆脱贫困,是图书馆履行为弱势群体知识服务职责的实现。

四、小结

在著作法框架下,高校图书馆针对具有不同信息需求的非遗文献用户构建三种各有侧重的服务模式,在合理有效地保存非遗文献资源的基础上,能尽可能最大化地满足用户对非遗文献的多元信息需求,并能促进和加强区域内非遗文化交流,为非遗营造和谐的生存空间,对更好地保护、传承和利用非遗文献有着可持续性的科学意义。

[1] 杨荣浩.知识产权法学[M].武汉:武汉大学出版社, 1995:52-56.

[2] 谭寅汉.非物质文化遗产文献化及其藏用探析——以端砚制作技艺为例[J].新世纪图书馆,2009(4):50-52.

[3] 柯青,焦玉英.网上信息资源智能导航系统的实现技术与原型设计[J].图书情报知识,2003(4):45-47.

[4] 郭海明.网络环境下的信息服务[J].中国信息导报, 2004(8):20-23.