不仅“过冬”,还要“冬泳”

经济学家预测,2009年将是金融危机对世界经济产生重大影响的一年,中国的发展也将在这一年迎接进入新世纪以来最大的挑战。“面对这场金融危机,我们认为,不仅要‘过冬’,还要学会‘冬泳’。”在1月1日温家宝考察海尔集团的时候,海尔集团首席执行官张瑞敏说。

危机将我们引向何方

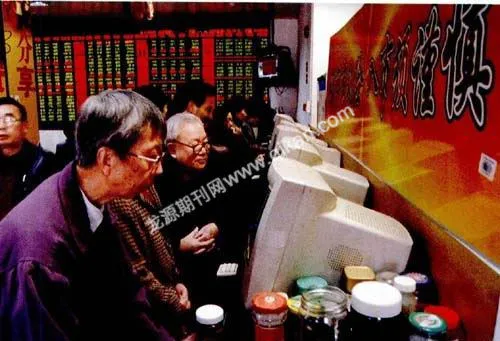

什么时候会走出危机?这是金融危机后,所有人都急切想知道的答案。这场由次贷危机引发的美国金融危机,最终演变成一场波及全球金融市场的“海啸”。而在银行倒闭、股票下跌、货币贬值的同时,人们开始发现,来势汹汹的金融海啸的触角已经伸向了实体经济。

“直到现在,恐慌期还未过去。”在2008年底北京大学战略研究中心的“金融危机、扩大内需与中国经济”战略论坛上,中国经济体制改革研究会副会长石小敏介绍说,经济危机可分为恐慌期和平复期两个阶段,前者短一点,后者长一点。一般认为等美国新当选总统奥巴马上台后,实施了他的救市措施,稳定了人心,美国的消费支出止跌回稳,恐慌期才算结束。

“但现在看来恐慌期起码要半年时间。在恐慌期,信用基础摇撼,商业合约受到摧毁性打击,各类大商品价格高台跳水,美元反而挺升。在恐慌期,中国的经济增长突然遭遇腰斩,增速有可能损失一半或更多。”石小敏说。

“进入平复期后,全球经济呈现衰退甚或伴有萧条景象。”衰退将会多长时间?其前景是“日本式消沉”还是“格林斯潘反弹”?石小敏认为,现在还难以预料。但越来越多的人担心美国经济走势呈大L形,经济衰退将持续很长时间,3-5年都有可能是保守的估计。

“这次来势凶猛的金融危机,病根是很早以前就种下了。”石小敏说,“其间有过若干次小的病情发作,比如2001年的安然公司倒闭、2007年的次贷危机和2008年初的贝尔斯登公司被接管等”,他打了个比方说,这就好似心绞痛发作,一次比一次重,人们就一次比一次加大“硝酸甘油”的服用量,挺一挺就过去了。直到雷曼兄弟公司破产,演变成整个金融体系的“大面积心梗”。

“看来这次光吃药不行了,要动大手术了。于是金融体系被架上手术台,先是摘了几个‘血管瘤’(把高盛、摩根斯坦利等几个独立投行都转成商业银行,令其大幅度‘去杠杆化’),接着又上了几个‘支架’(即各国相继宣布的救市计划),通过向银行体系的大规模‘注血’,来缓解突然冻结的信用。因此,这一次发病对西方发达国家来说是很重的。格林斯潘说是‘百年未遇’,更准确的说法应该是‘前所未遇’。”

“金融危机重创西方发达国家,但可能对发展中国家造成的影响更大。”北京大学中国战略研究中心主任叶自成认为,危机对中国和其他发展中国家的影响,可能还需要一定的时间才能完全表现出来,“因为发展中国家的抵御能力要弱一些”。

中国宏观经济学会秘书长王建预计,全球金融风暴的更大冲击波很可能在2009年上半年就会出现,其主要动因是发达国家的实体经济在金融市场的泡沫崩溃后也相继步入崩溃。“美国次贷风暴下一步的走势,就是引发实体经济危机甚至社会动乱,中国的宏观调控应该从最坏的前景出发作准备。”

海关的数据,验证了王建的说法。根据海关总署的最新统计,2008年进出口总值达2.56万亿美元,增幅约17.8%,贸易顺差约2954.7亿美元,比上年增长12.5%。但从2008年11月进出口总值7年来首次出现负增长,外贸形势成为瞩目的焦点。2009年进出口下滑趋势将持续一段时间,按目前经济环境估计,2009年进出口增速可能放缓至5%以下。海关总署给出的判断是:随着国际金融危机向实体经济蔓延,国外需求萎缩已对出口形成强约束,出口规模将继续呈现下降态势。

抓住危机中蕴含的机会

“不要低估了危机的影响”。中国宏观经济学会秘书长王建说。他很担心现在出现的某种乐观情绪,现在很多人认为现在美国的次贷危机已经过去了多一半,快进入收尾阶段了。

“如果我们的宏观调控立足于这样的背景,我们现在出台的措施,包括4万亿、对股市楼市出台一些调税降息的政策只是作为对过去危机没有意识到而采取的一种对冲措施。我们现在的宏观调控是不是要做好比2008年经济态势更严峻的应对准备?如果2009年中国的出口是5%-10%的增长,4万亿可以解决经济下滑的问题。但如果2009年出口是负的5%、10%的话,4万亿够吗?”王建质疑说。

4万亿,是去年下半年以来中国经济出现的下行趋势,国务院为扩大内需,确定的投资计划。而且为了帮助那些遭遇困难的企业和群体,提振经济,增强信心,中国出台了一系列鼓励出口、扶持中小企业、促进就业和保障低收入人群生活的措施,来保持经济平稳较快发展。

如何避免危机对中国影响的深化?清华大学经济研究中心主任、高盛全球总裁胡祖六认为,中国应针对本轮金融危机的影响制定完整的应对方案,将短期防守和中长期进攻策略结合起来,努力抓住危机中蕴含的战略发展机会。“短期而言,中国应秉持防守型战略,比如,加强市场风险管理,制定有弹性的货币政策,通过刺激国内需求来扩大消费市场。”

“就中长期来看,则可在3个领域打出‘进攻牌’。”胡祖六说,一是趁危机带来的贸易环境改善、国际商品价格下降及国际金融资产大幅缩水等有利条件,进行一些符合长远利益的海外投资;二是深化金融体制改革,建议给予金融机构投资自主权,打破国有企业投资上政企不分、权责不明的格局,提高其投资积极性;三是在美元国际性地位短期内尚难撼动的情况下,加快发展以人民币为基础的股市和债券市场建设,鼓励涉外投资者参与国际市场,满足群众多样化的投资储蓄需求。

“金融危机是中国转变经济发展模式的机会。”叶自成认为,金融危机表现出中国经济发展模式的很大缺点,就是对外部市场依赖过大,“因此从战略上改变中国的发展模式,就应该从重出口推动经济转向拉动内需为主的经济发展模式,形成以国内市场为主的经济增长模式,这样中国才能在金融、物流、科技创新、贸易、品牌等环节上发展起中国自己的中心。”

打一场“保八”之仗

如果目前金融危机对中国的影响还只是冰山一角,那么2009年中国经济的发展态势将如何演变?能否保证中国经济增长在8%以上,是年初国内经济界普遍争论的话题。

“2009年,我相信冬天会很冷。”国家发改委对外经济研究所所长张燕生认为。但是,到底冷多久,是全年是“冬天”,还是一部分是“冬天”?他说,“我认为,上半年是‘冬天’,但是下半年是‘春天’,明年GDP在7.5%~8%之间没问题。”

“中国今年的经济增长大致是一季度5%、二季度6%、三季度7%、四季度8%这样的发展趋势,不会在很短时间内出现反转。”中国宏观经济学会副会长王建预计。他认为,中国经济增长还要靠内需拉动。内需包括消费和投资,而拉动内需关键在于投资,消费主要取决于收入指数,但是收入不是独立变量,要看投资和出口的情况,美国人的负债消费目前我们也不太可能采用。

“不要把次贷危机纯粹当做一个坏事。”王建说,“辩证地看待危机,繁荣当中有危机,危机当中有机遇。”他认为危机带来以下影响:一是中国向亚洲迈出一步的最好的时候,通过把产业链向东亚地区、东南亚地区延伸,以资本输出带动商品输出,这对中国是一个千载难逢的机会;第二方面,是中国向海外收购技术、品牌、人才,实施并购的好机会。

“大家不应该悲观失望、垂头丧气,在经济下行形势下,我们应该坚定信心!”国家统计局总经济师姚景源表示,“虽然受美国次贷危机和全球金融危机的影响,中国11月份的出口罕见告负,不过,2008年的中国经济保持9%以上的增长是没有问题的。”

姚景源表示,工业化和城市化是支持中国经济增长的基本力量,这两种力量的基本态势目前仍然强劲,说明中国经济增长的基本面没有出现问题。他引用温家宝总理在多次场合中的讲话:“信心比黄金和货币都重要”。