如何有效提高学生作答高考历史材料题的成绩

宋廷娟

材料题是高考历史题中最能测试学生阅读、理解和分析能力的题型,影响着许多考生的总分成绩。怎样答好历史材料题呢?每一位高三教师都会有自己的一套教学方法。下面仅就本人近几年来在历史高考备考中如何有效培养学生的能力、提高高考历史材料题的成绩谈谈看法和体会。

一、紧扣目标,对症下药,培养能力

可以说,高三历史教学过程从宏观来讲,是基础知识巩固与能力培养的过程。学生的能力要求是多方面的。文科综合测试注重多层次、多角度分析、解决问题的思维能力,考纲规定测试的能力目标有四个方面:获取和解读信息的能力,调动和运用知识的能力,描述和阐释事物的能力,论证和探讨问题的能力。全国文综卷Ⅰ的材料题能力要求很高,许多学生在高考中得分率不高,主要存在这些误区:阅读题目不仔细,答非所问;语文功底差,材料读不懂;理解能力差,读完材料后抓不住中心,概括不出要点;思路不清,表述混乱。总的来说,主要是审题能力、阅读理解材料能力、文字表达能力等三种能力急需培养与加强。针对学生存在的这些问题,要进行有针对性的训练和指导,把培养和提高学生的这些能力贯穿在整个高三阶段的每一个教学环节,力求最大限度地提高学生高考得分率。

1.要精选材料题,并要对其进行专项训练。

高考历史试题以能力立意,大多数试题通过“三新”(新材料、新情景、新问题),考查“三基”(基础知识、基本方法、基本能力)。在教学中教师选取图片、图表、文言文、英文翻译等方面的材料,进行分门别类的训练,引导学生抓住每一类材料的特点,逐渐总结出获取材料中的信息的规律和方法。如图表类的题,要先看准时间范围及对应的数字的大小,或曲线的变化规律,再根据题目要求把思维迁移到所学知识,扣住材料信息理清思路进行作答。每组训练题要突出某一种专项能力,在学生练习的基础上,教师精讲、精评,使每项训练落到实处,使学生真正在训练中得到提高。

2.指导学生掌握解答材料题的规律和方法。

读懂材料,全面、准确地把握材料的内容和观点。在阅读材料过程中,正确的方法是:粗读一遍后,紧接着读材料引出的问题,然后联系问题,细读第二遍,把材料中的重要信息,如时间、地名、人物、事件和观点等汇总起来,再从表象深入到本质去理解材料,以客观事实为依据,全面地理解材料作者的观点所处的时代背景以及正确地领会命题者的意图。

特别是遇到要求考生对材料中的人物、事件或观点作出分析、评价或判断时,就更要注意运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点去分析和解决问题,力求全面准确。不能忽视材料中的说明性文字,包括材料前后的说明文字、原材料的出处和原材料中的文字注解等。这些说明性文字往往给考生某种暗示或引导。更要克服思维定势,坚持论从史出。命题者有时为体现自己的学术观点往往会选取与教材观点相左的材料,用以考查提取材料信息和把握正确观点的能力。并且由于材料题所引用的材料多是原始史料,难以摆脱封建史学家和资产阶级史学家落后史学观点的影响。因此,在回答时,要克服思维定势,对材料作具体分析,要从材料中提取观点。阅读中切忌只顾一点不及其他;或只顾与教材相关内容,对超出教材本身的内容则不闻不问。提醒学生更要注意运用材料中的新信息、新观点,不受思维定势的影响。如2007年的全国卷Ⅰ文综历史题考到有关美国在中国抗日战争中对华援助的方式和作用时,许多学生只从消极方面回答,不能根据材料提供的信息作答而丢了分。

3.注意课本内容与材料的有机结合。

材料题的材料本身既源于教材,又高于教材,材料超出了课本内容,但又没有完全脱离课本,而是课本内容的合理延伸。因此,充分运用材料和合理组合材料,是考生获得答案的一般途径。解题时要先找准材料和教材的结合点。材料解析题与教材一定是有所联系的,在读材料时必须时时想着教材,把材料中的重点信息跟教材中的史实对照对比,从材料过渡到教材,使材料有限的信息转变为教材中完整的史实,这样涉及材料的有关内容就可以从教材里挖出来。而且材料、教材要兼顾使用,切不可厚此薄彼。如2008年第37题第④问“指出唐代科举制与英国近代文官考试制度在推动社会进步方面的共同之处”,回答时必须扣住题目给出的材料并结合课本中有关科举制的内容及英国工业革命的史实才能以要点全面拿到高分。确立了材料题不脱离教材这样一个基本原则,反对不看材料,只大段大段引用课本关于该事件叙述的作答习惯。许多材料题的提问更明确提出引用材料中文字论证、说明课本中的某一观点。

4.将课本的文本内容作为材料来读。

能够使学生在提高阅读、分析、提炼、综合等能力的同时,巩固对课本基础知识的掌握。具体做法是:要求学生课前预习,通读课文,概括每一段的历史内容,根据课文所提问题,教师根据学生提出的问题进行有针对性的讲述、分析,让学生把叙述性的史实列出并加以记忆,对课文中结论性的内容进行理解,引导学生用史实证明结论,培养学生的分析能力。

二、分阶段,理线索,整合单元知识,宏观掌握历史

在夯实基础知识基础上,分析历史发展的基本特征和规律,把握历史发展的基本线索,构建历史网络体系。这是回答历史材料题时使思路开阔的有效方法之一。

首先,将历史知识概要化、简要化。在复习时要能够“纲举目张”。其次,抓点理线,将历史知识线索化、网络化、要点化,做到点线清晰。从历史的整体出发,按历史发展的阶段串线,把章纳入阶段发展中,将节纳入阶段发展中的某一方面,把主干知识线索化、网络化,形成系统。知识网络化后,要主干到枝节、由概括到具体来定位知识,将每节知识具体定位于某一方面,再将每个知识点具体剖析其背景、过程、特点、影响。通过知识定位,做到“点”的清晰。历史学习中,既要注重点与点之间的关系,又要注重“线”和“面”的梳理和构建,只有这样,历史教学才能构成一个立体网络,这才叫知识整合。再次,平时注意自我总结历史规律,将知识归类。经济发展的原因一般可从几方面考虑:吸取教训、调整政策或变革生产关系(制定符合国情的路线、方针、政策),并根据变化后的情况适时调整经济发展战略;相对有利的国际国内环境(统一、稳定的环境,有利于经济发展的社会氛围等);生产力水平的提高、科技的进步、创新能力的增强等;实行开放政策,加强交流与合作,开拓国际市场;教育及人才储备等。

三、研究高考试题,训练解题的思路与方法

高考试题的规范性、导向性不容置疑。在复习备考的过程中,要注意重视分析和研究高考试题。具体做法建议如下:首先是在第一轮的课堂教学中,按照每个单元的教学进度计划,具体复习到某一节时,找到近三年来与本节内容相关的高考题,通过印发资料或用多媒体展示出来,在规定的时间内让学生当堂阅读材料、概括要点,通过提问发现学生在阅读和解答材料题时的亮点和存在问题,进行有针对性的点评,再给出标准答案让学生对照,学生自己改,把漏掉的要点补上,再作自我总结和反思,找出每一小问丢分的原因,是史实把握不牢还是疏忽大意审题不准,或是阅读理解的偏差,再留10分钟左右的时间让学生消化知识及提问。

四、结合新课标,融入新理念,提高复习效率

新课程改革向我们传递了许多新的观念,如“新课程要关注学生的自主学习、合作学习、研究性学习”。从新高考命题原则来看,倡导学生在理解基础上,全面、牢固地掌握学科的基本知识和技能,并培养运用所学知识解决实际问题的能力,达到掌握基础、提高素质、全面而有个性地发展。面对高中新课程改革下的高考历史复习,在观念上应关注以下几个方面。

1.从“教师为本”到“学生为本”。

高三历史教学要牢固确立“学生为本”、“学生是复习备考的主体”的备考观。面对新高考,务必使历史复习备考实现从勤奋型向效益型的转变。以“学生为本”要求我们教学设计的侧重点应放在导读、导学、导练、导评上。导读,即引导学生学会在课本上圈、划、注、摘、做读书笔记、编写读书提纲、提炼学习要点等,可通过一些提示性设问来引导学生阅读。导学,强调的是教师的释疑解惑,包含着教师对学生学习方法的指导。导练,强调的是教师对训练试题选择的把握和监控,试题应有目的性、针对性、有效性、科学性,切忌沦为题海战术。导评,关注的是试卷讲评课,有练必改,有改必评,评要到位,查找问题,不断提高。

2.从“以本为本”到“重整教材”。

过去高考命题主要以课本为主,“以本为本”曾长期左右着我们的教、学、考,死教、死背、死考,弄得历史教学死气沉沉。课程改革推动着高考命题必须超越教材命题。为此,历史教师必须具有整合意识,重构复习教材。把考纲与新课程标准进行对比,研究新课程标准的特点和精神,用新课标的理念指导复习。以新课标要求的三大模块主干知识为主线,将现行教材知识体系进行重组,以新的视角和理念构建新的知识模块,从而搭建一个适合全体学生展开高效历史复习的新舞台。

3.运用史学新观点,增强复习有效性。

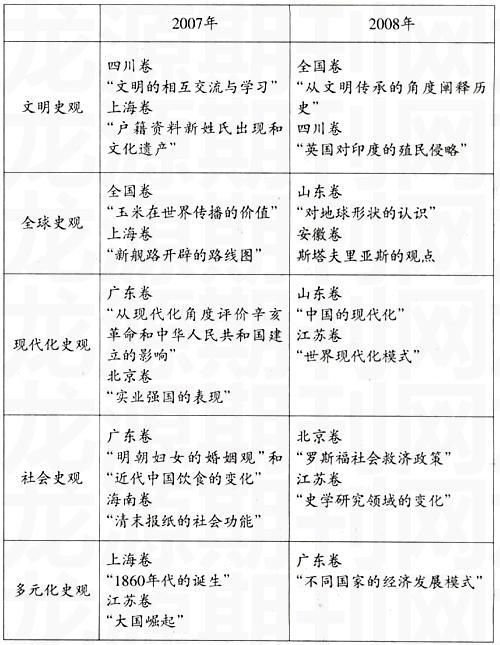

用新的史学观念统领复习内容,要不断关注史学研究的最新成果,把它融入到高考复习中,以避免复习的盲目性。即做到纲题对照,就是把考纲与高考试题进行对比,研究每年高考试题如何体现考纲精神,从而有效地把握命题趋势。从下表反映的近几年来史学新观点对高考试题的影响来看,我们在复习中必须高度重视。

在高三复习的每一个环节中,把文明史观、全球史观、现代化史观、社会史观、多元化史观融进历史教学中,结合材料或高考题进行训练和讲评,学生就能逐渐掌握这些史学新观点。

(责编 庞丹丹)