政治沟通理论及其研究概述*

刘惠兴,伍 勇

(1.华南师范大学 政治与行政学院,广东 510631;2.惠州日报社,广东 516001)

政治沟通理论(political commnication)既是政治学研究的一个基本主题,又是研究政治问题的一种特殊视角或方法。政治沟通无论作为研究的对象还是研究的方法,在国内外都有不少的成果。本文从政治沟通理论的研究兴起开始追溯,并以时间为经、以空间为纬,对国内外有关政治沟通的重要成果作归纳分析,并以此提出政治沟通理论对中国政治发展的应用价值和研究空间。

一、政治沟通理论研究兴起的背景

“政治沟通”作为一种政治现象由来已久。在古代中国孔孟的“仁政”说和古希腊罗马时期的政治辩论与演绎等都是政治沟通的萌芽状态。在近代,随着社会的进步和发展,政治沟通研究的范围逐渐扩大。这些研究包括:政治态度的形成与变迁、民意构成、政治演说、竞选言行、意识形态、大众传媒、政治心理等,这为现代政治沟通理论的发展奠定了相当的基础。[注]陈振明主编,政治学概念、理论和方法,中国社会科学出版社,2004,349。第二次世界大战以后,科学技术进一步发展,政治沟通研究逐渐兴起。

20世纪四五十年代,以美国的社会学家拉斯韦尔和贝雷尔森1940年和1954年所作的一项社会调查为标志(即关于政治信息传播是如何影响选民投票意向的调查)开始了现代政治沟通理论的研究[注]陈振明主编,政治学概念、理论和方法,中国社会科学出版社,2004,349。。在同时期对政治沟通理论研究有着突出贡献的学者还有报刊界的拉斯韦尔和李普曼。拉斯韦尔将社会学的方法运用到沟通研究上,提出了一种“5W”直接沟通模式:谁、通过什么渠道、对谁、说了什么、产生了什么效果[注](美)拉斯韦尔,传播在社会中的结构与功能(The Structure and Function of Communication),1948。。李普曼则从心理学的角度出发研究大众传媒对民众态度的影响,其代表著作是《公众舆论》[注](美)李普曼 著,阎克文,江红 译 ,上海人民出版社,2006。。这些研究成果为政治沟通理论的蓬勃发展奠定了基础。

二、政治沟通理论及其研究成果

从二十世纪四、五十年代政治沟通理论研究兴起以来,政治沟通理论取得了较大的发展。下文我们将以时间为经,以空间为纬,对现代政治沟通理论的重要成果作简要梳理,并详细分析现代政治沟通理论在中国本土的应用研究。

(一)两个研究途径

二十世纪六、七十年代,西方政治沟通研究蓬勃发展,逐步成熟并开始分化,形成了两种不同的研究途径或研究领域。第一种研究途径是以心理学、社会学、行为科学以及传播学等方面的知识为基础,研究政治态度的形成与变迁、民意的构成、政治演说、竞选言行、大众传媒和政治心理等领域,形成政治沟通理论中的政治传播学。[注]陈振明主编,政治学概念、理论和方法,中国社会科学出版社,2004,349。第二种研究途径依据信息论、控制论与系统论的原理和内容,研究政治系统信息的流动过程和反馈过程[注]陈振明主编,政治学概念、理论和方法,中国社会科学出版社,2004,350。,从而形成政治沟通理论中的信息系统控制论。也有书籍介绍指“政治沟通理论”就是第二种研究途径的信息系统控制论,认为政治学沟通理论是在美国数学家维纳控制论的基础上,由多伊奇建立并发展起来的。[注]张铭、严强主编,政治学方法论,苏州大学出版社,2003,182。实际上,国内大多数介绍西方政治沟通理论的书籍和文章都把第二种研究途径当作西方政治沟通理论的渊源,把第一种研究途径纳入传播学研究的范畴。笔者认为,这是沟通理论走进政治学领域并形成较为成熟的政治沟通理论的表现。换言之,以卡尔·多伊奇为代表的信息系统控制论所表述的政治沟通理论是本文论述的其中一个重点。

(二)卡尔·多伊奇的政治沟通理论

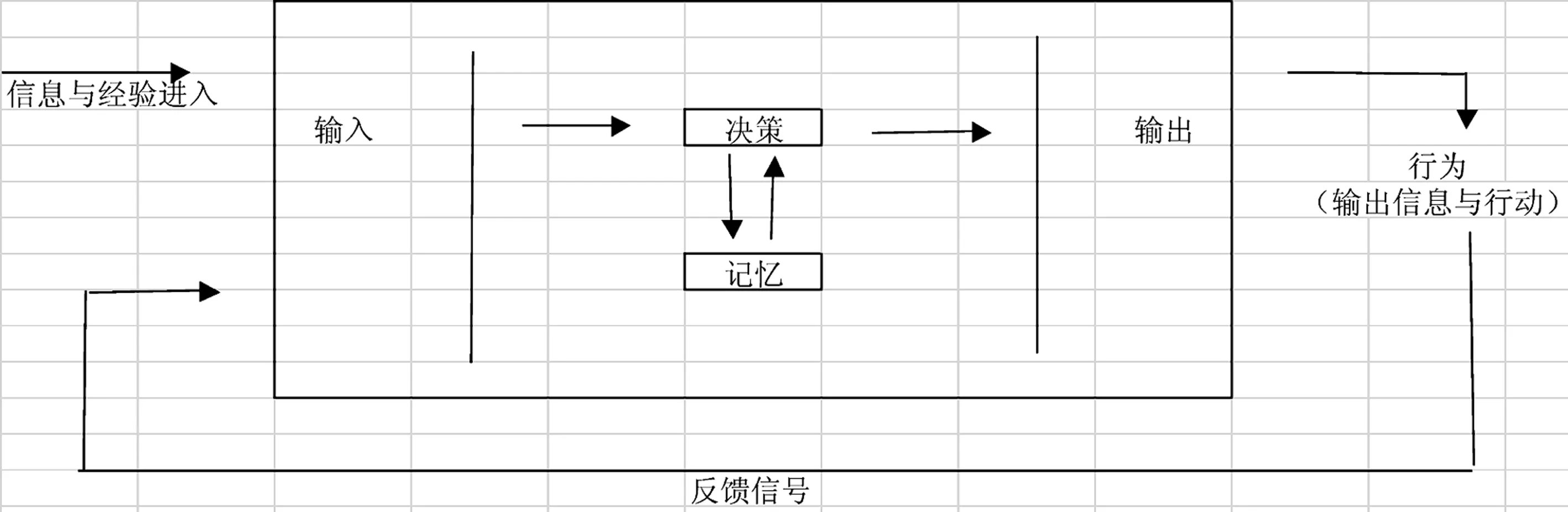

1963年,卡尔·多伊奇在《政府的神经》中,提出了“政治沟通”这一概念,并形成了政治沟通理论的基本分析框架。他把信息论、系统论和控制论的相关知识运用于分析框架之中,认为政治系统内存在着相关的机制进行接收、储存和处理有关的信息。于是,多伊奇把政治沟通定义为:政治系统进行输入—输出的工具,它包括对信息的接收、选择、储存、传递、分析和处理的整个过程。[注]陈振明主编,政治学概念、理论和方法,中国社会科学出版社,2004,352。多伊奇的政治沟通理论可以用下图表示:

图1:卡尔·多伊奇的政治沟通理论

此图含义是:决策系统外部的信息和经验通过信息通道输入决策机关,由决策者和决策机构根据输入的信息与以往的经验做法—记忆相互参照结合,形成一定的政策,并以决策行为方式向系统外部输出信息与行动。这样的决策行为引起的反响以及新的信息作为反馈信号再次进入决策系统,如此进行循环成为政治沟通系统的有机运作。

多伊奇的政治沟通理论主要关注通讯与政治共同体之间的关系,把重点放在决策过程的之上,是一个动态的政治学研究。但其沟通理论只考察了政治系统的信息沟通、决策以及对环境的适应和控制,而没有考察政治系统本身的性质。[注]何秉石,政治沟通理论。同时,多伊奇的政治沟通系统把动态的信息沟通理解得过于简单,忽视了“经济人”、“政治人”等的复杂性,其只强调信息技术的作用,而简化了人的观念与机构的制度对政治沟通的重要影响。

(三)政治沟通理论与中国的结合

中国政治学界对政治沟通的研究开始较晚,只是到了二十世纪八十年代中期以后,一些学者才陆续向国人介绍现代西方政治沟通理论及其相关的新成果。俞可平教授认为在社会主义民主政治体系中,政治沟通的健全与否及其沟通能力的强弱直接关系到政治生活的民主化程度,关系到政治生活是否健全,关系到决策的科学化和社会的安定团结。[注]俞可平,政治沟通与民主政治建设。俞教授还指出我国政治沟通体制具有高度一元化的典型单通道信息体制特征。俞可平还提出我国政治沟通体制的弊端是:政治信息对流量严重不足,政治信息在传递过程中噪声多、损失重、失真大、灵敏度低、正负反馈调节严重失衡等。[注]俞可平,论当代中国政治沟通的基本特征及其存在的主要问题。这一时期中国学者对于政治沟通理论的研究成果不多,主要集中于介绍西方政治沟通理论已有的成果或者把这些成果与当时的中国国情初步结合,这些研究成果成为中国政治沟通研究的先河。

到了九十年代,一些学者把西方政治沟通理论与国内的实际情况相结合,致力于建立具有中国特色的政治沟通机制的研究。这些具有中国特色的政治沟通研究的主题比较集中在几大方面:

其一,以时间为向度,研究“转型时期”中国政治沟通面临的挑战,提出“建立良性互动的政治沟通体制”等一系列建议[注]谢岳著,当代中国政治沟通,上海人民出版社,2006。吴欣煦,我国政府过程中的政治沟通,东南大学硕士学位论文,2005。王国剑,论转型时期的政治沟通,理论探讨,2003,6。刘添才,新时期政治沟通略论,中国特色社会主义研究,2003,4。;

其二,以“独特的空间”——农村领域为研究地域,提出独特的中国农村政治沟通理论[注]尹利民,农村政治沟通的理论与实践论纲,社会主义研究,2002,6。;

其三,以政治沟通的作用为起点,从“社会整合的角度”出发,研究政治沟通与现代社会利益整合的关系,认为政治沟通是政治合法性的基础和来源[注]向加吾、许屹山,政治沟通:社会转型期政治合法性资源重构的重要视角,湖北社会科学,2006,2。董焕敏,试论政治沟通——实现政治合法性的重要途径,求实,2006,1。;

其四,在“和谐社会视阈”下,探讨政治沟通机制的建立与完善[注]张光辉,和谐社会视阈下政治沟通机制的建构——一种民政的微观机制的学理分析,云南行政学院学报,2006,5。武建强,和谐社会视野下的地方政治沟通与互信机制探析,理论月刊,2007,7。;

其五,着重研究“政治沟通模式”变迁的动力、困境、影响以及完善方面等[注]胡位钧,现代国家中的政治沟通——中国社会政治整合的变迁与重构,复旦大学博士学位论文,2003。柳文思,政治沟通模式的变迁对党群关系的影响及其完善举措,甘肃理论学刊,2006,1。龙立军、姜子华,论当代中国政治沟通现代性变迁的动力与困境,求实,2007,3。;

笔者根据目前搜集的资料,对当前中国政治沟通理论研究主题作出以上五项分类。从这五项主题看来,学者们主要以当代中国政治沟通困境出发,研究当代中国政治沟通的特征、机制及变迁等。这些研究成果大多从中观层面探讨具有中国特色的政治沟通理论的架构。随着民主政治和信息时代的发展,“政治沟通“也不断地发展。因此,有关政治沟通的研究主题也发生了变化。这个变化是:从八十年代后期以介绍理论或宏观分析为主发展变化到九十年代至今以中观层面西方政治沟通理论应用分析于中国实践为主。这种变化适应了时代发展的需求,也表明了中国学者对政治沟通理论的重视程度与兴趣强度不断增强。但是比较遗憾的是,目前中国学者仅仅在西方政治沟通理论现有的框架内(主要是多伊奇的政治沟通论)解释、剖析中国的实践,而未能就中国的实践真正总结出具有中国特色的政治沟通理论,也就是未能跳出现有的西方政治沟通理论归纳、创新出适合中国实践的政治沟通理论。

三、评价与思考

政治沟通理论从上世纪四五十年代研究兴起以来,发展了两个研究途径,再发展到后来以信息系统控制论为主导(以卡尔·多伊奇为代表人物),以及当今中国学者应用该理论探讨中国政治沟通实践等。这个发展的历程可以归纳成“一元—二元—一元”的政治沟通理论发展路径。其中,第一个“一元”指的是政治沟通理论研究兴起阶段时主要以“大众传媒对政治的影响”为研究重点;“二元”指发展成为两个研究路径阶段:第一个路径是政治传播学,这个路径是第一个“一元”的直接延伸。第二个路径是信息系统控制论,这个路径以卡尔·多伊奇的政治沟通理论为代表;从“二元”发展到第二个“一元”的“一元”专指在第二个研究路径之上的把“政治沟通理论”等同于卡尔·多伊奇的信息系统控制论的阶段。

从政治沟通理论变迁过程“一元—二元—一元”的总体发展历史来看,政治沟通理论的发展越来越受到阻碍。这些阻碍主要是:政治沟通理论未能沿着两条研究路径继续发展,未能形成多个学术流派分支,而是以某一分支理论对整个政治沟通理论作一言蔽之,这显然阻碍了学术理论发展的广阔空间和视野,此为一;目前政治沟通理论只局限于政治学、大众传播学两个学科之内,未能与其他相关学科,例如社会学、历史学、经济学、心理学等学科作进一步的结合,从而未能通过多学科多角度的专业知识或学科间的交叉知识来探讨政治沟通理论的独特魅力,此为二;无论是“一元”的还是“二元”的政治沟通理论都主要从工具层面分析动态的政治过程,虽然这是符合“沟通”本身的操作需求,但是只从工具层面来探索理论是远远不够的,还可以从哲学思辨的层面思考政治沟通背后的多重关系,例如政党和国家的关系、国家与社会的关系等。

以上略一列举的理论发展阻碍是政治沟通理论“一元—二元—一元”发展路径所带来的结果之一。事实上,当代中国政治沟通的现状远比卡尔·多伊奇为代表的政治沟通理论要复杂,理论的解释力难以适应实践的分析需求。这主要表现为:当代中国是处于转型期的社会主义社会,政治沟通主体具有广泛性、多重性、潜在性甚至冲突性等特点,政治沟通的方式与渠道越来越多样和简便高效,政治沟通信息在理论与实践中的界定还很不一致,政治沟通的环境局限性比较大,政治沟通过程的程序性更强更具规范化,这些变化的特点都难以在现有的政治沟通理论找到现成的答案。显然,仅仅依靠现有的政治沟通理论是难以全面分析中国政治沟通实践中的种种难题的。这种理论与实践的互动张力迫切需要把现有政治沟通理论应用于实践的同时,在实践的基础上发展充实政治沟通理论。

四、结束语

综上所述,“政治沟通”既是一种政治现象,也是一种分析工具,更是一个理论体系。但目前中国学术界对政治沟通的研究还仅限于卡尔·多伊奇的信息系统控制论,并以此解释中国政治沟通的实践。显然,现有的政治沟通理论在某种程度上未能适应当代中国政治沟通实践之变化需求。为此,深入中国政治沟通实践过程,探索研究和充实发展政治沟通理论确是一个重要的课题。

[参考文献]

[1] [德] 尤尔根·哈贝马斯著,曹卫东译.交往行为理论——行为合理性与社会合理化(第1卷)[M],上海人民出版社,2004.

[2] [美]丹尼斯·K.姆贝著.组织中的传播和权力:话语、意识形态和统治[M].中国社会科学出版社,2000.

[3] 李景鹏.中国政治发展的理论研究纲要[M].黑龙江人民出版社,2000.