镜头中的上海往事

50年代

与新中国同岁,上世纪40年代末、50年代出生的一批纪实摄影家,见证和记录了中国改革开放30年的巨变,他们是中国新纪实摄影的开拓人和中流砥柱,很长时间以来,他们影响着中国纪实摄影,甚至影响着中国。《数码摄影》杂志在新的一年开启了这个崭新的栏目——流金岁月,通过访谈和回顾,我们希望让读者系统地了解最近二、三十年来中国纪实摄影的发展和现状,以及这些影像作品折射出的一个真实中国。

一名摄影记者,一名报社的摄影记者,一名大城市的都市报摄影记者。他的工作会有很多种“做法”,他的生活也会有很多种“活法”。有每天奔波于火灾现场和人才招聘会的;有混迹于娱乐圈靠“红包”证明自身价值的;有将一个简单事件放大到组图专题以追求更多稿费的;有观舵跟风人云亦云众拍且拍的;有蜻蜓点水速战速决不加思索的;当然,也有像雍和这样用每一张图片述说一个城市,记录一段历史的。

二十多年的时间里,雍和在一种爱恨交加的复杂情感中,用镜头缝补着上海这座大都市的边边角角。在街头巷尾,在里弄厅堂,在摩天大厦,在国际会场,市井与时尚交融的片言只语,却被雍和构筑成了一部史诗般的上海往事。

陈小波在一篇文章中这样写:“雍和的名字与上海紧密相连。一个城市有雍和这样的摄影家,是这个城市的幸运。”

城市的幸运

正如布列松眼中的巴黎,法兰克眼中的纽约,一个以城市为题材的摄影师,他必须对这个城市充满梦想,又不时会做些噩梦。

雍和从小生长在上海,人生中最美好的少年时光都在这里度过。即使17岁时插队,也是在上海左近的崇明岛。这座兼容并蓄、海纳百川的都市,是雍和“爱着”这里的理由。雍和说上海是一座移民城市,特别是1949年以后,越来越多的外来人在上海生活、打拼。到了上世纪80、90年代,大量的流动人口让上海活跃起来。如果没有移民,上海将是一潭死水,这里兼纳了中国本土文化、西方外来文化、江南文化、北方文化,是一个不折不扣的大熔炉。在这里有取之不尽的精神财富,大作家、大画家、诗人、导演,上海不乏人才。

但同时,上海又是一个三教九流、鱼龙混杂的城市,无论什么事情,发生在上海都不足为奇。这里市侩且势利,整个城市充斥着一种傲慢的排斥和理性的利己。特别是2000年以后,上海真可说是日新月异,某些地区一个月不见,完全成为另一种模样。高速的发展和繁荣,必将忽略一些隐性的问题。而这些问题要被发现、被探讨,摄影可能是最好的工具。

雍和恰好把握住了这座城市的脉搏,他太熟悉这里,所以能以最快的思维切入问题的症结。在他一些看似轻松的画面背后,往往隐含着复杂的“潜台词”。例如他的那张《上海不缺水》,精彩的瞬间抓取和大胆的构图形式,使这张照片本身就显得“很摄影”,也就是说很有摄影的味道,光看画面是一张不错的都市题材摄影作品。然而雍和的心思可不仅仅是城市风光,或者什么“决定性瞬间”。他的图注是这样写的:“2006年7月26日,跳入黄浦江嬉水的人。上海不缺水,经过多年整治,黄浦江、苏州河黑臭现象也已大为减少,但符合饮用水源国家标准的地表水,仅剩下1%。”

雍和还有一种与生俱来的,关注和体恤底层民众的观察习惯。不,应该不仅仅是观察习惯,而是一种思考方式。在世纪之交的夜晚,在绝大多数摄影记者赶往人流涌动的中心,满怀激动地捕捉千禧之夜的华丽时,雍和转到了这座沸腾了的城市背面。他在《钟声刚刚响起》里写道:“……废墟之下,风在飞扬,带着冬夜的冰冷,带着旷野的尘土,带着老屋的腐气;废墟之后,是高耸的时代广场、香港广场等摩天大楼,顶上亮着炫耀的光芒;废墟之中,是辛苦劳作的民工,黑夜中几个无声无息的人。我面视眼前,心在颤抖,我想起了刚才时代广场万众欢呼的苹果倒计时,想到了香喷喷的‘卡布基诺,想起了路边拦车的一个个大招手……”这些文字散发着雍和诗人般的悲悯气质。

多数时候,雍和不太像一个摄影记者,他会拍摄大量根本不可能发表的作品,在有些同行看来,这无异于浪费快门次数。例如那张《等待慰问》,据我猜测他是作为正面宣传,而被邀请到现场的媒体记者,他的任务应该是拍下领导慰问工人们的主旋律照片,然后起个早已拟定好的标题,发表一下皆大欢喜。而他却又一次站到了事件的对立面,一张略有点相声里“抖包袱”的画面下,注释着这样的文字“2007年7月31日,上海北外滩一个建筑工程封顶,举行庆祝仪式之前,是领导慰问,要发放毛巾、风油精。当天气温39摄氏度,礼轻情意重。但领导迟到,烈日下的工人们,个个汗流浃背。迟到的领导话讲得非常好,其中有一句特别动听:‘工人伟大,劳动光荣 。”雍和的照片顿时又变得辛辣、尖锐,还不失讽刺和揶揄。

时尚就是不流行

这是钱钟书先生的一句话,我觉得很精辟。时尚是超前的,在大都会中追逐时尚的男男女女,只有很少具有这种超前意识,大多数只是在流行,而所谓流行,其实已经落伍。

回过头来,当我们翻看5年、10年前的照片,那些当年很新锐、很时髦的装着,现在看看土得掉了渣。同样,一个社会和一个城市的成长,也会经历一次次的时尚变革,然后逐渐将这种时尚变为流行,再由流行变为落伍,如果我们习惯生活在5年以前的流行中,那就应该算作一个怀旧的人。

一位敏感的摄影师,能在一个庞杂的城市社会体系中,嗅到一些真正时尚的信息并把它记录下来,他应该算是一个成功记录者。雍和在20多年的摄影生涯中,记录了上海很多的“第一次”,这是一笔财富。

《第一次摇滚》描述的是1990年7月,上海黄浦体育馆,有史以来上海人的第一个摇滚乐演唱会——“新开发90年代演唱组”在这里举行。看台上的观众用报纸做成横幅,写道“玩的就是心跳”。摇滚乐,在1990年的上海,是时尚的。

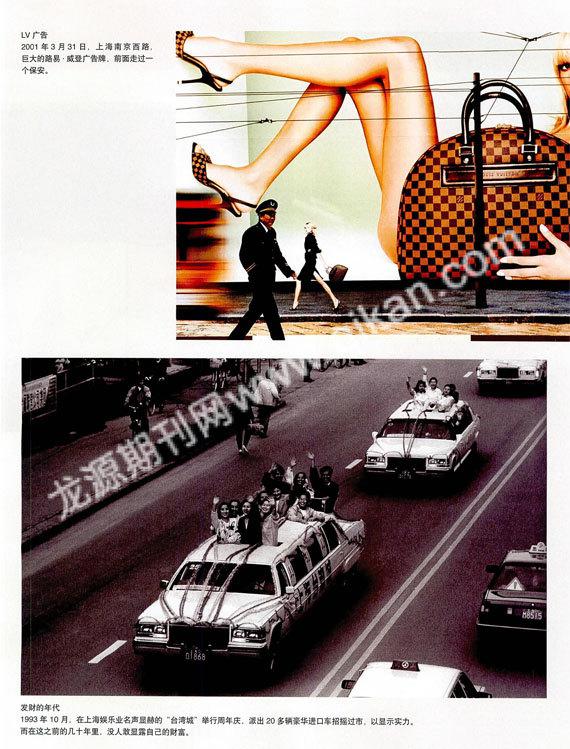

《发财的年代》拍摄于1993年10月,上海的“台湾城”举行周年庆典,20多辆豪华进口车招摇过市。而在这之前,中国人还不善于也不敢于显露财富。

还有更多的“第一次”,1999年上海的第一次“内衣秀”;2000年上海双年展上第一次的行为艺术;2004年第一次公开的人体摄影;LV的广告牌;“洋水果”进入中国市场;变性人手术等等。雍和尽可能多地留下了这个城市每一次微妙变化的瞬间,这些就是一座城市的表情。

画里画外

至少在我学摄影的年代,还流行一句话——“一张好的照片,是不需要文字的”。我也不知道这句话是谁说的,现在想想很扯淡。如果真是这样,那还要文字记者干嘛?

雍和说,搞摄影的人往往有一种错误的观点,说什么“一图胜千言”。他认为从感性上来说,图片相对文字确是有一定的冲击力和震撼力。但从理性上来说,文字表达的内容或思想,肯定要比图片更充实深刻。于是,他在文字上也下了一番功夫。雍和的文笔优秀也是圈内公认的。

现在,网络上针对各种图片越来越多的质疑,也充分证明影像是容易产生歧义和误解的。所以作为一个影像工作者,特别是新闻影像工作者,如果连图片说明都不能详尽、真实、客观地表述,不能让读者从画里画外找到呼应和对信息的补充,那恐怕很难适合这个社会对信息的需求了。

雍和的作品在这个层面,至少做到了两种完善。

第一种也是我们最常理解的,就是新闻摄影作品之外,延伸出的社会意义。雍和的很多作品,如果仅仅只看画面,有着很亲和的感染力和很唯美的形式感。但是,再看这些照片的图片说明,当一个个详尽、具体、甚至触目惊心的数字证据摆在我们面前,回过头来看图片,又有了更深刻的意义。

与《上海越长越高》类似的作品,《数码摄影》杂志的月赛每期也能收到一些,但是影友级别的作品,多数还是停留在歌颂劳动者或对美好生活赞美的阶段。而雍和不同,他会对这样的照片作出细致的材料分析和数字描述。这张作品的图片说明包括以下内容:目前这座正在建设的大楼所处位置,及当时的确切时间;回溯到1993年浦东新区成立后,上海高层建筑的发展史;以1998年、2008年为例,上海最高建筑的高度;目前上海中心城区的普遍高层建筑调查。而且,细心的读者一定也发现了,这张照片的拍摄时间是2007年8月10日,但是图片说明已经跨入了2008年。这表明照片是在一个特定瞬间形成的产物,而图片说明却是可以根据年月的推移,不断修改补充的。

看完了这张照片的说明,从如此多的数字罗列下,还给了我另一个隐性的暗示:在发达国家,早就不以城市建筑物的高度,用来衡量该城市的现代化程度。近年来很多专家也呼吁,不要盲目追求什么“亚洲最高”、“世界第一”这些毫无意义的象征。“老子天下第一”原本并不是一句要强的话,而是称赞思想家老子的谦卑与品德。

雍和对画外的另一种完善,就是丰富的知识储备和文化修养。大家要知道一张照片,除了能直观传达画面信息以外,其包涵的隐喻和暗示可能更有分量。举两个例子:2005年10月18日,巴金去世的第二天,雍和拍摄了一张巴老家中的小狗,在主人遗像前久久不离去的场面。之所以用一只小狗与巴金的遗像作为呼应,是因为雍和知道有关于巴金和狗的一段历史。巴金喜欢小动物,“文革”时巴老被关进监狱,他养的狗被送到医院,解剖用了。当有位作家对巴金说起,自己家的狗为了保护主人而被造反派打死,当时巴金说自己还不如那条狗,狗在关键的时候还知道要保护主人,而自己却没能把小狗保护好。如果观者与雍和一样知道这段历史,会为雍和巧妙的思维所赞叹;如果不了解那些故事,也会从画外的说明中被画面感染。

另一个例子也与一位作家有关,他是上海著名作家陈村。在一个普通的新闻场合,雍和见到了这位令他欣赏的作家。凭着对他作品的了解,雍和拍摄了一张陈村手捧一束鲜花的作品,取名为《“鲜花和”陈村》。《鲜花和》是陈村的一部长篇小说,雍和巧妙地将陈村与他自己的作品,同时归纳到一个统一的画面。事后陈村看到了这张照片,赞赏不已。

所以说,一个摄影师想要表达自己的想法不难,难的是你到底有多少想法需要表达。

以纪实的手法关注新闻事件

这是一篇评论雍和文章中的提法,我非常赞同,雍和本人也非常认可。虽然作为一名都市报的摄影记者,突发的新闻事件肯定避免不了,比如去年的“5•12”汶川大地震,雍和也想方设法到了灾区,拍到大量图片。不过对新闻事件的报道的手法和侧重,则是每个摄影师自己的选择可理解。

雍和说,上海有2000万人,每天都会发生各种各样的喜怒悲乐,以此引发的新闻事件层出不穷。其中有很多是我们能了解的,也有很多是我们不能了解的,至于上海之外的新闻事件,有些根本无法到达,但是怎么去表现,都是问题。

例如伊拉克战争爆发的时候,全世界都被这条新闻所吸引,都市报当然也都在做这个文章。但是伊拉克远在千里之外,什么样的图片才适合这条新闻呢?大多数摄影记者会去拍电视机前人们关注的神情,或者拍看报纸的人。但是雍和凭着经验和推理在四处寻找,最终他在一个玩偶市场,发现了小贩正拿着报道伊拉克战争的报纸号外,向游客们推销他的萨达姆玩偶。这张照片让雍和在拍摄的时候就体会出很多重的意思。可以说小贩事不关己,幸灾乐祸;也可以说信息化的迅猛传播速度;也可以说商人们无孔不钻等等。总之这张照片将伊拉克战争落脚到了上海。

面对一个新闻事件,摄影记者首先需要在大脑中过滤,什么是有深刻含义的,什么只是一般的突发情况,什么会有后续事件发生,而什么只是瞬间消失的泡沫。

又例如刚刚发生的上海楼房倒塌事件,雍和与很多报纸的摄影记者都到了现场,在别人极尽可能拍摄废墟抢险照片时,雍和的注意力却不在此。当别人拍完了走人时,雍和却又留下来继续拍了两天。雍和面对这起事故,有他自己的想法和预判:房屋倒塌只是一个表象,这个事件必将引发一系列连锁反应。这个房子倒了,周边的会不会也存在危险;那些房主该怎么办,他们会不会要求退房;退房会顺利吗,是否会发生冲突。这一切,直到编辑发稿时还没有定论,雍和也以他的预判等到并拍到了房主上街抗议的照片。这就是雍和思维方式。