以用户为中心的数字图书馆2.0服务模式研究

杨林芳 王雪珍

〔摘 要〕随着互联网由web1.0向web2.0演变,依赖网络生存的数字图书馆必然深受影响。本文试从用户与馆藏资源的关系出发,研究web2.0环境下数字图书馆服务模式的改变。根据数字图书馆2.0的用户具有双重身份这一特点,提出针对用户的身份来利用web2.0技术提升数字图书馆的用户服务。

〔关键词〕数字图书馆;web2.0;用户服务

〔中图分类号〕G250.7 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2009)07-0104-04

Study on Service Mode of User-centered Digital Library 2.0Yang Linfang1 Wang Xuezhen2

(1.Library,Tianjin Conservatory of Music,Tianjin 300171,China;

2.Shanghai University of Information Science Research Center,Shanghai 200436,China)

〔Abstract〕With the internet evolution from web1.0 to web 2.0,digital library which depends on network is deeply influenced.Started with the relationship between user and library resource,this paper studied the change of the service mode of digital library.According to the characteristics of the users of digital library 2.0,utilizing the web 2.0 technology to promote user service of digital library was put forward.

〔Key words〕digital library;web 2.0;user service

进入信息化社会以后,面对海量信息、繁多的信息种类和飞速发展的信息技术,传统图书馆所提供的服务已经不能满足用户的需要。在此背景下,数字图书馆作为互联网时代图书馆职能的延伸和替代而得以产生并被定性为未来图书馆的发展方向。

1 数字图书馆

1.1 数字图书馆的内涵和特征

数字图书馆这一概念孕育自Vannevar Bush的论文《As we may think》(1945),并由Christian在其著作《电子图书馆:书目数据库:1975-1976》(1975)中首次提出。虽然图书馆学界至今仍未对数字图书馆的概念达成一个共识,但这并不无碍于数字图书馆成为图书馆学界的一个重要研究领域。集合现有的数字图书馆方面的论述,可以认为数字图书馆是人类交流体系中的一种重要手段,信息与知识是交流的基础,借助互联网技术在用户、图书馆和社会之间构建完善的内外交流体系,以便实现用户对人类知识的普遍访问,满足其对于信息知识交流的深层次需求。数字图书馆一般具有以下的特征:

1.1.1 资源数字化

数字图书馆利用计算机技术和网络技术对各种类型的原始资源如进行标识、加工并提供利用。在当前的web认知模式下,资源是赋予标识的数字对象的统称,包括电子书、电子期刊、各种数据库、Web 资源、以及各种图像、音频、视频、软件等。

1.1.2 以用户为中心

数字图书馆的核心价值在以用户为中心,消除信息交流的障碍。因此在构建数字图书馆时,必须以用户的信息需求为出发点,使数字图书馆的体系结构和运行模式必须最大限度地适应用户的信息行为。

1.1.3 以技术为依托

数字图书馆以信息技术为基础,以网络环境为平台,为用户提供一站式服务,实现资源共享。因此,技术的进步和网络环境的进化将必然会引起与之相连的用户信息行为以及数字图书馆的服务模式的变化。

1.2 我国数字图书馆的发展现状

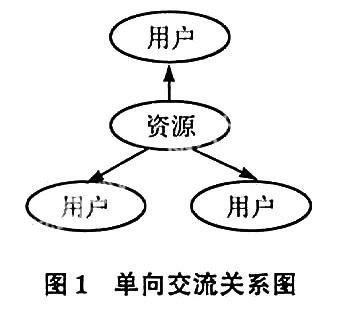

我国数字图书馆的建设自20世纪90年代中期起步,经过多年的研究开发,已经能为人们提供包括全文检索、馆际互借、开放链接、虚拟参考咨询在内的多种信息服务。这种信息服务的模式侧重于对数字图书馆资源的检索与获取,是一种以资源为中心为用户提供服务的模式。以“CNKI数字图书”(http:∥www.cnki.net/index.htm)为例,该网站提供了丰富的学习资源,能够实现对包括中国期刊、优秀博硕士学位论文、重要会议论文、重要报纸、中国年鉴等在内的数据库进行全文检索。用户与CNKI资源是一种单向交流关系(如图1所示),即用户在通过网站CNKI获取资源的同时无法修改资源,并且无法和其他使用CNKI资源的用户建立联系。这种基于馆藏资源的文献服务显然有悖于以用户为中心的价值理念。此外,以用户为中心的核心价值的缺失还体现在数字图书馆和传统图书馆一样习惯于为那些提供经常使用图书馆服务的用户提供相同的服务,甚少关注对潜在用户的挖掘。

2. web 2.0时代下的数字图书馆

2.1 web2.0的理论基础

web2.0是一个历史范畴,是人们对互联网发展新阶段的一个习惯性概括,是一种现象描述。它以人为核心,旨在为用户提供更人性化的服务,其精神在于个人化和去中心化;社会化;开放和共享;参与和创造。目前,Web2.0正以微内容理论和长尾理论为基础构建新的信息交流模式。

2.1.1 微内容理论

微内容(Microcontent)来自于用户产生的各种数据,用户可以通过Web2.0实现对微内容的任意的聚合、管理、分享、迁移,乃至进一步组合(remix and mashup)成各种个性化的丰富应用。正是这种微内容的可重用性导致了微内容的结构化,因为可重用性要求系统可以将若干分散的无续的微内容整合成有序的集中的数据格式。而这里一个非常好的应用就是生成RSS feed。同时,微内容在普及的过程中为个性化赋予了更丰富的内容,实现了去中心化。微内容构成了web2.0网络的基础部分,因此对这些微内容的创建、存储、传递、维护与管理是Web2.0的关键。目前,该领域的前沿应用如下:网页中的个人及朋友信息(FOAF),允许微内容聚合和共享的机器可读的版权信息(Creative Commons),嵌入BLOGGING工具的Amazon图书信息和成员信息(TypePad),E-mail和微内容串联信息的会聚(Newsgator),基于关联文本的微内容搜索(Technorati)。

2.1.2 长尾理论

长尾理论实际上是对丰饶经济学的一种阐述:选择源的多样化,充实廉价的传播渠道造就的丰富的无穷无尽的品种造就了人们无限选择的空间,从而使得文化和经济重心从需求曲线头部的少数大热门转向需求曲线尾部的大量利基产品和市场。长尾的形成条件包括:生产工具的普及、传播工具的普及和推荐系统的普及。

2.2 数字图书馆2.0

数字图书馆作为一种以信息与知识作为交流基础的交流机制,以技术为依托,依赖于网络生存,Web2.0的兴起必然会对其产生影响。这种影响主要表现在:

(1)微内容引起的个人化使得个体“用户”在数字图书馆系统中成为一种可标识的独立数据的存在,这意味着用户的属性、关系和活动可以作为对象进行管理。

(2)长尾理论中利用Web2.0技术实现微内容的价值的模式使得以往不能实现的职业法则——每本书有其读者(every book has its reader)有了实现的可能。

(3)web2.0技术在数据呈现、展示方式和用户交互层面为其带来新的进展,如Web2.0的Mashup趋势与数字图书馆领域的ORE、OpenURL和ZING的轻型化一脉相承。

上述影响使得数字图书馆进入了数字图书馆2.0阶段。可以这样理解数字图书馆2.0:利用web2.0技术来改进数字图书馆现有的服务,以更好地为老用户服务并吸引新用户。数字图书馆2.0所提供的是基于用户的知识服务,这种服务模式使得用户与用户之间以及用户与资源之间可以借助技术来产生互动、建立关系。因此,用户与资源是一种双向交流关系(如图2所示),这种交流行为让用户在直接对信息内容构建产生作用与影响的同时还能彼此建立社会关联。具体而言,这种双向交流模式是指用户可以通过web2.0获得个性化知识服务,并在广泛参与数字图书馆的资源建设和服务的同时与其它用户建立社会关系。

3 数字图书馆2.0中的用户服务

综合前面的分析,可以发现,数字图书馆2.0中的用户具有双重身份:既是数字图书馆资源的使用者,又是数字图书馆资源的生产者。这是因为数字图书馆2.0的双向交流模式将“用户”这个维度被引入到数字图书馆资源的生产、获取、组织与呈现当中。用户的这种双重身份使得数字图书馆在为用户提供服务的同时还需要为用户构架参与平台。

3.1 利用web2.0技术改进服务

用户作为数字图书馆的使用者时,数字图书馆为用户提供资源和服务。这里的用户即包括数字图书馆的目标用户,也包括数字图书馆的潜在用户,其中潜在用户可以分作不曾使用过数字图书馆的用户和数字图书馆的流失用户。如何利用web2.0技术提升服务,增加用户粘性是数字图书馆2.0必须面对的一个问题。个人认为,数字图书馆可以从两个方面着手:

3.1.1 为用户提供一站式服务

所谓的一站式服务是指将数字图书馆的各种服务功能整合在站点的服务入口处以方便用户使用。用户可以通过这个服务入口对多种异构资源进行并发检索,直接访问并获取馆内外各种资源以及资源附加信息(如评论、推荐),可以参与资源的组织与管理(如上传数字资源、对资源进行个人化的分类)。

提供一站式服务的关键是对于现有功能和资源的整合,这可以通过mashup实现。Mashup,即组合多种服务的数据来形成某种新服务的应用程序,源于语义Web领域的数据建模技术和松耦合、面向服务、与平台无关的通信协议相结合。它背后的思想就是利用Ajax、RDF、RSS等技术将数据从各种来源拉到Web上,以一致的方式组合和显示,从而实现增值。因为它建立了不同来源的微内容之间的直接连接,所以最终展现在用户面前的将是一个实现“无缝”式数据连接的平台。在这个无缝式平台上,数字图书馆可以通过Blog、SNS等技术构建用户社区。在用户社区中,不同用户以资源为纽带形成人际关系网络,进行互动并产生丰富的内容,从而实现用户同资源之间的有效结合。

应该注意到,一站式服务虽然能够为登陆网站的用户提供最大限度的方便,但是面对不登陆网站的潜在用户而言则体现不出其优势所在。为了让潜在用户同样可以使用图书馆的服务,就需要把服务融入个人环境,如把搜索工具条嵌入潜在用户的桌面或经常流连的网站,以供用户随时随地的使用。

3.1.2 为用户提供个性化服务

从数字图书馆角度,个性化服务可以理解为:以用户为中心组织信息、呈现信息、推送信息。目前数字图书馆可以提供的个性化服务有:

(1)推送服务

数字图书馆选择推送的内容一般有两类:一类具有强时效性,如新进馆藏信息等;另一类则属于个人定制,如个人定题查询等。为用户实现这种服务的核心技术是rss技术。RSS(简易信息聚合)是基于XML/RDF的描述资源集合的轻便、可扩展的元数据集。数字图书馆通过相关的服务发布、修饰自己的RSS种子,以便让用户能够拿到更加全面、详实的信息。例如,在推送新进馆藏信息时,可以加上“邮件推送”(时间紧张的RSS用户可以把信息发送给朋友或者存回自己的信箱)、“评论信息”(RSS用户可以看到一篇文章有多少人参与了评论)等功能。

(2)推荐服务

面对数字图书馆越来越“富足”的资源,用户需要的不仅仅是搜索,更需要发现和推荐。针对这种情况,数字图书馆会为用户提供一些信息,以便帮助用户发现合意的资源,比如猜你会阅读的书籍、你朋友阅读的书籍、和某本书有关的评论或与它有关的其它书籍。这种围绕每个用户组织相适应的信息并向用户进行个性化的信息呈现的服务是由数字图书馆的推荐系统提供的。数字图书馆的推荐系统有两种实现方式:个性化的推荐,即根据用户过去在数字图书馆的行为进行推荐。这种推荐基于对用户的历史数据的分析;基于资源的推荐,即基于资源本身的特性进行推荐。这种推荐把资源解析成为最基本的“基因”组合,通过“基因”来衡量资源的相似性。一个理想的推荐系统应该是两种推荐方式的融合,这种推荐系统建立的前提是:①用户行为数据记录;②资源特性基因构成。通过用户行为数据记录分析用户的喜好,再根据资源的基因组成来筛选出与用户喜好相似的资源。

3.2 利用web2.0技术构架参与平台

数字图书馆2.0采用的是一种鼓励受者参与和贡献的架构,即受者大范围参与的架构。它以对用户的信任,相信用户所产生的群智的力量为前提,改变了以往数字图书馆服务的那种“只读”的属性,使之变成一种可读写的服务。这种受者参与的架构可以分为两个层面,第一个层面是在信息内容层面,通过鼓励用户的参与构建正向的网络效应,使信息的传播更具吸引力;第二个层面,是通过开放API(一种网络接口技术),利用用户的参与和贡献,形成一个围绕信息传播的良性生态网络,增强信息传播的功能与竞争力。目前,数字图书馆用户的参与性集中体现在第一个层面上,即用户利用web2.0工具参与资源的制作与调整,如扩充数字图书馆的信息量、参与评估、标注书目等。对于数字图书馆而言,标签(Tag)技术是最能体现用户参与性的一项web2.0技术。

标签(Tag)技术为数字图书馆提供了一种新的组织和管理资源的方法,而实现这种方法的主体则是用户。基于数字图书馆2.0的用户参与构架,用户可以为数字资源添加标签,并通过标签实现数字资源间的关联和归类。与传统的分类方法相比,标签分类是一种非常个人化的分类方式,因为它的分类依据——标签是建立在对内容的个人理解上的私人标注。就目前看来,这种加入用户个人理解的分类方式可以为用户带来两方面的好处:在信息搜索方面,利用tag的分类价值,搜索结果可以更人性,更准确。这表现在:首先,标签可以通过一种独特的“聚合”、“关联”能力实现信息剖面在公共信息空间的快速创建,并智能聚合相关信息,从而为用户提供新的信息寻找路径。其次,标签拥有良好的信息穿透力,用户可以通过提取标签中某些语言的相同部分使信息得到更为细致地呈现,进而获得相关资源。在用户互动方面,利用tag的社会性可以帮助用户建立社会联系,交流与共享彼此的兴趣与认识。因为,用户所使用的标签反映了使用者个人对相应数字资源的兴趣需要与理解水平。通过“标签”浏览、检索、查询、订阅等交流共享,可以促使不同用户建立社会联系,并易于形成社群分享信息。

参考文献

[1]詹膑.我所理解的Web2.0四大特性[EB].http:∥in.comengo.net/archives/feature-of-web2,2008-04-23.

[2]刘津.博客主页(blog)的技术特质分析[EB].http:∥www.capt.com.cn/n447957/n447984/n447995/4511.html,2008-04-23.

[3]庄秀丽.Tag标签互联应用[EB].http:∥www.360doc.com/showWeb/0/0/551228.aspx,2008-04-23.

[4]魏武挥.从Web 1.0到Web 2.0下基于网站的中国网络信息传播[EB].http:∥ittalks.blogbus.com/tag/Web2.0,2008-04-23.

[5]Keven.数字图书馆和图书馆2.0,啥关系啊?[EB].http:∥www.kevenlw.name/archives/453,2008-04-27.

[6]Keven.数字图书馆前沿技术[EB].http:∥www.kevenlw.name/archives/518,2008-04-27.

[7]Keso.东拉西扯:365Key的tag[EB].http:∥www.360doc.com/showWeb/0/0/2607.aspx,2008-05-02.

[8]沈向若.基于Web2.0的个人数字图书馆[J].现代情报,2007,(7):90-93.

[9]唐崇忻.Web2.0在数字图书馆中的应用研究[J].情报探索,2007,(10):54-56.

[10]孙茜.Web2.0对数字图书馆服务创新的启示[J].图书馆杂志,2005,(12):27-30.

[11]栾芳芳.数字图书馆的“长尾理论”[J].图书馆,2008,(1):4-7.

[12]胡小菁.发展中的新一代OPAC[J].数字图书馆论坛,2007,(4):20-24.

[13]陈光华.Web2.0概念于图书馆服务之应用[J].数字图书馆论坛,2008,(4):23-26.