浅析抗战胜利后国共两党和平建国的可能性

吴继锋

八年抗战,锻炼了中国人民,促进了中国人民的觉醒。战后的中国,百废待兴、百业待举,国家急需一个安定团结的政治环境来进行经济建设。中国需要和平,毕竟一个和平的国内环境是经济发展的必要条件。

一、和平建国的可能性

在1945年8月间,蒋介石三次电邀毛泽东到重庆谈判,共商国事。毛泽东为了避免内战,维护国内和平,维护中国最广大人民的根本利益,排除党内的反对意见,冒着生命危险,毅然到重庆与蒋介石会谈。国共双方代表经过艰苦的谈判,最终达成了《政府与中共代表会谈纪要》——《双十协定》。随后召开的政协会议,进一步明确了避免内战、和平建国的思想。

坦率的说,国共双方在最初对和平建国都是抱着极大的希望和诚意来促成的。

1.八年抗战造成的中国人民巨大的伤亡,激起了全国人民对包括内战在内的一切战争的憎恨,和平建国,民心所向;国民经济的恢复发展,需要一个稳定的国内环境;国际上追求和平的潮流对中国也有巨大的影响。这些因素是国共双方不能不考虑的,有道是“得民心者得天下”,“历史的潮流是不能违背的”,拉历史的倒车是很危险的事情。

2.以蒋介石为首的国民政府也希望和平建国、解决中共问题、实现全国的统一。第一,八年抗战,国民政府军在正面战场坚持抗战,尤其是在战争的中前期,遭到侵华日军的重大打击,伤亡惨重,精华损失殆尽。据统计,自一九三七年七月至一九四五年八月之八年间,中华民国政府军发动大型会战二十二次,重要战斗一百一十七次,小型战斗二三一次。陆军阵亡、负伤、失踪三二一一四一九人。空军阵亡四三二一人,毁机二四六八驾。海军舰艇损失殆尽。其中壮烈牺牲在战场上的国民党将军即达二百余位。①这么巨大的兵力损失,已经严重的损害了其军队的战斗力。在抗日战争末期,国民政府军对日军作战乏善可陈,主要军力又处在远离抗战前线的大西北和大西南,缺乏对日军作战的锻炼,军队战斗力已无法和久经沙场的共产党所领导的抗日武装所比拟。这样的军队素质对比,蒋介石应该是心中有数的。第二,国民党内部的派系林立和国民政府军各部的不合,无法形成统一的意志和一致的行动,此乃兵家之大忌;再加上国民党的腐败,这样的党、政府、军队是经不起重大折腾的。国民党和国民政府军内部不团结根本不是秘密,他们在抗日战场上还可能为了民族大义而暂时把个人恩怨和派系斗争不得不抛在一边,可是在内战战场上,谁又能保证不犯“窝里斗”的错误呢?国民政府军中“中央军”和“杂牌军”在内战中的表现就证明了这一点。第三,共产党及其领导的人民武装力量的壮大,使得蒋介石认识到消灭共产党是更加困难的事情。从1927年到1936年,国共双方打了十年的内战,蒋介石把红军从江西一直“围剿”到陕北,也没能做到“斩草除根”。抗日战争结束时,共产党领导的人民武装力量已经达到120万人,解放区面积为228万平方公里,这样的力量已经远非1936年的红军力量可比。这么强大的力量,蒋介石应该是心有顾忌的。第四,从兵法上来说“上兵伐谋,其次伐交,其次发兵,其下攻城”②,“通过不战而屈人之兵”才是上策。当时国际上特别是西欧国家中的意大利共产党和法国共产党都是以和平交权交出军队来换取议会和政府中的几个席位,蒋介石在美国的指使下也想套用“西欧的模式”,企图以此手段来和平解决中共问题,尝试一下也未尝不可。

3.从中国共产党方面来说,中国共产党代表全国人民的根本利益,是真心想实现全国和平,建设一个全新的新中国,通过和平建国来避免人民再受战争的苦难。这从共产党的实际行动可以看出:第一,党的最高领袖冒着生命危险飞赴重庆参加谈判,而陪同人员又是党的事实上的三把手周恩来,从参加人员来看是高度重视,其渴望和平之心、实现和平之愿是显而易见的。第二,从谈判准备程度看,共产党是有备而来,在重庆谈判中是带着提案来的。国民党方面则没有充分的准备,只是见到共产党的提案后再提出反提案来进行讨价还价。第三,共产党在谈判过程中不断让步以求实现和平建国,这不仅体现在政治上,更体现在军事上。在国共双方军力对比上中共退让到1:7,③这对于深谙“枪杆子里面出政权”的中国共产党和毛泽东主席来说,已经是很不容易的事情。第四,在解放区问题上,共产党主动让出了海南岛、广东、浙江、苏南、皖南、湖北、湖南等大片地域。

4.从当时国际形式来看,战后初期的国际局势整体上有缓和的趋势,对中国国内的和平建国活动有正面的影响。一方面,第二次世界大战的毁灭性灾难促使战后世界各国人民渴望和平,各国政府即使不愿意也不得不顺应人民的要求,使得和平的力量得到增强;另一方面,主要大国的压力也对国共两党的和平建国起到了积极的影响。战后根据《雅尔塔协议》,中国应该属于美国的势力范围。美国默许苏联支持外蒙古从中国独立出去,保留其在中国东北和新疆的特殊影响力,这实际上是想分裂压制中国的强大。在此背景下,美国希望蒋介石和平统一中国,避免战乱引来更大的革命和苏联的趁机渗透,所以它支持蒋介石的所谓“和谈”,并委派马歇尔来华调停。苏联在得到了《雅尔塔协议》分给它的利益后,为了维护自己的既得利益,怕共产党和国民党交战引来美国的干涉导致不可能发生的“第三次世界大战”,也要求中国共产党和国民党和平谈判。这对国共双方的立场有所影响。

综上所述,1946年的中国,是有实现和平建国的可能的。不过,“凡事都是双刃剑”,任何事物都存在两面性。和平建国有其诸多可能性的同时,也蕴含着诸多的不确定性,正是在这些因素的影响下,和平建国没能够实现。

二、和平建国实施的不可能性

对和平建国实施的不利因素,我们可以从下列三个方面来进行简单分析。

1.从和平建国的方法、手段和目的来说,国共双方存在巨大的分歧也就是根本的原则性分歧,这也是和平建国所不能真正付诸贯彻实施的根本原因。

第一,从和平建国的目的也就是最终建立一个什么性质的新中国来说,国共双方是存在根本分歧的。应该说,对于“和平建国”的理解,“和平”是手段,“建国”才是目的。对于国民党来说,它代表的帝国主义、封建主义、官僚资本主义的根本利益,必然要建立维护他们利益的国家和政府。这样的政府,维持原状是对他们最有利的。如果需要改革,充其量拉进几个民主人士和共产党人士充当一下点缀就可以了。但这样的政府,仍然是维护没落统治阶级利益的政府,代表旧中国一切黑暗落后势力的政府。这样的政府,既不可能维护广大人民的根本利益,也不可能实现中国人民梦寐以求的民族独立、国家富强、人民安居乐业的夙愿,更不可能改变当时中国半殖民地、半封建社会的性质。共产党代表中国最广大人民的根本利益,她所主张建立的“新中国”,则是由国内各阶级、各阶层人民共同当家作主的不受任何帝国主义国家支配的、独立自主的“新民主主义的新中国”。正是这种根本目标的分歧,决定了国共双方矛盾的极难调和性,实际上就是不可调和性。第二,国共双方在和平建国的方法和手段上也是有分歧的,这主要体现在解放区政权和人民军队问题的解决上。“政治的核心问题是国家政权问题”,中国近代史清楚的告诉世人“枪杆子里面出政权”。解决这两个问题,攸关和平建国的成败。国民党心知肚明,在谈判过程中妄图采用“西欧模式”——给共产党几个议会席位诱使共产党交出解放区的政权和军队。只可惜国民党打错了如意算盘,中国共产党在长期的斗争过程中认清了国民党的真正用心,没有上当,蒋介石却坚决要解决这些问题。平心而论,由于当时国民党在政治、军事、经济等各个方面都占有明显的优势,应该予以必要的让步,只可惜蒋介石和国民党方面缺乏必要的政治智慧和度量。第三,美国所支持的国民党建立的“新中国”是一个完全受它支配影响的中国,以便作为亚太地区围堵和遏制苏联的第一堡垒。实际上,二战后期罗斯福总统之所以不断的援助中国和提升中国在世界上的政治地位,都是遵循在中国扶植一个完全亲美的政府,以更好的遏制苏联在远东的影响和防范日本的重新崛起的设想。这个用意在下面的话中体现得很明显:“第一个木瓶中国已倒下。第二排中的两个木瓶是缅甸和越南。……这些国家倒下后所造成的心理、政治和经济影响,又肯定会将第四排中的印度、巴基斯坦、日本和菲律宾推倒”。④

当时在美国看来,最能充当这一角色的是国民党绝非共产党。近代中国饱受西方列强侵略奴役压迫,这样的政府是中国共产党及其所代表的中国广大人民所不能同意的。由此可知,出于对建立的“新中国”的设想差别巨大,实际上无法找到共同点,和平建国只是不可能实现的梦想。

2.之所以不能“和平”,在于各方想建立的“新中国”的差别巨大,再加上下列两个因素,终于最后连“和平”也不可得。一方面,中国传统儒家的“大一统”思想,不可能不对蒋介石有所影响。当时的中华民国政府,仍然是当时中国的唯一合法中央政府,形式上维持着全国的统一,为全世界包括苏联和联合国所承认,这更强化了蒋介石“唯我独尊”的心理。实际上,在重庆谈判期间蒋介石所拟定的谈判三原则:“(一)不得于现在政府法统之外来谈改组政府问题。(二)不得分期或局部解决,必须现时整个解决一切问题。(三)归结于政令、军令之统一,一切问题,必须以此为中心也”⑤。就真实的表明他不愿意同中共平等协商解决双方存在的问题。后来毛泽东回到延安后,也认为《双十协定》的签署本身就是中共的一个重大胜利,因为这是共产党和国民党政府平等签署的,这是以前所没有过的。不过在蒋介石眼里,中共实际上仍和封建社会的农民起义也就是“匪”差不多,是应该剿灭的。和平谈判,只是他为了转嫁发动内战的罪责给共产党、赢得时间完成进攻共产党的军事部署和搪塞美国人的幌子。这从1946年9月20日他给各战区司令长官的一封电报中可以得到验证:“目前与奸党谈判,乃系窥测其要求与目的,以拖延时间,缓和国际视线,俾国军抓紧时机,迅速收复沦陷区中心城市。待国军控制所有战略据点、交通线,将寇军完全受降后,再以有利之优越军事形势与奸党作具体谈判。彼如不能在军令政令统一原则下屈服,即以土匪清剿之。”⑥另一方面,从国共双方的心理角度考虑,双方的心态也对和平的实现有很大的影响。国民党方面缺乏足够的政治智慧和耐心,更没有诚心来真正实现和平。国民党更没有考虑到:由于国民党在国民大革命后期对共产党的背叛和疯狂杀戮以及土地革命时期对共产党的十年血腥“围剿”,屠杀了大批共产党人和革命志士;由于蒋介石在“西安事变”以后的背信弃义囚禁张学良和迟迟不兑现所作承诺;由于国民党在抗日战争中对抗日力量的镇压和日本投降后压制共产党武装力量对日占区的受降,导致共产党对国民党抱有根深蒂固的不信任感,这需要国民党有高超的政治耐心和智慧来化解。实际上,蒋介石和国民党不但不想办法化解,反而在和平谈判中一再违反承诺,一再“得寸进尺”,更把谈判当作拖延的策略,这就使得共产党无法相信他们的诚意。随着时间的推移,表面的信任也荡然无存,只好在战场上兵戎相见。

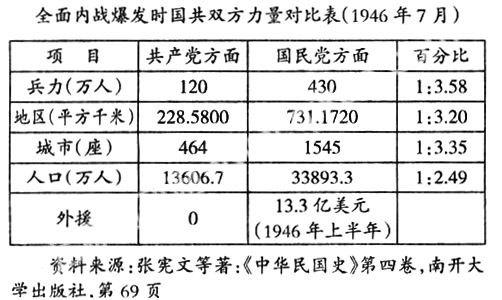

3.从国共双方总体力量对比来看,国民党有理由相信,他有实力赢得战争。

全面内战爆发时国共双方力量对比表(1946年7月)

资料来源:张宪文等著:《中华民国史》第四卷,南开大学出版社,第69页

所以说,和平不能实现,战争不可避免,这就是谁也无法左右的历史必然。

三、长痛不如短痛——和平建国不能实现的得与失评价之我见

最近,流传着这样一种观点:认为面临选择的1946年,中国如果能够避免战争和平建国就好了。认为现在的中国,如果没有昔日的战争会比现在好很多。认为那场战争,导致了中国人民流血、经济横遭破坏、海峡两岸分裂、与美国长期敌对、没有赶上二战后经济发展的快车等等种种消极后果。

坦率承认,战争的确不是好东西,我深信没有人愿意选择战争。毕竟战争就意味着流血牺牲,意味着巨大的物质损失,意味着社会的动荡。确实,三年内战造成了巨大的人员伤亡,仅仅就是一个长春围城战,就导致数十万人死亡。这的确很残酷。那我们是否就因为惧怕战争而不敢进行正义的战争以实现真正的和平呢?在金庸先生的小说《射雕英雄传》的结尾,郭靖因为自己的武功太高杀了太多的人而后悔,发出“既然学武是为了杀人的,那么学武还有什么用呢”的感叹,黄蓉的回答则是“练武是为了‘以杀止杀”。其实,1946年我们的国家选择了战争,那是历史的必然。共产党领导的人民武装发动人民战争,推翻了国民党的统治,真正实现了民族独立和国家的真正统一,才为今天中国的改革开放和经济社会飞速发展创造了必要的国内和平条件。

试想一下,如果国共双方在当时真能实现和平的话,两党在国家前途和代表阶级利益上的根本差别和腐败的国民党政府,内有兄弟不合,外有列强的分化瓦解,那样的和平可能真正得到维护吗?中国真的能得到发展吗?其实道理很简单,就像治病一样,“长痛不如短痛”。客观的说,那场战争对于那个时代的人而言,绝对是悲剧,而对于国家的长治久安而言,对于后代子孙包括我们而言,则是福祉!

注释:

①《国民党抗战奋斗记》,2005-07-25,14:34:45,华夏经纬网。

②《孙子·谋攻》。

③张宪文等著:《中华民国史》第四卷,南开大学出版社,第33页。

④[美]保罗·肯尼迪著,陈锦彪等译,《大国的兴衰》,国际文化出版公司2006年1月第1版,第376页。

⑤秦孝仪主编:《总统蒋公大事长编初稿》卷5下册,第816页。

⑥军事科学院军事历史研究部著:《中国人民解放军战史》第3卷,军事科学出版社1987年版,第3页。

(责任编辑/彭巍)