大部制建设中的十大误区与问题

张成福 杨兴坤

摘要:一年多来,我国积极稳妥地进行大部制改革和建设,取得了一定的成效,但也存在一些观念误区和实践问题。主要有五种观念误区:一是认为大部必然比以前的部门“大”,二是把大部制改革等同于机构重组,三是认为大部制改革应一步到位,四是认为部门机构设置应整齐划一,五是认为地方应与上级完全对接。实践问题主要表现在五个方面:一是职能未有机整合,二是部门内部运转不协调,三是职能未彻底转变,四是改革未突出战略和重点,五是大部门决策协调能力亟待提升。显然,厘清这些观念上的误区,有效地解决这些实践中的问题,是建设有机统一的大部制,从而继续深化我国行政体制改革所必需的。

关键词:大部制;大部制改革;大部制建设

中图分类号:D630.1

文献标识码:A

文章编号:1007—5194(2009)03—0060—04

党的十七大报告明确提出要“加大机构整合力度,探索实行职能有机统一的大部门体制,健全部门间协调配合机制。”党的第十七届中央委员会第二次全体会议通过的《关于深化行政管理体制改革的意见》指出,“按照精简统一效能的原则和决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的要求,紧紧围绕职能转变和理顺职责关系,进一步优化政府组织结构,规范机构设置,探索实行职能有机统一的大部门体制,完善行政运行机制。”十一届全国人大一次会议审议通过了《国务院机构改革方案》,根据这一改革方案,国务院将新组建工业和信息化部、交通运输部、人力资源和社会保障部、环境保护部、住房和城乡建设部。改革后,除国务院办公厅外,国务院组成部门设置27个。这表明我国大部制改革已经起步。

新一轮地方政府机构改革也于2008年8月启动。2009年3月20日,北京市政府机构改革方案获批准,设46个工作部门,3月31日前,新组建、设立及更名的市政府部门完成挂牌。北京市政府改革后。办公厅和组成部门27个,直属特设机构1个,直属机构18个。

河南省于2009年2月底启动政府机构改革,改革后,设置工作部门42个。其中,省政府办公厅和组成部门25个,直属特设机构1个,直属机构16个。根据工作需要,另设置部门管理机构6个。截至2009年2月23日,已有27个省(直辖市、自治区)上报了省级政府机构改革方案,其中上海、陕西等21个省(直辖市、自治区)的方案已获中央批准,正在组织实施。广东省也明确提出2009年内将完成省级政府行政机构改革,探索实行大部门体制和扁平化管理;鼓励深圳推进职能有机统一的大部门制改革,建立专司执行的执行局,实行合同管理、绩效管理和综合管理。

从一年多中央到地方政府大部制改革的进程来看,主要还存在以下十个观念上的误区和实践中的问题(前五个是观念误区,后五个是实践问题)。厘清这些观念上的误区,有效地解决这些实践中的问题,是建设有机统一的大部制,从而继续深化我国行政体制改革所必需的。

一、认为大部必然比以前的部门“大”

大部制指的是政府将性质相似,职能类同,业务相近的政府部门进行有机地整合,对相应的机构加以重组。大部制意味着相同或相近的社会公共事务由一个部门来管理。在这一过程中,可能会使某些部门或机构扩大,但这并不意味着每个大部必然更大,机构必然更多。

认为实行大部制必然比以前的部门“大”,这种看法是错误的。这种观念可能会成为增设机构,增加人员,扩充编制的借口,从而形成所谓的“帕金森定律”现象。相反,从某种意义上来说,大部制意味着缩减机构,减少冗员,达到精简、效能的目的。诸如新加坡、新西兰等国家也实行大部制,但其部门的大小,人员的多少,机构的数量,并不必然都“大”,至少比我国的相应部门要“小”,因为是其政府部门管理的社会事务比我们少。所以,某个大部是否“大”取决于该部管理的社会事务的量的大小和多少,以及管理幅度的大小;各级地方政府在大部制改革过程中,设立某个部门并非和必然同其他地方的相应部门一样“大”,机构和人员也不一定同样多。

二、把大部制改革等同于机构重组

简单的机构重组、部门相加或合并都不是真正的大部制改革。可以这样讲,机构重组只是大部制改革的外在表现形式,大部制改革的成功最重要的内容不在于外在形式改革,更在于其内部建立起科学合理的治理结构、有效的运行机制、有机的职能整合。

大部制改革是与前几次机构改革具有本质性区别的。把大部制改革简单地等同于机构重组,会阻碍大部制建设的顺利推进,而将改革工作重点放在形式上,做表面文章,而不注重大部制改革进程中更多实质性的问题,可能会导致“金玉其外,败絮其中”的结果。同时,这种观念也延续了前几次政府机构改革的观念,没有将大部制改革与前几次政府机构改革区别开来。如果延续这种观念,其结果必然使我们还是跳不出“精简—膨胀—再精简—再膨胀”的怪圈。

三、认为大部制改革应一步到位

诚然,我们都期望大部制改革能立即见到成效,希望政府的工作效率立即提高,渴望政府的服务品质立即提升。但这只是我们的主观愿望,期望大部制改革一步到位,一开始便机构完全合并,彻底精简,是不现实的,一蹴而就往往会事与愿违。改革是一个过程,不是一个可以一劳永逸的事情。随着新的社会事物出现,改革进程也需要不断地推进。可以讲,这次国务院的机构改革离人们的期望还相去甚远,也和很多学者的想象和设想不一样,国务院的机构数量还是很多,在学者们看来应该合并的某些部门并没有合并,但总体上来说,这次国务院机构改革达到了预期目的。

在改革的问题上,我们始终要处理好改革、发展、稳定的关系,既反对冒进,也反对停滞不前。尤其在新一轮地方政府改革过程中应注意这一问题。每一次改革都是一次大的利益调整,大部制改革必然触及某些人的既得利益。我们必须在改革的过程中去协调各方的利益,改革不能太激进,步伐不能太快,不能搞“大跃进”。在一些学者看来,我国大部制改革应分阶段分步骤地推进,要到2018年才会成型,至少需要两届政府的不懈努力。

四、认为部门机构设置应整齐划一

在大部制改革进程中,地方政府在大部的设立和部门内部机构的设置方面,倾向于整齐划一,搞一刀切。这是一种错误的观念。地方政府需要设立什么样的部门,部门内部需要设立哪些机构,地方政府之间并不需要完全一致,而是应当根据当地的社会经济发展需要和实际情况,因地制宜地设立大部和部门内部机构,而没必要和其他地方攀比,也没必要像军事组织一样整齐划一。

从表1(系笔者整理有关资料而成)我们可以看出,因为自身的战略与优势、所处地理位置等各方面条件不同,北京、上海和重庆三个直辖市在部门的设置方面可能偏重会不同,北京可能突出文化和政治

功能,上海可能偏重金融和交通,重庆也许重视城乡统筹和“三农”问题,同为直辖市,三者大部制改革及其部门和机构设置必然不能雷同。

同时,各级地方政府,同样的部门名称,其机构设置和管辖的社会事务也不一定相同。比如江苏省为统筹农业发展,将农林厅和畜牧兽医局的职责,整合划入新组建的农业委员会,将农业资源开发局、农业机械管理局由省政府管理调整为由农业委员会管理,形成了统筹管理“三农”工作的大农委体制。而辽宁省成立了服务业委员会,将商业厅的职责、发改委涉及服务业发展的相关职责整合划入服务业委员会,为全省服务业的优化升级提供支持。这些都是结合本地实际情况进行大部制改革的例子。而其他地方政府是否需要设立相应的农业委员会或服务业委员会?即使设立相应的委员会,其管理的社会事务是否完全相同?答案是不言而喻的。所以大部制改革必须突出地方自身的特色,不能一刀切。

五、认为地方应与上级完全对接

很多人认为,地方政府在大部制改革过程中,其部门或部门内部的机构设立,应完全和中央政府上下对接,这也是一种极其错误的观念,未免将地方政府的大部制改革简单化了。果真如此的话,地方政府只需要完全“复制”或“粘贴”中央政府的改革方案即可。

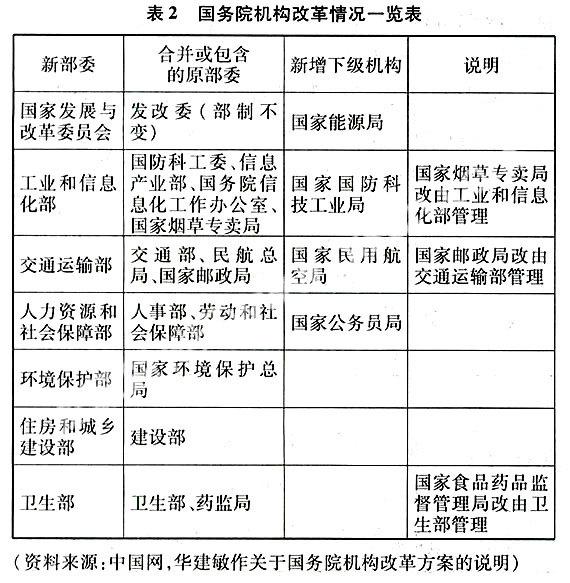

根据《国务院机构改革方案》,可以看出国务院机构改革的情况(如表2)。多数地方参照国务院机构框架对本地省级政府进行了相应调整,组建了工业和信息化厅(经济和信息化委员会)、人力资源和社会保障厅、交通运输厅、住房和城乡建设厅、环境保护厅等,将省级食品药品监督管理局由政府直属机构改由省级卫生厅管理。

我们并非完全否定这种做法,诚然,上下对接,有利于上下工作接洽和沟通,但是我们不能把它奉为必须遵守的规则。俗话讲“上面千条线,下面一根针”,这就是讲地方政府,特别是基层政府,一个部门或机构可能要承接上级很多个部门或机构的事务。所以地方政府在大部制改革过程中,不一定要完全和上级政府完全对接,我们认为,只要符合当地实际情况的做法,就是正确的,就是值得赞赏的。

六、职能未有机整合

大部制建设中最重要的问题是政府相关部门和机构的职能没有有机整合。职能未有机整合,就算部门合并,大部建立,也将很难运行,难以有效管理社会事务,实则是“貌合神离”。可以讲,职能未有机整合是大部制建设和大部门运行中其他问题的根源。

职能未有机整合,可能导致某些本应该由政府管理的社会事务,而没有相应的部门和机构去管理,留下管理的“真空”,即缺位;也可能导致有利益可图的社会事务,某些部门和机构争着去管理,导致争权夺利,即越位;还可能导致某些社会事务,多个部门和机构都在管理,出现职能交叉,即错位。这会使大部的内部机构之间产生矛盾和冲突,出现内耗,降低效率,机构之间推诿扯皮,部门难以有效运作,出现1+1<2的现象。

这些问题无论出现在部门内部还是部门之间,都会降低行政效率,都是大部制改革应尽力避免的。这就要求地方政府和部门“一把手”在大部制改革的过程中,以全局的观念,从战略的高度,用宏观的视野,统筹兼顾各方,划分、归并和整合部门或机构的现有职能,明确划分部门和机构的权限,实现1+1>2的效果。

七、部门内部运转不协调

党的十六大报告指出,要“形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制。”这同样是大部制改革的目的和要求。大部制建设如果不能协调运行,提高行政效率,反而降低了行政效率,运转不协调,就是失败的,大部制的推行也就失去了意义。这就提醒我们,推行大部制改革,新建立部门的时候,或重组合并部门的时候,应先建立相应的内部协调沟通机制,完善行政运行机制,避免部门内部机构不能协调运行的问题。

应该讲,推行大部制,部门内部协调的任务更重了。部门内部的某个机构,在改革以前可能是一个独立的部门,如此一来,只不过是将以前部门间的协调问题变成了部门内部的协调问题。因此,我们认为,如果没有建立健全有效的协调机制,宁愿不推行大部制或暂缓推行大部制。如果部门运行倒退到改革以前,运行更加不畅,宁愿不要合并或重组。

另一方面,无论政府职能如何整合,大部内部是存在分工的。我们知道人类社会的发展历史可以说是一个分工不断深化的过程,分工越细密,职责越清晰,效率越高。有分工,必然存在协调的问题,所以建立有效的协调机制和运行机制,厘清部门内部的职责,始终是非常必要的。

八、职能未彻底转变

确实,大部制改革不能操之过急,但是大部制改革之声响了近两年,改革仍少有亮点,从媒体开始的连篇累牍的报道,“大部制”一度成为社会的高频词汇,到近来却少有关注。大部制改革未见多大起色,究其原因和死结,我们认为还是在于政府职能转变未到位。如果政府部门和机构像一只“无头苍蝇”,整天不知道自身到底该做什么,整天做了一些不该做的事情,该做的事情又没做或没做好,无论什么样的改革方案,都很难获得社会的认可,很难让人民满意。

可以讲,政府职能未彻底转变,是我国政府改革的顽疾和主要障碍,是导致政府改革“不推不动,推亦不动”的真正原因。无论是“小政府”,还是“大部制”,其部门和机构的设立都是以其管理的社会事务的多少为依据的。这就要求地方政府和部门的“一把手”以及改革的推动者必须有效引导政府切实转变政府职能。就当前而言,政府职能应更加注重社会管理和公共服务,更加注重民生问题的改善和解决,强化社会保障、环境保护、农业和农村工作、服务业管理等事关社会和谐稳定、事关经济社会发展全局的职能。大部制改革只有在这些领域取得了显著成效,人民才会更加满意。

九、改革未突出战略和重点

大部制改革的一个重要问题是,大部的设立与建设没有突出当地政府工作的重点和地方的发展战略。每个地方政府都会制定自身的发展战略,发展战略是政府在现阶段相当长时期内的工作重点和中心,是政府的重要职能所在,也是大部制改革应突出和强化的职能。如前面所提到的三个直辖市,与其战略相对应的政府职能和政府部门,就是应予以强化的。

我国改革开放三十年,取得了巨大的成就,也出现了一些问题。要进一步将改革向纵深推进,必须着力解决我国现阶段的主要矛盾和问题,突出现阶段政府工作的重点,强化现阶段政府的核心职能,如能源管理职能、市场监管职能、环境保护职能、社会管理职能和公共服务职能,相应的部门应突出和强化,这是具有共性的。另一方面,每个地方政府还应依据本地的实际情况,突出和强化某些职能部门。

十、大部门决策协调能力亟待提升

在大部制改革过程中,大部门是否具有强有力的决策能力,是部门能否有效运行以及部门能否实现其职能的关键。政策和规则的制定和执行是政府的重要职能。从某种意义上讲,政府不能有效地管理社会事务,就是政策失误引起的。部门的主要职能在于制定政策,并确保政策的有效贯彻和执行。政策制定和协调能力的高低,在很大程度上决定了大部制未来的成效。因此,提升大部的决策能力和政策协调能力,应是大部制建设应考虑的重点问题。

中国共产党第十七届中央委员会第二次全体会议通过的《关于深化行政管理体制改革的意见》指出,要“按照精简统一效能的原则和决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的要求,紧紧围绕职能转变和理顺职责关系,进一步优化政府组织结构,规范机构设置,探索实行职能有机统一的大部门体制,完善行政运行机制。”。决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调是大部制改革的重要原则之一,也是提升部门决策能力的有效措施。在改革过程中,这一问题没有引起足够的重视,在部门内部,并没有明确划分决策权、执行权和监督权。这涉及建立大部制的内部法人治理结构问题,笔者之一在另一篇文章(杨兴坤:“论大部制的治理结构和治理机制”,载《郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)》2008年第5期)中已有所论述,在此不再赘述。广东省已明确提出要求深圳建立专司执行的执行局,或许不久我们将看到这方面改革的雏形。

责任编辑:向波