爱与痛的边缘

王大骐

奥巴马的获胜让他们喜极而泣,但他们仍须面对在中国的灰色生活

入夜。广州宝汉直街从白天的昏昏欲睡中苏醒过来,音乐响了,霓虹灯亮了。“走鬼”摊上冒着热气的玉米和饼给潮热的空气增添了几分粘腻感。Nap踏进熟悉的酒吧,开始拨打远方的号码,“嘿,最近还好吗……”这时,他的国家苏丹进入了上班时间,这意味着,他的生意也许就要来了。

他做生意3年,根据苏丹客户的要求,在广州搜罗货品,再运回自己的国家。他卖过鞋,卖过衣服,最近“流行”起来的是卖电子产品。通过这样的“转买转卖”,他有过不少的收入。那时,他觉得广州是天堂。

可是,金融危机后,订单少了很多,贬值的美元交易轻而易举地“吃”掉了他的利润,“赚钱越来越难。”他的“老乡”,三三两两地踏上回国的班机,他也不止一次萌发回家的念头。

有人离开,更多的人却涌了进来。走在广州的大街小巷,会不时与黑人擦肩而过。他们多数独来独往,有些拎着体积庞大的行李袋,有些则迷茫地看着公交车或者地铁的站牌,努力地辨认自己前往的方向。

据说,在广州淘金的非洲人已达20万之众,多或少,官方没有验证。但有些事实无法否认,他们跟亿万进城打工的中国农民并无不同,同样的背井离乡,在大城市里跌跌撞撞,怀揣着改变自己命运的梦想。

他们常常大声打着手机,嘴里蹦出英语,法语,当地土语,甚至是纯熟的中国客套话。他们跟公车上,站台旁,餐馆里的中国人搭讪,虽然鲜有回应,但他们乐此不疲。

有些中国人不喜欢他们身上浓烈的香水味,有些中国人用没有语法的英语加计算器跟他们做买卖,有些中国人和他们生活在同一屋檐下,却常常在相互猜疑中度日,更多的中国人,不了解他们,更别说理解。

宝汉直街

小北路靠近天秀大厦的天桥上,有一批以拍照为生的人,初来乍到的非洲人是他们的常客。这些非洲人通常神情得意,笑容满面,有时还比出“V”的手势。照片的背景千篇一律,无非是天桥下的车水马龙和远处耸立在灰霾中的高楼大厦。照片即拍即取,他们小心翼翼地把它收进包里,立此存照或者寄往家乡。

天桥的另一边,开往深圳的“和谐号”飞快地在铁轨上奔驰,发出巨大的噪音。铁轨下的桥洞里,小贩们正贩卖着各式的皮带,钱包,牛仔裤,理发的摊位上,剪刀“嚓嚓嚓”地响着。

穿过桥洞,前面便是另外一个世界,一条只有短短几百米的街道。

街道的名字叫宝汉直街,一处典型的城中村。街道的入口处是一座酒店改造成的商贸城,车辆需保安放闸才能通过。再往里走,街道愈发狭窄,但凡有车经过,人群避让,灰尘扬起。

就是这样一个小地方,却可以见到来自80多个不同国家的人,其中大部分都是非洲商人。这条街,满足了他们几乎所有的生活所需。

规模不大的肉菜市场里手提菜篮的黑人走了过来。阵阵香味搅和着汗臭和香水味从街边的烤鱼档和流动炒粉车里蔓延开去,升腾的热气朦胧了街景。凉茶铺里,清真餐馆里的小姑娘无精打采地坐着。三五成群的黑人大口喝着冰啤酒,或站或坐地聚集在街道入口的停车场和路旁,公安的吉普车停靠其中,警员警惕地看着四周。闭路电视监视器不停地旋转。一些小商铺直到午夜还在与非洲客人讨价还价,与此同时,为数不多的几间酒吧亮起了霓虹灯,人声鼎沸。

如果你午夜12点来到这里,你会产生身在非洲的错觉,这个时候中国人散去,非洲人多了起来。一间餐吧的二楼液晶电视里正播放着美国嘻哈歌星AKON的音乐录影带,他们三三两两地围坐一桌,中间偶尔夹杂着一个中国女人,伴随着强劲的乐声,就着珠江纯生兴高采烈聊天。突然画面转成迈克尔杰克逊在Motown 25周年晚会上的演出,Billy Jean的音乐响起,所有的黑人突然停止了说话,放下了酒瓶,安静地注视着屏幕。

昂贵的自由

能在宝汉直街自由地吃饭喝酒,已经是非洲客的幸福。这至少要求他们的身份是合法的。更多聚集在广州的黑人,由于签证过期的原因,无时不刻不处在被遣送回国的焦虑中,除了栖身之所和狭窄的店面外,他们哪里也不敢去,甚至放弃了从前在国内挚爱的足球,只能买一两个杠铃,将运动改在家里进行。

宝汉直街的非洲人主要来自于非洲的法语国家,例如刚果,几内亚,尼日尔,塞内加尔,他们大多数已经混出点名堂。可即便在这样的地方,拿着相机的人也会引来警惕的眼神,不但是黑人,甚至商铺里的中国人都会一直打量着你,直到你离开他所在的区域。作为一个外人,走在这看似热闹的街道上,总能感觉到空气中弥漫着一股神经质般紧张的空气。

长着婴儿脸的Ali,很讨中国人喜欢,有些中国女孩子甚至觉得他长得很帅,对于黑人,这是少有的恭维。他在惠州大厦拥有了自己的公司,算是从那些大小不一的商城里拼杀了出来,有了合法的公司,专门负责出口女士鞋具,还雇有两名中国员工。

Ali来自马里,说话很温柔,当我们的摄影师提出拍照的要求时,不同于其它黑人警惕的眼神和极力排斥的言语,他欣然接受,“我又没做什么坏事,怕什么?”

Ali的确是有资格这样说的。由于开了公司,还雇佣了中国人,在交纳了两万块人民币之后,他拿到了其它非洲同胞向往已久的中国常住居民证,无需像候鸟般,每隔几个月便飞回自己的国家续签,签证只需一年更新一次。

在天秀大厦的蓝爵咖啡厅里,他跟每一个在场的黑人握手打招呼,气氛热情而友好。落座后的他侃侃而谈,神情自若,配合着摄影师的种种拍摄要求。半个月的采访中,我们头一次觉得轻松起来。

Ali去过很多地方。他到东南亚的许多国家度过假,每年还有几个星期能够回国探亲。广州总让他想要离开。他的公司曾被警察突然“拜访”,他们推门而入,喊着“Passport! Passport!”他的同胞一段时间没有出现,本以为回了家,再一问共同的朋友,才知因为签证的问题又进了看守所。听到这样的消息他总是很沮丧。如果不是在这边有生意,有工厂,他更愿意住在北京和上海,那里人们的友好和城市良好的规划给他留下了深刻的印象。

Ali谈话中提到的那些被追逐的非洲同胞正是在广州居住的数量最大的黑人群体,他们多数来自尼日利亚。这个由军阀统治的国家曾是非洲文明的摇篮,如今这片大陆的第一大石油产地和第一人口大国,大批的中国人在那里建油田,装通讯塔,铺公路,开餐馆,卖假发。

无路可逃

有一则非洲寓言是这样说的:

在非洲,每天早上,当一头羚羊醒来,它知道自己必须要跑赢最快的狮子,否则只能被猎杀。

每天早上当狮子醒来,它知道自己必须要跑赢最慢的羚羊,否则它会饥饿至死。

无论你是羚羊还是狮子,这都不重要。

当草原的太阳升起,你最好开始奔跑。

白天,广州的很多尼日利亚黑人看到警车会有意识地闪躲,有时看到交警,他们也因辨认不清而拔腿就跑。大部分人开始迁徙,他们搬到更偏僻的南海和佛山,宁愿每天搭乘一个小时的公共汽车来工作,偶尔公车还会被拦截,又一大帮人就这样被带走。因为他们几乎全是非法移民。

尼日利亚人在广州是个被孤立的群体。中国人不愿意跟他们做生意,警察想赶他们走,即使是非洲兄弟之间,他们也在遭受排挤。他们的信用和声誉总是被一些说不清道不明的原因损毁。

从三元里地铁站出来,途经矿泉街派出所,分布了许多大小不一的商贸城。这里的店铺几乎清一色地被黑人占据,每一间都相似的狭小。伴随店内非洲音乐浓重的节拍,黑人们挥汗如雨地打包着货物,然后扛到旁边的南航办事处等待空运回自己的国家。不同于广州其他地方,这些商城里的非洲气息最为浓烈。

第一次走入其中,记者突然被一个黑人拦住,他用纯熟的中国话说道:“你们在这里干什么?”

“我们在找人。”记者回答道。

“我们尼日利亚人跟其它非洲国家不同,我们不像喀麦隆人那么胆小,”接着他鼓起了自己身上的肌肉,像一头毛发竖起的狮子,“我们没有FEAR(恐惧),我们都是WARRIOR(战士),我们是非洲最大的国家。”接着,他跨出一步,犹如演员谢幕,陷入了深深的沉默。

John的档口摆了三台电脑,俨然一个联络处的样子,他平时做刻碟和打印的生意,以前出口过中国的空调和摩托车,现在依然在寻找商机。

他长着一副深色的眼睛,30岁出头,身穿鳄鱼牌POLO衫,185左右的个子,尽管只有小学文化程度,可是英语十分流利,说话很有逻辑性,对任何问题都有自己的一套看法,平时经常上网浏览新闻报道,还写博客,而由于从19岁起就开始周游非洲各国,还能说法语。

与John的第一次聊天在他的档口边上,他身后的非洲同事正在热火朝天地打包着货物,缠胶布的嘈杂声让人根本无法正常对话,可他还是拒绝了我们换地方的提议。

手机响起,看过短信后他消失在走廊的尽头,过了许久,又笑着走了回来。猫捉老鼠的游戏每天都在这里上演。

第一次的F商务签证只给三个月的单次往返,实质上只能待一个月。续签也不容易,尼日利亚的中国大使馆前,等待的人永远望不到头。于是,有人在踏上了中国的土地后就把护照烧了。与此同时,对于一些本来想回家的尼日利亚人,由于担心被拘捕,也只能过着四处逃窜的日子。

John总是感叹广州政府与尼日利亚人之间缺乏一个沟通的渠道,双方都在黑暗中揣摩对方的意图,而这样僵持下去,局势只会愈发难以收拾。几个月前,南海政府破天荒地把居住在那里的数千名尼日利亚人请了出来,各派代表进行了一场对话,还豁免了许多签证过期的尼日利亚人,允许他们回家,说着,他还拿出了当天的照片,说起这件事,John的眼睛直放光。

John现居住在南海,有一套月租1200元的房子。房间的摆设很简单,一张大床,一台液晶电视机和DVD机,还有一部电脑,房间的墙壁上挂着两副招贴画,一副背景为盛开的鲜花,写着花开富贵四个大字,另一幅则是三个中国宝宝趴在地上开心地笑着。

记者问他是否知道尼日利亚作为一个国家在国际上信誉的沦丧,以及广州其它非洲国家的商人和中国商人对尼日利亚商人的非议,还有各种关于尼日利亚人的负面新闻不绝于耳,他丝毫没有沉默,立马回答道:

“我们对于自己腐败的政府已经完全失去了信心,正如我们曾多次求助自己国家在广州的代表,可他们无动于衷。我也承认尼日利亚人中确实存在坏人,可你不能为此追逐每一个尼日利亚人。我想要成为一个好公民,但我不知道我该怎么做。”

他始终相信目前的种种问题会有解决的一天。那个时候谁也无需逃跑,每个人都有权利过自己想要的生活。2009年奥巴马做就职演说的那一天,John说,几乎所有在广州的黑人都看了现场直播。他当时激动地留下了热泪,他认为这位黑人把梦想又带回了世界,他记得,当时那个说唱歌手说,“帕克坐下了,所以马丁路德金可以走路,马丁路德金可以起步了,所以奥巴马可以奔跑,奥巴马奔跑了,所以我们可以飞。”

谈到自己的梦想,他希望以后如果有可能的话以合法身份去上海,在那里学一年中文,最后等赚够了10万美金,自己就在中国开个小工厂。当记者开玩笑地问等他暴富后会否买架豪华跑车或者私人飞机的时候,他一脸严肃地答道那是最自私的行为,毫无幸福感可言,他会把赚到的钱用来成立一个基金会,帮助初来中国的同胞们,同时也为自己千疮百孔的国家做点事。

最后一次见到John的时候,他说最近每天都有二三十个尼日利亚人坐飞机离开广州,尼日利亚人在广州的数量正在不断地减少,而对于自己的梦想,也许已经没有时间去完成了。

梦想照进现实

Chris足足迟到了一个半小时才出现,想不到身后还跟了一大家子,一个广州老婆,两个走着路的女儿,还有一个睡在婴儿车里的男孩。

1997年Chris只身从尼日利亚来到了广州,作为第一批拓荒者,当他踏上这片异乡的土地时,成为了第五个居住在广州的尼日利亚人。

2002年,Chris的命运发生了根本的逆转。

在这一年,他迎娶了一位地道的广东太太。Chris的夫人Joyce是1999年通过朋友介绍互相认识的,刚开始家里人非常反对他们交往,可是四年时间的磨合过后,家人慢慢发现Chris的老实可靠,并接受了这个洋女婿。于是借助Joyce的金钱支持和当地的人脉,Chris开始做起了出口中国摩托车的生意,而这个在尼日利亚被称为OKADA的商品,直到今天都还是国民们主要的交通工具。

结婚以后,Chris每天最喜欢和妻子在位于番禺奥林匹克花园的家中一起看广州电视台的GF节目。现在他已经习惯了中国的饮食,并且非常喜欢喝妻子煲的老火靓汤。平时的Chris特别喜欢打乒乓球,而且球技很好,几乎是难逢敌手。

在正佳广场的肯德基里,Chris的两个女儿Prevail(胜利)和Princess(公主)一会儿就把一大盘的鸡腿和冰欺凌消灭殆尽,吃饱后她们开始跑来跑去,相互打闹。这个时候,婴儿车里刚出生的小儿子Awesome(棒极了)突然号啕大哭,引得周围的中国人侧目,Chris的夫人赶紧把热牛奶瓶塞到他嘴里,这才止住了哭声。

最近的一段时间,Chris很少和过去的同乡朋友来往,据他的夫人说,这些人中有很多的骗子,有些甚至从事不法勾当,他们不想受牵连。

每周日Chris一家都会来到火车东站附近酒店会议室的国际教会里做弥撒,据说那里有来自世界各个国家的教友,并且有专人检查护照,拒绝中国人的进入。

Chris觉得今年的生意越来越难做,首先是由金融危机引起的美元贬值对外贸的严重打击,再加上精明的中国商人已经看清了非洲的巨大商机,在那边设立了自己的办事处,省去了非洲采购商的环节,开始直接从中国出口摩托车。

谈起未来,他还是希望能回尼日利亚,而在三番四次的追问原因之后,他总是摇头叹息,嘴里重复着同一句话:“It's hard to say.”(很难说。)

对于远在中国的非洲人,他们的男女比例严重失衡,他们几乎都想找一个中国老婆,谁也无法说清这里爱的成分有多少,可一段跨国恋却一定能让他们安稳下来,不再惊慌和逃窜,可也并不是每个人都那么的幸运,能走到最后的也只是少数。

遥远的爱情

Nicole消失后,朱小雪再没睡过一个安稳觉。

那时距他俩确定恋爱关系尚不足一个月。每天,她的脑里都会闪过无数支离破碎的片段,她甚至开始怀疑这个人是不是真的存在过。半年前公司的一次室外推广会上,朱小雪认识了尼日利亚人Nicole,并“鬼使神差”地将手机号告诉了这个“普通话说得挺地道的”黑人。此后,他们有了断断续续的联络。确立恋爱关系前,小雪的迟疑溢于言表,而最终下定决定接受Nicole的原因,是因为相比已经分手的前男友,他“像小孩子一样可爱,又常常像爸爸那样教导她”。

这在朋友圈里是个特例,小雪之前20余年的生活中没出现过一个外国人。“可他和想象中的黑人不同呀。”Nicole30岁,大学毕业,在台湾学习三年中文之后到了广州做生意。两人沟通上没问题,Nicole的聪明和见多识广还常让小雪佩服不已。

惊慌失措了一个星期,手机终于响了。Nicole说,因为签证过期的关系,他进了拘留所。

小雪吊着的一颗心终于稍稍放了下来。Nicole在电话里安慰她,“放心吧,我没做坏事,很快就能出来。”

可电话中的“很快”还是足足等了一个月才到来。去接他的那天,小雪见到的是一个陌生的面孔。一个超过180公分的高个儿比之前瘦了几十斤,肚子也都瘪了下去。小雪的眼泪扑簌簌地掉。

拘留所事件成为了Nicole的梦魇。两人再也不敢在签证问题上冒险。拍拖的这一年,Nicole每隔三个月来中国一次,其余的时间,爱情由一根细细的电话线维系着。有时,签证到期前小雪会半开玩笑地说,“别走了,如果被发现了我们再想办法。”Nicole总会严肃地告诉她:“我不希望人生中出现第二次拘留所经历,那是我的耻辱。”

记者采访的那天,两人即将迎来又一次的别离。Nicole将在中国买的药、大宝sod蜜、带给妹妹和妈妈的礼物一一塞进硕大无比的行李包,一边不时转身拉住小雪的手,向周围认识的人介绍,“嘿,这是我的女朋友。”临去机场前,小雪从包里拿出一顶鸭舌帽戴上。“我爱他,这是没错,但我不能让同事们知道。”两人牵起手,消失在记者的视线中。

在广州,与中国女人组成家庭并生儿育女的非洲人,多数具有一定的经济实力。娶一个中国老婆,意味着他们在这片土地上能够得到更多的自由,也不再需要为签证问题烦恼。但对于绝大多数黑人来说,这依然是一个遥不可及的梦想。多数时间,这些孤独的男人住在城中村或城市边缘狭小的“接吻楼”里,在异国他乡度过一个又一个新年。为了赚钱,他们一边斤斤计较,不放过任何一个多余的线头和包装袋,一边疲于奔命地应付警察。

Nicole的朋友,同样来自尼日利亚的Samba就这样孤独了七年。由于没赚到什么钱,他一直没有回家。连结婚都没回去。他的父母把结婚彩礼送到女方家,把女孩接过来,算是结了亲事。两夫妇已经结婚三年了,至今没团聚过。

至于浪漫,也许只存在于夜晚酒吧醉醺醺的幻影里,或是寄托在他们做生意的逼仄商场中。他们对经过的女人吹口哨,或大声说着“你好”。这样的搭讪通常得不到回应,甚至招来一句“魑线”(神经病)。

信仰

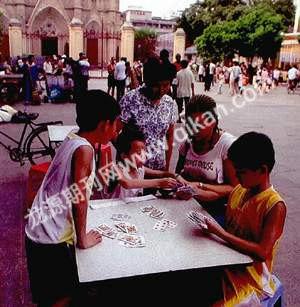

周日下午三点半的气温高达39度,可位于一德路的石室圣心天主大教堂里依然坐满了前来参加英语弥撒的教徒,绝大部分是黑人。

他们从四面八方源源不断的汇聚到一块,有些搭地铁,有些开着自己的车,但无一例外身穿最光鲜亮丽的衣服,他们不停地用手帕擦着额头上的汗,挤不进去的人只好站在门外。

众生平等,每一个进门的非洲人,无论是谁都会谦卑地轻轻单膝跪地,默念祷词,接着寻找落座的位置,开始双手合十的祷告,倾诉心中的烦恼和苦闷,有些甚至泪流不止。

“愿主恩赐予我,愿主助我前行。”

一个半小时的弥撒中,他们集体吟唱赞美诗的声音浑厚有力,响彻教堂的穹顶,甚至站在外面的马路上都能听到共鸣。在异国他乡的艰难谋生,担心受怕,只有在这全心托付给上帝的一刻,才能得到片刻的缓解。

随着几声钟响,弥撒结束,黑压压的人群从教堂里倾泻而出,重归于这座也许从来就不曾属于他们的城市中去。

(感谢黄悦的采访帮助)