中国金融危机之歧见?

罗科

忧虑的金融评级机构、乐观的商业银行高管、踟蹰于调控间的央行。形成了中国金融界5月的脸谱。

在欧美等国银行业依旧被流动性紧缩的阴霾所笼罩时,中国上演了改革开放以来银行信贷的罕有历史:自去年11月实施适度宽松的货币政策以来,半年时间里大陆共新增贷款超过6万亿元——这一数字是去年全年的1.2倍。

市场担忧,曾经困扰中国多年的银行坏账危机或将在五六年后卷土重来。

三大评级机构预警

日前,在国人沉浸于风景这边独好的时候,穆迪、标普、惠誉三大国际评级机构却不约而同地预警中国银行业,认为信贷激增的背后是银行不良贷款风险的急聚,若不及时扭转前景堪忧。

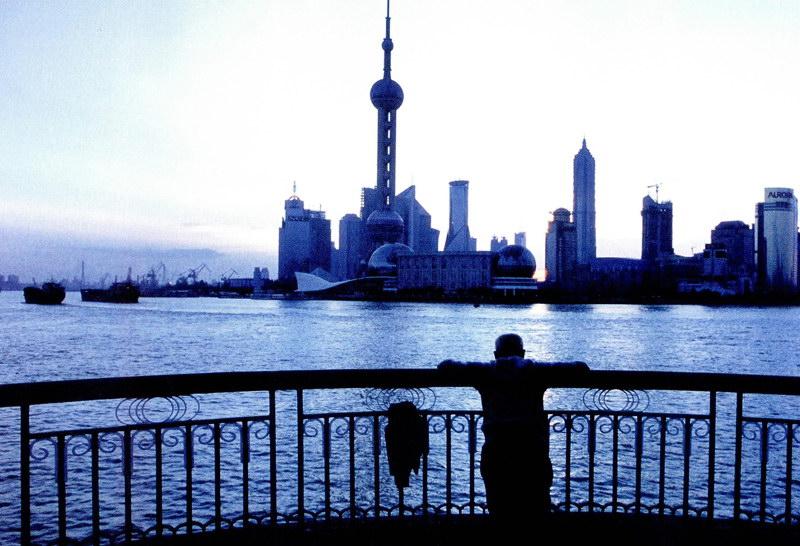

上海陆家嘴,银行与商业机构在中国最集中的地区。中国经济下行仍未见底,申万证券预言,盲目跟随政府和国企项目发放贷款坏账增加只是时间早晚问题。

穆迪将中国银行业展望调为“负面”,认为在2009年或将面临资产质量下降、不良贷款增加与利润大幅减少的局面。

标普认为,2009年实体经济下行引起的信用风险增加将导致银行不良贷款上升。而且,如果中国政府过多干预银行的信贷流程和管理标准,会进一步增加银行的信用风险。如果企业可以容易地获得贷款,并继续扩大财务杠杆,产能过剩问题会更加突出,导致企业和银行坏账累积。

惠誉国际评级公司驻北京高级董事朱夏莲(Charlence Chu)对《凤凰周刊》记者说,中国银行体系正发出初步的警示信号。

目前,银行部门引以自豪的一组数据是,一季度上市银行呈现了不良贷款余额和不良贷款率的双降:不良贷款余额较年初有小幅下降,不良率在1.74%左右,较年初下降约30个基点,拨备覆盖率较年初继续提升,达到140%左右。

但朱夏莲质疑现在公布的不良贷款率和准备金率“失真”。在短期至中期内,贷款快速增长促使不良贷款比率的分母扩张很厉害,而作为分子的不良贷款,由于借新还旧和展期等因素,导致关注类贷款、不良类贷款还在正常类贷款范围内,不良贷款率被低估,这两方面因素导致不良贷款率逐年下降。另外关于准备金覆盖率,分子是损失准备金额,分母是不良贷款额,由于不良贷款率低估,导致现在拨备率似乎偏高。

惠誉对每家银行的权益和贷款损失准备金进行监测并与其不良贷款和关注类贷款组合进行比较对照,发现至2008年末,各家银行的不良贷款和关注类贷款数量实际均超过贷款损失准备金数量,尽管很多银行的股票并没有受到严重影响。而且,惠誉统计的16家商业银行中只有2家银行的核心资本比率高于8%。一般情况下,银行的资产负债率在92%以下是一个正常的水平。

“由于银监会鼓励银行采取灵活措施处理已到期的贷款,结果不良贷款确认时间被推迟,中资银行资产质量数据可能掩藏到五六年后出现恶化迹象。”朱夏莲说。

“我觉得中国货币政策要赶快收紧了,因为中国其实通胀的苗头已经有了,放那么多钱的话,一个是会引起通胀,第二个会引起银行的坏账。”独立经济学家谢国忠也表达了自己的担忧。

可疑的总量和流向

中国贷款的风险体现在其总量和流向上。

过去五个季度,为实现预定盈利目标,各银行竞相加大了放贷数量。

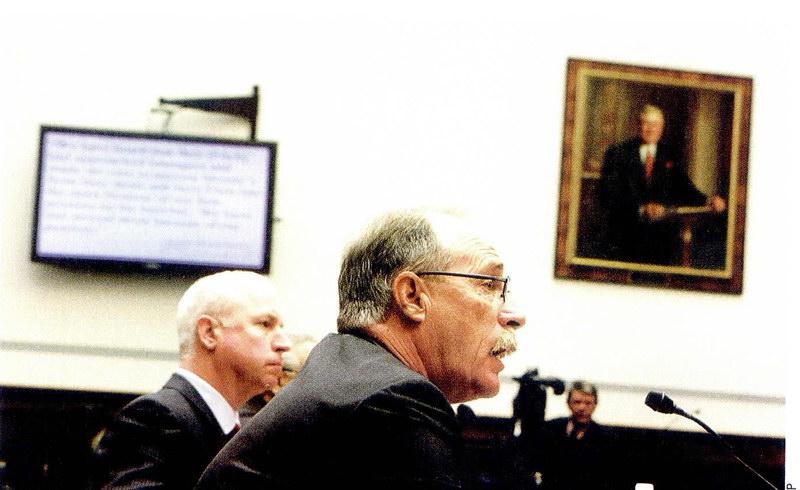

穆迪、标普、惠誉三大国际评级机构不约而同地预警中国银行业。图为穆迪总裁Raymond McDaniel(左)与惠誉总裁Stephen Joynt。

中国工商银行浙江一家分行人士介绍,上级年初给其分行下达的年度盈利目标是3500万元人民币,当时平均贷款收益率为3.5%,实现该目标他们需要贷出10亿元人民币。但最近几个月以来,随着信贷配额放开和经济环境的恶化,中资银行的定价权遭到大幅侵蚀,放贷利率收益急剧下降,平均收益降至2%,这使他们需要放贷17.5亿元才能实现相同的目标。

但在很多机构看来,“以量补价”的做法形同主动破产。

今年一季末,14家上市银行总体资产规模达到393840亿元,资产增加额幅度相当于去年全年增加额的50%,可用“井喷”来形容。与此同时,利息净收入同比下滑10%。申银万国分析,一季度绝大部分银行的净利息收入是负增长。

根据季报,14家上市银行一季度净利润同比下滑8.5%,考虑到各银行为平滑业绩而减少了对营业成本的计提,申银万国测算认为,实际的净利润下滑幅度应该大于报表披露的-8.5%,而达-1.5%,几乎翻了一倍。

商业银行在短时间内放出这么多贷款,要么降低了贷款标准,要么放松了项目评估与审核,或者两者兼有。

目前,货币增长速度已经是25%以上。

从贷款投向看,5月27日,央行公布的《2008年中国区域金融运行报告》显示,新增贷款主要用于基础设施建设、制造业、服务业等这些带有政府隐性担保的振兴规划领域。

根据以往经验,国有银行股改前形成的不良贷款中,由于计划与行政干预而造成的约占30%,政策上要求银行支持国有企业而国有企业违约的约占30%,国家安排的关、停、并、转等结构性调整造成的约占10%,地方干预(包括司法、执法方面对债权人保护不利)造成的约占20%。

对于长期受困于政企不分的中国银行业而言,经过前期改革,国有银行在总行层面的利益取向已逐渐趋于规范化和市场化。但由于层级过多,在这轮由政府推动的经济刺激运动中,大量分支机构以支持地方经济发展的承诺为代价,形成与热衷争夺金融资源的地方政府的合谋。

相比国有银行,近期中小银行流向政府项目的资金占比更大。中小银行的产权结构和市场地位决定了其与地方政府的关系更为紧密,因而也更易为后者控制。

此外,最近工信部和发改委连连发文,显示大量信贷涌入制造行业也在积累着重复建设的后果。从历史上看,信贷激增与企业重复建设问存在着一定的联系信贷激增往往会带来重复建设,而重复建设意味着项目回报率低,又往往会进一步引发不良贷款率的飙升

中国经济下行未见底,国有企业的盈利仍在恶化,财政税收的增长速度在过去几个月间也一路下降。申万证券预言,盲目跟随政府和国企项目发放贷款,坏账增加只是时间早晚问题。

票据空转风险

银行系统性风险的激增,还在于一部分信贷投向了非实体经济。证监会的一份数据显示,去年11月以来,票据融资大幅增长,今年3月末增速更达到182%,而同期企业生产、批发、零售、进出口增幅都呈大幅回落态势,充分暴露出票据融资并未全部进入实体经济,票据业务存在一定程度的空转风险,对此,5月18日,审计署公布的第3号审计公告称:由于一些基层银行审核把关不严一些企业利用虚假合同和发票办理票据贴现,部分贴现资金被存入银行谋取利差,而未注入到实体经济运行中。这不仅影响金融对实体经济增长的支持力度,虚增了银行存贷规模,也加大了银行系统性风险。

目前6个月票据贴现年利率约为1.8%,大幅低于同期基准贷款年利率4.86%这样,一些企业开票的目的并不是为了支付货款,而是为了贴现,拿到银行资金。”这对于缺少订单的企业来说,把信贷资金存入银行吃利息绝对是一笔安全且不菲的收入。“中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇说。

据申万证券的研究报告分析,今年1月,高达6600亿元的人民币信贷资金已经被企业转投定期存款或用于购买股票,占当月1.62万亿元新增贷款的40%。

而1到4月大陆票据融资增加1.6万亿元,占银行新增信贷的30%,是往年份额的6倍;同时今年一季度企业存款激增2.8万亿元,比去年同期居然多增了2万多亿元。

票据融资剧增的背后,带来了信贷行为与信贷结构的改变。即银行信贷规模增加的同时,证券投资占生息资产的比重上升,开始了泡沫经济的第一步。

除了存在银行账户上吃息以外,一小部分资金流向了资本市场和房地产市场。信贷飙升与股市行情以及房地产市场所谓的“小阳春”,在时间节点上是重合的。

“短则两到三年,长则三到五年,曾经困扰多年的银行坏账将卷土重来。”申万证券在一份研究报告中言称。

国有银行乐观

但对中国银行业表忧心重重的仅是一部分人,相当多的银行主管却表达了乐观。

中国工商银行行长杨凯生近日在北大演讲时用各个数据充分展示了对中国银行业的满意。

他称,2008年,中国银行业大规模地增加了拨备,在这种情况下,资本回报率仍然高达17.1%,比前两年都继续提升,银行业去年的税后净利润比上一年增长30.6%。

资产质量方面,去年一年,中国的主要银行不良贷款额减少了150亿元。“这就决定了中国的银行业在目前有能力,或者说有勇气可以继续支持中国实体经济的运行。”

拨备覆盖率方面,从2002年一直到2008年持续明显增加,去年达到了115.3%。杨凯生还提醒,不良资产是有价值的,最终不会损失得一分钱没有,100亿元不良贷款,可能会收回30亿、40亿元甚至更多,准备60亿、70亿元以上也就够了,但是现在中国商业银行不良资产的拨备覆盖率是115%,这一点表明了抗风险的能力,甚至表明了抵御未来不可预期风险的能力。

而针对银行贷款资金流入了股票市场的社会忧虑,中国银行董事长肖钢直接驳称,“我不这样看。中行也做过一些调查,一季度信贷总体而言,不存在钱都流到股市去,我们的调研不是这样说的。”

对于1~4月份的贷款增速出现波动,肖钢觉得也是比较正常,“因为一季度贷款比较多,很多企业都没有用完,到4月份的时候就不需要那么多贷款了,要慢慢用,这个还是比较正常的”。

或许受银行主管的乐观感染,中信证券认为,中国银行资产普遍健康,且经济预测明朗,风险完全可控。目前不需要像美国一样,对银行进行压力测试。

央行“走一步看一步”

主管货币政策的央行高层,没有国际信用评级机构的悲观,也没有国有银行主管的乐观。尚未复苏的宏观经济形势和宽裕的流动性并存,使得需要综合平衡的央行对货币政策取向感到进退维谷。

5月中旬,央行、银监会在京联合召开了货币信贷工作座谈会,以寻求政策方向的共识。一位接近央行的人士透露,对于下一阶段的货币信贷政策走势,会议的风向是不调整既有信贷政策,走一步看一步。必要时通过公开市场操作,短期内不会调整利率和准备金率。

对于今后货币政策,央行行长周小川的公开说法是“微调”。对于“微调”这个极其含糊的词语,交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟的解释是,在经济数据没有根本性好转之前,适度宽松货币政策的基调应该保持,但全球量化宽松的货币政策使未来通货膨胀的预期上升,货币政策应保持一定的灵活性和前瞻性。

财政部科研所所长贾康在接受采访中分析,从短期来看,央行高层主要的注意力还是要防止通货紧缩压力提升。因为1~4月份的CPI还是负的一点几,PPI是负的六点几。现在还没到政策出来以后就马上担心通胀的程度。

“从通胀情况看,投机资金也并没对国内其他商品的价格造成明显冲击。”宏源证券首席经济学家房四海认为,央行10月1日前不会收紧货币政策。

相反。信贷政策还存在向积极面调整的可能。中金的一份策略报告指出,根据历史经验,中国的货币政策有“易放难收”的特征。政府近日降低部分行业投资项目资本金,显示政府进一步稳固复苏势头的决心,使得相对宽松的货币政策得以持续。

贾康判断,到6月中旬至下旬,上半年基本数据,特别是龙头指标的大致模样已经可以估测出来,如果情况不妙,可能还会启动扩张预案。

一季度的信贷冲高后,4月和5月商业银行新增贷款规模出现了回落。但至于6月份,业内人士信心十足,一致认为由于6月份是二季度末,信贷肯定要“冲一下”。

宽松政策一时难以改变,惠誉的朱夏莲建议,为降低信贷风险,中资银行最重要的是要降低短期贷款比重,同时不要过分注重市场的占领。

编辑 王何畏 美编 虎妹