87150遇难人数统计艰难行进

严冬雪

汶川一代

87150——这是汶川地震近一周年时,死者及失踪者数字的总和。剧烈的地震波把他们抛向废墟,永久掩埋。今天,部分遗体仍然躺在殡仪馆无人认领,他们的亲人或许躺在另一个地方。

87000——向南去,新县城。对于老北川人来说,回不去的废墟才是他们心灵的故土;对从其他地方迁来的8.7万新北川人而言,新县城带来了机会和希望。

1500——1500多名北川县官员劫后余生,但他们承受着难以言说的压力。与平民相比,他们活着似乎需要更多勇气。

461——一批挂职者。挂职往往意味着“到基层锻炼,回来后等待提拔”。但这批干部是在非常时期、前往非常地区、接受非常任务,并不属于原有的选派计划之列。

230——这是再孕母亲的群体。她们在地震中失去了孩子,而在今天,希望即将重生。新生儿的到来与遇难的哥哥姐姐有着很大关联,包括可能会用他们的名字。

20——20对新人在废墟上举行了婚礼。白色的婚纱是对未来生活的期待,也代表着对逝者的祭奠。

2——三口之间被地震变成了两口之家。一年过去了,那些被地震夺去孩子的父母,是否能从伤痛中走出?

1——当死神在灾区肆虐时,他(她)出生了。他们中的不少人拥有了震生、震摇、车生或者篷生的名字。因为充当产房的,有帐篷、公交车或者板房。

1/2——他们在地震中失去了自己的肢体,折枝的花儿还能否绽放?

……

汶川地震已经过去一年。今天,我们缅怀逝者,关注生者,我们亦试图寻找一个生命和情感共同体。

他们曾经有共同的生与死,共同的泪与痛、悲与喜、爱与恨。

此前,他们是缺乏联系的个体;但在2008年5月12日后,因地震波的冲击而连在一起并被重塑。共同的命运感,把他们的生命烙上了同一印记。生与死,是这一代人无法逃避的命运——他们一起体会了生命面对自然时的脆弱和无助,另一面则呈现出光辉与尊严。

这就是汶川一代。

通过DNA确认死者身份异常艰难。国家人权行动计划已有相关保障条款

黑色的数字停留在2008年9月18日中午12点。官方确认,截至此时,汶川大地震共造成69227人遇难,374643人受伤,另有17923人失踪。

“现在还失踪的人数生还的希望已经很小,死亡和失踪人加在一起,超过8.7万人。”此后国新办举行的新闻发布会上,国家汶川地震专家委员会副主任史培军称。

直至汶川地震接近一周年时,官方给出的这个数字仍无变动。只有在历经劫难的山峦或平地之间,陆续添上了一座座新坟。

不少坟前依然空着——没有墓碑,或者任何标志。被水泥封存的,除遗体之外,还包括墓主的身世姓名。

生者正在试图改变这种“无名”的状况。2008年5月20日, “5•12”地震遇难人员身份识别DNA数据库就已经由民政部、公安部、卫生部建立。www.512DNA.cn——民间机构设立的“5•12汶川地震基因寻亲网”也随后开通。

但地震一年后的工作进度表明,事情比想象中的困难。成都辖区都江堰市市殡仪馆馆长刘良志告诉《中国新闻周刊》,馆内曾存放过134具地震死亡者的遗体,至今仍有69具无人认领。而在被领走的65具中,仅有39具是通过DNA认领成功的。

2008年5月16日,由成都市各大刑侦队派来的法医集中在都江堰殡仪馆,提取无名遗体DNA、保留遗物并编号。6月20日,成都市第三人民医院的医务人员在殡仪馆办公,统一提取成都所辖全部市县的遇难者家属DNA。

7月开始,有人比对成功。“第一批就送来了15个比对成功的通知。”刘良志告诉《中国新闻周刊》。随后的两个月里,不断有比对成功的通知出来。到了10月,公安部门打来的电话就越来越少了。

一名70多岁的老人,多次辨认无果。2008年12月,老人第11次辨认的时候,终于认出了照片中女儿衣服的一角。这件衣服的大部分地方都被血或其他东西染色了,仅余下摆的一条花纹清晰可见。5月11日晚,女儿到他家吃饭,穿的就是这件衣服。最终,DNA比对证实了他们的关系。

“另外,有些遗体从头到尾没人来找过。”刘良志说。这可能是遇难者已没有家属,或是家人至今不晓得他(她)的去向。

在成都市所辖12个县市的殡仪馆里,至今有约120位无名遇难者尚未确认身份。这些殡仪馆收到的大多是来自市区的遗体,不包括山区里大量无法运送、就地掩埋的遗体。这让刘良志等殡仪馆负责人非常为难——按规定,无名骨灰由殡仪馆保存超过一个月,馆里就会发布公告,仍无人认领的话,会集中掩埋。但地震这一特殊情况打乱了这一常规操作。

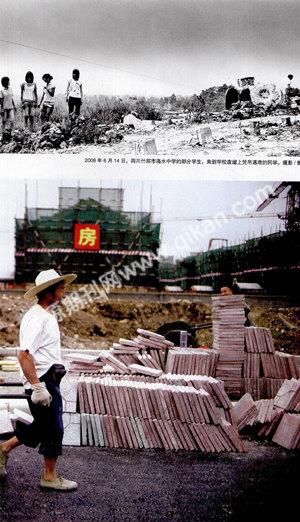

同样为难的人还包括四川省的地方官员。一方面是准确的遇难者数字,还包括异常敏感的学生死亡数字。

2009年3月8日,在位于梅地亚宾馆的两会新闻中心举行的全国“两会”新闻发布会上,有记者要求公布学生死亡人数。全国人大代表、四川省常务副省长魏宏回复:死亡人数的确定,须按照有关部委的规定进行,涉及的工作和过程都很复杂,需要对遇难者的遇难地点、基本信息、本人的情况等进行核实和查证。“因此在遇难者数字没有最终确定之前,对遇难学生人数也很难给出准确的数字。”

此外,更多的人开始对遇难人数统计仍未公布感到焦虑。于是有志愿者开始组织自行统计,他们采取走村串户的方式,挨家询问、确认遇难学生的姓名与信息。

在位于北京市草场地的一家艺术工作室里,志愿者们的“指挥室”里摆放着十几台电脑。墙壁上贴着大幅的四川地图和志愿者信息。“职业”一栏里,有来自全国各地的商人、IT人员、家庭主妇、僧人⋯⋯

2008年年终,参与过鸟巢设计的艺术家艾未未开始准备在慕尼黑的一个展览,作品跟死亡有关。这时他想起了在灾区看到的书包文具,“遍地都是,我想知道,是谁用了这些书包,他们叫什么名字。”艾未未说,这样的书包,至今仍摆在他工作室院内的桌旁。

但官方并无遇难学生的名单统计,艾未未的同事开始给四川省民政厅拨电话,得到的回复是:去问公安厅。但公安厅又说归民政厅⋯⋯到2009年3月13日,这一天里,艾未未和同事们总共打了150个电话,除了一位校长正面答复有两名遇难学生。其他的149个电话询问,均被以各种理由拒绝。

在中国《国家人权行动计划(2009—2010年)》中,有专门写到四川汶川特大地震灾后重建中的人权保障。其中“尊重遇难者,对地震中遇难和失踪人员登记造册并予以公布”一条被单独列出,与保障住房、就业、公共设施建设一起,位置明确。