浅析中学体育课运动负荷

李 红

体育教学是学校教育中的一个重要组成部分,是完成学校教育的一个重要环节,是关系到全校学生的身体健康的问题。合理安排课的运动负荷是上好体育课的一个重要环节,它关系到体育教学的任务,关系到学生的学习与健康,因而引起了大家的重视:怎样才算“合理安排”?

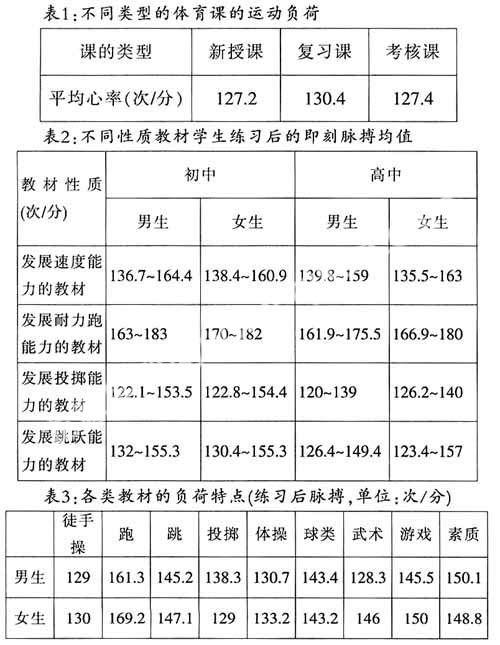

什么是体育课的运动负荷?适宜的运动负荷是体育课区别于文化课的一个重要标志,体育课的运动负荷在内容上有两个方面:一是课中练习对学生身体的影响;二是怎样安排一次课的负荷过程。安排课的运动负荷应根据人体机能的规律和人体内部和外部适应性规律。负荷安排的合理,不仅有助于发展学生身体,提高学生的学习与练习情绪,也有助于培养运动技能。众所周知,影响体育课运动负荷的因素很多。教材性质不同,运动负荷不同,不同性质的按其不同方式的组合,其运动负荷也不相同,课的类型不同,由于教学任务不同,其运动负荷亦不尽相同。(见表1、2、3)

实践证明,教学对象相同,教材性质相同,由于教学任务不同,其运动负荷亦不相同。即使是相同的教材,相同的练习强度和练习量,而对教学对象不同,都同样会引起不同的生理反应。此外气候条件、场地设备等教学条件不同,以及教师所采用的教学手段、组织教法不同,运动负荷也不能相同。

了解体育课的负荷过程,这样才能更好地安排每一次课的运动负荷,所谓体育课的负荷过程是指一堂体育课的负荷的发展变化趋势。体育课的负荷过程不仅有生理的,还有心理的、社会的因素。生理负荷过程不外乎有四种:高峰居中型,高峰偏前型,双高峰型,高峰偏后型。体育课的生理负荷变化根据在教学过程中的实践和参阅有关资料,认为是受多种因素的影响,但其中最主要的有以下几种:

1)课的类型:新授课、复习课、考核课是体育的三种最基本和常见的类型。课的类型不同,其负荷的变化也不相同,一般新授课的负荷较小,复习课的负荷较大,考核课的负荷居中,才能有利于学生的学习和练习。

2) 教材的性质与数量、静力性、力量性教材与速度性,耐力性教材的负荷应有明显的不同。

3)学生年级、年龄及生理变化规律的制约。不同的年级、年龄是不一样的,课的运动负荷安排也不一样。由于年龄年级的差异,初中体育课的运动负荷以出现高峰居中型为宜,而高中的体育课运动负荷以出现双高峰型为宜。体育教师怎样安排课的动负荷才算合理呢?

根据我从事体育教学实践的总结,对合理安排的体育课的运动负荷提出几点建议,也是必须处理好的几个具体问题。

1.正确地确定负荷性质。合理安排运动负荷,先要根据教材的特点和任务正确确定运动负荷的性质。倘若是学习途中跑则安排教学手段和负荷就应保证技术学习,能够取得最佳效果;倘若是发展跑的最高速度则跑的距离不能太短,否则处于加速度阶段就不能很好完成发展最高速度的任务,任务不明确,笼统地提出发展跑的速度,就难以做到有目的、有针对性地确定负荷的性质。

2.客观地确定练习强度,重复次数和间歇时间。练习强度要根据学生的技术水平确定。一般初中低年级学生的强度不宜太大,以后随着年龄的增长和技术水平的提高可以逐渐提高强度。合理安排间歇时间,使肌肉工作与休息交替进行是取得良好练习效果的必要条件。间歇时间的长短应根据负荷的性质和强度以及学生的训练水平确定。也受场地器材条件和班级学生人数的影响,教师应从实际出发,提高组织教学水平,合理分组以保证必要的练习重复次数和合理的间歇时间。

3.切实掌握不同练习强度下脉搏变化的数据材料,了解运动负荷外部数据和学生生理反应的关系及其恢复的时间。体育课的运动负荷,基层体育教师都是以脉搏跳动的次数变化来衡量的。学生在课中的脉搏跳动次数大多数体育教师认为初中生在140~160次/分为宜。高中女生140~160次/分,男生130~150次/分为宜,超过这数据运动负荷过大,少于则偏小。

4.认真研究体育课学生脉搏变化曲线的趋势。教师如果掌握了各项教材,在一定强度下学生脉搏反应的数据就有利于了解该课脉搏变化的一般趋势,从而有可能通过组织教学措施合理调节脉搏变化的幅度,控制负荷高峰出现的时间。

5.密切掌握课后的脉搏恢复情况。脉搏恢复的情况可以判断课的总负荷是否适宜,也可以了解该负荷对学生是否有利。研究学生日常的安静脉搏,还可以帮助教师掌握学生对体育课运动负荷的适应情况,以便在原有的基础上循序渐进提高运动负荷。◆(作者单位:江西省铜鼓中学)

□责任编辑:方 玉