爱莲居艺谭

萧 平

凡事大约都有机缘的。这里要说的并非我与画画的缘,而是对于近期所得的一幅画的缘分。所谓缘,当然有其偶然性,但也不乏必然的因素,那是你因为爱好而不停止追求的结果。

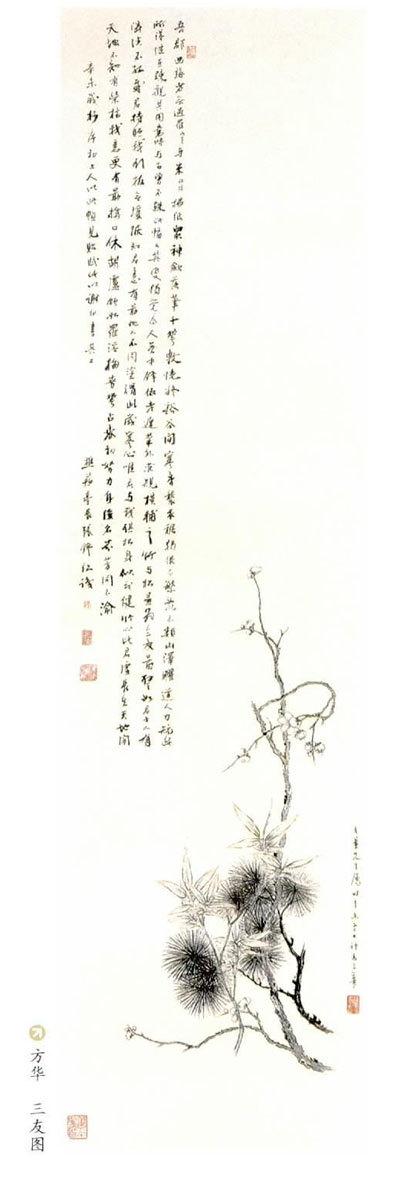

去年春,上海浦东书画拍卖会预展中,一件窄长条幅《三友图》引起了我的兴味。“三友”即松、竹、梅之谓,俗称“岁寒三友”。作者方华,是清代嘉庆年间的扬州和尚,上款“老姜”,是同一时期扬州金石书画家张锣的号。我因当天要返回南京,便委托一位上海友人代我竟投,底价不高,我出了四倍于底价的钱,总以为一定可以如愿了。第二天,接到上海来电,说那画被别人以六倍底价之值拍去。叹息之余,我急询得者为何方人士?答曰:不知。我茫然若失,这种感觉延续了很多天。

写到这里,必有人问:你为什么对那幅《三友图》如此留连难忘呢?我以为至少有如下两方面原因:其一,是出于我个人书画收藏的目标。所谓收藏目标,一定是因人而异的。要根据自己的实际情况(志趣爱好、研究项目和财力等)与市场艺术品现状,作出切合实际的比较选择,方能确定的。我祖籍扬州,有意写一本《扬州画坛三百年》,奉献给家乡。因此,收藏扬州三百年来画家作品,便成了我的目标之一。另外,由于对“禅”的兴味,引发了我对于僧人书画的收藏奢望。《三友图》出自扬州僧人画家之手,又是画赠另一扬州画坛高手,且有这一高手自书的长诗。可以说集二“美”于一身,这二美又皆为我的目标,所以爱之殊深也。其二,对于研究者而言,并不一定非要占有原物的,清晰的照片、印本,甚至详细的著录,都能够作为研究的依据。而那次拍卖会,除简单的目录外一概全无,我又主观以为可以拍得,只是草草观览,没作任何记录。事后想起,总为失去品评研究的机会而懊恼。

今年夏天,几位书画收藏者小会石城,我无意中说出对那幅画的遗憾,北京一位友人问道:“是画仅一角,上有长题的窄条吗?(存疑)那是我买下的。”“你知道那画的意义吗?”我问。“我并不知其作者为谁,只觉得章法很特别。萧先生喜欢,我可以割爱。”他答道。这真是缘分啊!我大喜过望。“山穷水尽疑无路,柳暗花明叉一村”这旬古诗,正可形容当时我的心境。

现在,《三友图》已经从北京的文雅堂带到南京的爱莲居,灯下展读,似有无尽的快乐。作者方华,自谓“种香僧”,似乎极吝啬自己的笔墨,四尺条幅上,画面仅占四分之一的位置。画好不在于墨多的,郑板桥有旬谓:“敢云少少许,胜任多多许。”此图足可当之。图中,松、竹、梅,各取一枝,参差交错,自幅面右下端,向左、向上伸展着,造就整体的气象和生机。竹在前,用双钩法,具清朗疏秀之姿;梅居其中,挺而上,并侧出一分枝作回旋俯首状,与松竹相呼应;松处在最后,浓枝密叶复加以渲染,衬托着梅和竹。简单的折枝花木,由于作者的匠心经营,不但画面丰富多姿,更注入了蓬勃的生命甚至高洁的人格。试看张镠题于左上的诗句:“……谓此岁寒心,唯君与我俱;松身似我健,竹心比君虚;长生天地间,不知有荣枯;我意更有勖,掩口休胡卢;愿如罗浮梅,著华占春初;努力身后名,芬芳同不渝。”他借松竹梅的高洁性格,比之方华与自己,“岁寒三友”即是这画坛二友的化身。诗的最后说到“身后名”,使我想起林散之老师生前时时向我提起要修“身后名”的话语。是啊!艺坛前贤是一面镜子。这对当前某些不择手段,力争时誉的热潮,不是一个绝好的对照吗?这是这件佳作画外的意义。

中国画的笔墨之争,是现时画坛的一个焦点,赏画便不能不涉及笔墨。张镠诗中说此图“中锋防老迟,笔外求规模”。老迟指陈洪绶,他以遒劲高古的双钩独出风神,自具一格。该图梅竹的勾勒,取法接近,遗风可见。但其笔墨又何止于陈氏呢?华新罗的飘逸而不是沉雄的笔锋、棉里针般的似断而意连的线,汪士慎的真朴,金冬心的稚拙,无不包罗其间,却叉不是各家笔墨的杂陈,而是和谐、自然,天衣无缝,浑然一体。它是简洁的,却含着丰富的变化;它是隽秀的,却不乏朴拙和深沉;它是传统的,却具备这清新的创造。这样的笔墨,可以让你上溯千百年的画史,可以让你享受造物人格化的风神,可以让你窥探作者的性格特征和心灵追求。这样的笔墨,是头等的好东西,是可以玩味不尽的。当然不会等于零!

《三友图》作于辛末,即清嘉庆十六年,公元1811年,距今190个春秋。此后72年成书的《扬州 画苑录》(汪鋆编著)称方华“超逸绝尘,无纤毫素笋气”,叉说“扬州僧画,道济而外,此为之冠”。道济即大画家石涛和尚,这个评价是很高的。不知为什么,方华之名不显,是其不求闻这,抑或作品流传甚少?画坛高手,历来有冷热之分的,我则更重于冷名头的妙作,这种发现,将能对画史作有益的补充。

朱光潜先生在1932年所作《谈美》第十五章《慢慢走,欣赏啊!》中写道:“‘觉得有趣味,就是欣赏……欣赏也就是‘无所为而为的玩索。在欣赏时人和神仙一样自由,一样有福。”是啊!欣赏是一种精神的自由驰骋,是一种莫可名状的享受。这一享受过程,看似无所为而实无不所为。

一幅画,引起我诸多的联想,生发出无限的感概。我与画,真有着不解的缘分啊!