杂交籼稻新品种(组合)比较试验

汪舍古 汪成法

摘要通过杂交籼稻新品种(组合)比较试验,结果表明:华优18、新ⅡA/蜀恢202、华ⅠA/龙恢11等品种(组合)具有生育期适中、熟期转色好、抗性好、产量高等特点,是比较理想的替代品种,适宜在开化县种植。

关键词杂交籼稻;品种比较;产量;性状

中图分类号S511.037文献标识码A文章编号 1007-5739(2009)01-0183-02

为了对杂交籼稻新品种(组合)进行综合比较,鉴定其在开化县生态条件下的适应性、抗逆性和丰产性,筛选出适合开化县种植的杂交籼稻新品种(组合),特进行本试验。现将该试验结果总结如下。

1材料与方法

1.1试验材料

参试品种(组合)共11个,分别为华优18、新IIA/蜀恢202、华IA/龙恢11、农华优678、D62A/蜀恢781、冈优803、协优2204、浙辐优6号、浙辐优6-79、汕优63、两优培九,其中对照品种(组合)为汕优63(CK1)和两优培九(CK2)。

1.2试验设计

共设11个处理,即每个品种为1个处理,采用随机区组排列,设3次重复,小区面积13.33m2,其中小区长4.52m,宽2.95m,每小区栽插 288 丛,栽插行株距为27cm×20cm,单本插,各小区间留30cm操作行,四周设同品种(组合)保护行,所有参试品种(组合)同期播种。

1.3试验概况

本试验设在开化县音坑乡山底村,前作为油菜,土壤为砂壤土,肥力中等、均匀,地势平坦,排灌条件好。采用旱育秧,秧床为油菜地,两犁两耙,有机肥作底肥,施进口三元(N、P、K)复合肥30~50g/m2,壮秧剂75g/m2,种子采用25%施百克浸种,10%吡虫啉拌种,播种期为5月24日,秧田播种量为20g/m2;播后第2天用17%幼禾葆除草,移栽期为6月11日,秧龄为18d,移栽后7d用17%幼禾葆除草,防治病虫害4次,其他肥水管理力求与大田一致。

1.4气候情况

秧苗期气温特高,平均气温25.1℃,比常年偏高3.3℃;移栽后,气温持续偏高,雨量偏少,田间共降雨量为426.7 mm,比常年减少114.6mm,日照偏少,总日照时数为562.8 h,比常年同期减少197.6h,对水稻分蘖、孕穗有一定影响;成熟收获期天气晴好,有利于收获。

2结果与分析

2.1产量表现

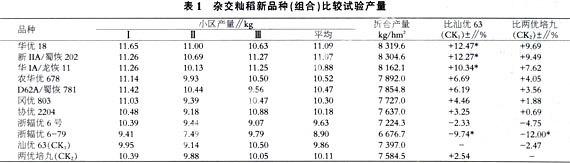

参试品种(组合)产量在6 676.7~8 319.6kg/hm2,根据产量结果分析,所有参试品种(组合)与汕优63(CK1)比较,华优18、新IIA/蜀恢202、华IA/龙恢11等3个品种增产差异达到显著,与两优培九(CK2)比较,所有参试品种增产差异均不显著;浙辐优6-79比汕优63(CK1)、两优培九(CK2)减产,差异均达到显著,浙辐优6号比汕优63(CK1)、两优培九(CK2)减产,差异不显著(见表1)。

2.2全生育期

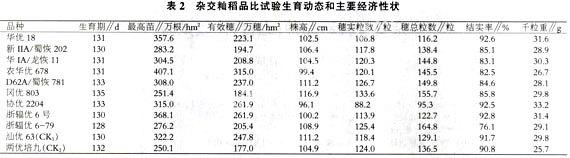

参试品种(组合)全生育期变幅为128~135d,浙辐优7-69生育期最短,比汕优63(CK1)短2d,比两优培九(CK2)短4d;冈优803生育期最长,比汕优63(CK1)长5d,比两优培九(CK2)长3d(见表2)。

2.3经济性状

各参试品种(组合)的有效穗变幅为184.1~315.0万穗/hm2,差异较大,除两优培九(CK2)177.0万穗/hm2外,最低为冈优803,最高为农华优678;成穗率变幅为62.37%~83.14%,最低为华优18,最高为协优2204;穗总粒数变幅为95.3~164.8粒,差异较大,最低的为协优2204,最高的为浙辐优6-79;结实率变幅为76.1%~92.8%,只有浙辐优6-79结实率低于80%,其他参试品种(组合)均在80%以上;千粒重变幅为25.7~33.2g,除两优培九(CK2)外,农华优678最低,协优2204最高(见表2)。

2.4品种(组合)评价

2.4.1华优18。平均产量为8 319.6kg/hm2,居所有参试品种第1位,比汕优63(CK1)增产12.47%,差异达显著水平,比两优培九(CK2)增产9.69%,差异未达显著。全生育期131d,比汕优63(CK1)长1d,比两优培九(CK2)短1d。该品种分蘖较强,成穗率偏低,熟期转色好,结实率高,千粒重高,具有一定的生产优势。具体经济指标:成穗率62.37%,穗总粒数116.2粒,结实率92.6%,千粒重31.6g。建议可安排小面积示范。

2.4.2新ⅡA/蜀恢202。平均产量为8 304.6kg/hm2,在区试中处于第2位,比汕优63(CK1)增产12.27%,差异达显著水平,比两优培九(CK2)增产9.49%,差异未达显著水平。全生育期130d,生育期和汕优63(CK1)相仿,比两优培九(CK2)短2d。该品种穗大粒多,结实率较高,具有一定的生产潜力。具体经济指标:分蘖率626.15%,成穗率68.75%,穗总粒数138.4粒,结实率85.1%,千粒重28.9g。建议可安排小面积示范。

2.4.3华IA/龙恢11。平均产量8 162.1kg/hm2,在区试产量处于第3位,比汕优63(CK1)增产10.34%,差异达显著水平,比两优培九(CK2)增产7.62%,差异未达显著水平。全生育期131d,比汕优63(CK1)长1d,比两优培九(CK2)短1d。该品种分蘖率较强,穗大粒多,千粒重高。具体经济指标:分蘖率718.55%,成穗率68.57%,穗总粒数144.8粒,结实率83.1%,千粒重30.3g。建议安排生产性试验。

2.4.4农华优678。平均产量7 892.0kg/hm2,居区试产量第4位,比汕优63(CK1)增产6.69%,差异未达显著水平,比两优培九(CK2)增产4.05%,差异未达显著水平。该品种熟期转色较好,分蘖率强,成穗率偏低。具体经济指标:分蘖率784.04%,成穗率77.38%,穗总粒数145.5粒,结实率82.5%,千粒重26.7g。建议安排生产性试验。

2.4.5D62A/蜀恢781。平均产量7 854.8kg/hm2,居区试产量第5位,比汕优63(CK1)增产6.19%,比两优培九(CK2)增产3.56%,差异均未达显著水平。该品种分蘖率较低,抽穗整齐,成穗率偏低,穗长粒多。具体经济指标:分蘖率625.44%,成穗率77.01%,穗总粒数149.8粒,结实率84.6%,千粒重28.1g。建议继续安排试验。

2.4.6冈优803。平均产量7 727.0kg/hm2,居区试产量第6位,比汕优63(CK1)增产4.46%,比两优培九(CK2)增产1.88%,差异均未达显著水平。该品种分蘖率低,有效穗低,叶姿挺直,产量较低。具体经济指标:分蘖率544.62%,成穗率73.21%,穗总粒数155.7粒,结实率85.8%,千粒重29.8g。建议继续安排试验。

2.4.7协优2204。平均产量7 637.0kg/hm2,居区试产量第7位,比汕优63(CK1)增产3.25%,比两优培九(CK2)增产0.69%,差异均未达显著水平。该品种植株较矮,穗小粒少,产量低。具体经济指标:分蘖率707.69%,成穗率83.14%,穗总粒数95.3粒,结实率92.5%,千粒重33.2g。建议继续安排试验。

2.4.8浙辐优6号。平均产量7 224.3kg/hm2,居区试产量第10位,比汕优63(CK1)减产2.33%,比两优培九(CK2)减产4.77%,差异均未达显著水平。该品种植株较矮,分蘖率强,穗头较小,熟期转色较差,产量低。具体经济指标:成穗率71.15%,穗总粒数122.7粒,结实率92.8%,千粒重31.4g。建议淘汰。

2.4.9浙辐优6-79。平均产量6676.7kg/hm2,居区试产量末位,比汕优63(CK1)减产9.74%,比两优培九(CK2)减产12.00%,差异达到显著水平。该品种分蘖率低,有效穗数低,成穗率偏低,结实率低,产量低。具体经济指标:分蘖率579.34%,成穗率74.36%,穗总粒数164.8粒,结实率76.1%,千粒重29.1g。建议淘汰。

3结论

通过本次新品种(组合)区试,综合各方面的农艺性状,认为华优18、新ⅡA/蜀恢202、华ⅠA/龙恢11等品种具有生育期适中、熟期转色好、抗性好、产量高等特点,是比较理想的替代品种,适宜在开化县种植。

4参考文献

[1] 史加银.安庆市2006年杂交中籼稻新品种(组合)比较试验初报[J].现代农业科技,2007(4):71-72,74.

[2] 倪社教.杂交晚籼稻新品种比较试验[J].安徽农学通报,2007(4):120.

[3] 盛敏宽,刘红胜.2007年安庆市杂交中籼稻新组合试验报告[J].现代农业科技,2008(13):189-190.

[4] 张运根,殷耀来,陈英华,等.杂交中籼稻新品种(组合)比较试验初报[J].安徽农学通报,2004(1):25-26,33.

[5] 陈明英.优质杂交稻新品种比较试验初报[J].耕作与栽培,2005(4):40,65.

[6] 陈春花.杂交稻新组合比较试验[J].中国农技推广,2003(4):26.

[7] 苏昌龙.不同超级杂交稻品种比较试验初报[J].耕作与栽培,2006(2):24-26.

[8] 蔡汝翠,于学萍.15个优质杂交稻新组合的品种比较试验[J].农技服务,2008(6):6,10.

[9] 邵家荣,陈明新,王吉友.两系杂交水稻新组合品种比较试验[J].垦殖与稻作,1999(2):8-9.

[10] 刘成周,王祥.杂交双晚籼稻组合比较试验[J].安徽农学通报,2005(S1):52-53.

[11] 戴思全.2007年太湖县杂交中籼稻新品种(组合)比较试验初报[J].安徽农学通报,2008(14):30,130.

[12] 张启生.杂交水稻新品种(组合)筛选试验[J].现代农业科技,2006(9):104-105.

[13] 梁庆平,黄少军.杂交水稻新品种比较试验[J].现代农业科技,2006(9):92,94.