试题信息该带学生走向何方

黄振英

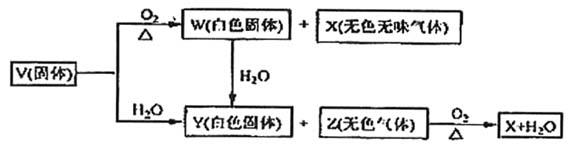

【例1】(第27题)试题的内容:V、W、X、Y、Z是由周期表中1—20号部分元素组成的5种化合物,其中V、W、X、Z均为两种元素组成,上述5种化合物涉及的所有元素关系如下:

(1)5种化合物分别是V______、W______、X______、Y______、Z______。

(2)由上述5种化合物中2种化合物反应可生成一种新化合物,它包含了5种化合物中的所有元素,生成该化合物的化学方程式是____________________________ 。

(3)V的电子式是______________。

【评析】题中有两条主干信息,要解题就要先根据这两条主干信息推断出未知的5种化合物。以V+H2O→X+Z(无色气体)为突破口,学生很容易想到V是Na2O2或CaC2,再利用Z+O2→W+H2O这一信息,考生不难推出V应为CaC2。但另一主干信息V+O2→W+X,却把考生推入了迷宫,使考生感到迷茫与困惑:CaC2跟O2在加热条件下能反应吗(中学教材中从不提及)?若能,产物是什么?再看题中的另一信息:Z+O2→的反应,按前面的推断Z应为C2H2,C2H2跟O2反应生成水和二氧化碳反应条件通常写“点燃”而不写“△”。两处信息使考生的思维产生了混乱:V若是CaC2,题给信息中的两处转化关系又不能确定是否符合,V不是CaC2又是什么?许多考生推了几遍还是不能确定V物质是什么,就是受这两处转化关系的影响。

这道试题赋分15分,解题的关键是正确推断V物质,但试题的两条主干信息间出现干扰,给考生正确判断V物质带来了很大的困难。从考试的规则看,试题中提供的信息是考生答题的依据,对考生的思维应起到正确的导向作用,但题中的两处信息,使考生在推断和检验时都产生困惑,没有起到正确的导向作用。

【例2】(第28题)试题的内容:取化学式为MZ的黄色粉末状化合物进行如下实验。将MZ和足量碳粉充分混合,平铺在反应管a中,在b瓶中盛足量澄清石灰水,按图连接仪器。

实验开始时缓缓通入氮气,过一段时间后,加热反应管a,观察到管内发生剧烈反应,并有熔融物生成。同时,b瓶的溶液中出现白色浑浊。待反应完全后,停止加热,仍继续通氮气,直至反应管冷却。此时,管中的熔融触物凝固成银白色金属。根据以上叙述回答问题:

(1)元素Z是______________:

(2)停止加热前是否需要先断开a和b的连接处?为什么?

______________;

(3)反应管a中发生的所有反应的化学方程式是____________________________;

(4)本实验的尾气是否需处理?如需处理,请回答如何处理;如不需处理,请说明理由。___________________________。

【评析】这是一道实验题,题中有一个非常显眼的信息——黄色粉末状化合物,它会把考生的思路引向先推断该黄色粉末是什么,再分析反应原理来完成有关问题。综合中学教材及试题信息分析,考生只能推出Z应为氧元素,而不能确定MZ到底是何物,因此考生无法写出C中发生的所有反应的化学方程式。但看了参考答案,才知道不要求推断MZ的化学式,而用MO来表达。这很反常规。如果试题中没有特别说明,考生一般按常规答题,即先推断MZ的化学式,再用其化学式写化学方程式,从考生反映的情况看,他们普遍不能走出常规而认为MZ像是Na2O2,就是受到“黄色粉末状化合物”这一信息误导。如果说这一信息是专门为了考查考生个性、拉开区分度而设计的“大陷阱”,那这个“陷阱”不仅不利于考生能力的发挥,甚至还会将一批意志坚强、富于攻关精神的考生埋葬掉,这不利于高校选拔人材。试想:若题中没有“黄色粉末”这一信息,可能会有一些考生大胆地跳出常规,张扬个性,用MO来书写化学方程式。

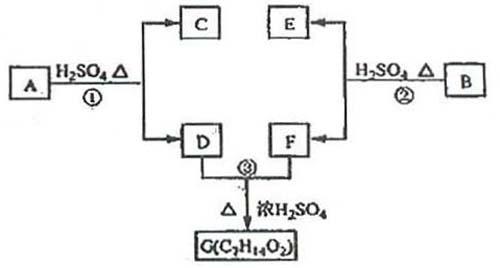

【例3】(第29题):A、B、C、D、E、F和G都是有机化合物,它们的关系如下图所示:

(1)化合物C的分子式是C7H8O,C遇FeCl3溶液显紫色,C与溴水反应生成的一溴代物只有两种,则C的结构简式为____________________________;

【评析】这是一道有机推断题,根据C的分子式和C的性质,考生不难推出C为甲基苯酚,难点在于推断C物质的结构简式。按中学教材及大纲要求,依据题中的信息“C跟溴水反应生成的一溴代物有两种”进行推断,则C应为邻甲基苯酚,但参考答案却为对甲基苯酚。出现如此差异,根源在于信息不明朗,指向不明确,导致考生对信息的理解与命题者的想法不一样。考生依据高中教学内容和要求,理解为C跟溴水反应时,发生在邻对位上,当生成的一溴代物有两种时,甲基应在邻位上(即溴在4位和6位上取代),故推断的结果是邻甲基苯酚;而命题者的本意却不是这样,可能是指“若苯环上的H都能被溴原子取代则生成的一溴代物有两种”或者是别的。总之,该关键信息不明朗,使许多考生失分。

高考,是国家选拔人材的最高级别、最严肃的考试,试题的设计应该依据教学大纲和考试大纲要求,试题中给出的信息应符合考生的认知能力并利于考查考生的多种能力。这三道试题所给的信息中有些超出了高中教材的内容和教学要求,有些严重地误导了考生的思路,有些不够明朗、准确,使考生难以把握正确的思路,感觉到题目偏、难、怪,即使做了也没有把握,较难考查出考生的真实水平,不利于高校选拔人材。