关于“90后”高中女优等生与女中等生心理健康状况对比研究

潘 敏

【摘 要】本文用1975年修订的《精神症状自评量表》(简称SCL—90)为测量工具,分别对120名“90后”高中女优等生和120名女中等生的心理状况进行问卷调查,通过结果对比,分析当前“90后”高中女优等生的心理健康状况及心理问题产生的原因,进而提出对“90后”高中女优等生进行心理健康教育的几点举措。

【关键词】心理健康 “90后” “优等生” “普通生”

一、问题的提出

根据学生的思想道德水平和学习状况的差异,我们往往把学生分为三类:优等生、中等生、后进生。优等生一直都是父母、学校、社会所偏爱的学生。首先,他们成绩优秀,其次,思想活跃,学习活力足,再次,社会工作活跃,全面发展,突出特长;中等生是指在一个班级中学习处于中等水平,而品行等方面又表现平平的学生;后进生是指学业成绩不好或思想品德不良或两者兼而有之的学生。现在的高中生按照年龄推算,基本上都出生于1990年以后,这也意味着,高中是“90后”学生的天地。?他们出生于上世纪90年代,伴着中国经济的腾飞而成长;他们享受着父母的关爱、时代的娇宠;他们拥有前所未有的物质和精神条件:手机、电脑、品牌服饰、NBA、宽带、报刊电视、美国大片、QQ、“火星文”……人们将这特殊的一代冠以“90后”的称号。那么,“90后”高中女优等生到底是怎样的一个特殊群体?他们的心理健康状况到底如何?笔者于2008年9月对铁岭市四所高中120名“90后”高中女优等生和120名女中等生进行了心理健康状况问卷调查及访谈调查,仅对“90后”高中女优等生的心理健康状况及教育措施进行了研究。

二、实验过程与数据呈现

本调查采用SCL—90量表,它是由Derogatis,L.R.于1975年编制,包含90道题十个反映心理疾病症状的因子,如躯体化、强迫、人际关系、敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性等,涉及感觉、情感、思维、意识、行为直至生活习惯、人际关系、饮食睡眠等方面。“SCL—90”心理健康调查采取5级记分。“0”表示“从无”,“1”表示“轻度”,“2”表示“中度”,“3”表示“相当重”,“4”表示“严重”。分数越高表示症状越严重。笔者共发出问卷240份,收回有效问卷240份,其中,“90后”高中女优等生120份;女中等生120份。

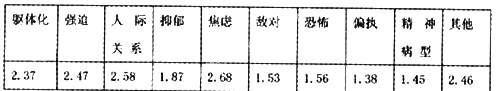

1.对“90后”高中女优等生进行的测试

(1)总均分:2.04;阳性项目数:64;阴性项目数:26;阳性项目均分:2.54。

(2)因子分:

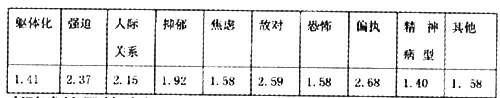

2.对“90后”高中女中等生进行的测试

(1)总均分:1.79;阳性项目数:68;阴性项目数:22;阳性项目均分:2.17。

(2)因子分:

三、对测试结果的分析

1.结果

从上述数值对比中我们可以分析出“90后” 高中女优等生和女中等生的心理健康状况信息:

(1)“90后”高中女优等生和女中等生心理健康状况基本良好

这一测量结果出乎我们的意料,“90后”高中女优等生的总均分为2.04,“90后”女中等生的总均分为1.79。以前一些资料显示,“90后”高中学生大多数属于独生子女,特殊的家庭教育、特殊的出生时代造就了他们特殊的心理状况,有突出和众多的心理问题。然而,调查显示“90后” 高中女优等生和女中等生心理健康状况基本良好。

(2)“90后”高中女中等生有偏执敌对倾向

数据显示,“90后”女中等生有偏执敌对倾向,分值为2.68、2.59。

(3)“90后”高中女优等生的焦虑水平偏高

数据显示,“90后”高中女优等生的焦虑的分值较高,状况比较明显,是带有普遍性的问题。

(4)“90后”高中女优等生人际交往存在困惑

数据显示,“90后”高中女优等生人际敏感的总均分为2.58,“90后” 高中女中等生为2.15,说明人际交往方面要略好于“90后”高中女优等生。

(5)“90后”高中女优等生和女中等生的强迫症状存在

数据显示,“90后”高中女优等生和女中等生均有强迫倾向,特别是“90后”高中女优等生的分值偏高一些,说明“90后”高中女优等生的强迫倾向更为突出。

2.原因分析

(1)注重心理健康教育和自我心理教育

近年来,各高中普遍开展心理健康教育,配备了专职心理健康教师,设立了心理咨询室,同时,许多家庭也比较重视孩子心理方面的教育与调试,加之90后的大学生们具有极丰富的信息量,包括心理健康方面,这些都提高了高中学生的心理承受能力与自我调节能力,学生心理健康素质普遍得到了提高。

(2)过度在意考试结果

“90后”的高中学生大多数是独生子女,可以说是抱大的一代,“6+1”的家庭模式养成了他们特殊的心理素质。一般来说,如果受到外界强烈的刺激或持久的精神压力很容易产生心理疾病,加之高中阶段的女孩心理成熟得早,她们自尊心强,要面子,学习压力使她们长期处于冲突与痛苦之中;课程负担过重、学习方法有问题、精神长期过度紧张也会带来压力;另外,出现焦虑的优等生基本都抱有一个共同的想法——“考试失利后,这几年的书就白念了,面子上也过不去”,甚至有些症状严重的优等生居然动了“弃考”的念头。相比中等学生,优等生往往被寄予更高的期望,成绩的优势也使他们对自己提出了更高的要求,因此,太想在考试中胜出,不愿输给别人的心态反而使他们不能正视考试、正视失败。他们紧张、焦虑是因为他们总想着成功,害怕失败,根源在于太在意结果。

(3)青春期的骚动,家庭的溺爱

90后高中学生多数是独生子女,他们正处于青春期,普遍得到了家庭的娇惯和宠爱,衣食无忧,他们追求民主、有热情,力争尊重和权利,自主意识和自我认知能力强,但也崇尚自我,说一不二,不太考虑别人,个性张扬,缺乏责任心。有些90后缺乏挫折锻炼,逆反心理特别强,所以,他们有时显得叛逆和敌对。

(4)理想水平有差异

“90后”高中女优等生不仅有强烈的成才愿望,目标明确、充满自信,更加有理性的认识,她们的视野更开阔、理想更远大;而“90后”女中等生的理想不如“90后”高中女优等生远大和明确。她们常常目标不明确,没有远大的抱负,处于迷茫之中,完全没有为了实现理想需要付出艰辛努力这样的意识,所以,“90后”女中等生要比“90后”高中女优等生更加敌对与偏执。

(5)沉重的学习负担,人际交往实践相对较少

由于高中阶段“孤军奋战”式的学习方法,使“90后”高中女优等生注重学习,没有时间人际交往;又由于学生中有相当比例的独生子女,很多学生不善于和他人相处,缺乏必要的经验和技巧。而“90后”女中等生她们学习成绩相对“90后”女优等生差,她们用在人际交往的时间和思考人际交往方面问题比较多,这也客观上提高了她们人际交往的能力。

(6)望子成龙心切,对孩子要求严格

很多孩子从呱呱坠地开始,几乎每一步路都是在家长的搀扶和铺垫之下走出来的。由此,这些孩子们形成了一种思维定式,一切都父母说了算,按照父母的指示办,甚至他们的未来都是被父母规划好了的,父母对他们寄予了很高的期望,对她们各方面要求都非常严格,他们似乎必须按照父母的要求去做,致使他们做事规范、谨慎小心,养成一些无意义的想法和行为,来缓解内心的压抑和对父母的不满。所以,“90后”高中女优等生和女中等生普遍具有了他们这一代特殊时代印记——强迫倾向。

四、对“90后” 高中女优等生进行心理健康教育的有效举措

心理健康教育已被国家教委明确纳入为中学生德育的重要组成部分,如何对“90后”高中女优等生开展心理健康教育必然成为高中德育改革的新话题。

1.正确定位,悦纳自我

“90后”高中女优等生要正确地定位自己只是一个“平凡人”,无论取得过怎样的荣誉,都已经过去了。人应该向前看走好每一步,唯有基础扎实了,才能不怕风吹雨打。如果理想和目标订得过高,难以达到自己的期望值,就会产生不良心理。 不要总是要求自己十全十美,总是同自己过不去,只有把将来放下了,才能发挥出应有的水平,真正做到不留遗憾。要学会高兴地接纳自己,正确地定位自己。

2.自我减压,平和心态

当今的社会因与国际接轨,越来越趋向于全球化,竞争日益激烈,高中学生也不能例外。高中同学之间的暗暗较劲,考名校的高目标更使人人自危。生活在这样一个紧张的氛围中久而久之,总有力不从心的一天,压力太大。而她们头上的三座大山——家庭、学校、社会,不允许他们休息,他们能做的只能是硬着头皮坚持,为了梦中的高等学府拼搏再拼搏!另外,尖子生由于一直都被鲜花和赞美所包围,她们好胜心太强,对分数分分计较,对排名名名必争,当周围出现比自己优秀的人时,就会心理不平衡。优等生不要把高考当作生命的全部或唯一,要认识到升学考固然重要,但万一失败,生活还得继续,还有别的路可走。所以,老师和家长要教会她们用平和的心态去面对学业,教导她们有一颗容纳的心,轻松愉快地学习和生活,形成光明正大的竞争心态。

3.增强抗挫能力,融入社会

现在的“90后”高中女优等生在家都是“小公主”、“小王子”。她们成绩优秀,父母更是千依百顺。这样的学生缺乏顽强的意志和坚强的性格。今后难以面对漫漫人生路上的风风雨雨。很多家长和老师每当碰上她们犯错误时,不是一笑置之,便是温言慰之。理由是这类孩子自尊心强又懂事,师长的批评会让她们受不了。其实有错必究不仅能纠正学生的认识,也能锻炼他们心灵的受挫能力。所以,老师和家长要鼓励她们加强自身抗挫折能力的培训和锻炼,比如,说多参加社会实践活动,融入社会,注意多与乐观开朗的同学交往,不能一心扑在读书上。

4.生活丰富多彩,兴趣广泛

学习与娱乐合理地结合起来,反过来更能促进学习的进步。“90后”高中女优等生要将学习之余的时间用在自己感兴趣的事物上。培养健康的兴趣爱好是受益一生的事情,可以调节情趣。

另外,学校也可以通过开展军训、社会考察、参观访问等形式,磨练学生克服困难的意志,提高他们适应社会环境的能力。实践证明,学校应鼓励学生开展各种有益的社团活动,让学生通过参与社会活动和社团活动,和更多的人交往,在交往中建立良好的人际交往能力。

5.学校、家长共同施教

为了防止学生心理障碍的发生,各高中应充分利用各种传播媒体广泛宣传,如设立心理健康教育的专题版报,成立心理健康教育校刊等。校内外的各种传播媒介在影响学生健康成长方面起着潜移默化的作用,因此,在校园里广泛宣传心理健康与成才的关系,唤起“90后” 高中女优等生对优化心理素质,提高心理健康水平的自觉要求,形成人人关心心理素质,个个重视心理健康的氛围,以此创设一个和谐、轻松和愉快的心理成长环境。

学生的心理压力和心理问题不仅来自学校也来自家庭。家长本身不健全的人格或不健康的心理、不恰当的教养方式、不和谐的亲子关系都会直接引起学生的心理问题,影响学生的心理健康。而大部分家长还未意识到这一点,没有心理教育意识。据此,学校心理健康教育应延伸到家庭中去,建立网络家长学校,采取“家长与学生同时接受教育”的策略,提高家长的心理教育意识和自身的心理素质,共同关注学生的心理世界,一起梳理学生的心理困惑,确保学生的心灵健康地发育。

6.心情愉悦,积极稳定

长期以来,社会对优等生方方面面尤其是学习成绩的期望值比较高,而优等生在学习上不可能一帆风顺,一旦受到挫折,达不到家长和教师的期望值,往往会受到指责。不少优等生通常因为不能正视挫折而引发大的情绪波动。“90后” 高中女优等生要使自己愉快、乐观、开朗、满意等积极情绪状态占优势,能适度地表达和控制自己的情绪,喜不狂,忧不绝,胜不骄,败不馁,谦而不卑、自尊自重,在社会交往中既不妄自尊大,也不退缩畏惧;对于无法得到的东西不过于贪求,争取在社会允许范围内满足自己的各种需要;对于自己能得到的一切感到满意,心情总是开朗的、乐观的。

总之,在应试教育的巨大阴影和“人才=高分”的公认标准的唆使下,人们吹捧高分,“一好百好”,却忽视了孩子的心理健康素质的锻炼与培养!通过以上六种举措,学校和家长要维护和提高“90后”高中女优等生的心理健康,使他们能够身心健康,更上一层楼!

参考文献:

[1]王登峰,张伯源.大学生心理卫生与咨询.北京大学出版社,1995,12.

[2]张大均.教育心理学.人民教育出版社,2001,6.

[3]宋宁.高中生心理自护.希望出版社,2007,1.