传统产业工人阶级的“消解”与“再形成”

刘建洲

内容提要 中国的传统产业工人阶级在社会主义国家市场转型的“第二次大转变”过程中,朝着两个方向分化:一是成为劳动力市场中的被雇佣者;二是成为下岗、失业者。相对于计划经济体制时期的工人阶级的身份而言,前者意味着工人阶级的“再形成”;后者则指向工人阶级的“消解”。本文从历史社会学的角度,对这一过程予以了初步的回顾:国有企业的再造引发了传统产业工人位置的结构性变化;新工厂政体的打造(尤其是劳动关系制度)对传统产业工人阶级再形成具有深刻影响;市场转型使得传统产业工人阶级在不同维度上,经历了一个阶级再形成的过程。当然,社会主义的市场转型与西方国家从前资本主义向现代资本主义社会的转型存在较大的差异,不能套用经典理论来解释当前工人阶级再形成过程;但是,这种全然不同的工人阶级再形成实践,也为推动工人阶级形成理论的进一步发展,提供了新的灵感、问题意识与动力源泉。

关键词 传统产业工人 “第二次大转变” 身份 阶级消解 阶级形成

〔中图分类号〕C912 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2009)06-0176-10

1978年之后的经济体制改革,使计划经济体制时期形成的身份制与单位制逐渐消解,它打破了传统┎业工人阶级的终身就业的预期以及一系列附属于该身份的权利,传统产业工人在再分配格局中的优越地位(如经济地位、政治地位以及社会声望等),随之逐渐下降;劳动力市场的逐渐成熟以及劳动关系调节法律的逐步确立,使得传统产业工人越来越成为劳动力的出卖者;随着社会主义市场经济的逐步确立和国有企业改革的深化以及企业劳动关系的渐次市场化,国家、企业与职工的关系等等,都发生了巨大变化。(注:30年国有企业改革主要围绕四个核心问题展开,即重塑国家与企业的关系;重新处理企业与企业职工的关系;解除企业负担;调整企业内部组织结构。参见魏杰、李东红:《30年国有企业改革历程评析》,《经济与管理研究》2009年第1期。)用麦克•布洛维的话来说,此种背景下的中国传统产业工人阶级,正在经历着社会主义国家市场转型的“第二次大转变”。(注:Burawoy,M. 2000,

“The Sociology for the Second Great Transformation”, Annual Review of Sociology 26:693。)在这一过程中,传统产业工人朝着两个方向分化:一是成为劳动力市场中的被雇佣者;二是成为下岗、失业者。前者意味着工人阶级的“再形成”(remaking);后者则指向工人阶级的“消解”(unmaking)。本文从历史社会学的视角,从国有企业的再造与传统产业工人的结构性变化、新工厂政体的打造(尤其是劳动关系制度)及其对传统产业工人阶级再形成的深刻影响、市场转型过程中传统产业工人阶级的再形成的不同维度,对这一过程予以简要的回顾和评价。

一、国有企业再造与传统产业工人的结构性变化

(一)传统产业工人所占据的位置的结构性变化

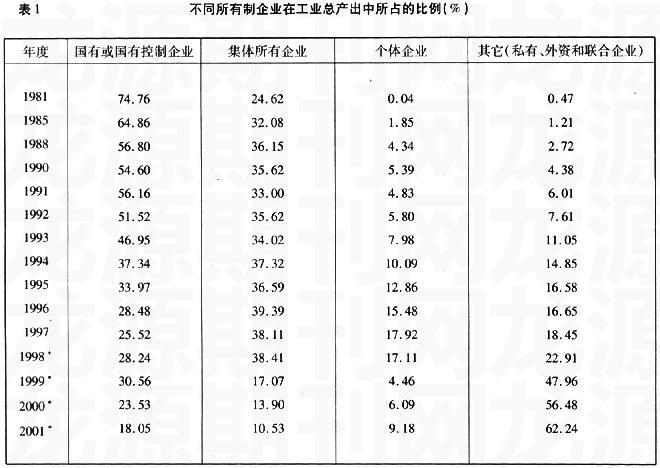

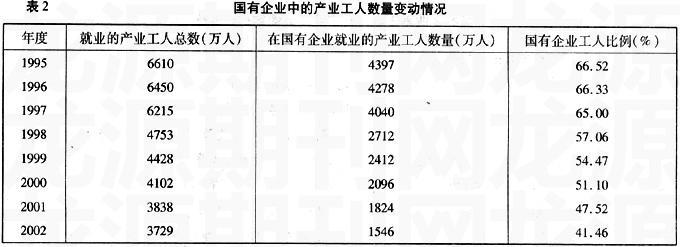

过去30年间的国有企业改革,构成了整个经济体制改革的中心环节。其历程大致可分为三个阶段:其一,扩大经营自主权阶段(从改革开放初期到党的十四届三中全会,用了15年时间)。其间,国有企业先后推进了扩大企业经营自主权、利润递增包干和承包经营责任制的试点等改革;其二,制度创新和结构调整阶段(从党的十四届三中全会到党的十六大之前,用了10年时间)。其间,战略性改组,鼓励兼并、规范破产、下岗分流、减员增效和再就业工程,成为这一时期的主流话语;其三,以国有资产管理体制改革推动国有企业改革发展阶段(从党的十六大到现在)。(注:李荣融:《宏大的工程 宝贵的经验——记国有企业改革发展30年》,《求是》2008年第16期。)整个的改革过程实际上是一个国有企业的再造过程,国有企业实现了从政府行政机关的附属机构向市场主体的转变。改革之后,国有企业在经济结构中的地位及其所吸纳的工人就业的数量,发生了巨大而深远的变化。从阶级再形成的角度来看,其直接结果是传统工人阶级所依托的结构性位置,发生了深刻改变(参见表1与表2)。(注:转引自Ching Kwan Lee.2005,“Livelihood Struggles and Market Reform (Un)making Chinese Labour after State Socialism”, February, United Nations Research Institute For Social Development, Occasional Paper 2.p.4-5。)

注释:+比例之和,未必是100%,因为某些国有企业被重复计算(尤其是在“国有”或“其它”栏目下);*数据代表的是在该时间段中国家工业总产出(包括国有和非国有企业中所有年度销售收入超过500万元的企业)。

(二)传统产业工人经济地位与社会地位的下降

与上述结构性位置的变化相伴随的是传统产业工人经济与社会地位的下降。在这一过程中,产权改革对企业具有革命的意义。产权改革实现了企业所有权与使用权的分离。政企合一这一国有企业在传统经济体制下的最大特征,也因产权的改变而必然地改变。(注:转引自平萍:《制度转型中的国有企业:产权形式的变化与车间政治的转变——关于国有企业研究的社会学述评》,《社会学研究》1999年第3期。)这意味着企业权力核心的转变,意味着最受益群体的改变。(注:赵炜:《国有企业职工阶层分化研究——对一家国有企业职工阶层关系的调查和分析》,《工会理论与实践》2001年第3期。)冯同庆利用1990年代中期的调查资料,揭示工人阶层在改革以后的利益失落表现在三个方面:一是改革以来召开的全国人民代表大会中,工人代表的比例减少,管理者比例增加;二是工人理论上可通过民主管理的形式间接享有资本权利,但事实上成效甚微;三是对企业资源占有方式的不公平。(注:改革后工人与管理者的矛盾不仅涉及劳动关系,而且涉及产权关系,即工人在公有制资产权力和收益分配格局中处于利益丧失的地位。参见冯同庆:《工人阶级内部阶层的社会分化》,《中国研究》1997年第3期。)尽管市场化改革也给产业工人阶级带来一些利用市场的机会,但他们更多感受到的是其生活境遇中的负面效应。全国总工会1997年全国职工队伍状况调查报告也显示:“在被调查的职工中,4.1%认为1992年以来职工在基层单位的地位大有提高,29.4%认为有提高,23.6%认为没有变化,15.8%认为有所下降,9.3%认为下降很多,17.8%表示说不清楚。认为主人翁地位大有提高和有提高的,比1992年下降了12.5个百分点,下降幅度很大。职工评价的综合均值为3.02分,与1992年调查时的3.18分比较,下降了0.16分。此外,职工对其在基层单位主人翁地位的自我评价,也出现了显著下降。”(注:转引自信卫平:《国有企业改革进程中劳动关系市场化对劳动者的影响》,《工会理论与实践》2001年第2期。)

(三)“下岗”与传统产业工人阶级的“消解”

下岗经历了一个历史的发展过程。(注:2003年10月28日,当时的劳动和社会保障部首次宣布:北京、天津、辽宁、上海、浙江、福建和广东7个省市已没有下岗职工,再就业服务中心已全部关闭。至此,下岗作为全社会关注的一个现象,开始走向终结。)总体而言,下岗、失业意味着传统产业工人阶级失去其所占据的结构性位置,意味着工人阶级的“消解”。据国家劳动和社会保障部的统计,1996年末下岗人数为8147998,其中国有、国有联营、国有独资企业的人数为5419636,城镇集体企业的人数为2549139;到2000年末,下岗人数为9113104,其中国有、国有联营、国有独资企业的人数为6571845,城镇集体企业的人数为2341404。另外,城镇失业登记人数率从1996年开始就一直在3.0%以上,1996年登记失业人数为552.8万,登记失业率为3.0%,而到了2004年末,城镇登记失业人数增长到839万人,城镇登记失业率达到4.2%。(注:数据来自国家统计局人口与就业统计司编:《中国劳动统计年鉴》(1994-2005),中国统计出版社,1994-1995年。)在城镇失业人口中,传统产业工人是其中的主体。

下岗的历程,实质上是一个原有的“社会契约”遭到破坏并试图用新的“市场契约”替代的过程。在计划经济体制下,国家与工人实际上订有一项社会契约,工人只要政治上保持忠诚和在生产中服从管理、调动,国家则保证城镇工人从生到死的最低水准的教育、工作、收入、住房、劳动保护、医疗卫生和退休等权益。从1986年合同制的实行到1995年全员合同制的实现,是国家停止原有社会契约的一个分水岭。这实质上是用一种个人与企业的市场化契约,静悄悄地替代了原来的社会契约。从下岗职工与企业、国家的关系来看,这一过程主要表现为国家对工人历史身份的赎买。工人在企业制度变迁过程中的“上岗”和“待岗”的实际经验,同时也是一个形塑自身身份和认同此刻身份的艰难过程。下岗所营造的失业危机氛围,对工人社会身份的形成具有直接的作用,且具有划分身份边界的符号意义。(注:佟新:《社会变迁与工人社会身份的重构——“失业危机”对工人的意义》,《社会学研究》2002年第6期。)

二、新工厂政体的打造及其对传统产业工人阶级再形成的影响

布洛维在其《生产的政治》一书中提出了“工厂政体”(Factory Regime)这一概念并对之予以了系统论述。他认为,生产政体受四个因素影响:劳动过程、市场竞争、劳动力再生产方式和国家干预。这四个因素的共同作用,形塑着工人斗争的方式和能力,后者又反过来作用于劳动过程和生产政体。(注:参见Burawoy M.1985,The Politics of Production: Factory Regimes Under Capitalism and Socialism, London: Verso。相关论述亦可参见李洁:《重返生产的核心——立基于劳动过程理论的发展脉络阅读<生产政治>》,《社会学研究》2005年第5期;梁萌:《在生产体制中发现工人阶级的未来——读布洛维劳动过程理论三步曲之一<辉煌的过去>》,《社会学研究》2007年第1期。)“工厂政体”的范畴,为透视转型期“工人阶级再形成”,提供了一个立足点。正如布洛维指出的:有多少种不同的“工厂政体”,就会产生出多少不同的工人阶级。描述和认识这些不同的工人,从理论和实践的结合上把握他们的阶级特点和行动逻辑,正是面对转型期的工人阶级再形成研究的主要任务。(注:沈原:《社会转型与工人阶级的再形成》,《社会学研究》2006年第2期。)参照这一理论范畴,可以认为:在市场转型过程中,国有企业工人(包括下岗工人)无论是所面临的劳动过程、劳动力再生产方式和国家干预方式,抑或是企业所面临的市场竞争环境等工厂政体的各个方面,都发生了深刻转变。

(一)从“社会契约”到“市场契约”:传统产业工人身份的消解

在计划经济体制下,企业劳动关系本质上是一种自上而下的行政隶属关系而非雇用关系(常凯称之为“劳动行政关系”)。其特点是政府用行政手段将城镇劳动力统一分配到国有或集体所有企业后,再以“固定工”的形式使劳动者与企业保持终身固定的劳动关系。在这种制度下,劳动者和企业、国家之间形成了一种社会契约。(注:从社会契约的角度对共产主义国家进行研究的方法,起源于对前苏联和东欧国家的研究。转引自Chen Feng.2000, “Subsistence crises,managerial corruption and labor protests in China,”The China Journal, 44(July):41-63。)在这种社会契约,国家尤如一个家长,它不是让工人自己通过市场去获得所需的各种物质资源和非物质资源,而是由它自己为工人提供这些资源,并因此把工人束缚在他们的工作单位里。按照这一心照不宣的社会契约(沃尔德将这种社会主义的父爱主义体制称之为新传统主义),工人接受这一制度设置,作为交换,国家提供终身就业、社会保障、医疗保障和大体平均的工资。自1980年代初开始,随着一系列制度的颁布和实施,(注:1982年2月,劳动人事部发布《关于试行劳动合同制的通知》,提出要在新招收的工人中试行劳动合同制度,在一个时期内以“新人新制度、老人老制度”作为过渡,经过若干步骤,最终达到所有职工都实行劳动合同制。这是中央政府第一次发布的有关劳动合同制度的专项文件,体现了政府对当时以固定工为主体的企业用工制度的改革意图。1987年,国务院为改革劳动关系发布了四个规定:《国营企业实行劳动合同制暂行规定》、《国营企业招用工人暂行规定》、《国营企业辞退违纪职工暂行规定》、《国营企业职工待业保险暂行规定》。)国有企业工人“固定工”的身份,逐渐发生动摇,其与企业、国家之间历史形成的“社会契约”逐渐被市场化的劳动关系契约所取代。1994年,《中华人民共和国劳动法》颁布。该法对调整劳动关系,建立市场化的劳动制度都做了具体规定。到1996年底,在企业中推行全员劳动合同制度的工作基本结束,城镇企业职工签订劳动合同的人数已经占职工总数的96.4%。(注:李琪:《改革与修复——当代中国国有企业的劳动关系研究》,中国劳动社会保障出版社,2003年,第47-55页。)图1所显示的,是国有工业从业人员中合同工所占的比重呈现出逐年上升的趋势。(注:转引自李铒金:《车间政治与下岗名单的确定——以东北的两家国有工厂为例》,《社会学研究》2003年第6期。)总之,传统产业工人阶级的身份体系经过20年的变迁之后已经趋于瓦解:一方面,改制企业中的现有工人成为劳动力市场中的被雇佣者;另一方面,自1997年开始实行的职工大规模“下岗、失业”政策之后,大量的国企职工失去了原有的身份而成为城市失业者。在这一过程中,建立在身份基础之上的“社会契约”被建立在劳动力市场基础之上的“市场契约”逐步取代,它构成了中国传统产业工人阶级的“再形成”与“消解”的重要背景。

数据来源:中国统计年鉴、中国劳动统计年鉴历年数据。

(二)从“单位”到“社会”:传统产业工人再生产模式的转变

传统工人阶级再生产的模式,是与其固定就业的劳动制度、国家与单位包揽的生活保障以及单位性的福利制度联系在一起的。通过改革,传统的以单位为主体的保障体系被打破了,传统产业工人阶级逐渐走向劳动力市场与市场化的社会保障体系,传统产业工人阶级再生产的模式也随之发生转变。在单位制保障体系下,由国家扮演着社会保障制度的确立者、保证者的角色,再由国家和单位共同扮演着社会保障的供给者与实施者的角色,养老与医疗保障实行的是现收现付模式,以国有企业作为主体的劳动保障和福利制度的对象,不仅包括企业的在职职工,而且包括职工的家属。保障和福利的内容,涉及了从生、老、病、死、残到衣、食、住、行的7个项目和30余种待遇。自1986年以来,中国社会保障的发展趋势已经明显地体现出社会化保障模式的特点;养老、医疗与失业保险从现收现付模式逐步向统帐结合的部分积累模式过渡。(注:1995年,国务院发布了《关于深化企业职工养老保险制度改革的通知》,确立了社会统筹和个人账户相结合的基本养老保险模式,1998年,政府颁布了《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》,开始在全国建立城镇职工统帐结合的基本医疗保险制度,1999年,国务院又颁布了《失业保险条例》。)不过,这种以“社会化”为导向的保障体系的改革在实践中进行的并不顺利,有大量的国有企业与集体企业职工离开单位之后并未能重新纳入到保障体系中来,这一点特别体现在下岗失业人员的身上。(注:吕鹏:《制度是如何封闭的?——以国有企业下岗职工社会保障制度的实际运行为例》,《学海》2006年第1期。)社会福利制度的改革,则主要涉及住房的市场化、货币化与生活福利的取消。1991年,国务院发布《关于全面推进城镇住房制度改革的意见》,提出要从改革公房低租金制度着手,将公房的实物福利分配制度逐步转变为货币补贴为主的住房货币分配制度。该制度从1995年开始在全国实行。1998年,国务院又出台新的住房改革方案,取消了实行近50年的公有住房分配制度,代之以货币补贴为主的住房货币分配制度。这一方案从根本上改变了住房无偿分配、低租金分配的制度。此外,为了改变“单位办社会”的现象,国家出台了将非生产性资产从企业中分离出来的政策。

概言之,社会保障和福利制度改革,使得企业工人原来在单位所享有的生活福利逐渐走向了市场化消费;政府的退出,则打破了原来国家对工人终身就业的隐性契约关系与高福利的待遇,但是当政府取消了以企业为基础的劳动保障制度之后,并没有为工人提供一个新的有效的社会保障和福利制度网络,工人陷入了一个两种制度之间的断裂之中;(注:参见李静君:《中国工人阶级的转型政治》,载李友梅、孙立平、沈原编:《当代中国社会分层:理论与实证(转型与发展第1辑)》,社会科学文献出版社,2006年。)此外,由于劳动力市场与社会保障制度的建设落后于传统产业工人身份被侵蚀(在行政措施和市场的双重作用下)的速度,政府的退出导致了传统产业工人阶级在这一过程中利益受到了巨大的损失。他们不仅逐渐失去了终身的职业保障,也失去了各种在计划经济体制时期所享有的权利与待遇。这些与其它制度改革一起,逐步使传统产业工人丧失了计划经济体制时期的身份,并促成了传统产业工人阶级再形成。

三、市场转型过程中传统产业工人阶级的再形成

卡兹尼尔森等认为,工人阶级形成具有四个方面的内容——社会结构、生活方式(ways of life)、意识倾向(disposition)以及集体行动(collective action)。(注:参见Ira Katznelson & Aristide R. Zolberg (eds).1986,Working-Class Formation: Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and the United States. Princeton: Princeton University Press。)市场转型过程中传统产业工人阶级的再形成,也经历了上述四个维度的内容变化。上文对传统工人阶级所依托的结构性位置的深刻变化进行了分析,以下将对传统产业工人阶级“再形成”过程中的利益关系、群体意识以及集体抗争活动,予以分析。

(一)国家—企业管理层—工人之间利益关系的变化

社会经济制度转型前,政府力图从社会各阶层中获得权力合法性支持。为换取工人阶层的支持,政府对工人的权力行为给予保护。当工人与管理者发生冲突时,政府借助于政企一体化的制度,以政治权力增强工人的权力,抑制管理者的权力。沃尔德在《共产主义的新传统主义》一书中所描述的正是这种权力状况的缩影。(注:参见沃尔德:《共产党社会的新传统主义》,龚小夏译,牛津大学出版社,1996年。)社会经济制度转型之后,经济效率和社会发展成为中心目标。能够为这一目标做出最大贡献的管理阶层从政府得到支持,享受到越来越多的强助权力,工人阶层的强助权力则逐渐减弱,几乎只剩下由自身资源产生的自助权力。在国有企业的改革进程中,每当政府要求管理者履行职务责任、提高经济效率时,管理者都借机与政府讨价还价,要求增加权力。而为了实现效率目标,政府越来越多地向管理者下放权力。实际上,从“党委统一领导”(1978—1981)到“党委领导下的经理负责制”(1981—1986),一直到“厂长/经理责任制”,管理层逐渐获得对工厂的控制权。(注:Lin,Yimin.1992,“Between Government and Labor: Managerial Decision Making in Chinese Industry,” Studies in Comparative Communism,Vol (25)。亦可参见Minghua Zhao and Theo Nichols.1996,“Management Control of Labour in State-owned Enterprises: Cases from the Textile Industry,” The China Journal, No.36(July),Pp.1-21。)到1995年,实行全员劳动合同制后,经理解雇工人的权力合法化程度大为增强,经理获得了宽泛而随意的劳动用工权。

从再分配机制的变化看:在社会经济制度转型前,政府及其主管是分配主体,根据各阶层的政治资源和经济资源进行分配;转型后,社会经济组织及其管理者是分配主体,根据不同人员的权力能力和经济资源进行分配。这两种分配制度对工人阶层具有不同的影响。转型前政府直接进行对各阶层的收入分配,其分配标准主要是政治资源的贡献,同时兼顾经济资源的作用。在“政府强助下的资源分配”中,工人阶层的收入与管理阶层之间尽管存在差距,但是微不足道。社会经济制度转型之后,社会经济组织实行单体生存,工人与管理者之间的零和格局出现。在给定总收入下,工人的收入(人工成本)越高,管理者所获得的利润或由利润决定的收入就越低,这使压低工人的收入对管理者来说变得有利可图。同时,管理者成为分配行为的主体,他们与工人收入的倍数限制也被取消。这增强了管理者压低工人工资的动机。(注:宋时歌:《权力转换的延迟效应:对社会主义国家向市场转变过程中的精英再生产与循环的一种解释》,《社会学研究》1998年第3期。)总之,社会经济制度转型之后,管理者既控制着社会经济组织的分配权,又拥有较强的经济资源力量和组织权力力量,工人则失去了政府在权力方面和分配方面(政治资源分配)的强助,其自身经济资源的贡献量和所产生的权力能力也相对低弱,这些因素的综合作用导致了“组织权力剥夺下的资源分配”的出现,工人与管理者之间的收入差距越拉越大。(注:在社会经济制度转型过程中,利益分化主要表现为单位集团化,而不是社会阶层化;尽管单位之间的收入差别拉大了,单位内部却保持收入均等化和同质性。随着1992年国有企业产权改革和1995年全员劳动合同制改革的进行,管理者有了下岗失业这把极具威胁力的宝剑,权力能力大大增强,工人屈服了。随之,工人和管理人员的收入差距大大拉开。参见李培林等:《转型中的中国社会经济组织国有社会经济组织创新论》,山东人民出版社,1992年;王汉生等:《从等级性分化到集团性分化:单位制在现阶段城市分化中的作用》,《社会学研究》1992年第1期。)华尔德在《共产主义的新传统主义》一书中所描述的工人权力状况已经改变。(注:石秀印:《社会经济制度转型中的工人阶层及其与管理阶层之间的关系》,《经济管理文摘》2004年第8期。)

正如赖特所指出,在国家社会主义社会,劳动分工的协作一体化通过中央政府的计划而扩展至整个社会,这导致剩余的剥削性转移的机制包括由中央计划官僚根据等级原则无偿占有和分配剩余。因而,与之相应的阶级关系是管理者/官僚——控制组织资产的人——同非管理者之间的关系,整个社会的阶级关系是以组织资产剥削为核心。(注:参见(美)埃立克•奥林•赖特:《各式各样的马克思主义阶级结构概念》,刘能译,载苏国勋主编:《社会理论》(第3辑),社会科学文献出版社,2006年,第177-200页。)市场转型中的种种制度变迁,逐步实现了对传统产业工人阶级的权利与利益的削弱与剥夺。不过,这里形成阶级关系的基础并非建立在生产资料私有制之上的资本对劳动的剥削,而是建立在制度变迁基础之上的国家-企业管理者对传统产业工人既有权利与利益的削弱与剥夺。其中所形成的,并非资本与工人之间的矛盾关系,而是国家——企业管理者——工人三者之间的利益矛盾关系:国家与传统产业工人之间隐性的利益矛盾关系、企业管理者与传统产业工人显性的利益矛盾关系。

(二)传统产业工人的群体认同

改革前,中国的传统产业工人阶级(尤其是国有企业工人阶级)被国家政策与意识形态赋予了独特的、优越的“身份”:在政治上,他们是国家的领导阶级;在经济上,他们是国家和集体所有的生产资料的共同主人。在这样一种背景下,其阶级认同或阶级阶层意识主要表现为两个方面:一是对工人阶级的领导阶级地位以及作为企业主人翁的身份认同。二是对企业单位的认同。工人对单位的认同,与中国独特的组织形式——单位制有着密切关联。(注:参见路风:《单位:一种特殊的社会组织形式》,《中国社会科学》,1989年第1期;李汉林:《中国单位现象与城市社区的整合机制》,《社会学研究》1993年第5期;李猛、周飞舟、李康:《单位:制度化组织的内部机制》,《中国社会科学季刊》(香港),1996年秋季卷,总第16期。)这种认同主要表现在两个方面:其一,工人对单位的高度依赖;(注:这种依赖实际上形成了一种工人与企业、国家之间的“社会契约”,工人以自己的依赖、依附和服从换取稳定的工作以及各项福利待遇。市场转型实际上对这种契约予以了侵蚀,这也是传统产业工人阶级抗争的一个重要特点。参见Lee, Ching Kwan.2007,Against the law:labor protests in China's rustbelt and sunbelt,University of California Press.Pp11-13。关于单位组织中的依附性结构,参见李汉林、李路路:《资源与交换——中国单位组织中的依赖性结构》,《社会学研究》1999年第4期。)其二,单位的类型、规模以及级别直接影响工人获取社会资源的多少。在市场转型过程中,这种身份认同与单位认同发生了新的变化。(注:参见吴清军:《国企改制与传统产业工人的转型》,清华大学博士论文,2007年4月;吴清军:《市场转型时期国企工人的群体认同与阶级意识》,《社会学研究》2008年第6期。)

第一,对传统身份与权利的认同。传统产业工人在从单位走向市场的过程中,他们经历了两种截然不同的生活体验,在市场转型时期,经济收入、社会地位以及政治地位的变迁导致他们对在两个时期的生活产生了强烈的对比。这种强烈的反差感为传统产业工人的群体认同提供了认同的基础,在此基础上所形成的是他们对国家政策的强烈抱怨与不满。尽管,“由于国家垄断了所有的控制手段,在必要的时候,它可以强行实施一些危害某些社会群体利益的政策,……国家的控制力量如此强大,以至于缺乏自己独立组织的中国工人不可能对这些政策提出挑战,他们除了默认别无选择。”(注:Chen Feng.2000, “Subsistence crises, managerial corruption and labor protests in China,”The China Journal, 44(July):41-63。)但是,“默认”和“不反抗”国家的政策并不说明他们对此没有产生高度的不满情绪与抱怨。传统产业工人在对比两个时期的生活中,他们对计划经济体制时期的留恋与怀念以及对目前处境的不满,在这二者的对比中将产生出他们共同的利益认同,这种冲突的意识直接指向的是国家政策变迁对其原来所享有的权利与利益的剥夺。但是,由于传统产业工人与国家之间的矛盾关系是一种隐性的利益矛盾关系,在其整体利益受损的情况下,其抗争并非指向国家而只直接指向企业管理者。

其二,对国家政策赋予的权利与利益的认同。国家在从企业的劳动关系以及具体经营中退出后,其角色主要是制定法律,以规范劳动力市场和调整企业的劳动关系。国家以及政策的具体实施由企业经营者来承担,随着企业管理层权力的加大,而在工人的权利与福利又不断受损的情况下,企业管理层执行政策力度不够,或者利用职权损公肥私、贪污腐败等行为往往成为工人攻击与抱怨的对象,特别是对管理层的腐败行为更是激起传统产业工人阶级群体意识的重要因素。在与企业管理层利益冲突的过程中,传统产业工人逐渐认识到作为一个整体的利益的存在。有关研究表明,企业改制是造成工人不满的主要与直接原因,它在劳动合同、工资、福利、津贴、养老金、失业补偿、劳动条件等一系列问题上引发工人和管理者之间的争议,(注:Chen Feng.2003,“Industrial restructuring and workers resistance in China,”Modern China,29(2):237-262。)这些抗议的共识基础就在于传统产业工人对国家政策赋予他们的权利与利益得不到实现。

概言之,在市场转型过程中,中国的传统产业工人的群体认同与群体意识的形成,并不是在资本对劳动的剥削关系中产生的,而是建立在制度变迁对工人既有的权利与利益的削弱与剥夺的基础之上产生的。与工人反抗控制和剥削他们的工业纪律不同,传统产业工人的群体认同是在身份制与单位制的解体过程中,对逐渐失去的体制身份以及体制身份所拥有的权利与福利的体验中形成的。也就是说,自1980年代中期以来国有企业改革的制度变迁,逐渐剥夺了下岗失业人员原有的体制身份以及福利待遇、工作机会,而社会制度的变迁具体又是由企业经营者来执行的,他们在体制身份与权利被削弱或被剥夺的过程中,形成了两个层次上的利益冲突意识,一是针对国家的,二是针对企业经营者的。

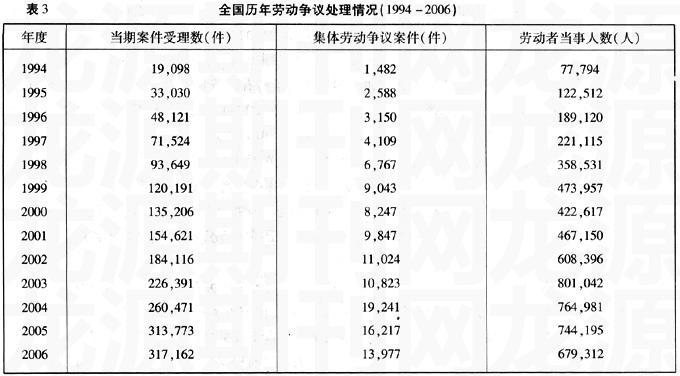

(三)传统产业工人阶级的集体行动与抗争

中国的传统产业工人的群体认同与群体意识的形成,为其保护自身利益所进行的抗争活动提供动员基础。近十多年来的劳动争议与群体性事件数量一直上升,很好地说明了这个问题。自1994年《劳动法》颁布以来,劳动争议的数量便急剧上升,且涉及劳动者人数也越来越多(参见表3)。(注:根据中华人民共和国国家统计局网站发布资料整理而成,http://www.stats.gov.cn。)在这些劳动争议案件中,引发劳动争议的原因主要集中在劳动报酬和经济补偿、赔偿及保险福利等劳动者基本劳动权益方面,利益矛盾成为劳动关系中的主要矛盾。近十年来,因劳动报酬、经济补偿和保险福利引发的争议一直是劳动争议的焦点,连续多年均占全部受理案件的50%以上,居各类争议之首。(注:乔健、姜颖:《我国市场化进程中的劳动争议和劳工群体性事件分析》,载陆学艺、李培林主编:《2005:中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社,2004年,第117-118页。)

另外,随着1990年代后期的“减员增效”与下岗失业政策的实行,全国工人群体性事件数量与规模以及造成的影响都一直在增长。其中,下岗失业工人参与的比例与频率非常之高。一项保守的官方统计表明,1995年参加这种抗议示威活动的人数超过110万,波及到的城市达到30多个;1998年,参加这种示威活动的工人人数已经上升到360万。(注:Chen Feng.2000, “Subsistence crises, managerial corruption and labor protests in China,” The China Journal, 44(July):41-63。)2002年上半年,全国共发生百人以上企业职工及退休人员群体性事件280起,同比增长53%;涉及人数16.2万人,是上年同期的2.6倍。其中,1000人以上群体性事件39起,是上年同期的3.9倍;涉及10.2万人,是上年同期的4.4倍。2003年,全国在岗职工、下岗职工及退休人员参与群体性事件为144万人次,占全国各类群体性事件参与人次总数的46.9%,位居第一。这些劳动抗争与群体性事件主要涉及四大事项。其一,退休职工要求提高养老保险待遇;其二,企业大规模裁员,解除职工的劳动关系;其三,企业拖欠职工工资严重和工资水平过低;其四,企业改制,特别是关闭国有企业亦拖欠职工工资。(注:乔健、姜颖:《我国市场化进程中的劳动争议和劳工群体性事件分析》,载陆学艺、李培林主编:《2005:中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社,2004年,第117-118页。)

可以看出:其一,群体性事件起源于制度变迁对传统产业工人的利益剥夺;其二,群体性抗争斗争的矛头直接指向企业管理层。不过,尽管劳动争议案件与群体性事件的数量与规模不断增大,但是这种抗争活动很少是跨越原有单位的界限而形成大规模的劳工运动,这提醒研究者考虑传统产业工人阶级抗争运动背后的独特的转型背景与结构性因素(如单位分割)。譬如下岗工人的抗议就多以工作单位(企业)为中心进行,他们对自身利益的诉求,多是单位性诉求,并不直接对国家政策提出挑战。(注:在欧洲现代化初期,“庄园的法团结构”限定了集体行动的方式和目标。同样,研究表明下岗工人的在劳动关系处理中的冲突与合作,均受到单位制的深刻影响。参见Chen Feng(2000);亦可参见冯仕政:《单位分割与集体抗争》,《社会学研究》2006年第3期。)单位制度把这一群体分解为各单位的成员,阻止了他们依据更宽广的阶层观念进行利益表达与诉求。自我封闭的单位导致了“社会生活的分割”,这种分割限制了工人接触社会生活的范围。他们提出的要求都是对企业的要求,其抗争也带有消极的特点,极少有总体性的社会诉求和集体行动

。(注:对中国国有企业中工人日常消极抵抗行为的分析,参见:Ching Kwan Lee.1998,“The Labor Politics of Market Socialism——Collective Inaction and Class Experiences Among State Workers in Guangzhou”,Modern China,Vol.24,No.1,Pp.3-33。亦可参见刘爱玉:《国有企业制度变革过程中工人的行动选择—— 一项关于无集体行动的经验研究》,《新华文摘》2004年第2期。)

四、简短的结语

在市场转型过程中,随着身份制与单位制的解体,计划经济体制时期所形成的传统工人阶级正在走向“消解”和“再形成”。从其阶级“消解”的一面来看,该群体已经处于“碎片化”和分割的状态。这主要表现在:其一,从职业状态来看,传统产业工人阶级从原来的单位走向劳动力市场中的各种行业,原来单一的产业工人标签发生了根本性变化;其二,从阶级阶层结构地位来看,传统产业工人在阶级阶层结构中的地位发生了巨大的变化;其三,从组织模式来看,单位制度的解体导致工人在不同的工作岗位与工作单位之间的流动逐渐增多,工人的流动性导致了其身份认同的流变;其四,从居住模式上来看,自1990年代后期国家取消福利分房之后,传统的以工作单位为整体的居住模式以及传统产业工人聚集区随之逐渐解体,工人文化的生长与工人传统的传承出现断层。(注:“我们想创造一个世界,但最终这个世界崩溃了。”纪录片《铁西区》导演王兵如是总结传统产业工人阶级社区的消解。参见吕新雨:《<铁西区>:历史与阶级意识》,《读书》2004第1期。 亦可参见曹征路:《英特纳雄那儿》,《当代》2004年第5期。)

仅仅从以上方面来判断,可以认为:传统产业工人确实在市场转型时期处于“消解”状态,他们分散在不同的居住地点、有着不同职业状态,成为原子化的、碎片化的单子。但是,正如在溶液中的某种晶体在融化的同时,也存在着结晶的过程,一旦我们按照卡兹尼尔森等所设定的工人阶级形成四个层次(经济、社会、文化与政治)来审视,就会发现:相对于计划经济体制时期的工人阶级的身份而言,在市场转型过程中传统产业工人同时也经历了一个阶级“再形成”的过程。不过,这种市场转型与西方国家从前资本主义向现代资本主义社会的转型,在社会结构背景、意识形态和社会阶级关系等方面存在着较大的差异;因此,马克思、汤普森、卡茨尼尔森等关于工人阶级形成的论述虽然能够为今天的工人阶级“再形成”研究提供理论框架与启示,但亦步亦趋地套用经典理论,并不能够解释和解决当前工人阶级再形成过程中所存在的诸多问题。与经典理论所概括的阶级形成模式相比,我们现在所面对的是全然不同的工人阶级形成问题。这种全然不同的工人阶级再形成实践,召唤着对中国工人阶级再形成的历史社会学研究,这也必将为推动工人阶级形成理论的进一步发展,提供了新的灵感、问题意识与动力源泉。

参考文献

1辈渭常凯主编:《劳动关系•劳动者•劳权 当代中国的劳动问题》,中国劳动出版社,1995年版。

2敝泄50多年来的社会保障制度的重大变迁,是从国家—单位保障制向国家—社会保障制的发展。近十年实际上处于两种制度模式转型阶段,是新旧制度交替时期,待新的社会保障制度通过深化改革最终定型后,将自然过渡到国家-社会型的社会保障制度。参见郑功成等:《中国社会保障制度变迁与评估》,中国人民大学出版社,2002年版。

作者单位:上海行政学院

上海大学社会学系

责任编辑:曹 英