我国双语教学评价的问题及重构

20世纪90年代中期,我国基础教育领域开展了双语教学实验。随着理论研究的深入和实践探索的创新,我国双语教学实验得以发展、成熟。但是,双语教学在理论研究与实践推进中仍是困难重重,如语言环境与氛围缺失、双语教学师资匮乏、课程教材缺少、双语教学评价滞后、双语教学政策法规欠缺,等等。其中,双语教学评价是影响双语教学发展的关键环节。

一、当前我国双语教学评价存在的主要问题

1.双语教学评价的理论研究滞后。一是研究人员、机构与组织少。国内研究双语教学的学者专家屈指可数,专门研究双语教学评价的更是少之又少。二是研究成果少。笔者在学术期刊网中检索双语教学评价论文,检索到的只是寥寥可数的几篇论文,且尚未形成科学、合理、有效、可操作的评价体系与指标。三是缺乏对国外双语教学评价理论与实践经验的深入研究、大力引入与积极借鉴。

2.双语教学评价的开展与双语教学实验的推进不同步。评价具有导向、发展、监督、激励等功能,通过评价能够对双语教学实验与实践进行改进与监督,对评价对象起引导、发展与激励作用,从而保障双语教学健康发展,提高双语教学质量。但是,我国的双语教学评价与双语教学实验脱节,教学评价未能发挥应有的功能,科学、合理、有效且具有可操作性的双语教学评价体系尚未形成,严重制约着我国双语教学的发展。

3.当前的双语教学评价体系与指标套用已有的单语教育的教学评价理论与实践,缺乏双语教学的个性与特色。借鉴已有的教育教学评价理论与实践本无可厚非,但是在评价的具体标准、指标、方法等方面应突出双语教学的个性与特色。如凸显对学生双语水平、能力和素养的考核,强调对双语教学与学科专业学习相互促进作用的考查,加强对学生双语双元文化思维、意识等方面的评价。

4.“元评价”未受重视。所谓“元评价”就是对评价的评价,即对评价方案、标准、过程、结果等的再评价,以改进评价方案、完善评价过程、利用评价结果。当前,“元评价”是教学评价发展的趋势,受到人们的高度关注。但是,在双语教学评价中尚未引起足够的重视,现有的研究还没有涉及“元评价”,此乃一大缺陷。

5.“第三方评价”缺失。“第三方评价”作为教学评价领域的重要趋势之一受到关注,它是指民间中介组织对教育领域现象、过程、活动、对象等的评价。如美国的各类鉴定评估机构、日本的民间中介评估组织等。“第三方评价”有利于弥补自我评价和政府评价的不足,体现出评价的民主、平等、参与等特点,且具有广泛性。当前我国双语教学评价领域的“第三方评价”尚不存在,而这对双语教学评价的发展是不利的。

6.评价结果的处理不当。如没有向社会公开评价结果,评价结果与改进意见未能被管理者、决策者采纳,评价结果未反馈给被评价者,没有发挥评价的改进、发展等功能,等等。

另外,虽然在评价理念、标准、重心、方法、主体上,我们已经开始了转变与改进,但是力度仍然不够。在理念上,要进一步强调发展性评价;在标准上,应注重整体发展与全面发展的多维标准;在重心上,要强调过程与结果的统一;在方法上,应该追求多样化;在主体上,应该实现多元化。

二、发展性双语教学评价的理论基础

20世纪80年代末以来,以英国为首的一些发达国家开始摒弃以奖惩为目的的教师评价制度,推行了发展性教师评价制度,深受广大教师的欢迎。普遍认为这种新型的教师评价制度既是促进教师专业发展的有力措施,也是培养教师的有效途径。其不同于传统教学评价的方面主要在于评价的方向面向未来,评价的目的在于促进发展。

1.“以人为本”的人本主义思想。20世纪50年代末60年代初,人本主义思潮再度兴起,对当时占主导地位的“技术决定论”“工具理性”产生了强烈冲击。它试图进行价值重建,强调通过对自我、人和人性的肯定,将人、人性从科技理性和异化中解放出来,重新思考人的本质。反映到教育教学上,即认为教育的目的是培养有个性的人。教学的根本目的是要促进学生的发展,而不是对学生进行知识灌输。人本主义从“一切以人为本”的立场出发,认为传统的评价忽视了整体人的成长,压抑了学生的主体性,限制了学生的发展。在这种反思和批判的基础上,积极倡导促进学生发展和以人为本的评价理念,设计新的评价方法,以弥补传统评价的不足。

2.建构主义的教学观。20世纪后期,针对以赫尔巴特为代表的传统教育思想的弊病和社会发展的要求,人们开始对哲学、心理学、教育学进行重新思考与认识,建构主义的教学观由此开始盛行。建构主义强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识意义的主动构建,主张把学生置于一个真实、具体的任务情景中,让学生自己发现问题、分析问题,在新旧知识经验的加工、综合和推论中去解决问题,从而建构知识和意义。因此,建构主义评价观认为评价的根本目的在于根据学习的需要更好地指导教学,评价应该是一种动态的、持续的和不断呈现的学习过程。

3.多元智力理论。传统的智力理论认为智力是以语言能力和数理逻辑能力为核心、以整合的方式存在的一种能力。而美国哈佛大学发展心理学教授加德纳提出的多元智力理论则打破了这种传统的认识,他将人的智力分为七种,即言语——语言智力、逻辑——数理智力、视觉—空间关系智力、音乐——节奏智力、身体——运动智力、自知——自省智力、交往——交流智力,认为最主要的问题不是“你有多聪明”,而是“你是怎样聪明的”。这要求教师要从不同的视角、不同的层面去看待每一个学生,帮助学生发现和建立智力优势领域和弱势领域之间的联系,并以此作为切入点,引导学生有意识地将其从事优势领域活动所表现出来的智力特点和意志品质迁移到弱势领域中去。多元智力理论强调评价要多元化、情景化,评价的目的应该是帮助学生进行智力迁移,评价要在教师和学生中自然地进行,评价应和教学融为一体。

三、发展性双语教学评价的结构

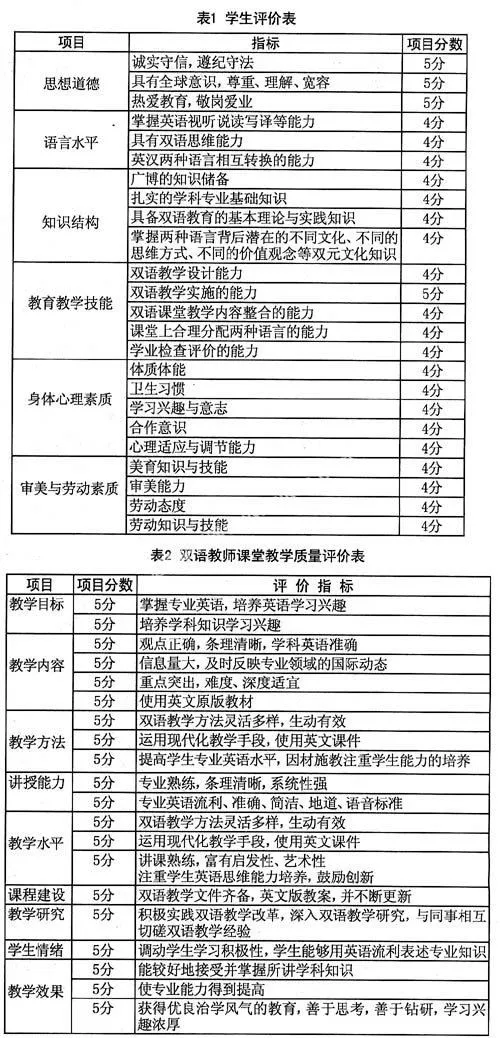

1.学生评价。学生评价是依据一定的评价标准,对学生的双语学习进展和变化做出价值判断的过程。学校的双语教学工作和双语教学质量最终都反映在学生身上,因此学生评价在学校双语教学评价中处于核心地位,具有非常重要的意义。在教育教学过程中,可以由教师、学生自己、同学、辅导员等人就学生的平时表现、各类测验成绩、教育教学活动实践等诸多方面,根据学生评价表的指标和权重对学生进行打分(见表1),并就评价过程、结果予以说明,然后反馈给学生、教师和管理者。

2.双语教师课堂教学质量评价。双语教师课堂教学质量评价是对双语教师课堂教学活动及效果做出的价值判断活动,其目的在于提高双语教学质量,促进双语教师专业发展。在教育教学过程中,由学生、教师自己、同行、专家领导和学生家长,以及相关社会人员、团体、组织,依据双语教师课堂教学质量评价表的指标和权重对教师教学打分(见表2),并就评价过程、结果给予说明和定性结论,反馈给教师和教育管理者。

另外,在发展性双语教学评价体系中,我们应该重视预期评价与结果评价的对比分析,从中发现学生发展变化情况,关注过程评价,掌握动态发展情况,以便全面、客观、科学地评价教学效果。

(作者单位:吉林省长春师范学院)

(责任编辑:朱蒙)