痛苦反思的成果:政治体制改革纲领的提出

十一届三中全会提出的一系列原则和要求,拉开了中国政治体制改革的序幕。

粉碎“四人帮”后不久,在反思林彪、“四人帮”横行,造成十年内乱的深刻教训时,政治体制改革的问题,实际就已经被提出来了。

1978年10月11日,邓小平在中国工会九大的致词中,就已指出“这场革命既要大幅度地改变目前落后的生产力,就必然要多方面地改变生产关系,改变上层建筑”。12月13日,邓小平在中央工作会议闭幕会上的讲话中,进一步提出“正确地改革同生产力迅速发展不相适应的生产关系和上层建筑”的任务,并强调:“政治的空谈往往淹没一切。这并不是哪一些同志的责任,责任在于我们过去没有及时提出改革。但是如果现在再不实行改革,我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。”

同一天,叶剑英在中央工作会议闭幕会上的讲话中,对政治体制方面,提出了不少重要意见。他指出:

林彪、“四人帮”从反面给了我们血的教训,使我们懂得,一个国家非有法律和制度不可。这种法律和制度要有稳定性,连续性。它们是人民制订的,代表社会主义和无产阶级专政的最高利益,一定要具有极大的权威,只有经过法律程序才能修改,而不能以任何领导人个人的意志为转移。检查机关和法院,在自己的工作中一定要忠实于法律和制度,忠实于事实真相,一定要保持应有的独立性,这样才能完成自己的神圣职责。

在人民自己的法律面前,一定要实行人人平等,不允许任何人有超于法律之上的特权。我们党、我们的国家和人民,受林彪、“四人帮”之流的个人特权的灾难太深重了,我们以后一定要动员全党全军全民的力量,来向任何个人特权进行毫不留情的斗争!

邓小平、叶剑英关于政治体制改革的思想,在十一届三中全会上得到了普遍认同。全会《公报》明确指出:

实现四个现代化,要求大幅度地提高生产力,也就必然要求多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式,因而是一场广泛、深刻的革命。

十一届三中全会提出的一系列原则和要求,拉开了中国政治体制改革的序幕。

1979年11月2日,邓小平在中共中央党政军机关副部长以上干部会上号召高级领导干部要为改革党的领导体制作出表率,明确提出废除领导干部职务终身制,实行干部退休制度,设立顾问制度作为过渡形式,尽快改变机构臃肿人浮于事的状况。

1980年8月18日邓小平在中共中央政治局扩大会议上的讲话《党和国家领导制度的改革》,是政治体制改革的纲领性文件,对党和国家领导体制改革问题作了系统、全面的论述。

邓小平在讲话中列举了作为政治体制核心的党和国家领导制度、干部制度存在的五大弊端:官僚主义现象,权力过分集中的现象,家长制现象,干部领导职务终身制现象和形形色色的特权现象。对于这些弊端的危害和产生这些弊端的根源,邓小平进行了具体深刻的分析。

讲话中还谈了几个“正在考虑逐步进行的”重大改革。

第一,中央将向五届人大三次会议提出修改宪法的建议。要使我们的宪法更加完备、周密、准确,能够切实保证人民真正享有管理国家各级组织和各项企业事业的权力,享有充分的公民权利,要使各少数民族聚居的地方真正实行民族区域自治,要改善人民代表大会制度,等等。

第二,中央已经设立了纪律检查委员会,正在考虑再设立一个顾问委员会(名称还可以再考虑),连同中央委员会,都由党的全国代表大会选举产生,并明确规定各自的任务和权限。

第三、真正建立从国务院到地方各级政府从上到下的强有力的工作系统。今后凡属政府职权范围内的工作,都由国务院和地方各级政府讨论、决定和发布文件,不再由党中央和地方各级党委发指示、作决定。

第四,有准备有步骤地改变党委领导下的厂长负责制、经理负责制,经过试点,逐步推广。分别实行工厂管理委员会、公司董事会、经济联合体的联合委员会领导和监督下的厂长负责制、经理负责制。

第五,各企业事业单位普遍成立职工代表大会或职工代表会议。

第六,各级党委要真正实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。重大问题一定要由集体讨论和决定。决定时,要严格实行少数服从多数。

邓小平的这个讲话,在党内外引起了广泛而强烈的反响,标志着中国共产党政治体制改革的纲领已经提出,基本决策已经形成。

结束语

盘点30年前的那些人和事,让我们更清楚地看到了改革开放的出发点和起跑线,一条波澜壮阔的改革之路清晰地呈现在我们眼前。

30个春秋,30年风雨征程。

经过30年的不懈努力,改革开放和社会主义现代化建设事业取得辉煌成就。我国经济从一度濒于崩溃的边缘发展到总量跃至世界第四、进出口总额位居世界第三,人民生活从温饱不足发展到总体小康,农村绝对贫困人口从两亿五千多万减少到两千多万,政治建设、文化建设、社会建设也取得举世瞩目的成就。在此过程中,中国特色社会主义理论也随之丰富发展,先后产生了邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等重大理论成果。十七大又在总结我国改革开放和现代化建设经验的基础上进行理论创新,提出了中国特色社会主义理论体系。中国人民正在十七大精神的指引下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,在十一届三中全会开启的建设有中国特色社会主义道路上阔步前进。

同时,应该清醒地看到,中国还是一个发展中国家,目前人均收入相当于美国的二十五分之一,日本的二十一分之一,世界平均水平的四分之一,全球排名仍在百位之外。到2007年底,有4320万人的年收入在1067元的贫困线以下。进一步改变中国的面貌,实现建设全面小康、达到中等发达国家水平的目标,还需要全国各族人民在中国共产党领导下团结奋斗,不断开拓创新。

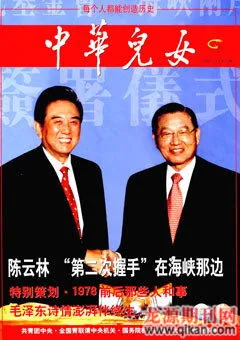

(本文依据《1975—1982:难忘这八年·下篇》缩写。该书由世界知识出版社出版,全书稿(包括文字稿、图片)已经主管部门外交部审读通过,再报新闻出版总署、由中央党史研究室审读通过,复得新闻出版署批准,将于2008年12月出版发行。本刊征得作者同意,先期登出部分章节,以飨读